适应动态复杂环境的组织二元性研究

2012-12-04许彦妮顾琴轩王莉红

● 许彦妮 顾琴轩 王莉红

■责编 王 阳 Tel:010-88383907 E-mail:yeanling@2911.net

在日益动态而复杂的竞争环境下,是否具备既有效满足当前竞争需求又能适应未来环境变化的二元动态能力,已成为组织获得成功的重要保障。在资源有限的前提下,组织的目标环境需求在某种程度上总是对立的,迫使组织在对现有还是未来项目进行投资、进行差异化还是低成本生产等方面做出取舍,这就要求组织必须具备二元性,即最大程度平衡拓展当前生存能力和探索未来发展能力之间的矛盾,促使其共同演化或交替循环的能力。

二元组织(ambidextrous organization)或称组织二元性(organizational ambidexterity)是 21世纪兴起的一种新的组织研究范式。二元性的概念自20世纪70年代被提出,直到2000年以后才引起学界较多关注。本研究在综述组织二元性概念和类型的基础上,对组织二元性的影响因素和作用结果进行评述,然后,针对当前我国企业构建二元组织的管理启示进行讨论。

一、组织二元性的内涵和类型

(一)组织二元性的内涵

组织二元性概念源于上世纪70年代,指能够同时兼顾两种相互分离的目标的组织能力,体现为同时追求效率和灵活性、探索和拓展的能力。Duncan(1976)首先使用二元性一词来形容组织将适于引发创新和应用创新的两类组织结构及管理过程结合到一个组织中的能力。March(1991)提出探索(exploration)和拓展(exploitation)两种完全不同的学习行为,强调组织需要在两者之间均衡分配注意力和资源,同时发展两种不同能力,由此奠定了组织二元理论的基础。当前,对组织二元性概念和内涵的研究呈现多元化态势,但究其共性主要从两方面对其进行界定:一方面强调组织兼顾常规的和不确定性任务的能力,另一方面突出组织兼顾增量性和突破性发展的能力。

综合已有研究,可以发现组织二元性概念包含两层涵义:首先,组织二元性的关键在于解决探索和拓展之间的矛盾,并在两者之间寻求适度平衡的管理方式。在动态复杂的环境中,组织要从事搜寻、冒险、试验和创新等探索活动与提高效率、改进、选择和实施等拓展活动,必然要面临结构、情境、资源、管理机制等方面的对立需求。其次,组织二元性是一种体现权变思想的动态核心能力。它要求组织通过持续的动态调整过程应对组织内部和外部的环境需求变化。组织通常采取交替循环和同步发展两种方式实现探索和拓展的动态平衡。一方面,企业通过分阶段地循环进行探索和拓展活动实现组织二元性,通过对探索和拓展活动进行动态的、灵活的安排来达成“序贯二元性”或“间断二元性”。另一方面,组织对探索和拓展进行动态的同步追求,随着时间的推移,探索和拓展间的互动会形成一种全面的动态能力。

(二)组织二元性的类型

已有研究认为组织二元性可分为两种、三种或四种类型,如表2所示。最早提出的两种类型研究从组织二元性的形成途径差异将其分为结构型和情境型二元。前者强调组织通过分化式的双重结构或战略促使组织能同时专注于两种不同形式的创新;后者强调组织通过行为的和社会的方式来整合探索和拓展活动。三种类型研究在两种类型基础上增加了二元性实现状态的第三种类型,将二元性划分为结构型、行为型和实现型。其中前两者强调组织力求达到二元性所用的过程和机制,侧重于促进组织二元性的组织导向和属性;实现型则强调组织实现高度探索和拓展的状态,侧重于组织二元性的构成。

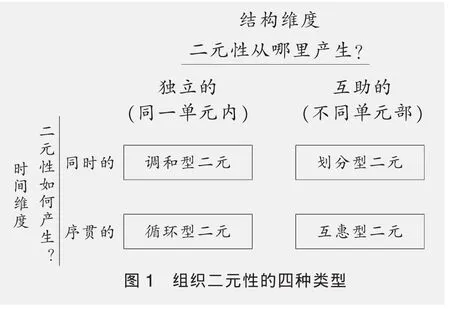

近期出现的四种类型研究则体现了更为丰富的考虑,从实现组织二元性的结构和时间两个维度将其分为调和型、循环型、划分型和互惠型四种。其中,调和型和划分型二元分别对应于两种类型研究中的情境型和结构型二元。这四种类型分别强调在组织单元内同时追求探索和拓展、在组织单元内序贯追求探索和拓展、在不同组织单元间同时追求探索和拓展、在不同组织单元间序贯追求探索和拓展,如图1所示。

表1 组织二元性的类型研究汇总组织将适于引发创新和应用创新的两类组织结构及管理过程结合到一个组织中的能力。通过构建一系列过程和机制以鼓励个体在一贯性和适应性的矛盾需求之间决定如何分配时间,进而在整个组织单元内同时实现一贯性和适应性的行为能力。三种类型结构型类型研究 类别 各种类型组织二元性的主要内涵两种类型 结构型情境型行为型实现型四种类型一种组织设计或形式,不仅包括分开从事探索和拓展的子单元还包括针对各子单元的不同的能力、制度、激励机制、流程和文化。在组织学习过程中促进同步达成一贯性和适应性的组织情境。在探索和拓展之间获得恰当平衡,既能运作于成熟的市场又能针对新兴市场开发新产品和服务的能力。调和型 通过在组织单元内不降低常规任务效率的同时发展非常规任务的创造性,以同步获得效率和灵活性。循环型 组织单元在长期的拓展和短期突击式探索之间循环。划分型 通过在同一个公司中容纳多重相互矛盾的结构、过程和文化来同时追求增量性和非连续性的创新和变化的能力。互惠型 组织内部和组织间的经验式学习过程中的探索和拓展相互促进。资料来源:笔者根据相关文献整理

二、组织二元性的影响因素与作用结果

要实现组织二元性,组织必须协调其任务环境中的各种内部张力和矛盾需求。近年来,有研究提出了影响二元性实现的多种因素,并论证了其对组织绩效、效能、创新和可持续发展的重要性。最初学者们提出用不同结构机制来解决构建二元组织所面临的矛盾需求,而后Gibson和Birkinshaw(2004)提出二元性产生于组织单元的情境中,近期一些研究开始关注领导、资源、管理机制和战略等影响二元组织构建的更广泛的组织因素。

(一)影响组织二元性的因素

1.结构因素

有研究强调,将实现效率的机械式结构和支持灵活性的有机式结构相结合以解决二元管理悖论,而结合方式包括平行结构和空间分离结构两种。前者指经营单元将主要正式结构用于执行常规的任务以及维持稳定和效率,利用次要结构(如项目团队或网络)支持非常规的任务和创新。有研究验证,超情境组织通过将阶层制组织的效率和稳定与扁平的、跨职能的任务群体组织的活力相结合实现组织二元性。后者指通过构建分别从事探索或拓展的分离的单元来平衡两者间的取舍。提倡后者的研究在现有二元组织设计中占多数,如O’Reilly and Tushman(2004)提出由多重紧密连结的子单元组成的二元组织结构,这些子单元相互之间具有松散的连结。这些相对的单元在实体上和文化上相互区分,通过上一层的管理协调以及普遍的、牢固的公司文化共享来实现战略整合。Bradach(1997)认为,美国连锁饭店运用了公司和加盟店的复加型结构来平衡整个公司的一贯性和对变化的市场的适应性。

2.情境因素

情境因素是支持组织同时追求一贯性和适应性的关键因素,包括组织内部情境和外部环境特征两方面。早期研究提出的支持组织二元性的内部情境因素包括:共享的愿景和改变组织其他常规的元常规(meta-routines)等。近期研究逐渐关注构造更充分和全面的支持二元性的情境,这种情境以规定和惩戒这类硬性情境要素与支持和信任这类软性情境要素的自由结合为特征。

另外,外部环境的动态性和竞争性等特征也对组织二元性的实现产生直接和间接的影响。研究表明:运行于高度动态性和竞争性环境中的企业更可能同时追求探索性创新和拓展性创新,进而形成组织二元性;探索型创新和拓展型创新与企业战略和环境竞争性的外部匹配关系对绩效有显著影响;联盟网络的结构特征与二元性的关系受环境动态性和复杂性的调节。

3.领导因素

领导因素通过协调和响应二元目标之间的张力对组织二元性的实现产生深远影响。有研究表明,一方面领导的个体行为是组织二元性的重要引导因素,另一方面,高管团队的构成、内部过程和行为整合也显著影响二元性的实现。因此,创业团队的共同性和差异性的经验和属性;高管团队构成中新来者和老前辈的混合、团队内部过程以及高管团队努力的整体性和统一性程度,即行为整合都对同步追求探索和拓展能力有积极影响。

4.战略因素

战略导向、战略决策过程和战略模式等也是实现组织二元性的重要前提。高水平的技术战略导向,即在新产品开发中引入新技术和对研发的专注程度,则鼓励公司追求二元创新。将集权式战略决策和分散的、参与性战略决策相结合有利于促进组织二元性的实现。通过将整合性和差异性战略模式相结合来处理创新涉及的战略意图 (利润还是突破)、客户导向(紧密还是松散联结)和个人动机(自律还是激情)三方面的矛盾能促进组织二元性的良性循环。

5.管理机制

有助于平衡和融合探索和拓展两种活动的组织管理机制(如结构、文化和规范等组织规范和人力资源实践等),是组织二元性的又一重要前因。有研究证明,基于团队的结构、推动变革的组织文化和开放的沟通渠道等组织机制和促进创造力和创新的人力资源实践支持对探索和拓展活动的同步追求;二元组织需要在结构安排、文化价值观和规范等组织常规中进行系统化反思、矛盾管理和整合来平衡探索和拓展。Kang和Snell(2009)指出,两种人力资源管理模式分别支持利于二元学习的不同智力资本框架:一种融合了基于工作或职能的人力资源开发、基于身份识别周期管理的劳资关系管理和容错性的绩效控制体系,另一种融合了基于技术的人力资源开发、基于市场的劳资关系和避错的绩效控制体系。

6.无形资本

能为探索和拓展活动提供丰富资源的社会资本、人力资本和结构资本等组织无形资本是促进组织二元学习能力的主要因素。研究表明:分权的、具有高密度的社会关系的组织单元能同步追求探索性和拓展性创新的二元型运作;联盟合作者之间高度的知识整合与联盟的二元性正相关,强连带与中介连带相辅相成对知识整合起促进作用。另外,Kang和Snell(2009)提出了利于二元学习的两种不同的智力资本理论框架,即为由专用型人力资本、合作性社会资本和有机性结构资本互补组成的精炼的插补模式,以及由通用型人力资本、企业家社会资本和机械的结构资本互补构成的约束的外推模式。

(二)组织二元性的结果因素

多数研究关注的组织二元性作用结果,通常聚焦于绩效、组织创新、组织效能和有效性以及可持续发展等几方面。其中,组织二元性与绩效的关系得到最广泛关注,但其研究结论仍存在不一致。一些研究认为:组织同时实现一贯性和适应性或同步追求探索和拓展的能力与绩效显著正相关,这类研究中绩效通常体现为销售增长率、市场份额和投资收益率、成长和利润等。另外,战略联盟的二元性与组织绩效的关系受联盟网络的网络构型(包括中心性和结构洞)、环境不确定性和公司规模的调节作用。

组织二元性对创新的作用效果是研究关注的又一重点。二元组织设计以及探索和拓展能力之间互动都促进创新绩效尤其是基础性创新绩效的提升,而基于二元性的知识搜寻深度(即公司对现有知识再运用的程度)与广度(即公司探索新知识的范围)之间互动,对新产品开发绩效具有正向影响。

组织效能和可持续发展也与组织二元性的实现密切相关。研究证明,情景规划和组织二元性作为两种战略工具可通过促进团队开发提升组织效能,二元结构有利于从成本绩效、适应性及与其他单元相处的能力方面提升工作单元的有效性;另外,对探索和拓展两种相互矛盾的战略进行同时规划和实施的能力是国际企业实现可持续发展的必要前提。

综观组织二元性影响因素和作用结果研究,可归纳如表2所示。

表2 组织二元性的影响因素和作用结果研究影响因素 代表性研究 作用结果 代表性研究结构因素平行结构空间分离结构Nonaka,1994;Nonaka&Takeuchi,1995 Bradach,1997;O’Reilly&Tushman,2004情境因素组织元常规 Adler et al.,1999共享愿景 Bartlett&Ghoshal,1989拓展、纪律、支持和信任 Gibson&Birkinshaw,2004组织绩效领导个体行为 Volberda et al.,2001;Smith,2006高管团队构成 Beckman,2006;Peretti&Negro,2006高管团队内部过程 Tushman&O’Reilly,1997高管团队行为整合 Lubatkin et al.,2006无形资本领导因素社会资本、人力资本、结构资本Jansen et al.,2005;Tiwana,2008;Kang&Snell,2009组织创新管理机制Gibson&Birkinshaw,2004;Im&Rai,2008;He&Wong, 2004;Han etal.,2001;Lubatkin et al.,2006;Yang&Atuahene-Gima,2007;Lin et al.,2007 Tushman et al.,2004;Atuahene -Gima,2005; Katila&Ahuja,2002;Prieto etal.,2007;沈灏等,2008 Chermack et al.,2010;McDonough&Leifer,1983战略因素组织常规 Bierly&Daly,2007;Guttel&Konlechner,2007人力资源管理 Kang&Snell,2009战略导向 Kyriakopoulos&Moorman,2004;Han et al.,2001战略决策过程 Andersen&Nielsen,2007 可持续发展组织效能Han,2007战略模式 Andriopoulos&Lewis,2009资料来源:笔者根据相关文献整理

三、研究结论与管理启示

(一)研究结论

组织二元性作为21世纪初兴起的组织研究范式,因外部环境的日趋动态复杂而产生,它将组织效率和灵活性、增量性和突破性发展的共同动态演化这一全新概念引入组织研究领域。快速变化的外部环境要求企业必须同步拓展现有能力和探索新兴能力;仅专注拓展虽然能提高短期绩效,但易导致企业无法应对环境变化的能力缺陷;反之,高度的探索虽然能提升企业对知识库的更新能力但也易使企业陷入一再的搜寻和一无所获的恶性循环。因此,保证两者在企业中的共同演化发展是现代企业获得成功的必要前提。其次,二元性组织的实现受多个因素的影响,涉及现代组织管理的多个领域,包括结构、情境、领导、资源、管理机制和战略等方面,而组织二元性的实现取决于多方面因素,必须进行系统性构建。

(二)管理启示

首先,通过组织结构和情境的共同演化提升组织创造力。创造力的综合提升,本质上体现了组织探索和拓展的二元能力提升过程。因此,组织通过共享愿景、拓展、纪律、支持和信任等情境因素促使单元内的个体能在探索活动和拓展活动之间快速而高效地转换注意力,使个体能更好地适应单元在探索和拓展之间的任务转变,进而有效实现二元结构的构建和维持。

其次,充分发挥领导因素对结构和情境因素的整合作用使组织具备适应环境变化的二元动态能力。要想构建组织二元动态能力必须协调好领导团队、领导思维、结构、愿景等多方面因素,其中,领导发挥整合其他因素的关键作用。领导团队不仅通过行为及个体差异性等因素直接影响组织二元性的实现程度,还可以整合不同结构和情境因素来优化其构建组织二元性的整体行为效果。另外,战略型领导通过领导风格的调整使二元能力构建适应环境动态性程度。尤其是在快速变化的环境中,不恰当的领导行为会给组织二元能力构建带来更严重的消极影响。

再次,通过资源的持续调配和管理机制的协同作用实现组织二元创新能力的螺旋式提升。持续的技术创新过程必然是增量性和基础性创新相互交织的,两者的共同演化和相互促进形成二元创新能力发展的螺旋式上升路径。组织要在学习和创新方面同步实现高度的增量性和突破性发展,不仅要实现通用型和专用型人力资本、合作性和企业家的社会资本、有机式和机械式结构资本的合理搭配,还需要文化价值观、规范等组织常规和促进创新和创造力的人力资源管理机制的支持。

最后,构建与竞争环境特征相匹配的组织二元战略保障组织效能和持续竞争力。处于经济和产业转型环境中的企业既需要高风险的探索活动保障持续竞争力,也需要相对低风险的拓展活动保障正常运营和生存。而两者的具体平衡形式则需要与技术和市场环境变迁相匹配的二元战略进行调整。组织可以通过完善与环境动态性和复杂性程度相匹配的战略导向、决策过程和战略模式等战略管理体系,权衡利用市场导向、集权式和参与性的战略决策过程、整合性和差异性的战略模式搭建利于组织二元性形成的战略平台。如当企业所处行业技术波动较强时,可采用技术导向选择先探索后拓展的二元发展路径,通过率先获得基础性创新成果快速形成技术和产品优势;而当企业所处行业市场波动较强时,可采用市场导向选择先拓展后探索的二元发展路径,通过率先拓展已有产品的生产和技术能力积累短期绩效为之后的探索活动提供资金支持。

1.Gibson,C.B.,Birkinshaw,J.Theantecedents,consequences, and mediating role of organizational ambidexterity[J].Academy of Management Journal,2004,47(1):209-226.

2.O’Reilly,C.A.,Tushman,M.L.The ambidextrous organization[J].Harvard Business Review,2004,82(4):74-82.

3.Raisch,S.,Birkinshaw,J.,Probst,G.,Tushman,M.L.Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance[J].Organization Science,2009,20(4):685-695.

4.Lavie,D.,Rosenkopf,L.Balancing exploration and exploitation in alliance formation[J].Academy of Management Journal.2006,49(6):797-818.

5.Siggelkow,N.,Levinthal,D.A.Temporarily divide to conquer: Centralized, decentralized, and reintegrated organizational approaches to exploration and adaptation[J].Organization Science,2003,14(6):650-669.

6.Schrey?gg,G.,Kliesch-Eberl,M.How dynamic can organizational capabilities be?Towards a dual-process model of capability dynamization[J].Strategic Management Journal,2007,28(9):913-933.

7.Andriopoulos,C.,Lewis,M.Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity:Managing paradoxes of innovation[J].Organization.Science.2009,20(4):696-717.

8.Simsek,Z.Organizational ambidexterity:towards a multilevel understanding[J].Journal of Management Studies,2009,46(4):597-624.

9.Simsek,Z.,Heavey,C.,Veiga,J.F.,Souder,D.A typology for aligning organizational ambidexterity’s conceptualizations,antecedents,and outcomes[J].Journal of Management Studies,2009,46(5):864-894.

10.Cegarra-Navarro,J.G.,Dewhurst,F.Linking organizationallearning and customercapitalthrough an ambidexterity context:an empirical investigation in SMEs[J].International Journal of Human Resource Management,2007,18(10):1720-1735.

11.McDonough,E.F.,Leifer,R.Using simultaneous structures to cope with uncertainty [J]. Academy of Management Journal,1983,26(4):727-735.

12.Smith,W.K.Top management team approaches to simultaneously managing exploration and exploitation[Z].Paper presented at the Academy of Management Best Conference Paper Proceedings,2006.

13.Tiwana,A.Do bridging ties complement strong ties?An empirical examination of alliance ambidexterity[J].Strategic Management Journal,2008,29(3):251-272.

14.Nonaka,I.,Takeuchi,H.The Knowledge Creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation[M].New York:Oxford University Press,1995.

15.Bradach,J.L.Using the pluralform in the management of restaurant chains[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(2):276-303.

16.李忆、司有和:《探索式创新、利用式创新与绩效:战略和环境的影响》,载《南开管理评论》,2008年第5期。

17.Beckman,C.M.The in?uence of founding team company af?liationson ?rm behavior [J].Academy of Management Journal,2006,49(4):741-758.

18.Peretti,F.,Negro,G.Filling empty seats:How status and organizational hierarchies affect exploration versus exploitation in team design [J].Academy of Management Journal,2006,49(4):759-777.

19.Han,J.K.,Kim,N.,Kim,H.B.Entry barriers:A dull-,one-,or two-edged sword for incumbents?Unraveling the paradox from a contingency perspective[J].The Journal of Marketing,2001,65(1):1-14.

20.Andersen,T.J.,Nielsen,B.B.The effective ambidextrous organization:A model of integrative strategy making processes[Z].Copenhagen:Working Paper,Center for Strategic Management and Globalization,Copenhagen Business School,2007.

21.Kang,S-C.,Snell,S.A.Intellectualcapital architectures and ambidextrous learning:A framework for human resource management[J].Journal of Management Studies,2009,46(1):65-92.

22.Im,G.,Rai,A.Knowledge sharing ambidexterity in long-term interorganizational relationships[J].Management Science,2008,54(7):1281-1296.

23.Yang,H.,Atuahene-Gima,K.Ambidexterity in product innovation management:the direct and contingent effects on product development performance[Z].Philadelphia:Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management,2007.

24.Atuahene-Gima,K.Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation[J].Journal of Marketing,2005,69(4):61-83.

25.沈灏、李垣、蔡昊雯:《双元型组织对创新的影响及其构建路径分析》,载《科学学与科学技术管理》,2008年第9期。

26.Prieto,I.M.,Revilla,E.,Rodriguez,B.Information technology and the ambidexterity hypotheses:An analysis in product development[Z].Social Science Research Network(SSRN)Working Paper,2007.

27.Chermack,T.J.,Bodwell,W.,Glick,M.Two Strategiesfor Leveraging Teams Toward Organizational Effectiveness: Scenario Planning and Organizational Ambidexterity[J].Advances in Developing Human Resources,2010,12(1):137-156.

28.Ward,T.B.,Smith,S.M.,Finke,R.A.Creative cognition[A].In:Sternberg,R.J.(Ed.),Handbook of Creativity[C].Cambridge:Cambridge University Press,1999,189-212.

29.Jansen,Justin.J.P.,Vera,D.,Crossan,M.Strategic leadership for exploration and exploitation:The moderating role of environmental dynamism[J].The Leadership Quarterly,2009,20(1):5-18.

30.O’Reilly,C.A.,Tushman,M.L.Ambidexterity as a dynamic capability:Resolving the innovator’s dilemma[A].In Staw,B.M.,Brief,A.P.(Eds.),Research in Organizational Behavior[C],Greenwich:2008,28:185-206.