呼伦贝尔草甸草原区沙化草地治理效果研究*

2012-12-03王晓栋黄国安敖艳红张文军杨胜利

王晓栋,黄国安*,敖艳红,张文军,杨胜利

(1.内蒙古草原勘察规划院,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古林业科学院,内蒙古 呼和浩特 010019)

呼伦贝尔草原是当今世界保护最完整的天然草原之一,是我国北方草原的主要代表,具有典型的温带草原景观,直到如今,仍保留着大面积的接近原始面貌的天然草原,保存着物种的多样性和生态多样性,是比较丰富的物种基因库,这在国内外都是罕见的。呼伦贝尔草原主要分布在大兴安岭以西的广大高平原地区,气候寒冷、干旱、无霜期短、土壤瘠薄,自身就存在着生态系统的脆弱性,再加上多年来人为利用不当,草原长期超负荷,不堪负重,导致大面积退化沙化,生态环境遭到严重破坏。呼伦贝尔草原退化、沙化、盐渍化面积逐年增加,势必影响整个东北和华北地区的生态安全。因此对于呼伦贝尔退化沙化草地的治理势在必行。本文就新巴尔虎左旗的沙化草原进行了有针对性的治理研究,探索不同的治理模式,以便取得更好的效益。

1 区域概况

新巴尔虎左旗位于内蒙古自治区大兴安岭北麓,呼伦贝尔市西南端,南与兴安盟毗邻,西南与蒙古国接壤,北与俄罗斯以额尔古纳河为界,边境线总长305.32km,是呼伦贝尔高平原向大兴安岭主体山脉过渡区。全旗总土地面积2.2万km2,林地面积2.25万hm2。水资源较丰富,有辉河、哈拉哈河、乌尔逊河、额尔古纳河等众多河流分布境内,大小湖泊180多个。全年平均气温为-2℃~0.5℃之间,极端最高气温是39.5℃,极端最低气温是-45℃,无霜期100~127d,全旗年平均降水250mm,年蒸发量为降水量的6~8倍。分布有山地丘陵、高平原、风积丘陵、古代河湖遗址等地貌类型。本旗是以畜牧业为主导产业的纯牧业旗。

2 材料

试验材料分别采用如下:机械沙障为芦苇秸秆,生物沙障为大麦,补播草种为羊柴和柠条。

3 试验方法

3.1 处理方法

课题试验地选在新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木道老吐嘎查,面积为133.33hm2。该区域沙化草地是由于过度放牧、集中饮水形成的,风蚀坑和风蚀沙堆初步形成,但是沙化过程较为活跃。针对形成的风蚀坑和风蚀沙堆,采用如下3种处理方式:

处理1:机械沙障+生物沙障+补播草种。在试验地风蚀沙堆顶部,由于常年受到风蚀作用,几乎成为不毛之地。处理方式:沿迎风面垂直风向设置芦苇秸秆做机械沙障,间隔1m,带状设置;在机械沙障中部,带状种植1年生大麦作为生物沙障,同时混种柠条和羊柴。

处理2:生物沙障+补播草种。在试验地风蚀沙堆上部和风蚀坑边沿,沙化程度稍弱于顶部,但生物种也只有零星分布。处理方式:种植1年生大麦作为生物沙障,同时混种柠条和羊柴。

处理3:直接补播草种:在试验地风蚀坑底部和部分背风处,沙化程度相对顶部和坡部较弱。处理方式:直接混播柠条和羊柴。

3.2 重要值测定

重要值=(相对盖度+相对密度+相对高度)/3

3.3 分析方法

所得数据用Excel软件处理分析。

4 结果分析

4.1 植被盖度变化

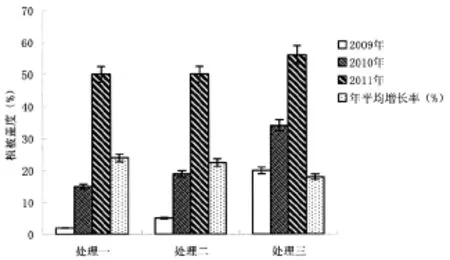

图1 植被群落盖度变化图

从调查结果看,通过3年3种不同方式的处理,试验区的植被盖度总体成逐年递增趋势。到2011年处理1的盖度达到50%,处理2的盖度达到50%,处理3的盖度达到56%。虽然处理3的盖度在3年间都要显著高于其他两个处理分别为20%、34%、56%,但是处理1的植被盖度年平均增长率却要显著高于其他两个处理方式(达到24%),因为在处理1的区域治理初期植被盖度几乎为0,其他两个处理的植被盖度年平均增长率分别为22.5%和18%。

4.2 植被密度变化

图2 植被群落密度变化图

从图2中可以看出,处理1、处理2、处理3的植被密度呈逐年递增的趋势。到2011年处理1的密度达到118株/m2,处理2的密度达到104株/m2,处理3的密度达到129株/m2。其中处理1的增长速度最快,年增长率达到50%,其次是处理3(45.5%)和处理2(40.5%)。3个处理中处理2在3年中植被密度都要低于其他两个处理,但是其本身的密度还是显著增加。

4.3 植被高度变化

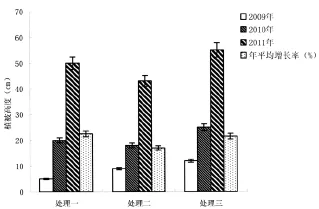

图3 植被群落高度变化图

调查结果显示,经过3年的试验,3个不同处理的植被高度也呈明显的递增趋势。年增长率分别是22.5%、17%、21.5%,其中处理1的增长要比其他两个处理快,而处理2增长相对最慢。2011年的植被高度以处理3为最高为55cm,其他两个处理稍弱一些分别是处理1为50cm,处理2为43cm。

4.4 补播草种重要值变化

图4 补播草种重要值变化图

从图4中可以看出,补播草种羊柴和柠条的重要值在3个处理中基本早下降趋势,而在处理3中2011年羊柴和柠条的重要值却要比之前的处理要高,分别为0.18和0.09。在处理1中羊柴3年的重要值都显著高于其他的两个处理,补播初期在群落的重要值为0.40。而柠条的重要值在处理2中却显著高于处理1和处理3,2009年最高(0.26)。

5 结论与讨论

5.1 对草甸草原区沙化草地处理改良后,植被发生明显变化,植物群落明显改善。机械沙障+生物沙障+补播草种的处理方式对于试验区域的整个植被恢复起到明显的效果。植被盖度、高度和密度的年平均增长率都显著高于其他两个处理方式的。

5.2 处理区域在严重沙化的地方几乎成不毛之地,通过处理使群落密度显著增加,虎尾草、画眉草、沙蓬和猪毛菜等1年生植物相继侵入,成为在植物群落中首先定居的野生侵入植物;偶尔有砂珍棘豆、蒲公英、赖草、麦瓶草、拂子茅、寸草苔等物种相继出现。大大提高了植物群落的正向演替速度。

5.3 由于直接补播草种处理的试验区域处于风蚀覆沙低平地带,立地条件相对前两种处理较好,生物沙障+补播草种处理区域在风蚀沙堆的坡上,而机械沙障+生物沙障+补播草种处理区域处于风蚀沙堆顶部且直接面对风蚀侵蚀方向,所以在处理初期由于本底植被在3个处理区域中,整体优势是直接补播草种处理>生物沙障+补播草种处理>机械沙障+生物沙障+补播草种的处理,因此在3年的试验中直接补播草种处理区域植被群落的高度、盖度、密度值都要略高于其他两个处理,而整个治理恢复速度却在3个处理中相对落后,而机械沙障+生物沙障+补播草种的处理区域植群落的恢复速度最快,成效也最显著,总之在沙化草地治理中应选用此处理效果最好。另外,生物沙障+补播草种的治理方式也有明显的效果,但是处于风蚀沙堆坡部保水较差,所以在个别的指标中略低于直接补播草种处理的,但是总体效果要好于直接补播草种处理。

5.4 补播草种在沙化草地群落恢复的过程中起到至关重要的作用。羊柴在所有治理区域中的重要性都显著高于柠条,表明羊柴在当年的补播治理中占主要位置,且效果明显好于柠条。随着时间的延续羊柴和柠条的重要值在各治理区域中都呈下降的趋势,补播牧草在草群中的优势度逐渐降低,也充分体现了原生植被的优势度在群落中的提升。

5.5 机械沙障+生物沙障+补播草种处理效果最好,但是成本也相对较高,对于沙化特别严重的地区如不毛之地,考虑到植被恢复的速度,建议采用此处理方式。

〔1〕金维林,张宝珠等 .呼伦贝尔沙地沙化原因分析〔J〕.内蒙古林业科技,2004(3),35-37.

〔2〕闫德仁,张宝珠等 .呼伦贝尔沙地研究综述〔J〕.内蒙古林业科技,2008(3).

〔3〕赵慧颖 .呼伦贝尔草原沙化现状及防治对策〔J〕.草业学报,2007(3).

〔4〕吕世海 .卢欣石 .金维林 .呼伦贝尔草地风蚀沙漠化演变及其逆转研究〔J〕.干旱区资源与环境,2005(3).

〔5〕杨殿林,贾树杰等 .内蒙古呼伦贝尔市草业发展对策〔J〕.中国草地,2003(04).

〔6〕吕世海 .卢欣石等 .呼伦贝尔草地风蚀沙化地土壤种子库多样性研究〔J〕.中国草地,2005(03).

〔7〕王秋菊,吴新宏等 .草原区封沙育林工程生态效益监测与分析〔J〕.中国草地学报,2008(4).