提高海洋资源利用效率与海水淡化成本测算

2012-11-29麻兴斌孟庆才

高 波 麻兴斌 孟庆才

(西安交通大学 管理学院,陕西西安 710049;山东科技大学,山东青岛 266510)

提高海洋资源利用效率与海水淡化成本测算

高 波 麻兴斌 孟庆才

(西安交通大学 管理学院,陕西西安 710049;山东科技大学,山东青岛 266510)

海水淡化产业是山东半岛蓝色经济区重点发展的海洋战略性新兴产业之一。影响海水淡化的最直接因素是海水淡化的成本。科学分析与测算海水淡化水资源成本,目的在于有效地控制海水淡化成本,实现海水资源的有效利用。通过分析与测算海水淡化的资源成本,不仅可以为沿海城市解决水资源短缺、选择供水方式、优化供水结构提供实践支持,而且可以为政府推动海水淡化产业发展,调整相关的宏观政策和财税补贴政策提供理论依据。

蓝色海洋经济;海水淡化;资源成本

一、引言

海水淡化产业是山东半岛蓝色经济区重点发展的海洋战略性新兴产业之一。随着经济社会的发展和人口的增加,水资源短缺的问题与其它资源短缺一样,已成为制约国民经济健康发展的瓶颈。解决水资源短缺的问题,尤其是解决淡水资源的短缺问题,既要提高用水效率节约用水,同时也要注重开发利用那些不可用水。如海水淡化,地下水开发等。

2012年2月13日,国务院办公厅发布《关于加快发展海水淡化产业的意见》(国办发〔2012〕13号),明确了“十二五”期间我国海水淡化产业的发展目标:到2015年,我国海水淡化能力达到220-260万立方米/日,对海岛新增供水量的贡献率达到50%以上,对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上;海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上;建立较为完善的海水淡化产业链,关键技术、装备、材料研发和制造能力达到国际先进水平。

青岛市作为山东半岛蓝色经济区的核心区,其不断膨胀的经济规模和城市化进程,对生活用水、生产用水、生态用水的需求量越来越大,淡水资源的供需矛盾日益突出。要根本解决青岛市的淡水供应问题,必须充分利用青岛的近海优势,积极发展海水淡化产业,开发利用无尽的海水资源。发展海水淡化产业,实现海水淡化的综合利用,不仅可以缓解山东半岛蓝色经济区城市淡水资源短缺的问题,而且对于构建现代海洋产业体系,打造和建设好山东半岛蓝色经济区具有战略意义。

众所周知,影响海水淡化的因素有很多,但影响最大、最直接的因素还是海水淡化的成本。本文通过构建海水淡化水资源成本测算模型,结合青岛市百发海水淡化项目对海水淡化水资源的成本进行实际测算,为海水淡化水资源的全成本测算提供理论依据。

二、文献综述

合理的水价必须反映水的全部成本。资源成本是水资源价值核算的核心,也是进行全成本定价的关键。资源成本能够反映水资源的稀缺程度和供求关系,体现的是国家对水资源的所有权。2004年初,国务院以文件形式明确了城市水价的四元结构组成,即水资源费、水利工程供水价格、城市供水价格以及污水处理费。从决定水价的政治、经济、社会等综合因素出发,水价可按属性分为资源水价、环境水价和工程水价。资源水价体现的是机会成本,水价定价模型的构建关键是其资源成本测算模型的确定。

国外对水资源的资源价值分析起于上世纪80年代,在水资源估价及资源核算方面取得了大量的研究成果。Michael(1992)利用边际成本模型、平均成本模型等研究美国南部和西部地区水资源价格问题;Panayotou(1994)分析了水资源全成本定价方法及均衡产量;Nyoni(1999)则以赞比亚为例分析了发展中国家的水资源定价问题。从既有的研究看,国外水资源定价模型主要是基于服务成本、机会成本、边际成本及市场需求而构建的,这对于我们进一步研究水资源定价问题有很好的借鉴作用。

国内的学者也对水资源定价问题进行了广泛的探讨与研究,并取得了许多有价值的成果。张志乐(1995)主张用水资源再生产费用代替资源成本。①张志乐:《水资源价值量核算的初步构想》,《中国人口、资源与环境》1995年第3期。李金昌(1995)从资源租金角度提出资源价格模型,但这种定价模型只是一种理论框架。②李金昌:《资源经济新论》,重庆:重庆大学出版社1995年版。姜文来(1998)通过综合考虑影响水资源价值的各种因素构建水资源价值模糊数学模型,不过,这种定价模型受主观因素影响较大,无法满足水资源价值定价的现实需要。③姜文来:《水资源价值论》,北京:科学出版社1998年版。冯耀龙(2003)以天津市为例,测算了水资源的有用性和稀缺性的修正系数。④冯耀龙、王宏江:《资源水价的研究》,《水利学报》2003年第8期。徐晓鹏(2004)认为,资源水价由水资源的有用性价值、稀缺性价值和水资源开发利用的前期投入费用组成。⑤徐晓鹏、武春友:《资源水价定价模型研究》,《中国水利》2004年第1期。沈大军(2006)分析了水资源费的征收依据和具体定价原则。⑥沈大军:《水资源费征收的理论依据及定价方法》,《水利学报》2006年第1期。李宗梅(2006)等则采用模糊数学方法和平均增量成本法对廊坊市的资源水价进行了量化。⑦李宗梅、王祖伟、刘树春:《廊坊市城市生活用水全成本定价模式的研究》,《重庆师范大学学报》(自然科学版)2006年第2期。还有一些学者从生态服务价值的角度出发,提出资源成本应由生态环境需水短缺损失价值来表征。这些文献说明,国内学者对水资源定价问题的研究主要侧重于水资源价值、价格内涵分析,资源定价模型在水价定价中的应用研究。遗憾的是,这些水资源定价研究直接涉及水价定价方法的研究比较少,且缺乏系统分析,而对淡化水的资源水价定价方法的研究更是鲜有涉及。

三、模型构建

由于水资源的稀缺性与复杂性,对水资源定价研究的思路和方法也不同,从而形成了不同的水资源定价理论模型:

其一,影子价格定价。由于影子价格反映的是限制性最大的生产资源的边际价值,前提条件是在完全的市场经济条件下,根据资源的稀缺程度对现行资源市场价格进行修正,从而进行影子价格定价。但是,由于目前对水资源基础数据的庞杂统计和计算,以及水资源市场的不完善,迄今水资源影子价格仍没有出现;

其二,边际机会成本定价。该定价方法主要是将成本划分为边际生产成本、边际使用者成本和边际外部成本,然而这种划分并非是要对资源成本进行独立测算,而是将全部价值进行测算并且所得边际机会成本为其成本的下限,因此无法准确体现其资源价值和对资源价值进行准确估算,该方法并不适合淡化水资源成本的测算;

其三,完全成本定价。该定价方法是把资源耗竭的稀缺性成本和环境恶化的全部损失统统计算在内,并将水价分为工程水价、资源水价和环境水价;

其四,CGE模型定价。该定价方法要求掌握多部门的庞大数据资料,通过资源量的变化综合考虑各方面影响因素推测GDP的变化值,从而根据资源的贡献量得出资源的边际价格,相关数据的搜集和完整性对定价结果影响很大;

其五,供求定价模型。由于目前我国水资源市场还未形成,水资源的价格大部分还未达到或接近其真实成本,因此采用供求定价模型极可能得出非常不合理的结果。

本文基于完全成本定价提出海水淡化水资源成本的概念,从全成本定价角度分析水资源价值的形成。水资源价值是基于其稀缺性、资源产权和人类附加的劳动价值而产生的,水资源属于国家所有,其取得天然水资源要付出一定的成本,且水资源的有用性和稀缺性保证了水资源价值的实现,这部分成本包含天然水资源的价格(包含有用性价值和稀缺性价值)和取用水资源的前期费用补偿等。

对于海水淡化,其资源来源就是海水,稀缺性相对很低,而对于整个地球来说,海洋是连接在一起的,其资源产权的确定由国家所有。但是,目前世界各国对海洋资源产权的确定主要是针对海洋中所含有的其他资源,诸如石油、天然气、海洋生物等的产权,单是对于海水的界定,由于其稀缺性极低,可利用率不高,世界各国都还没有明确的立法规定,我国也没有对取用海水收取费用。所以,海水的资源产权和其稀缺性的价值在淡化水的资源成本的确定中是很难进行测算的。但是,这部分价值的存在却是确定无疑的。为此,本文认为海水淡化水的资源成本应当由两部分组成,一是海水淡化水的价值,二是海水淡化的前期投入费用。其中,海水淡化水的价值,包括有用性价值和稀缺性价值,体现出与其他水资源的共性。同时,对于人类在海水淡化项目中的前期投入费用也应计入资源成本,这包括海水淡化项目中用于海水资源的普查、勘探、监测、规划、科研和管理等方面的费用。

由此,海水淡化水资源成本为:

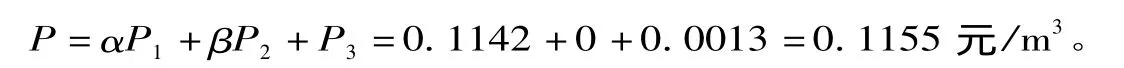

(1)式中,P为每吨海水淡化水资源成本,αP1为每吨海水淡化水的有用性价值,βP2为每吨海水淡化水的稀缺性价值,P3为每吨海水淡化水均摊的海水淡化项目开发的前期费用,其中α和β表示其修正性系数,且(α ,β)≥0。

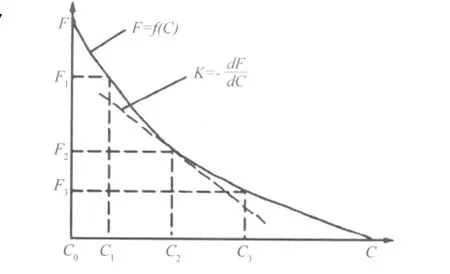

海水淡化水其有用性价值表征为海水淡化水能够满足一种或多种功用的属性或性能。海水淡化水可以供生活、市政用水,工农业用水等。由于各方面对于用水需求的不同,对水质的要求也就有所差异,这导致其对水的利用价值也不同。显然,能满足更多功用需求的水其品质更高,其有用性价值也就越大,反之则越小。如图1所示。

为了便于分析对比,将各种水资源的水质进行分类,一般沿海城市如青岛市,其水源主要可分为地表水、地下水、跨流域调水、污水回用、海水利用(包括海水淡化)几类。按水质由高到低分别记为:1级,2级,3级,4级。其中地下水、跨流域调水属于1级(可以满足所有用水要求),大部分地表水、淡化水属于2级(基本可以满足所有用水需求),部分地表水、污水回用属于3级(可以满足大部分用水要求),其他海水利用属于4级(只能满足特定用水要求)。

引入水资源有用性修正系数:

图1 水资源有用性价值——功用关系曲线图

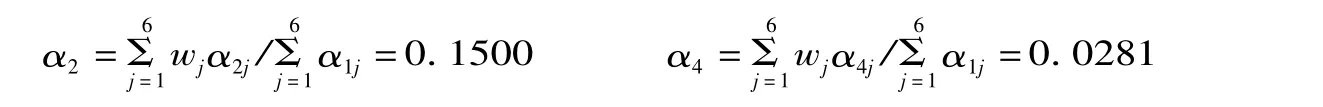

式中:αi为第i级水的有用性修正系数;wj为第j种功用的权值(反映第j类用户的相对重要性);αij为第i级水用于第j类用户的功效系数。

根据用户对水质的要求,将用水对象大体分为以下六类:生活及食品生产用水、工业用水、市政用水、水产养殖用水、林业用水、农业用水。据此,根据德尔菲法将不同级别的水赋予不同的值,从而确定各用水对象的权重 wj、功效系数 αij。

水资源的稀缺性是有用性价值实现的保障,水资源的稀缺性表现在水资源越丰富,其稀缺性价值越小,反之则越大。当然,水资源的稀缺性不仅指其绝对量的多少,更主要的是指其相对的稀缺程度。对于淡化水而言,其原水为海水,不管从绝对还是从相对角度来讲,海水都是非常丰富的,而且具有再生的性能,一个日产10万吨的海水淡化项目其海水来源是非稀缺的,对海洋及其周边没有影响,故可以认为其产出的淡化水的稀缺性价值为0。当然,具体到某一地区可能会给海洋环境、生态循环等方面造成一定影响,在此要根据具体实例进行综合考虑。

海水淡化项目开发利用的前期费用,主要包括用于该项目取用海水资源的勘探、监测、项目规划以及相关科研管理等方面的费用,即:P3=P勘测+P开发+P保护

在计算这部分费用时要特别注意两点:一是扣除计入淡化水工程成本的部分,避免重复计算;二是这些费用中究竟有多少应该计入海水淡化项目,应确定一个合理的比例。

四、案例分析——以青岛百发海水淡化项目为例

青岛市是我国反渗透海水淡化研究的重要基地,也是国内海水淡化应用的典型示范城市。百发海水淡化项目采用的反渗透海水淡化技术是目前世界上海水淡化的主要技术方式,具有无相变、节省能源、适用于海水和苦咸水淡化等特点。这一海水淡化技术也是目前我国海水淡化工程项目中的主流技术,本文以青岛百发海水淡化项目为例,对海水淡化水资源水价成本进行测算和分析,具有一定的代表性。

2009年,青岛市与西班牙合资建设的青岛百发海水淡化项目正式开工,该工程总投资约1.2亿欧元,设计能力为10万m3/d,采用反渗透处理工艺,是目前国内在建的最大海水淡化项目,建成后将全部用于青岛城市公共供水,预计今年中期建成并实现并网供水。依据对2010-2015年青岛市用水状况的分析,青岛百发海水淡化项目的日产淡水量为10.0×104m3,日需海水量约为28.0×104m3。该项目位于胶州湾东海岸,取水装备全部利用青岛碱业公司现有取水设施。

青岛百发海水淡化项目的淡化水主要用于青岛市的城市生活用水和市政用水,出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。因此,该项目淡化水的水质可以归为2级(其有用性价值等同于地表水)。由于青岛市地下水超采严重,地下水的稀缺性价值比较高,征收的水资源费中包含部分稀缺性价值,如果用地下水的水资源费代替其有用性价值会产生较大误差,而青岛海水利用水源充足,其海水稀缺性很小,所以本文以海水利用的有用性价值作为基准。

青岛百发海水淡化项目位于胶州湾东海岸,利用青岛碱业公司现有取水设施取水,胶州湾总水域面积为367平方千米,平均水深为7米,故可推算出胶州湾海域日平均海水保有量为2.569×109m3,而该项目日需海水28.0×104m3,仅为其总水量的0.011%,并且日排水量为16×104m3,可见该项目取水对胶州湾总水量没有影响。根据该项目环评报告可知,该项目取水工程对生态系统的影响很小,基本不会对胶州湾海域生态环境产生影响,其稀缺性价值可以归零。即βP2=0。根据《山东省海域使用金征收使用管理暂行办法》之规定,其他经营性用海,每年每公顷不低于1500元。在这里,我们按1500元计算。则该区域海水有用性价值为:

通过德尔菲法可推算出各类用水有用性修正系数:

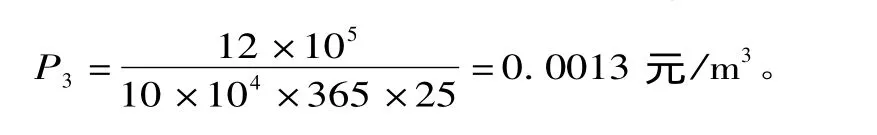

海水淡化水的资源价值主要由淡化水的有用性价值和稀缺性价值来决定,但是在海水转变为淡化水过程中,需要对其进行勘测、开发、保护等,这些费用都应当计入其资源成本中,根据相关资料,青岛百发海水淡化项目的前期勘测、开发、保护费用总计约为120万元。以该项目运营期25年计,则

故该项目淡化水的资源成本为:

五、结语

山东是沿海大省,海岸线占全国的六分之一,沿海是山东最大的战略优势。山东半岛蓝色经济区现代海洋产业体系建设应立足于山东沿海的区位优势和海洋资源富集的自然优势。

加快海水淡化产业建设,有利于提高半岛蓝色经济区沿海城市的可持续发展能力,有利于提高海洋资源的利用与配置效率,有利于把资源优势转化为发展优势。

科学分析与测算海水淡化水资源成本,目的在于有效地控制海水淡化成本,实现海水资源的有效利用。本文结合国内外水资源成本的相关研究成果,构建了海水淡化水资源成本的测定模型,并以青岛百发海水淡化项目为例测算出该项目淡化水资源的成本。同时,通过测定海水淡化的资源成本,进一步得到淡化水的完全成本。将各种水资源的完全成本进行比较,可以准确地显示海水淡化完全成本与淡水资源完全成本的趋势,有利于海水淡化成本的精确控制。

通过分析与测算海水淡化水资源成本,不仅可以为沿海城市解决水资源短缺、选择供水方式、优化供水结构提供实践支持,而且可以为政府推动海水淡化产业发展,调整相关的宏观政策和财税补贴政策提供理论依据。

F062.6

A

1003-4145[2012]04-0067-04

2012-02-13

高 波,男,西安交通大学管理学院博士研究生。

麻兴斌,男,山东科技大学经济管理学院副教授。孟庆才,男,山东科技大学经济管理学院研究生。

本文得到国家自然科学基金项目(编号:70773091)的资助。

(责任编辑:栾晓平E-mail:luanxiaoping@163.com)