当代学校武术教育问题刍议

2012-11-24孙向豪

戚 斌 孙向豪

(河南大学体育学院,河南 开封 475001)

当代学校武术教育问题刍议

戚 斌 孙向豪

(河南大学体育学院,河南 开封 475001)

文章运用文献资料法、观察法,从当代学校武术教育的概念入手,指出由于当代学校武术教育的对象不同,所面临的问题主要包括:武术教育在技法内容上要具有针对性;练习内容上要具有层次性;内容要包括武术技法、道德等的全面性,也即要强调武术的文化内涵;增加趣味性;降低规范性;增强集体参与性;武术器材缺乏针对性改造;以竞技武术、影视武术为参照,使大多数学生在心理上对武术敬而远之;建立区别于竞技性的比赛形式;增加武术优质课的评选活动。

当代武术教育 教育 概念 学校武术教育

1 前言

有学者认为,“19世纪是军事征服世界的世纪;20世纪是经济征服世界的世纪,21世纪是文化创造新世界的世纪”。如今日新月异的军事武器革新已经普及全球,高杀伤性的武器已经是人类生存的潜在危机,军事战争已经成为了人类最大的生存威胁。在人们的共同呼吁中,“和平、发展、合作”深入到每一个国家,成为了我们所共同坚守的归途;经济的发展已经受到了来自生态主义危机、绿色文明、保护大自然、亲近大自然等的回归,过分追求的物质享受已经转向幸福的追求、心灵的归属。在这种情况下,今天的人们已经把军事的战争转向文化的争夺,文化发展已经成为了世界的主题。19世纪中叶及20世纪上半叶,中国文化在与西方文化的撞击中,由于军事、科技等方面的失陷造成了中国人对整个中国文化丧失了信心,在“五四运动”和“文革”中中国文化受到了巨大的损失,许多人提出全盘接受西方而舍弃传统。在20世纪下半叶,由于中国经济的腾飞,经济基础的改变使文化的建设被重新提到日程上来,文化的发展重新走上了“百家争鸣、百花齐放”的道路。十六大以来党和政府就把民族文化建设提到了党的日程上来,十七大更把民族文化作为重点建设内容,指出要“弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园”,在刚刚结束的十七届六中全会中,通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》修改稿,民族文化的传承与发展问题已经迫在眉睫。

武术文化凭借其独特的表演艺术、所具有的修身健身价值及独特的身体运动方式,伴随着华人在国外的教授、表演队的出巡、各种文化的交流及功夫电影等方式的向外传播,已经成为代表中国的文化符号,其它国家的人们谈到武术、功夫、太极拳、少林武术等就会想到中国。武术文化同中医和京剧被合称为中国的三大国粹,从古代到现代学校教育中都有武术教育的内容,学校教育作为培育中国未来主人的重要场所,是文化传承的一个重要阵地。如今,学校武术教育越来越受到宣传部、教育部的重视,学校教育中的武术教育问题正逐渐的走向完善。当然,学校教育中的武术教育也存在着许多的问题,本文从当代武术教育的概念入手,通过大量查阅大量的文献和观察,谈谈笔者对学校武术教育所存在问题的看法。

2 对当代武术教育概念的理解

概念是反映事物本质属性的思维形式。[1]是判断、推理和论证的基础,是关于某一事物思维的起点。概念赋予经验以形式,并使明确表达成为可能。甚至在我们试图说清楚自己的观点之前,概念就已经使我们可能去认识世界中的事物了。[2]我们所无法达成一致的是概念,而概念又反过来决定了我们看待世界的方式。概念是主观认识选择下的概念,因为,“如果科学的真是基于经验总结和实践的客观,那么经验总结和实践的客观已经带有某种主观的意向,客观已经打上了主观的烙印,最终问题是:客观问题本身会不会是主观的。”我们所无法达成一致的是概念,而概念又反过来决定了我们看待世界的方式,每个人站的高度不同、角度不同对事物的看法也就不一样。人们对当代武术教育的看法即是如此,所以在写对武术教育看法的时候,首先要对当代武术教育的概念有一个认识。以下从当代、武术、教育、当代武术、武术教育、当代教育的逻辑顺序为切入点,进而推导出“当代武术教育”的概念。

2.1 当代武术的概念

“当代”即当前这个时代。[3]一般是指第三次科技革命以后,以原子能、电子计算机和空间技术的广泛应用为标志,大体时间可界定为20世纪40—50年代以后的时期。武术即源于中国的一种围绕技击发展起来的人体运动技术。[4]其内容包括:以武术为核心、包括武术在内的、围绕武术发展起来的众多的武术文化内容,如:竞技武术、传统武术、影视武术、舞台武术、舞蹈武术、健身武术、武术道德、武术哲学、武术伦理等内容。其特点是:寓技击于人体运动技术当中、形神兼备的民族风格、广泛的适应性等特点;并具有:健身养生、制敌防身、娱乐观赏、培养品德等多种功能。教育是培养人的一种社会活动,是承传社会文化、传递生产经验和社会生活经验的基本途径。有广、狭之分,广义:凡是增进人们的知识和技能、影响人们的思想观念的活动,都具有教育作用。狭义是指影响人的身心发展为直接目标的社会活动,主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动。[5]从以上对当代、武术、教育的定义推论,当代武术应该是指:新中国成立以来发展到现在的围绕武术或技击发展起来的人体运动技术;武术教育也即是把武术作为培养人的一种社会活动,通过武术这一载体来传承社会文化、传递生产经验和社会生活经验的一种途径或方法。狭义的武术教育即是指影响人的身心发展为直接目标的武术活动,主要指学校武术教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有主计划、有组织地通过学校教育工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动过程。注:本文中武术学校属于学校武术的一部分。

2.2 当代武术教育的概念及教育对象

当代武术教育也即:从新中国成立来发展到现在,把武术作为培养人的一种社会活动,通过武术这一载体来承传社会文化、传递生产经验和社会生活经验的一种途径或方法。狭义的当代武术教育即指当前这个时代,以影响人的身心发展为直接目标的武术活动,主要指学校武术教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有主计划、有组织地通过学校教育工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动过程。人的一生是一个学习的过程,从生到死我们无时无刻都在自主或被动的去学习,即便是你独处一个空空的小室,寂静的处地、冰冷的空气等环境变化,会使你的思想有所更新,会使你对这个社会产生新的经验、接受新的经验,进而传递新经验。十七大报告指出:要建设终身学习的学习性组织。所以,武术教育的对象也就包括从幼儿、儿童、少年、青年、中年、老年等人群在内的群体和个人,由于人的生理结构等问题,从少年到老年又可分为:男、女两群体(实际还可按照不同的职业细分,在农业文明中却不需要这样的细分。)。当代武术教育对象,包括男女两类的幼儿、儿童、少年、青年、中青年、中老年等人群。按照当前学校与社会的二分法,武术教育可分为:学校武术教育(包括武术学校教育)和社会武术教育(其实按照中国人的观念:人是自然界的一部分,教育还应该包括回归人的自然属性的内容——人的自然属性教育)。各阶段的武术教育应该根据生理解剖结构、社会经验、职业、年龄等的不同,有针对性地进行不同的武术教育。这样一来武术教育就成了一个大系统,就要人为的有目的、有计划、有组织地通过武术教育工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向变化的活动。这样武术教育的内容就要针对不同类型的人群教授不同的内容,并使其连贯成整体相互联动的一个体系。

3 笔者对当代学校武术教育的看法

3.1 从“以道御术”说起

把武术作为培养人的一种社会活动,可以用“以道御术”来说明,“道”即是事物的规律、原理;“术”即是方式、方法;“道”就是基本原理,“术”就是操作方法。“以道御术”就是基本原理和具体操作的统一,不变的规律和万变的应用的统一,内在和外在的统一,根干和枝叶和统一。[6]这是中国哲学很重要的一种思想,像“月映万川、理一分殊、殊途同归、兵法:心法源于阵法,以心法御阵法”等思想的体现。教育即是“道”、武术即是“术”,用“以道御术”来说明武术即是用武术这种“术”来到达“道”的目的。但“术”有千万种,而“道”唯一贯。“道”最终要通过“术”表现出来,可以不同形式的“术”达到教育的“道”的目的。(教育包括促进人的社会化、从社会化中再返璞自然——出世、入世,包括素质教育的“德、智、体、美、劳”等)。然而,作为武术教育的“术”是不是实现“道”的最佳方式呢?这就要看武术教育比起其它教育方式有什么优势所在,比起其它项目武术教育能给教育受众带来什么价值。在当前把武术作为体育项目进入学校教育的形势中,武术区别于其它体育项目的优势突出的表现为技击性、表演性和民族文化特征。但只有优势并不足以支撑其一定要在学校教育中进行大规模的武术教育,充其量只是一个项目,因为学校教育不只是技击一种,虽然武术拥有其它体育项目的功能,但和某些体育项目相比武术在塑造学生某一方面的能力要比专门性的体育项目差。所以,武术除了要拥有自己的特征外,还要有,对于学生某一素质的培养来说能和其它体育项目达到同样的效果。现今的武术教育,比起其它的体育项目的针对性功能,其不足性显而易见。

3.2 学校武术应围绕“教育”进行“武术”的重构,即围绕“道”进行“术”的重构

按照洪浩教授在《竞技武术发展理论之研究》中所论述的“特殊本质”与“一般本质”的关系,那么应用到本文武术的“特殊本质”即是教育,一般本质是技击。也就是说“武术”要服从于“教育”,为教育服务,这样就要求我们了解“教育”,了解教育对象,了解教育对象的需要,根据教育对象的需要提供武术服务。要进行“术”的重构,就要对“道”进行了解,也即对“教育”进行分析、了解。学校教育的对象是儿童、少年和青年。儿童的年龄一般是指6—12岁,少年一般指12—18岁,青年一般指:18岁到25岁。一般情况下6—12岁是小学阶段,12—18岁是中学阶段,18—25是大学阶段。这几个时期和阶段是人体生长发育的重要阶段,也是形成价值观、人生观的重要阶段。怎么样选择教育,选择什么样的教育尤其重要。这就需要武术人对儿童、少年、青年的解剖生理结构、心理特点、价值观的养成等进行了解和把握。表1以身体素质进行说明:

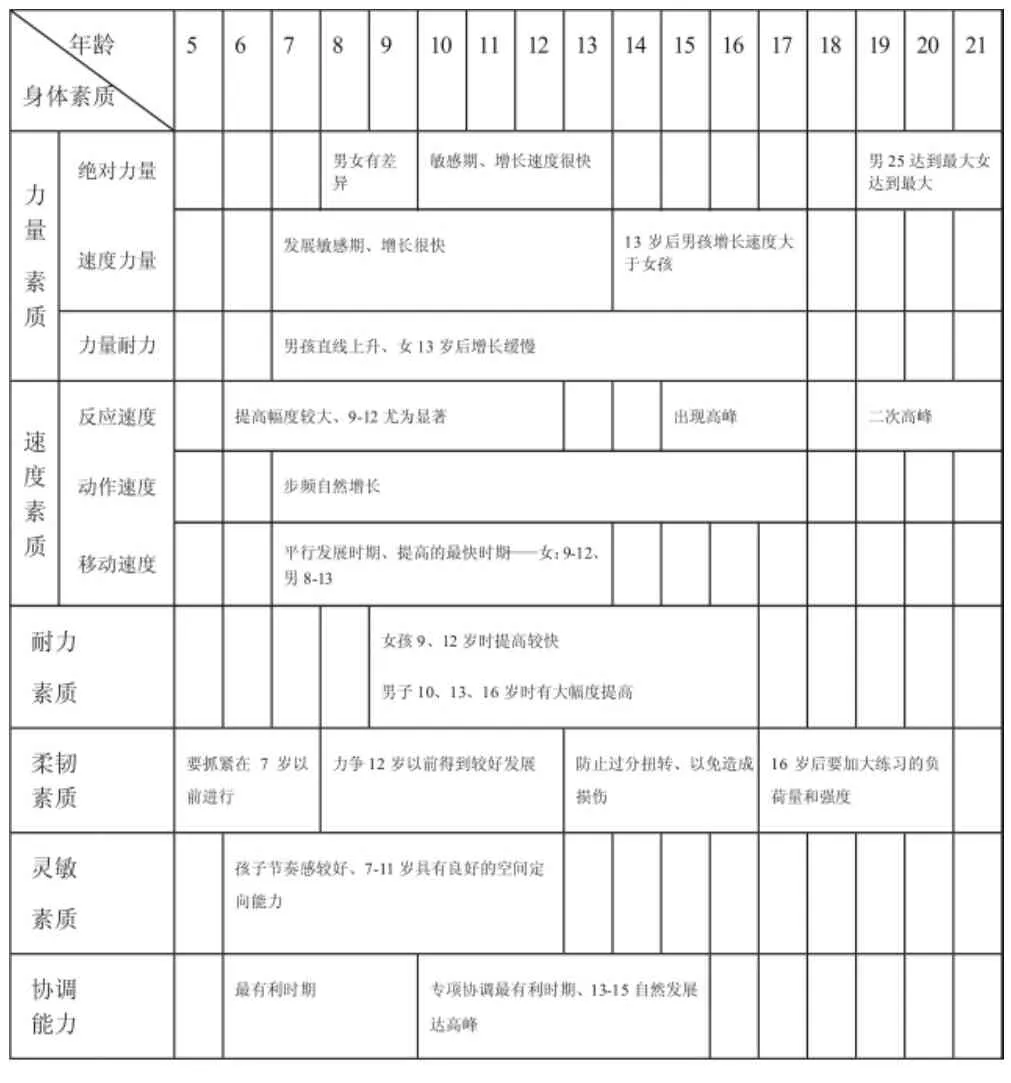

表1 儿童、少年、青年身体素质一览表

当代武术教育应该抓住儿童少年身体素质发展的敏感期,充分利用儿童少年身体素质发展的规律,利用武术中能够使儿童少年的这些素质得到提高的技术动作,有针对性地进行改造,形成一个系统,每个系统针对一种身体素质的练习,使儿童少年经过这个系统的练习之后各项身体素质都有所提高。最终使儿童少年的各项身体素质得到充分的发展与提高。如:可以利用武术中的推手动作、对练动作等来发展反应素质;利用武术中跑的动作及要求快速发力的动作来发展速度素质;利用跳的动作来发展弹跳能力;利用转动的动作来发展儿少的前庭控制系统;可以改造一些投掷类的器械来发展儿少的投掷能力;可以改造一些专门发展儿少神经系统发展的动作等。总之,一切有利于儿少生长发育规律、解剖生理结构和身体素质发展的,有利于武术自身体系建设的,受儿少欢迎的武术动作、武术项目都应该纳入到儿少武术体系当中来。

4 笔者对当代学校武术教育的看法

4.1 武术教育在技法内容上要具有针对性

要针对儿少、青年的解剖生理结构、心理特点、价值观、人生观的养成等进行内容重组,并赋予相应的文化功能。体育是身体的教育,培养人的最基本的运动功能包括走、跑、跳、投、攀登、爬越、滚翻、跌打等多种内容,武术要作为体育,作为身体的教育,就必然要具有针对性地培养人体基本功能的特征。《体育课程标准》中对教学目标的分类为:运动参与、运动技能、身体健康、心理健康、社会适应五个方面,武术的重构还要为课程标准的目标服务。

4.2 练习内容上要具有层次性

武术的内容从小学到大学,其内容大体相似,没有明显的级别感与层次性,除了动作变的协调、技术组合增多外,但这并不会以使人产生足够的新鲜感。

4.3 内容要包括武术技法、道德等的全面性,也要强调武术的文化内涵

目前从事学校武术教育的教师大部分不是专业的武术教师,他们对武术文化、武术道德、方法论、训练体系等的了解甚少,很多武术老师都只是教武术技法等属于技术层面的东西。

4.4 增加趣味性

目前唯套路的武术学习与练习,很少能将武术的“有形”转化为“无形”,以运动到实践中去,使得学生对武术的兴趣降低。这方面我们可以借鉴网络游戏,赋予武术新的功能。“三国杀”尤其值得我们学习,我们可需要将名称转化为动作就可以进行比赛、游戏与练习了,谁掌握的动作多,谁获胜的机会就越大。

4.5 降低规范性

对动作标准的要求使学生产生了很大的反感,学校武术不是培养专业运动员,是以培养他们的走、跑、跳、投、攀登、爬越、滚翻、跌打身体功能为主,所以应该降低像竞技武术那样的规范。

4.6 增强集体参与性

武术教育除了对练套路外,几乎没有集体参与性,这方面古代军事教育中的阵法应值得我们去挖掘和学习。武术表演项目,舞台剧可以补充到学校武术教育中。

4.7 武术器材缺乏针对性改造

武术素有18兵器之总结,但武术的兵器远不止18种,还包括有很多,但目前的武术器材却没有针对儿童少年进行改造。根的长度,安全性,刀、枪、剑、爷、越、杈等怎么样才能进入学校教育中。

4.8 以竞技武术、影视武术为参照,使大多数学生在心理上对武术敬而远之

心理学上有一种叫“习得性无助实验”,即:当一个人认为自己无论如何也做不到某一件事时,就会在心理上厌倦,行为上选择放弃。

4.9 建立区别于竞技性的比赛形式

学校武术比赛,一定要区别于竞技武术比赛的方法;要突出全体参与,特色展示;以培养学生对武术文化、传统文化的认识和感情为主,技能的学练作为重点补充。

4.10 增加武术优质课的评选活动

政策的导向很重要,学校武术没人教的问题,还可以突出增加或特设武术优质课的评选来推动当代武术教育在学校教育中的开展。

[1]吴家国等编.普通逻辑[M].上海:上海人民出版社,1979:14.

[2][美]所罗门著,张卜天译.简明哲学导论·大问题[M].广西:广西师范大学出版社,2004:15.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2002:249.

[4]杨建营. 武术的现代化演进对其本质和定义的影响研究[J].西安体育学院学报,2011(3).

[5]教育部人事司.教育部考试中心制定,教育学教育大纲[M].北京:北京师范大学出版社,2010(4).

[6]艾丰.以道御术——如何成为卓越领导者[J].企业研究,2009(10).

[7]洪 浩.竞技武术发展理论之研究[M].北京:人民体育出版社,2005.

On Contemporary Wushu Education in Schools

Qi Bin Sun Xianghao

(P.E.School of Henan University,Kaifeng Henan 475001)

This paper mainly uses the literature method,observation method,from the contemporary school Wushu education to begin the study,and points out that due to the different objects of contemporary Wushu education in schools,the problems mainly include:Wushu education in the technique contents should have targets;training content should to have administrative levels;the content should include Wushu skills,moral integrity,emphasis on Wushu cultural connotation;more interesting should be paid attention and lower its standards;strengthening collective participation;Wushu equipment lack of transformation;Wushu film and competitive Wushu can be used as references,so that most of the students in the psychological sensehave a distance to Wushut;build game forms different from competition;increasing Wushu class quality evaluation.

Modern Wushu Education education conceptThe school Wushu Education

G85

A

1004—5643(2012)03—0023—03

1.戚 斌(1987~),男,在读硕士研究生。研究方向:武术教学与训练。

作者简介:2.孙向豪(1989~),男,在读硕士研究生。研究方向:武术发展理论之研究。