培养高职院校中层管理者执行力的思考

2012-11-22邱州鹏

邱州鹏

(南华工商学院,广东 广州 510720)

高等职业院校是我国社会经济快速发展的产物,是培养应用型、创新型人才的摇篮。随着国家政策的大力扶持和社会对高等职业教育的逐渐认同,高等职业教育社会地位日益提高,高职院校获得了较快发展,无论是办学规模还是办学水平都得到了空前的提升。然而,伴随教育国际化进程的推进,高职院校的办学环境越来越复杂和多变,学校管理水平矛盾凸显,特别是中层管理者执行力与目前高技能人才培养、本科院校建设存在着一定的差距。中层管理者执行力不高、落实不力的问题成为高职院校进一步发展的瓶颈。在高职教育发展的关键时期,加强高职院校中层管理者执行力建设的改革与实践探索,造就一支执行力强的中层管理队伍,已成为高职院校干部队伍建设的当务之急,对学校管理和人才培养具有至关重要的作用,是高职院校适应新形势、迎接新挑战的必然要求。

一、执行力的涵义

执行力来源于企业管理,对“执行力”概念的理解和界定,不同的学者有不尽相同的看法。综合相关学者对执行力的定义,笔者认为,执行力是在管理实践中形成的,在理解、贯彻战略意图和部署,完成预定目标和任务过程中表现出来的态度、价值取向、能力和工具、技术选择等要素按一定结构聚合而成的一种力量。它是一个系统工程,更是一门学问,必须充分融入并渗透到组织的目标、战略、文化等各个方面。简言之,所谓执行力,就是实施发展战略,将思想转化为行动从而实现发展目标的能力。

对高职院校中层管理者而言,执行力就是中层管理者依据制度和工作流程,贯彻落实学院制定的战略决策、方针策略、方案计划的能力,带领师生员工不折不扣地把战略落实到具体的事项中。中层管理者执行力,既决定着学校各项工作的进度和速度,又关系着工作的标准和水平,更决定着工作的成效。

二、高职院校中层管理者执行力结构

笔者参与了2011年广东高校党建研究会立项课题“关于加强高职高专中层干部执行力的研究”。课题组围绕高职高专中层干部执行力的影响因素设计了调查问卷。由于执行力是由主观和客观两个方面因素构成的量表进行测量,因此,对量表效度和信度进行了检验。

采用Cronbach a系数方法进行信度评价,以内部一致性Cronbach a系数作为执行力量表的信度指标。根据统计结果得出,总量表的Cronbach a系数达到了0.959。根据已有探索性研究所采用的标准,Cronbach a内部一致性值大于0.7是可以接受的。因此,执行力的信度指标是比较理想的。

量表直接引用已有研究的量表,因此具有较高的内容效度。此外,采用因子分析方法进行量表的结构效度检验。量表21个项目的KMO值为0.974,Bartlett球形检验值为9719.220,显著性水平为0.000,极其显著,说明量表21个项目适合做因子分析。因子分析结果抽取2个因素较为合适,这两个因素可解释全部变异量的60.797%。根据方差旋转后的结果显示,两个因子各自聚合的项目,与预先设定的主观和客观因素相一致。因此,执行力的量表通过信度和效度检验,可以用于研究。

调查显示,高职院校中层管理者执行力主观因素结构如表1所示,具体分析各种主观因素,均值差距不大,基本在3.2-3.5之间,说明都处于中等偏上水平。各项标准差接近1,反映了个体之间差距较大。

表1 执行力主观因素具体项目统计分析

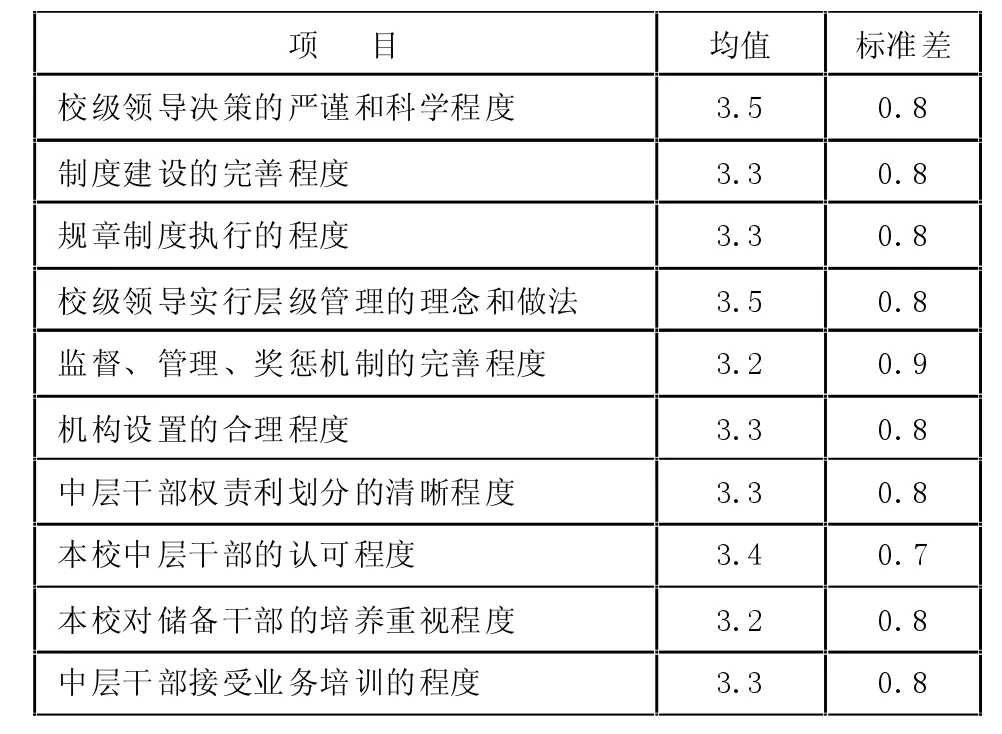

高职院校中层管理者执行力客观因素结构如表2所示,具体分析各种客观因素,均值差距不大,基本在3.2-3.5之间,说明都处于中等偏上水平。各项标准差接近1,反映了个体之间差距较大。

表2 执行力客观因素具体项目统计分析

论文主要针对中层管理者执行力主、客观因素结构中“理解政策、执行政策的能力”、“建章立制的能力”、“制度建设的完善程度”、“监督、管理、奖惩机制的完善程度”、“中层干部接受业务培训的程度”等因素进行分析。

三、培养高职院校中层管理者执行力的措施

(一)完善学校管理制度

调查显示,“制度建设的完善程度”均值为3.3分,标准差为0.8分,说明处于中等偏上水平,制度建设存在进一步完善的空间;“建章立制的能力”均值为3.4分,标准差为0.7分,说明处于中等偏上水平,中层管理者建立和完善制度的能力存在进一步提高的空间。制度不完善,基本制度与学校配套制度的疏离以及制度的操作性缺失与执行性的困难,降低了中层管理者的执行力。

制度是学校实施管理的依据和载体,是增强中层管理者执行力的基础。完善的制度是规范高职院校各项工作的准绳,指向实践和行动,有利于调动师生员工的积极性、主动性、创造性,使高职院校各项工作不断迈上新台阶。中层管理者执行力是一个纷繁复杂的管理过程的表现形式,随着学校的发展而变得更加复杂,要保持和提高执行力,中层管理者必须借助系统的作用,建立科学合理、切实可行、健全完善的制度体系。建章立制应当树立“通过制度保证执行力”的理念,充分遵从制度建设的特点和规律,明确建立制度的目的,注意制度之间的协调,充分调查研究,广泛听取各方意见,切合实际,最大限度地做到科学化、民主化。良好的制度建构应该是学校配套制度与基本制度相互支持、彼此配套,配套制度为基本制度的贯彻实施提供可操作性的保障和依循;配套制度之间协调配合。中层管理者应研究学校制度的缺失、不合理状况,注重制度的配套跟进,做好制度的补缺补差,针对存在的问题进行改进和创新,调整充实,形成完备的制度体系。

(二)建立责任制,健全监督考核机制

调查显示,“监督、管理、奖惩机制的完善程度”均值为3.2分,标准差为0.9分,说明处于中等偏上水平,监督、考核机制存在进一步改善的空间。在制度执行过程中监督考核跟不上,缺乏科学、严格的监控和考核体系,容易造成中层管理者对制度的信任危机,从而出现执行偏差、走样、中断甚至抵制执行的现象;当执行中出现新情况、新问题时,也未能及时采取措施进行调整和再决策,制度执行流于形式。

建立制度执行的责任制,明确执行的责任主体和责任是增强中层管理者执行力的重要措施,既可以做到执行各负其责,又可以减少在执行中可能产生的矛盾和扯皮。

健全监督考核机制,是增强中层管理者执行力的制度保证。“天下之事不难于立法,而难于法之必行”,当前多数高职院校仍然存在着“人治”的现象,影响制度执行力。监督检查应该是制度的一部分,从而对执行原则、步骤、过程等进行控制。健全执行监督制度,充分发扬民主,加强执行监督检查,专项工作专门督查、阶段工作实时督查,推动制度得到更好的落实。考核是中层管理者工作有效的评价手段,具有一定的科学性和可操作性。健全考核机制有利于对中层管理者的工作以及综合素质进行全面监测、考核、分析和评价,促使其不断改善执行手段,提高执行效率。学校应切实加强绩效管理,把绩效考评作为一项职能活动经常性地开展,不断地完善,使考核结果能客观和公正地反映中层管理者的工作绩效,进而起到奖罚的作用。

没有制度的学校一定不会成功,有了制度但没有执行力的学校也不会成功。学校应逐步建立起制度执行的责任制、监督考核机制,切实增强师生员工对执行制度的高度认同感。

(三)加强中层管理者的教育培训

调查显示,“理解政策、执行政策的能力”均值为3.5分,标准差为0.7分,说明处于中等偏上水平,中层管理者理解、执行政策的能力存在进一步改进的空间;“中层干部接受业务培训的程度”均值为3.3分,标准差为0.8分,说明处于中等偏上水平,学校需要进一步加强中层管理者的业务培训。中层管理者执行政策的尺度把握不准,缺乏规范性和应变性,落实走样,执行力大打折扣。

学校应把加强中层管理者的业务培训作为夯实领导基础、增强中层领导力的首要落脚点。加强中层管理者的业务培训要顺应教育发展趋势,注重教育培训与自身学习相结合,丰富学习内容。健全教育培训制度,不仅要抓好新任管理者的教育培训,还要持续抓好管理者的常规培训;不仅要制定教育培训规划,还要逐步形成与学校发展战略目标相适应,符合管理者成长规律的多层次、多形式的培训机制,提高培训实效。

(四)重视学校执行文化建设

学校执行文化是学校在管理实践中构建的基本价值观、基本理念和行为准则,并将其传递到师生中,贯彻于学校的制度和管理过程中,以保障学校工作的顺利推进。执行文化是学校健康发展的前提,高职院校必须重视执行文化建设,进一步规范管理制度,使之更具操作性;进一步推行科学管理和民主管理;进一步加强行为教育,严格行为规范,形成良好的校园执行文化氛围。

[1]孟之光,蒋科峰.提高高职院校中层执行力的思考[J].职业技术教育,2008,(17).

[2]高洪源.试论提升学校组织的执行力[J].教育科学研究,2007,(1).

[3]陈成志.高职院校中层干部执行力探析[J].职业时空,2010,(8).

[4]崔新明.高职院校中层职能部门执行力探究[J].南京工业职业技术学院学报,2009,(4).

[5]杨祖宪.高职院校中层管理者执行能力分析[J].桂林航天工业高等专科学校学报,2008,(4).

[6]李少兰.高校管理与执行力良性互动的思考[J].平顶山学院学报,2008,(4).