益气活血化痰通络汤治疗下肢动脉硬化闭塞症30例疗效观察

2012-11-22刘振伟冯秋菊

刘振伟,冯秋菊,赵 军

下肢动脉硬化闭塞症(ASO)是血管科常见病、多发病。有文献报道在欧洲发达国家,动脉硬化闭塞症患者死于心血管疾病的风险是未患该病患者的4~5倍[1],在我国本病发病率有增高趋势,60岁~75岁人群中发生率为17%。尽管医疗技术发展迅速,但目前仍然没有能够治愈这种疾病的方法。本研究应用益气活血化痰通络汤治疗下肢动脉硬化闭塞症取得较好疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 参照1995年10月中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会修订的诊断标准,选取下肢动脉硬化闭塞症Ⅰ期、Ⅱ期门诊及住院患者60例,其中男52例,女8例,年龄49岁~85岁(74.2岁±15.4岁)。随机分为治疗组与对照组,各30例,两组在年龄、性别、并发基础疾病等方面经统计学处理均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 对照组口服肠溶阿司匹林0.1g,每日1次,静脉输注前列腺素E1 10μg,每日1次。治疗组在对照组基础上加用益气活血化痰通络汤治疗。方药组成:黄芪25g,当归15 g,丹参15g,川芎15g,半夏10g,石菖蒲10g,瓜蒌12g,陈皮10g,茯苓10g,地龙10g,炙甘草6g。用煎药机浓煎,每剂取汁约300mL,封袋分装每袋150mL,每次1袋,每日2次口服。疗程:两组均为4周。

1.3 观察指标 观察临床症状、血管功能[踝肱指数(ABI)]、血脂、血液流变学指标、肝肾功能及不良反应。

1.4 疗效评定标准 参考1995年中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会修订的近期疗效标准。疗效评定采用尼莫地平方法:疗效百分数(%)=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。基本痊愈:疗效百分数≥95%;显效:疗效百分数≥70%,且<95%;有效:疗效百分数≥30%,且<70%;无效:疗效百分数<30%。比较治疗前后ABI及改变情况。根据治疗前后ABI及其变化进行血管功能疗效评定。

1.5 统计学处理 数据分析采用SPSS15.0软件包进行统计学处理。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间的比较采用成组t检验,同组治疗前后采用配对t检验,计数资料的比较采用χ2检验。

2 结 果

2.1 两组症状疗效比较(见表1)

表1 两组症状疗效比较

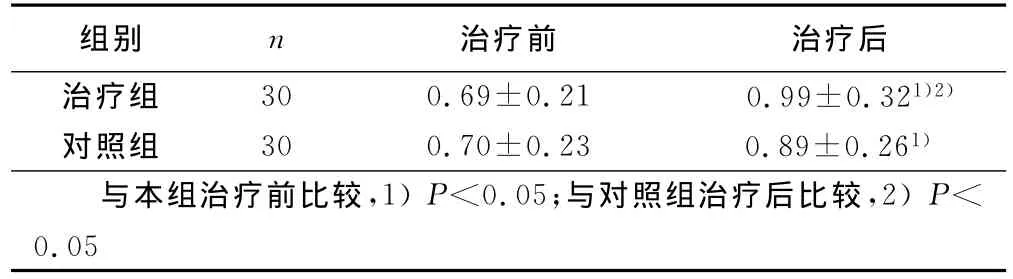

2.2 两组血管功能疗效比较(见表2)

表2 两组治疗前后ABI比较(x±s)

2.3 两组血脂及血流变学指标比较(见表3)

表3 两组血脂及血流变学指标比较(x±s)

2.4 不良反应 两组每2周测定1次血尿常规及肝肾功能,两组化验指标均未见异常。

3 讨 论

下肢动脉硬化闭塞症是动脉粥样硬化累及周围动脉并引起慢性闭塞的一种疾病,以下肢大中动脉狭窄、闭塞和血栓形成为病理基础,以患肢末端发冷、麻木及间歇性跛行、静息性疼痛为主要临床表现,严重者可伴组织坏死感染。下肢动脉粥样硬化作为全身动脉粥样硬化的一个表现,与冠状动脉有着相似的病理生理基础,可反映动脉粥样硬化的程度[2]。本病属于祖国医学脱疽或脉痹等范畴,主要病机为气血不足,痰湿内生,阴阳失调,属本虚标实之证,应用益气活血化痰通络法治疗该病效果显著[3]。

本方中黄芪为君,大补元气,益气活血,托毒外出,臣以当归、丹参、川芎,且黄芪善壮卫气,当归善入营血,两者相配又有调和营卫之用,瓜蒌、半夏、石菖蒲理气化痰而不伤正,地龙为虫类药,具有走串搜络通瘀和脉之效,陈皮、茯苓健脾化痰共为佐药,炙甘草益气补中调和诸药为佐使之品。全方标本兼顾,攻补兼施,调节营卫,补元气以助血行,散痰浊化瘀痰以通脉,诸药合用共奏气血和顺经脉通利之效。

本研究表明,益气活血化痰通络汤联合西药治疗下肢动脉硬化闭塞症在临床症状改善、血管功能改善、降低血脂、改善血流变学指标方面均优于单纯应用西药,且无明显毒副作用,值得推广。

[1] Criqui MH,Langer RD,Fronek A,et al.Mortality over a period of 10years inpatients with peripheral arterial disease[J].New Englang J Med,1992,6:326-381.

[2] Bucciarelli P,Srámek A,Reiber JH,et al.Arterial intima-media thickness and its relationship with cardiovascular disease and atherosclerosis:A possible contribution of medium-sized arteries[J].Thromb Haemost,2002,88(6):961-966.

[3] 陈敬贤,陈咸川.益气化痰通络方对股动脉粥样硬化和超敏C反应蛋白水平的影响[J].上海中医药杂志,2010(2):40-42.