健康与经济增长的跨国研究

2012-11-15张琼

张 琼

(1.中央财经大学经济学院,北京100081;2.斯坦福大学亚太研究中心,CA 94305)

健康与经济增长的跨国研究

张 琼1,2

(1.中央财经大学经济学院,北京100081;2.斯坦福大学亚太研究中心,CA 94305)

已有文献在考虑健康对经济增长影响时常常只考虑健康因素本身,而忽略其他相关因素从而产生“遗漏变量”问题而影响结论的可信性;或者只考虑健康因素的单一维度,而忽略初始健康水平以及健康水平改善速度都有可能同时影响经济增长。本文基于此,借鉴Nelson-Phelps,Lucas与Barro的方法,构建统一框架并利用跨国数据综合考察健康对经济增长的影响。结论发现,即使在控制其他影响因素后,预期寿命初始水平以及增长速度都对经济增长有显著的正向影响;已有文献中忽略其他条件或者只考虑健康状况的一个维度,都很有可能低估健康对经济增长的实际影响;此外,经济增长“俱乐部”现象与低收入国家初始人力资本水平(包括健康状况与受教育水平)密切相关;不仅如此,工具变量法与OLS估计结果非常一致,表明上述结论非常稳健。

预期寿命;经济增长;相对收敛

在全世界卫生支出占各国GDP的比重越来越高以及中国近年来如火如荼开展的医疗卫生体系改革的背景下,来讨论健康状况对经济增长的影响显得尤为重要。自1999年中国政府开始试点推行城镇职工基本医疗保险以来,2003年开始实施的新型农村合作医疗保险以及2007年开始试点的城镇居民基本医疗保险都以“实现2010年医疗保险全覆盖”为目标,并且在2009年开始实施的新一轮医疗体制改革中被置于核心地位。不仅如此,实现全民医疗保险覆盖也是世界其他国家和政府努力实现的目标之一,即使是备受争议的以商业医疗保险为主的美国医疗保险体系,在最近的奥巴马政府的医疗改革方案中也将政府介入来提高医疗保险覆盖率作为其核心目标之一。在其中,健康状况是否能够促进经济增长以及影响程度如何就成为政府推行这些改革措施以及加大政府财政投入的非常重要的支撑性证据。

1 文献综述

尽管经济增长与健康状况之间因果关系的研究至今仍令众多学者为之着迷,但两者之间的正相关关系已经为人所熟知。首先,正如 Drèze J.与 Sen A.所指出的[1],经济增长能够通过两种不同的传导机制改善居民健康状况:一是所谓的“增长调节型”,经济增长带来社会服务设施(尤其是公共部门内的医疗卫生服务资源)改善以及居民生活水平提高,从而改善居民健康状况;与之相对的“扶持导向型”则指出在经济增长的过程中,即使人均收入水平并没有大幅上升,但政府可以主要通过优先提供社会服务(尤其是基本医疗卫生服务等)来提高生活质量和减少人口死亡率水平。

与此同时,Bloom D.与 Canning D.[2]以及 Aghion 等[3]认为健康状况也可能通过以下几个渠道影响经济增长:首先,更健康的个体可以工作更长时间,并且从体力和认知能力上而言更强,从而能够更快更好地掌握新技术并更好地实现技术进步对经济增长的贡献[4];其次,更健康的个体寿命更长,因而能够更充分地享有其或对其子女进行教育投资的回报,因而更愿意进行教育投资,从而能够促进经济增长[5-6]。再次,更长的寿命使得个体在工作期间进行更多储蓄,从而有利于物质资本的积累进而促进经济增长[7]。这可能来自于两个因素,一是个体可以减少医疗支出从而有更多的收入用于储蓄和增加退休后的消费支出;二是个体退休后的相对年限延长(尤其是法定退休年龄在很多国家相比于居民寿命增长调整比较缓慢),从而意味着个体需要为其退休后的消费支出进行更多的储蓄。再次,预期寿命提高尤其是对应着婴幼儿死亡率下降的健康水平的改善会减少父母的“补偿性生育行为”,并且父母生育子女更为重视质量而非数量,从而通过降低人口增长率和少儿抚养负担而促进了人均收入水平的增长[8]。并且在生育行为减少的过程中,父母尤其是女性生育行为的减少本身也会增加劳动人口和劳动时间,从而促进经济增长。不仅如此,一国或地区健康水平较高,更容易吸引到外国资本,从而有利于该国或地区的物质资本的积累。

比较好的考察健康状况与经济增长之间相关关系的方法是将健康作为人力资本的一种特殊形式[9],在人力资本投资分析框架下借鉴其他理论和实证研究的成果。这方面的研究方法大致可以分为两类[3]:一类以 Mankiw等[10]以及 R.Lucas[11]为代表将健康作为特殊的生产要素投入,从而意味着健康状况的改善速度会影响经济增长的速度,因此不同国家或地区的健康状况改善速度的差异决定了这些国家或地区经济增长速度的不同(Acemoglu D.与Johnson S.的研究[12]是比较新近的考察这一方法的研究文献,但作者却发现1940-1980年间人口预期寿命的改善速度对经济增长并没有显著的影响);另一类以Nelson R.与 Phelps E.[13]为代表,认为一个国家或地区比较高的初始人力资本(健康水平)会使得该国更容易吸收和掌握其他国家或地区技术进步和创新的成果,从而促进经济增长,因此不同国家或地区的初始健康状况水平的差异是这些国家或地区生产率提高速度进而经济增长速度不同的重要影响因素[14]。

Aghion等[3]的研究(以下简称 AHM)则借鉴 Krueger A.与 Lindahl M.[15]的分析思路,设定统一的框架同时考察健康水平以及健康水平改善速度两个因素对经济增长的影响。作者利用1960-2000年间的96个国家的国别数据发现初始(1960年时)人口预期寿命以及1960-2000年间人口预期寿命的增长速度都对同时期人均GDP增长速度产生了统计显著的正向影响:在模型(普通最小二乘法,OLS)预测结果中,作者发现发达国家与发展中国家1960年时人口预期寿命的差异使得1960-2000年间年平均收入(人均GDP)增长速度相差2.8个百分点,与此同时,发展中国家在此期间人口预期寿命增长速度更快的赶超效应意味着发展中国家比发达国家的年均收入增长速度高0.4个百分点,因此,综合来看,发达国家与发展中国家预期寿命的差异(包括初始水平与增长速度两个方面)能够解释1960-2000年间发达国家与发展中国家经济增长速度近2.4个百分点的差异。与之相对应的,撒哈拉以南非洲国家与发达国家相比1960年时比较低的人口预期寿命水平使得其收入增长速度比后者低近4.3个百分点,但同时期这些非洲国家更高的人口预期寿命增长速度使得其能够比后者增长速度高0.3个百分点,从而意味着这些非洲国家与发达国家相比预期寿命的差异导致了其与发达国家经济增长速度近4个百分点的差异。

如我们前文中已经提及的,由于健康状况与经济增长之间存在相互影响的传导机制,因此,在考察健康状况对经济增长影响(尤其是考察因果关系)的研究中通过选取工具变量来解决内生性问题显得尤为重要[3,12,16],但与此同时工具变量选取角度的不同同时也是相关研究文献中最大的争议焦点。AHM模型利用工具变量法对其OLS研究结果进行了稳健性检验,指出初始人口预期寿命水平和预期寿命增长速度仍然是促进经济增长的非常稳健的显著影响因素(尽管后者的稳健性相对弱一些),并且即使存在内生性问题,在同时考察预期寿命初始水平和增长速度的前提下,OLS的估计结果仍然一致可靠。从而作者得出结论,已有文献单纯从初始人口预期寿命水平、或单纯从人口预期寿命增长速度出发来考察健康状况对经济增长的影响都会低估预期寿命对经济增长的实际影响效果。

本文即从AHM模型分析框架中仅仅考虑预期寿命变量所产生的遗漏变量问题出发,借鉴Barro R.[17]的研究方法和结论,对AHM模型进行拓展。在Barro R.“跨国经济增长”一文中Barro发现低收入国家的初始人力资本水平(以受教育程度来衡量)是影响其是否赶超中高收入国家的决定性影响因素,认为(其实证研究结果也予以支持)“只有当低收入国家拥有相比于其初始收入比较高的初始人力资本水平时,低收入国家赶超中高收入国家的现象才有可能出现”。因此,本文认为,在AHM模型中完全摒弃对不同国家人口受教育程度的初始水平等其它影响经济增长的相关因素的讨论会影响其考察健康状况对经济增长趋同现象讨论结论的可信性。

2 理论分析框架

首先构建能够同时包括健康状况初始水平以及其增长速度影响经济增长的分析框架。与AHM模型类似,我们假设生产函数中唯一的投入要素为人力资本(健康状况),因此任意时期的人均GDP水平满足:

其中,0<β<1为健康资本产出弹性,H为当期健康资本存量,A为全要素生产率(在这里我们可以理解为除健康资本存量之外的其它能够影响产出水平的因素)。表达式(1)标明更高的健康水平可以通过提高劳动力生产率(我们在引言中已经对此展开讨论)等来提高单位劳动力的产出。类似于Solow分解的方法,我们可以对表达式(1)中各变量进行自然对数展开(并用相应的小写字母表示相应变量的自然对数值,即y=ln(Y),以此类推;且 y=α+βhgg),从而得到健康资本增长率(h)对人均收入增长率(y)的影响方程式如下:

其中,ag表示全要素生产率的增长率。

表达式(2)正好描述了健康资本投资对经济增长影响的Lucas[11]效应:健康资本增长率对经济增长存在正向影响(0<β<1)。

与此同时,Nelson与Phelps[13]方程表明全要素生产率自身随时间变化的过程可以用如下表达式加以刻画:

其中,e表示人力资本另一个维度的衡量指标(人均受教育程度)的对数值;珔a为在当期条件下全世界的最大可能的生产率的对数值,用于衡量其它因素(不包括人力资本)对全要素生产率的影响;θ、α、γ以及δ为相应的参数值。我们已经指出,人力资本水平越高(健康水平(h)越高与/或受教育程度(e)越高),经济体中劳动力从体力和认知能力上而言更强,从而能够更快更好地掌握新技术并更好地实现技术进步对经济增长的贡献(从而α和γ大于0),因此其实际全要素生产率(a)越接近于“最大可能的生产率前沿”(珔a);与此同时,经济体(某个国家或地区)全要素生产率的增长率与整个世界全要素生产率增长率正相关(θ大于0),并且其趋近于珔a的速度(θ)取决于该经济体与世界其它经济体之间联系的密切程度以及跟进快慢程度等因素。

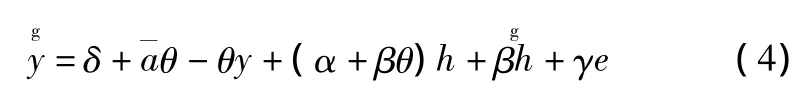

因此,综合表达式(2)和(3)并代入y=α+βh,我们可以得到健康状况初始水平以及健康资本增长率对经济增长率的影响方程如下:

表达式(4)表明人均GDP增长率与其初始水平负相关(“相对收敛”理论),与健康状况的初始水平以及其增长速度正相关。此外,全世界当期“最大可能的生产率前沿”以及初始受教育程度也会对人均GDP增长率产生正向影响。

我们接下来将利用跨国数据对表达式(4)进行检验。如Aghion等[3]在理论表述中已经提及但作者在随后的实证检验中没有对此进行分析的,表达式(4)同时表明,如果θ=0(即完全“闭关锁国”,与世界其它经济体没有任何联系),则a、h以及 (或者与之完全等价的,y、h以及)不能同时进入人均GDP增长率影响方程,从而意味着表达式(4)无法对传统的“相对收敛”理论进行检验。

3 实证检验结果及与现有文献的比较

在本节中,我们首先讨论本文中所使用的实证检验方法以及数据来源,然后对实证检验方法进行讨论,再对本文主要参考和检验的三个理论(Nelson-Phelps[13],Lucas[11]和 Barro[17])进行检验和拓展,并与 Aghion 等[3]的结论进行比较。

3.1 实证方法

与表达式(4)相对应,我们考虑如下回归方程:

其中,Δlogyi表示样本考察期间国家或地区i人均GDP对数值的年均变化率(乘以100,作为该期间内人均GDP增长率(百分点)的测量指标);类似地,ΔlogLEi表示国家或地区i人口预期寿命对数值的年均变化率(乘以100,作为该期间内人口预期寿命增长率(百分点)的测量指标);logyi,0与 logLEi,0表示国家或地区 i样本考察期间初始人均GDP以及人均预期寿命的对数值;Xi(向量)则表示其它影响经济增长的因素,如对外开放程度、初始人均受教育程度等。表达式(5)可以同时检验 Lucas(α3)、Nelson-Phelps(α2)关于健康对经济增长影响的理论,并且对Barro[17]的研究方法进行拓展。

我们首先利用1960-2000年间跨国数据以及OLS回归方法来估计表达式(5)。考察1960-2000年间的经济增长率是因为:一方面与现有文献选择基本一致的数据区间有利于结论的可比性;此外,长达40年的样本区间有利于我们集中分析健康对经济增长的长期影响。而用OLS回归方法则是因为:OLS回归比较简单并且可以避免对于工具变量选取的复杂讨论;Barro[17]的结论来源于OLS回归,因而本文采用OLS回归可以更好地与其结论进行对比。在之后我们将利用工具变量法对OLS回归结果的稳健性进行分析,并对预期寿命初始水平以及1960-2000年间增长速度的内生性问题展开简要讨论。

3.2 数据来源与基本统计特征

我们实证研究的数据来源于四个渠道。人均实际GDP(1960-2000)、开放性程度(1960-2000)以及政府消费占实际GDP比重(1960-2000)的数据来源于PWT 6.3数据库(由 Heston等[18]提供)。PWT 6.3 数据库在宏观经济研究中被广泛使用,提供了从1950年至今世界各国的名义与实际GDP以及人口、价格指数等比较详尽的数据。在PWT 6.3数据库中,人均实际GDP有两个指标(均调整为2005年不变价计的国际货币单位(International Dollars)),分别根据拉氏价格指数(1996年为基年)以及链式法则价格指数调整。我们发现这两个指标相关性非常高,对1960-2000年间各年而言,相关系数均在0.9以上,因此我们仅选取以拉氏价格指数调整的人均实际GDP的值,并在下文中以rgdp表示。

借鉴 Barro R. 与 Sala-i- Martin X.[19]考察经济增长影响因素的指标(之后也有不少文献沿用这一方法,如Alesina等[20]以及 Lorentzen 等[16]),我们分别引入开放性程度(或贸易依存性程度)以及政府消费占GDP比重等两个指标,数据均来自于PWT 6.3数据库。其中贸易依存性程度(openk)被定义为以2005年不变价衡量的实际进出口总额占实际GDP的比重。选择这一指标主要源于两个原因:一是如前所述,一个国家或经济体其实际进出口总额(相比于其经济规模)越大,表明其与其它国家的经济活动往来频繁,有利于其学习和跟进其他国家的先进技术;但与此同时,学者也指出,一个国家或地区贸易依存度对其经济增长也可能存在负面影响,因此开放性程度对经济增长的影响方向并不明确[21]。

政府消费占实际GDP的比重(kg)可以作为政府部门对社会总产值的挤占程度,政府消费相对规模越大,可用于实际生产和投入的可分配资源减少从而对经济增长产生负向影响。

1960-2000年间人口出生时预期寿命(LE)数据来自于世界银行《世界发展指标2004》[22]。人口出生时预期寿命常常被用来作为衡量一个国家健康状况比较好的综合性指标。

衡量受教育程度的指标有三个,数据来源于Barro R.与Lee J.[23]:分别为接受过初等教育或中等教育的人口占总人口的比重(分别用prim和second表示),以及总人口平均受教育年限(avrtotal)。事实上,Barro与Lee按不同受教育程度(初等、中等和高等)分别给出了“接受过”(包括肄业和毕业人群)以及“完成”相应教育程度人口占总人口比重的数据(这两个定义界定的指标值非常一致,相关性在0.8以上),本文主要采用前一种指标定义。相关性分析结果表明prim和second的相关性程度比较低(以1960年各国数据来看,为0.23左右)。但avrtotal与prim和second的相关性非常高(以1960年数据来看,分别达0.62和0.85),因而avrtotal可以作为 prim 和 second两个变量的非常好的综合性指标。

在Barro的分析[17]中,Barro发现一个国家或地区的政治环境或稳定因素等也会影响经济增长。因此,我们采用美国人权组织“自由之家”(Freedom House)的《2009年度自由平等报告》[24]中用于衡量世界各国民主程度的两个指标——公民自由指数(cl)以及政治权利指数(pr)。《2009年度自由平等报告》公布了世界各国1973-2000年间世界各国每年cl和pr取值情况(取值为1表示自由程度最高,7表示最低)。

因此,最后总的样本国家为96个:包括25个发达国家和71个发展中国家,并且25个发达国家中有22个为OECD国家,71个发展中国家中有33个国家为撒哈拉沙漠以南非洲国家(关于“发达国家”(高收入国家)、“发展中国家”(中低收入国家)、“OECD国家”以及“撒哈拉沙漠以南非洲国家”的定义见世界银行《世界发展报告2004》的分类标准)。

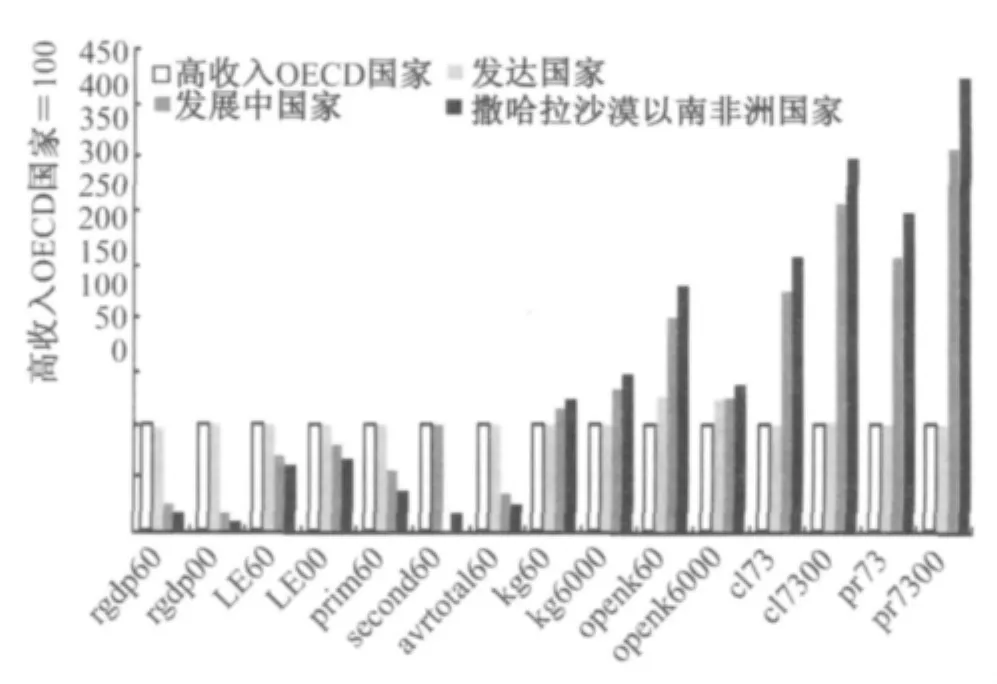

我们首先在图1中给出按收入分组的高收入国家(发达国家)和中低收入国家(发展中国家)在1960和2000年间的人均GDP水平(rgdp60,rgdp00)和人口预期寿命水平(LE60,LE00),以及1960年时这两类国家受教育程度(prim60,second60以及 avrtotal60)、1960年政府相对消费比重(kg60)以及1960-2000年间相对消费比重平均值(kg6000)、1960年贸易依存度水平(openk60)以及1960-2000年间贸易依存度平均值(openk6000)、与考察民主程度的指标(初始值(pr73,cl73),以及1973-2000年间平均值(pr7300,cl7300))的比较。在发达国家组中,将高收入OECD国家独立分组。此外,撒哈拉沙漠以南非洲国家也单独作为发展中国家的一个分组列在图1中。

图1 经济增长率及其影响因素:跨国比较Fig.1 Economic growth rate and possible factors:international comparison

为使得跨国比较更为直观,对原始数据进行标准化处理(分别以高收入OECD国家的取值为100,比较不同国家分组的相对值)。图1结果表明,尽管1960年时发达国家和发展中国家人均收入水平存在很大差距,但这一差距在1960-2000年间在不断扩大而不是缩小;与之相对的是,人口预期寿命水平则在1960-2000年间表现出趋同趋势(意味着发展中国家预期寿命增长速度更快);尽管1960年时发展中国家跟发达国家相比其政府相对消费比重比较高,但2000年时与发达国家相比更高;1960年时发展中国家贸易依存度比发达国家高,但两类国家在1960-2000年间贸易依存度的差异在缩小;此外,发展中国家具有比较低的初始受教育水平,其民主程度在1973-2000年间比较低(pr和cl值比较大),并且在1973-2000年间相比于发达国家而言其民主程度在不断降低。与已有文献不同的是,本文同时考察贸易依存度、政府相对消费以及民主程度等指标的初始水平和样本考察区间内的平均值,是因为我们认为即使两个国家在样本考察区间内均值相同,但向上增长或向下减少的不同趋势可能会对经济增长产生不同的影响:以“民主程度”指标为例,假设国家A的cl或pr值在1960-2000年间不断上升,但国家B的cl或pr值则在此期间不断下降,尽管两者所表现出来的1960-2000年间的均值可能相同,但前者表现为民主程度越来越低,后者则表现为越来越高,在“民主实施具有刚性”的环境中,国家A的居民则会认为其权利状况在恶化,但国家B的居民则认为在不断变好,从而如果民主程度的确对经济增长存在影响,那么在这两种情形中的实际影响可能正好相反。

此外,文献中指出撒哈拉沙漠以南非洲国家在1960-2000年间的经济增长相比于其他国家存在比较大的差距,图1也对此进行了描述。图1表明撒哈拉沙漠以南非洲国家不仅与发达国家相比存在比较大的差距,即使跟发展中国家平均水平相比其人均收入水平和人口健康水平也处于很低的水平,并且民主化程度也非常低。因此,在接下来的分析中,与现有文献类似,引入“撒哈拉沙漠以南非洲国家”这一虚拟变量来控制这些异常表现值的影响。同时,由于图1表明OECD国家跟其他发达国家相比并没有表现出明显的不同,因此,不再将“OECD国家”作为特殊情形处理。

3.3 实证检验结果:普通最小二乘法(OLS)

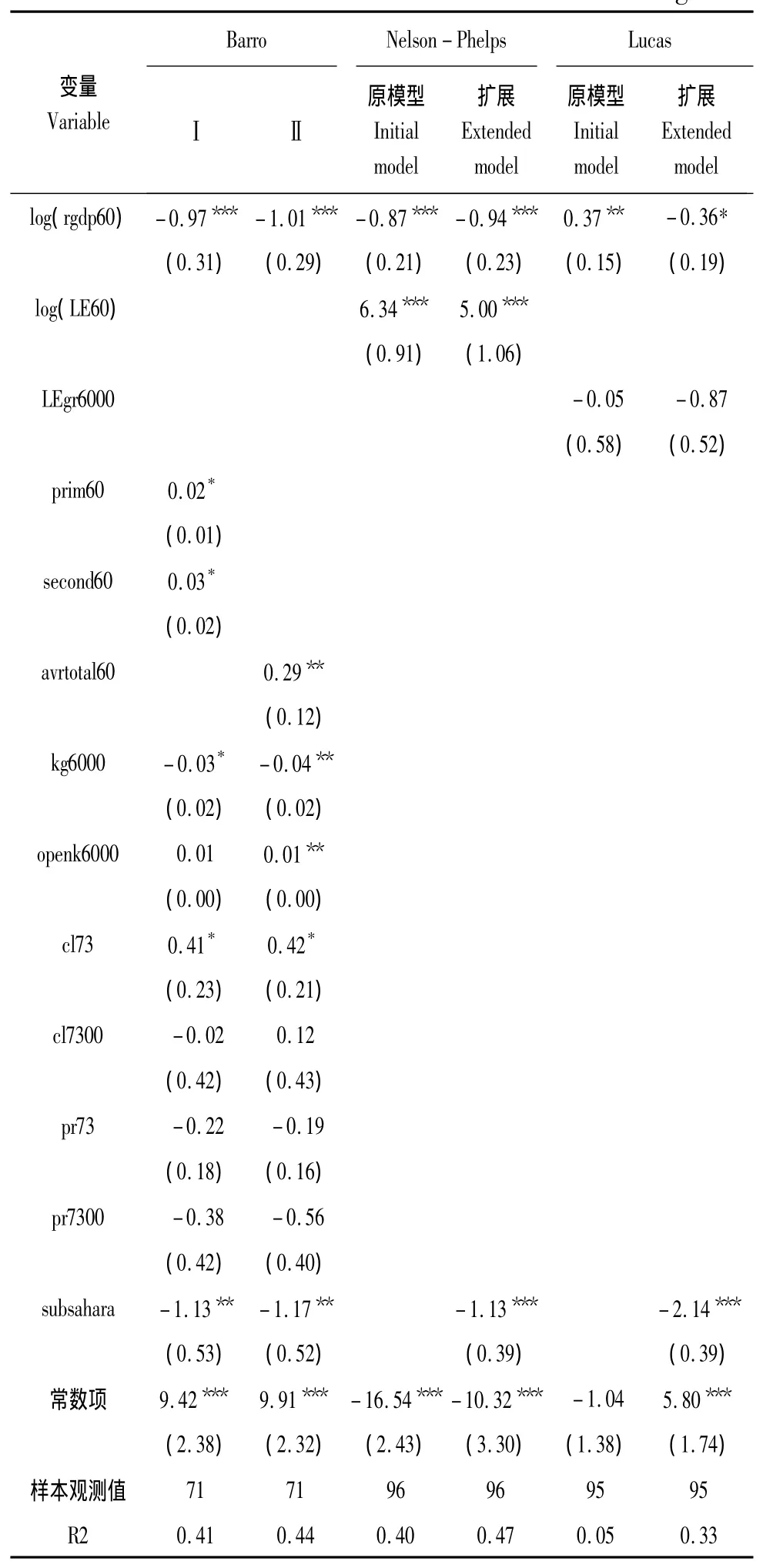

表 1 给 出 了 根 据 Barro[17],Nelson-Phelps[13]以 及Lucas[11]模型的回归结果。在表1中分别考察了以原始模型为参照标准以及对原模型稍微进行扩展的情形,从而在对原始模型进行检验的标准上,通过引入新的变量来分析原始模型遗漏变量是否对其结论存在显著影响。在这里值得指出的是,尽管我们的样本分析国家总共有96个,但由于部分国家某些变量在某些年份的观测值缺失,因此表中各列实际回归时样本观测值个数可能会有所不同。

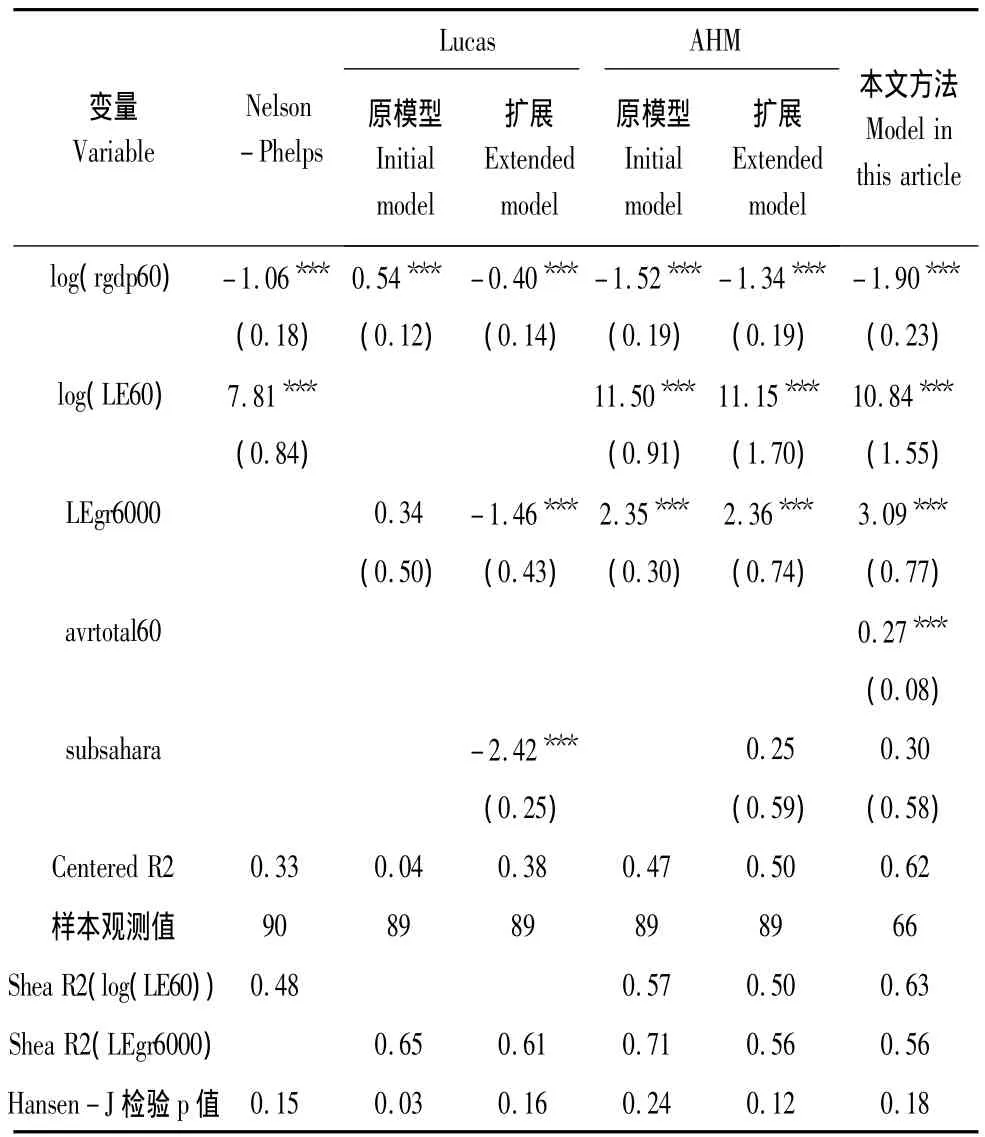

表1 健康对经济增长影响回归结果Tab.1 Estimated results of health effect on economic growth

表1的回归结果中:第1和第2列分别考察以Barro[17]为参考模型但考虑不同初始受教育程度指标的情形。这两列结果都表明初始受教育程度对经济增长存在统计显著的正向影响,并且撒哈拉沙漠以南非洲国家在1960-2000年间年均经济增长率比其他国家低1.1-1.2个百分点,与此同时,政府相对消费比重越高的国家其经济增长率相对低一些。第3列给出了以Nelson-Phelps[13]方法为参照标准的回归结果:1960年的初始预期寿命水平对经济增长具有非常显著的正向影响,并且第3列与第1和第2列结果相比,初始预期寿命水平这一个变量对1960-2000年间世界各国经济增长率差异的解释程度与Barro框架中的初始受教育程度、政府相对消费比重、贸易依存度等诸多变量的解释力度相当。第4列是对Nelson-Phelps模型的简单扩展,如图1中已经指出的,撒哈拉沙漠以南非洲国家在1960-2000年间的经济增长表现跟其他国家相比存在比较大的差距,因此引入“subsahara”这一虚拟变量有利于模型对奇异值进行处理,与第3列结果相比,初始预期寿命水平的影响幅度有所降低,但初始人均GDP水平的影响幅度则在增加,表明在排除撒哈拉沙漠以南非洲国家的特殊影响因素之后,世界各国经济增长趋同的现象更为明显;与此同时,撒哈拉沙漠以南非洲国家比较低的初始预期寿命水平影响了其样本考察期间经济增长的表现。类似地,利用Lucas[11]方法进行检验的结果见第5和第6列。由这个发现,即使在控制初始人均GDP水平之后,预期寿命的改善速度对经济增长并不存在统计显著的影响,并且第5和第6列的结果再次表明,控制“subsahara”这一变量对模型结果的影响非常大(在将撒哈拉沙漠以南非洲国家分开讨论之后,世界各国经济增长仍然呈现出趋同趋势)。

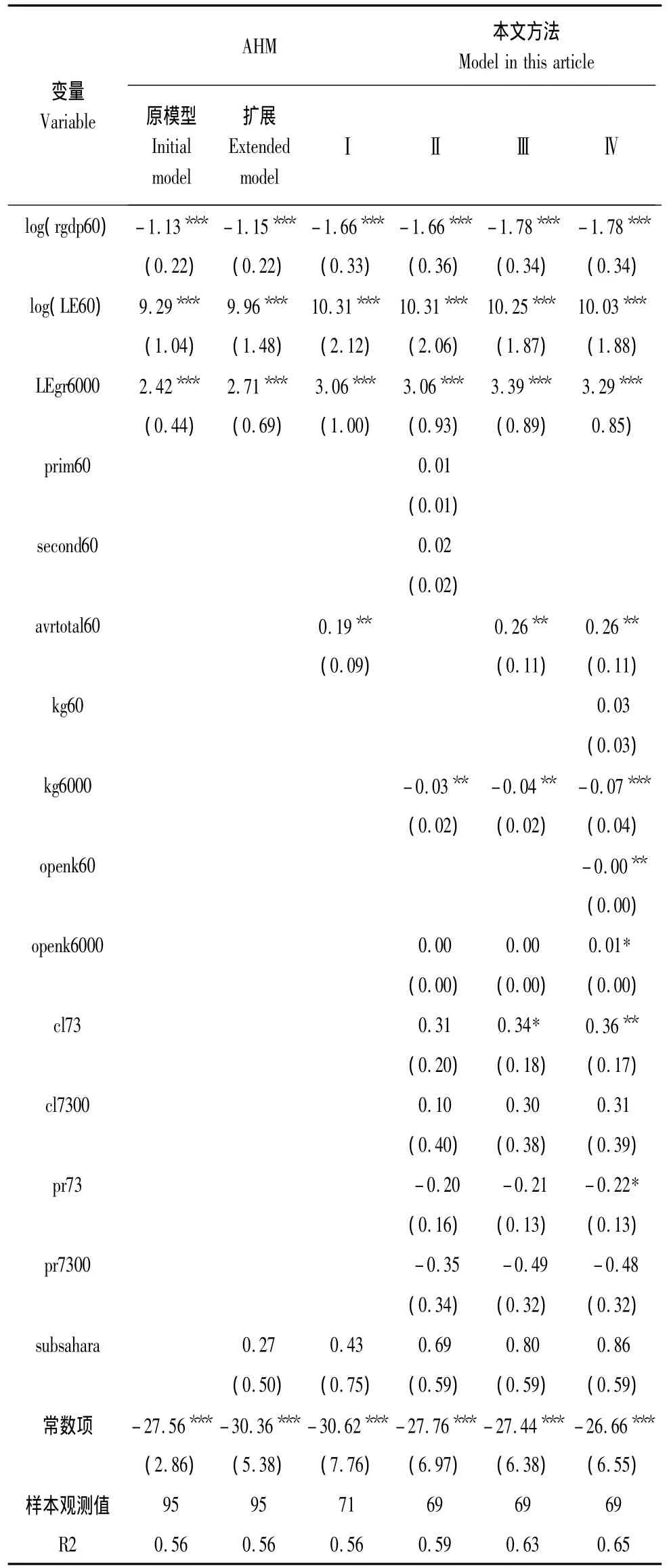

接下来同时考察预期寿命(包括初始水平以及增长速度)对经济增长的影响。首先以AHM模型[3]为参照标准进行检验,结果见表2回归结果中的第1列。与AHM模型结论类似,发现初始预期寿命水平以及1960-2000年间预期寿命的增长速度对同时期经济增长率都存在统计显著的正向影响:1960年时预期寿命增加1%或者1960-2000年间预期寿命年均增长速度增加1个百分点,可以分别使得1960-2000年间人均实际GDP年均增长速度增加9.29 和2.42 个百分点。

在表2回归结果中的第2列是对AHM模型稍微进行扩展,引入了“subsahara”这一虚拟变量以考察撒哈拉沙漠以南非洲国家的人口健康状况对经济增长的影响机制是否与其他国家不同。与表1中的结论完全不同的是,一旦将人口预期寿命初始水平以及人口预期寿命增长速度同时考虑进经济增长率影响方程,撒哈拉沙漠以南非洲国家与其他国家相比并没有显著的不同,甚至在此种情形下,撒哈拉沙漠以南非洲国家在1960-2000年间的经济增长表现反而更好一些。事实上,这一结论并非本文独有的发现,在Lorentzen等[16]用“成人死亡率(个体在15-59岁之间死亡的概率)”作为人口健康的测度指标,考察1960-2000年间人口健康平均值对同时期经济增长率的影响时也发现,一旦引入“成人死亡率”这一指标,“撒哈拉沙漠以南非洲国家”这一虚拟变量不再统计显著,并且回归系数由之前的统计显著为负变为正数。可能的原因是,撒哈拉沙漠以南非洲国家之所以在1960-2000年间与其他国家相比人均收入水平差距在扩大,其主要的原因在于其初始健康状况实在太低,即使其人口预期寿命在1960-2000年增长速度比其他国家相对更快一些,但仍不足以弥补其初始健康状况所决定的跟其他国家经济增长之间的差距。

表2回归结果的第3-6列给出了综合模型估计结果。在第(3)列中只引入“初始平均受教育年限”这一变量,发现AHM模型的结论变得更强(并且模型解释程度也有所提高),和第2列结果相比,初始人口预期寿命水平增加1%,或1960-2000年间人口预期寿命年平均增长速度增加1个百分点,将分别使得同时期人均实际GDP年均增长率增加10.31和3.06个百分点,分别比原来增加了0.35个百分点;与此同时,撒哈拉沙漠以南非洲国家在同时期的经济增长表现与其他国家相比也没有呈现出显著的不同;此外,控制人口健康这一影响因素之后,不同国家之间的经济增长趋同现象显著增强,表现为初始人均GDP水平对1960-2000年间人均GDP年均增长速度的影响幅度大幅增加(log(rgdp)的回归系数由原来的 -1.15 变为 -1.66,并且统计显著)。

表2回归结果第4和5列分别与表1回归结果中的第1和第2列相对应,在引入人口预期寿命影响因素之后,考虑采用不同的初始受教育程度的测量指标的情形。结果表明,在Barro[17]的分析框架中引入人口预期寿命(包括初始水平和提高速度两个维度)能够对经济增长趋同现象作出更为翔实的解释:表2第5列与表1第2列相比,模型的解释力度显著增强(R2由0.44增加为0.63),这主要是因为新增加的log(LE60)与LEgr6000在回归结果中统计显著,并且除了“初始平均受教育年限”与“subsahara”两个变量的系数有所变化(前者表现为回归系数有所减小但仍统计显著(可能的原因是人力资本投资的两个维度(健康和教育)存在比较强的互补关系:在图1中表现为,人口预期寿命水平比较高的国家往往人口受教育程度也比较高),后者则从原来的统计显著为负变为不再统计显著)外,其他变量的系数和统计显著程度基本保持一致。

尽管关于政府相对消费比重(kg)以及经济体开放程度或贸易依存度(openk)等的讨论不是本文重点考察和分析的话题,但我们仍然在表2回归结果的第6列中给出了引入kg60和openk60这两个初始条件的估计结果。如之前所言,如果政府消费对社会总产出的挤占效应或经济体对外贸易程度的确对经济增长存在影响,那么在“政府消费”以及“对外开放”调整均存在刚性(即“向上调整”和“向下调整”的影响并不完全对称)的前提下,单纯考虑样本考察区间内这些变量的平均值水平(而没有控制其增加或减少的变化趋势)将会对这些因素对经济增长的影响产生有偏估计。

表2 健康对经济增长影响回归结果(续)Tab.2 Estimated results of health effect on economic growth(continued)

表2回归结果的第6列对此进行了验证:对于政府相对消费比重而言,真正影响经济长期增长率的不是这个国家初始的政府相对消费规模,而是其随时间不断增加的趋势(kg60并不统计显著,但kg6000统计显著为负);而对外经济开放的初始程度以及其随时间变化的趋势同时影响经济增长(openk60与openk6000影响一负一正表明一个经济体对外经济开放程度越来越高会有利于其经济增长,但与此同时,各个国家之间贸易往来和经济联系频繁更为密切对各国经济是否趋同的影响取决于发展中国家(或后发国家)在这个过程中是否能够保持与发达国家受益相当的程度,而后者则与发展中国家(或后发国家)的对外经济开放程度的起点水平密切相关。

综合表2回归结果第3-6列的数据,人口健康水平以及其增长速度均对经济增长存在统计显著的影响,并且是影响经济增长比较稳健一致的因素。

3.4 健康指标内生性问题以及工具变量法估计结果

如引言中已经指出的,健康状况与经济增长之间存在互相影响的传导机制,一方面健康状况的改善可以通过影响物质资本或人力资本积累来影响经济增长,但与此同时经济增长过程中人民生活水平的提高以及公共医疗卫生资源投入的增加对居民健康状况也会产生很大的影响。因此本节将利用工具变量法对预期寿命的初始水平以及增长速度的内生性问题所引起的估计偏误进行修正和讨论。

由于本文所采用的数据为截面数据,因此选择既与健康指标相关又与经济增长相关性比较低的环境变量作为预期寿命的初始水平以及增长速度的工具变量。与Lorentzen等[16]类似,我们所使用的17个工具变量可以分为以下三类(数据均来自于Gallup等[29]):①地理区域特征:领土中心区域经度(cen_lon)与纬度(cen_lat),以及领土平均超过海平面的高度(elev),以及到最近海岸线(distc)或内陆运河(distr)的平均距离;②气候特征:11个Koeppen-Geiger气候区域变量,分别衡量一个国家或地区其处于某个Koeppen-Geiger气候区域的领土面积(在原始数据中,一共有12个Koeppen-Geiger气候区域变量,分别为:热带雨林气候(kg_a_af)、热带雨林季风性气候(kg_a_am)、热带草原气候(kg_a_aw)、草原性气候(kg_a_bs)、沙漠(kg_a_bw)、湿润性海洋气候(kg_a_cf)、夏季干旱湿润性气候(kg_a_cs)、冬季干旱湿润性气候(kg_a_cw)、冬季干旱雪林气候区(kg_a_dw)、冬季潮湿雪林气候区(kg_a_df)、高原性气候(kg_a_h)和苔原极地气候(kg_a_e)。但由于这12个变量相加之和为1,为了避免完全共线性,仅采用其中的11个气候区域变量(忽略kg_a_af));③疟疾生态性指标:1946,1966,1982以及1994年疟疾流行区域面积占国土面积比重的平均值(MEindex)。理论上而言,一个国家或地区疟疾流行程度不仅与该地区的生态环境因素相关,人类活动在其中也会产生非常重要的影响,因此我们应该选取1960年以前年份的疟疾流行程度指标,以满足外生性要求,但由于我们只有1946年的疟疾发病范围和严重程度的数据,为避免“1946”这一年份的特殊性所带来的估计偏误,我们采用不同年份的平均值。事实上,使用“1946年疟疾发病区域占领土面积的比重”这一变量而非本文所采用的“平均值”这一变量的估计结果与本文所给出的结果非常类似。

使用工具变量的估计结果见表3,表3同时给出了工具变量法第一阶段回归的相对应的Shea R2值,以及过度识别性检验的Hansen-J检验结果(注意Hansen-J检验结果在存在异方差性时依然一致可靠,但该检验有效的前提是我们所采用的工具变量至少有两个以上的工具变量为有效的工具变量)。Shea R2值[30]以及Hansen-J检验结果(除了第2列结果没有通过工具变量联合外生性假设检验之外)表明所采用的工具变量的确能够比较好地解决预期寿命初始水平及其增长速度的内生性问题。

表3的第1列结果与表1的第3列结果相对应,在Nelson-Phelps的分析框架下考察初始预期寿命水平对经济增长的影响,我们发现工具变量估计更加强化了OLS的估计结果:1960年时人口预期寿命增加1%,将使得1960-2000年间人均实际GDP年均增长率增加约7.8个百分点。这一趋势均表现在表3的第2-6列结果中:第2和3列分别与表1的第5和6列,第4和5列分别与表2的第1和2列,以及第6列与表2的第6列结果相比,工具变量的估计结果与OLS的估计结果基本一致:同时考虑预期寿命的初始水平和增长速度均对经济增长存在非常统计显著的影响,因而不论是在 Nelson-Phelps还是在Lucas的分析框架下,单纯考虑预期寿命的其中一个维度都会低估预期寿命对经济增长的实际影响。尽管AHM模型在综合考察预期寿命对经济增长的影响方面做出了很大的贡献,但本文的分析结果表明,AHM模型从预期寿命的角度出发但仅仅考虑预期寿命对经济增长的影响的遗漏变量问题也不容小视。实际上,借鉴Barro[17]的分析框架,考虑其它影响经济增长的因素(尤其是初始人力资本水平的另外一个维度:人口平均受教育程度等)可以在更为一般的分析框架下强化AHM模型的结论。

表3 健康对经济增长影响:工具变量法Tab.3 Effects of health on economic growth:IV method

4 结论

在本文中,借鉴 Barro[17]和 Aghion 等[3]的分析框架重新考察了人力资本(包括健康状况和受教育程度两个维度)对经济增长的影响。利用1960-2000年间的跨国数据,我们发现初始人口预期寿命水平和人口预期寿命增长速度都对经济增长存在统计显著的正向影响,并且在引入初始受教育程度等控制变量之后,这两个因素对经济增长的正向影响效应反而变得更为显著(与此同时,初始受教育程度这一重要变量本身也对经济增长产生了统计显著的正向影响),从而发现人口健康状况不仅影响经济增长,并且是其中非常稳健一致的影响因素。进一步的分析结果表明,由于初始受教育程度比较高的国家往往初始人口预期寿命水平也比较高,因此本文的结论能够对Acemoglu与Johnson[12]的实证结论“人口预期寿命增长速度比较快的国家并不必然伴随着比较高的经济增长速度”给出更为令人信服的解释:这是因为在本文的回归结果中,初始人口预期寿命、人口预期寿命增长速度以及初始受教育程度都对经济增长存在正向影响,与此同时在控制这些因素之后,世界各国经济增长存在非常强的趋同现象。但实际上,人口预期寿命增长速度比较快的国家往往也是初始人口预期寿命并且初始人口受教育程度也比较低的国家,从而抵消了其人口预期寿命迅速提高对经济增长的正向影响效果,进而模糊了实际经济增长的趋同效应。因而,在此基础上,也间接验证了Barro[17]“初始人力资本水平对经济增长趋同效应非常重要”的结论。

此外,分析结果表明(尽管限于篇幅我们没有深入展开),引入初始受教育程度等控制变量之后,可以很好地解决AHM模型估计结果对1960-2000年间经济增长率的解释力度超过100%的问题,但我们的结论仍然指出这些变量对经济增长的解释力度非常高,从而侧面验证了模型的可信性程度,并且我们的实证模型对经济增长和经济趋同现象的影响因素给出了更为丰富的实证支持。

由于文献中指出健康状况与经济增长之间存在相互影响的传导机制,因此本文综合使用了普通最小二乘法(OLS)以及工具变量法(IV),并对这两个方法的估计结果进行比较,发现OLS和IV都给出了基本一致的结论,甚至在用IV解决预期寿命(包括初始水平和增长速度)的内生性问题之后更加强化了上述讨论的结论。

基于此认为,一个国家或地区增加健康投入以改善其居民健康状况将显得非常重要,即使不讨论居民的健康水平能够作为一个国家或地区人民福利水平的间接反映,健康投入不仅仅是一种人力资本投资,它同时也是个人生活中所必需的一种服务型消费[31-32]。单从本文的结论(以及其他学者的研究结果[3-4,7-9,14,16,33])而言,健康对经济增长持续而显著的影响也值得引起各国政府和居民对健康投资的高度关注。

值得一提的是,在本文中我们主要考察健康状况对经济增长的最终影响,并没有细致展开健康状况对经济增长的影响机制的讨论,如引言中已经提及的,健康状况可以通过影响教育投资、劳动力投入、生育率水平以及物质资本积累等多个因素从而影响经济增长,因此,对此进行深入研究也可以成为未来的研究方向之一。

References)

[1]Drèze J,Sen A.Hunger and Public Action[M].New York:Oxford University Press,USA,1989.

[2]Bloom D,Canning D.The Health and Wealth of Nations[J].Science(Washington),2000,287(5456):1207-1209.

[3]Aghion P,Howitt P,Murtin F.The Relationship between Health and Growth:When Lucas Meets Nelson-Phelps[R].National Bureau of Economic Research working paper 15813,March,2010.

[4]Howitt P.“Health,Human Capital and Economic Growth:A Shumpterian Perspective”In Health and Economic Growth:Findings and Policy Implications,edited by Guillem Lopez-Casasnovas,Berta Rivera and Luis Currais[M].Cambridge,MA:MIT Press,2005:19-40.

[5]Miguel E,Kremer M.Worms:Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities[J].Econometrica,2004,72(1):159-217.

[6]Jayachandran S,Lleras-Muney A.Longevity and Human Capital Investments:Evidence from Maternal Mortality Declines in Sri Lanka[J].Quarterly Journal of Economics,2009,124(1):349 -397.

[7]Zhang J,Zhang J,Lee R.Rising Longevity,Education,Savings and Growth[J].Journal of Development Economics,2003,70(1):83-102.

[8]Galor O. TheDemographicTransition and theEmergenceof Sustained Economic Growth[J].Journal of the European Economic Association,2005,3(2-3):494-504.

[9]Weil D.Accounting for the Effect of Health on Economic Growth[J].The Quarterly Journal of Economics,2007,122(3):1265 -1306.

[10]Mankiw G,Romer D,Weil D.A Contribution to the Empirics of Economic Growth [J].The Quarterly Journal of Economics,1992,107(2):407-437.

[11]Lucas R.On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3 -42.

[12]Acemoglu D,Johnson S.Disease and Development:The Effect of Life Expectancy on Economic Growth[J].Journal of Political Economy,2007,115(6):925 -985.

[13]Nelson R, PhelpsE. Investmentin Humans, Technological Diffusion and Economic Growth[J].The American Economic Review,1966,56(1/2):69-75.

[14]Cervellati M,Sunde U.Life Expectancy and Economic Growth:The Role of the Demographic Transition[R].IZA Discussion Paper No.4160,2009.

[15]Krueger A,Lindahl M.Education for Growth:Why and For Whom?[J].Journal of Economic Literature,2001,39(4):1101 -1136.

[16]Lorentzen P,McMillan J,Wacziarg R.Death and development[J].Journal of Economic Growth,2008,13(2):81 -124.

[17]Barro R.Economic Growth in a Cross Section of Countries[J].The Quarterly Journal of Economics,1991,106(2):407 -443.

[18]Heston A R,Summers,Aten B.Penn World Table Version 6.3,Center for International Comparisons of Production[R].Income and Prices at the University of Pennsylvania,2009.

[19]Barro R,Sala-i-Martin X.Economic Growth[R].New York:McGraw Hill,1995.

[20]Alesina A,Spolaore E,Wacziarg R.Economic Integration and Political Disintegration[R].The American Economic Review,2000,90(5),1276-1296.

[21]张立光,郭妍.我国贸易开放度与经济增长关系的实证研究[J].财经研究,2004,(3):113 - 121.[Zhang Liguang,Guo Yan.An Empirical Study on the Relation between Opening Degree of Trade and Economic Growth in China[J].The Study of Finance and Economics,2004,(3):113 -121.]

[22]World Bank. World Development Indicators 2004 [R].Washington,DC:World Bank.

[23]Barro R, Lee J. InternationalComparisons ofEducational Attainment[J].Journal of Monetary Economics,1993,32(3):363-394.

[24]Freedom House.Freedom in the World 2009 [EB/OL].http://www.freedomhouse.org/.

[25]Huber P.The Behavior of Maximum Likelihood Estimates under Non-Standard Conditions[J].Proceeding of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability,1967,(1):221-233.

[26]White H.A Heteroskedastic-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test of Heteroskedasticity[J].Econometrica,1980,48:817-838.

[27]MacKinnon J, WhiteH. Some Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties[J].Journal of Econometrics,1985,29:53 -57.

[28]Long J,Ervin L.Using Heteroscedasticity Consistent Standard Errors in the Linear Regression Model[J].The American Statistician,2000,54:217-224.

[29]Gallup J,Mellinger A,Sachs J.Geography Datasets[EB/OL].[2008 - 03 - 01]http://www.cid.harvard.edu/ciddata/geographydata.htm.

[30]Shea,J.Instrument Relevance in Multivariate Linear Models:A Simple Measure[J].Review of Economics and Statistics,1997,49(2):348-352.

[31]杨建芳,龚六堂,张庆华.人力资本形成及其对经济增长的影响:一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验[J].管理世界,2006,(5):10 -18.[Yang Jianfang,Gong Liutang,Zhang Qinghua.Human Capital Formation and Its Effects on Economic Growth[J].Management World,2006,(5):10 -18.]

[32]王弟海,龚六堂,李宏毅.健康人力资本、健康投资和经济增长:以中国跨省数据为例[J],管理世界,2008,(3):27-39.[WangDihai,GongLiutang,Li Hongyi.Human Capital of Health,Investment in Health and Economic Growth:Empirical Study on Provincial Data in China[J].Management World,2008,(3):10 -18.]

[33]Ashraf Q,Lester A,Weil D.When Does Improving Health Raise GDP?[R].NBER Macroeconomics Annual,2009,23:157 -204.

International Research on Health and Economic Growth

ZHANG Qiong1,2

(1.School of Economics,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China;2.Asia-Pacific Research Center,Stanford University Stanford CA 94305,USA)

Existing literature related to effects of health on economic growth often consider health variable itself only,and this problem of missing variables by omitting other related factors could well cause doubts about their conclusions,or often only considers one aspect of health,either initial health level or health improvement rate,while these different dimensions of health both could well have effects on economic growth.Basied on these problems of missing variables,and in light of contributions by Nelson-Phelps,Lucas and Barro,this article extends a unified framework and uses international data to comprehensively estimate health effects on economic growth.It finds that a higher initial level and a higher rate of improvement in health both have significantly positive effects on economic growth,and omitting other initial factors or only considering level or improvement rate of health will underestimate health effects on growth.The convergence clubs could be well diminished when initial human capital is controlled(including both health and education levels).These above conclusions are consistent both with OLS and IV methods.

life expectancy;growth rate;relative convergence

F061.2

A

1002-2104(2012)04-0108-10

10.3969/j.issn.1002-2104.2012.04.019

2011-11-15

张琼,博士,讲师,主要研究方向为人口转型、健康与经济增长。

斯坦福大学研究基金(编号:POS DOC ID05646997);国家留学基金委留学基金(编号:[2009]3003)。

(编辑:李 琪)