旋翼/机身组合模型试验台技术改进及验证

2012-11-15袁红刚杨永东章贵川黄明其

袁红刚,杨永东,章贵川,黄明其

(中国空气动力研究与发展中心,四川 绵阳 621000)

0 引 言

为实现新型直升机旋翼模型大速度前飞试验、旋翼/机身组合模型风洞试验、以及旋翼/机身/尾桨组合模型风洞试验的能力,2006年4月,中国空气动力研究与发展中心(CARDC)成功研制了布局紧凑、支撑方式简洁的旋翼/机身组合模型试验台。试验台采用新型可转动减速器,配合长轴传动,使试验台的支撑部分具有较规则的外形,减小了支架干扰;同时,研制了满足要求的小体积、大功率的变频电机,并采用“动力电机外置”的总体布局方案,保证了试验台整体布局的优化;试验台的动力传动系统,不仅具有输出轴在额定功率下变迎角的功能,还降低了活动台架的质量,改善了试验台的动态特性,解决了直升机试验中“地面共振”的问题。与国外同等能力的试验台相比,该试验台明显地减小了体积,增强了台体变换迎角的灵活性、可操作性和安全性。

近年来,CARDC对试验台各系统进行了不断的完善和改进,成功完成了试验台标模系统研制,测量系统、旋翼操纵系统标定方法技术改进等工作,在此基础上,发展了高精度配平技术,建立了更为接近真实飞行状态的模拟试验方法,进一步提升了试验台的水平与能力,为中国直升机型号研制和课题研究建立了可靠的试验平台。改进后的试验台,已经在多期旋翼悬停及风洞试验中得到了应用,为型号研制中评估旋翼气动性能和全机布局气动特性提供了准确的试验数据,也为旋翼流场测量等课题研究奠定了基础。

1 技术改进内容

1.1 标模系统研制

为能够使旋翼/机身组合模型试验台在带负载运转情况下,验证考核各系统的性能,使试验台具有开展地面悬停及风洞试验的能力,同时,建立以BO-105旋翼模型为核心的试验台标模体系,用于校验试验台试验数据质量,认定试验数据的精准度,为试验数据的应用提供可靠依据。2009年11月,配套研制了一套4m直径的BO-105旋翼缩尺模型。

图1 BO-105旋翼模型示意图Fig.1 Sketch of BO-105rotor model

研制的旋翼标模系统包括桨叶模型、桨毂模型(含自动倾斜器)和专用配件等,如图1所示。其中桨叶模型由复合材料组成,主要采用玻璃钢和碳纤维(蒙皮)结构;桨毂模型采用无铰式构型,只保留变矩铰,摆振铰和挥舞铰的功能通过桨叶根部来实现。旋翼模型的主要参数如表1所示。

表1 BO-105旋翼模型参数表Table1 Parameters of BO-105rotor model

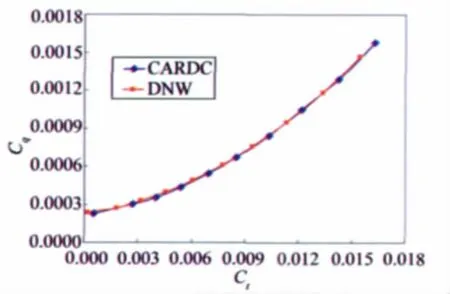

采用研制的BO-105旋翼模型,开展试验研究,获得了旋翼模型的性能数据,并与德国MBB公司设计制造的BO-105全动力相似模型的试验结果进行了对比。图2、3分别给出了悬停和前飞状态下的性能对比曲线,从图中可以看出,两幅旋翼模型的试验结果基本吻合,说明研制的模型符合技术指标要求,可作为试验台各系统验证的标准模型。

图2 悬停性能对比曲线Fig.2 Comparison of hover performance

1.2 测量系统改进

测量系统由旋翼天平和扭矩天平等组成。旋翼天平为六分量框式应变天平,使用力传感器作为测量元,由七个传感器单元的信号组合出六个分量,试验时,旋翼天平安装在机身模型内部,为满足不同尺寸直升机机身模型的试验要求,重新研制了小尺寸的旋翼天平。

图3 前飞性能对比曲线Fig.3 Comparison of forward flight performance

试验台原旋翼天平的外形尺寸为1030mm×360mm×330mm(长×宽×高),扭矩天平安装其内部,如图4所示,新研制的旋翼天平通过优化内部结构,使扭矩天平安装置于外部,整体布局合理,其外形尺寸仅为682mm×320mm×160mm(长×宽×高),如图5所示。新旋翼天平采用高精度进口力传感器,保证了测量精度,同时,能够与试验台现有的轴承座、旋翼轴、扭矩天平等组件配装,可以满足不同直升机旋翼机身组合模型风洞试验的要求。改进后的测量系统具有结构紧凑、体积小、刚度大、试验运行平稳、动态特性良好的特点,天平的精准度均优于0.3%。天平载荷范围及静校精准度如表2所示。

图4 改进前的测量系统组件图Fig.4 Photo of measure system discreteness before improving techniques

图5 改进后的测量系统组件图Fig.5 Photo of measure system discreteness after improving techniques

表2 旋翼天平载荷范围及静校精准度Table2 Results of rotor balance static calibration

1.3 旋翼操纵控制系统改进

试验台旋翼操纵系统模拟的是真实直升机的操纵系统,它通过全周期变距的操纵方式改变旋翼的姿态,不同之处在于使用3个作动筒替代真实直升机的机械式或者电液式的推拉杆机构,如图6所示。

图6 直升机旋翼操纵系统Fig.6 Helicopter rotor operation system

旋翼模型的操纵角θ:(θ0.7θSθC)和作动筒位移长度(Act:(Act1Act2Act3)之间可以近似为线性关系,转换公式通常可表示为矩阵形式:

其中,Mp称作正矩阵,Mn称作逆矩阵,皆为3×3矩阵,且互逆。但在实际使用中,作动筒的零位并不能刚好就对应着操纵角的0°,所以这个公式还应该加入一个截距C:(C1C2C3),这个值就是操纵角都为零度时作动筒的位移值。转换公式也就变为:

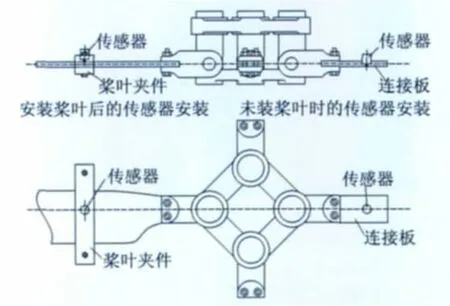

对如何获得作动筒位移与旋翼操纵角的转换公式,试验台原先采用现场标定的方法,即在模型安装完毕之后,在现场通过标定获得一系列桨距角与作动筒位移的对应关系,联立求解超定方程组,获得最小二乘意义下的解来作为转换公式。这种方法存在数据精度较差、工作量大的弊端,而且,以作动筒位移为自变量测量相应的方位角,使可用范围内的有效点偏少,不利于标定精度的提高。另外,桨距角的测量仅限于4个特定方位,方位角数据偏少,操纵角的计算结果误差较大。为解决以上问题,建立了一套自动标定方法,对测量工具和方法进行了改进,即使用倾角传感器替代倾斜仪,由自动化测量替代人手操作,用低速旋转动态标定替代静态标定,大大提高了旋翼操纵系统标定工作的测量精度和工作效率,从而提高了标定的准度,使之达到与控制系统精度相当的水平。自动标定时,倾角传感器连接件安装在桨叶连接处,传感器半埋式安装在其上,安装桨叶后的校验工作,在静止状态进行,使用夹件固定在桨叶上,安装方式如图7所示。

图7 倾角传感器在安装桨叶前后的连接示意图Fig.7 Sketch of obliquity sensor fore-and-aft fixing blades

自动标定是旋转状态下的动态标定,方位角的定位由编码器的脉冲来确定,比人工旋转更为精确,而且可以测量更多的方位,进一步提高了计算操纵角的精确度。标定引入了人工神经网络控制系统,以操纵角作为自变量,自动控制作动筒运动到相应的状态后进行测量计算,可以把标定的数据点都集中在可用范围内,大大增加了标定的数据点,可以获得更为精确的标定结果。测量完成后,计算工作将在标定系统的控制计算机中自动进行,计算结果可立即运用到操纵系统中进行校验和修正,直至获得符合精度要求的结果,整个工作可以做到高度的自动化,效率的提高非常显著。

2 试验验证

应用改进后的旋翼/机身组合模型试验台,在8m×6m风洞中已成功完成了多期直升机旋翼模型试验,获得了高精度的试验数据。

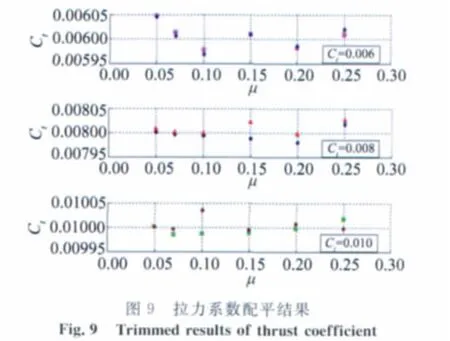

图8为利用新研制BO-105旋翼模型,开展风洞试验的照片。图9给出了不同前进比下,拉力系数分别为0.006、0.008、0.010时所有试验状态下的配平结果。可以看出配平精度均优于0.5%,达到了很高水平。图10、11分别给出了所有试验点的桨毂滚转力矩、俯仰力矩的配平结果。可以看出滚转力矩L的配平值控制在±10Nm以内,俯仰力矩M的配平值控制在±12Nm以内,达到了较高的水平,满足了试验的要求。

3 结束语

图11 桨毂俯仰力矩配平结果Fig.11 Trimmed results of hub pitch moment

旋翼/机身组合模型试验台配套的BO-105旋翼标模体系,建立了试验台系统和数据质量的校验依据;研制的结构紧凑、测量精准度更高的旋翼天平,满足了不同直升机旋翼/机身组合模型风洞试验的要求;研究开发的自动化程度更高、操纵精准度更高的旋翼操纵系统自动标定装置,实现了对旋翼模型的远程精确实时控制。技术改进的成功,使试验台的能力和水平得到了进一步的完善和提升。经过多期试验验证,该试验台技术先进、性能指标优良,安全稳定性好,试验数据精准度高,提高了中国直升机风洞试验水平。

[1] 杨永东,袁红刚,黄明其,等.CARDC的直升机气动力试验研究新进展[C].第二十二届全国直升机年会学术论文集,2006.

[2] 袁红刚,杨永东,黄明其.Ф4m旋翼机身组合模型试验台及应用[C].第二十二届全国直升机年会学术论文集,2006.

[3] 袁红刚,李进学,杨永东,等.悬停状态下旋翼尾迹测量试验研究[J].空气动力学学报,2010,28(3):306-309.

[4] 袁红刚,李进学,杨永东,等.前飞状态旋翼尾迹测量试验研究[J].实验流体力学,2010,24(4):29-32.

[5] 袁红刚,王天虹,黄明其.带180kW动力摆动换向减速器研制[C].第二十三届全国直升机年会学术论文集,2007.

[6] 孙正荣.Bo-105旋翼模型第二期8m×6m风洞对比试验[C].第九届全国直升机年会学术论文集,1993.

[7] 杨永东,袁红刚.BO-105直升机模型风洞试验结果比较[C].第十四届全国直升机年会学术论文集,1998.

[8] 章贵川,吴志刚,许冰.直升机试验台旋翼操纵系统现场标定技术研究[C].第二十六届全国直升机年会学术论文集,2010.