绣像本与词话本《金瓶梅》回目名称比较谈

2012-11-13董定一

董定一

(南开大学 文学院, 天津 300071)

【文学】

绣像本与词话本《金瓶梅》回目名称比较谈

董定一

(南开大学 文学院, 天津 300071)

绣像本与词话本《金瓶梅》文本有着不尽相同的情节设置与思想内涵,这种不同直观地反映在两大版本各不相类的回目之中,其回目所体现的小说人物形象、小说叙事角度及作者的叙事观点与审美旨趣皆大相径庭。这一问题值得深入探究。此外,借助数字为回目做标记的方法对这些回目的异同频度进行数理分析,也可以使读者更便宜地体察其相异情况和原因,从而在对《金瓶梅》的两大版本进行分析的时候,作出更为明晰的判断。

金瓶梅;词话本;绣像本;回目

作为中国古代小说史上声名远播的怪才奇书,《金瓶梅》自它诞生之日起就饱受非议,公案频频,仅作者就有王世贞说、屠隆说、贾三近说等五花八门的意见;同样,《金瓶梅》的版本问题同样是众说纷纭。自从《金瓶梅》词话本于20世纪初被发现以来,词话本与自明末流传至今的绣像本在流传刻印上孰先孰后,两本之间到底存在着何等亲缘关系等版本问题就成为了20世纪论者争论探讨的焦点,他们各执一端,曲为之说,对其进行了许多不厌其烦的考证和索隐,进而对这个问题的答案以或断言或揣测的形式提出自己的观点,这种讨论自有学术上的价值。然而从另一方面来看,与文本外的钩索寻证相比,对两大版本文本内故事所蕴含的艺术价值的比较讨论却始终没有充分展开:很少有人能够真正地走入《金瓶梅》的故事之中,从文学赏析的角度对文本中所反映的大千世界进行艺术阐释。正如中华书局《金瓶梅会评会校本》前言中所言:“人们往往把目光散落在浩繁的明代史料之中,去探幽寻秘,却常常对《金瓶梅》的本身关注不够,研究不足”[1]1,两大版本在情节构成、艺术特色等方面的比较研究工作尚待开展。本文即对《金瓶梅》词话本和绣像本两大版本系统中的回目进行比较分析,以图管窥蠡测曲径探幽,从宏观角度来获取一些关于二者文本架构、艺术手法及写作风格的客观印象,进而比较两大版本在思想内容上的优劣高下。

一、词话本《金瓶梅》与绣像本《金瓶梅》回目的异同统计

“中国古典小说的回目,从原始的标题到不工整不对偶的回目再到工整、对偶,这中间是要经历一个演变过程的。”[2]88《金瓶梅》绣像本与词话本孰先孰后的问题至今虽未有定论,但前者远较后者精致工整却是事实。因此,我们可以说绣像本是对词话本的艺术升华。而在这一羽化成蝶的过程之中,回目无疑是小说完成这一变化时为外界所最先看到的第一双艳丽的翅膀。

事实上,《金瓶梅》很有可能是一部经历了由明至清的一番由繁到简、由鄙俚到文雅、由拖沓到简约的演变才逐渐成熟起来的作品。作品形式上的这种由拟话本到典型章回小说的转变,“在回目上,无意间给我们留下了时间的痕迹”[2]88。同时,这种回目转变也是词话本和绣像本在题旨立意、细节结构、行文风格上的种种差异在宏观整体上的投射。分析这些差异对于了解这两本书的艺术特点以及因此而展现的布局谋篇上的各种微妙的差别,是不无裨益的。

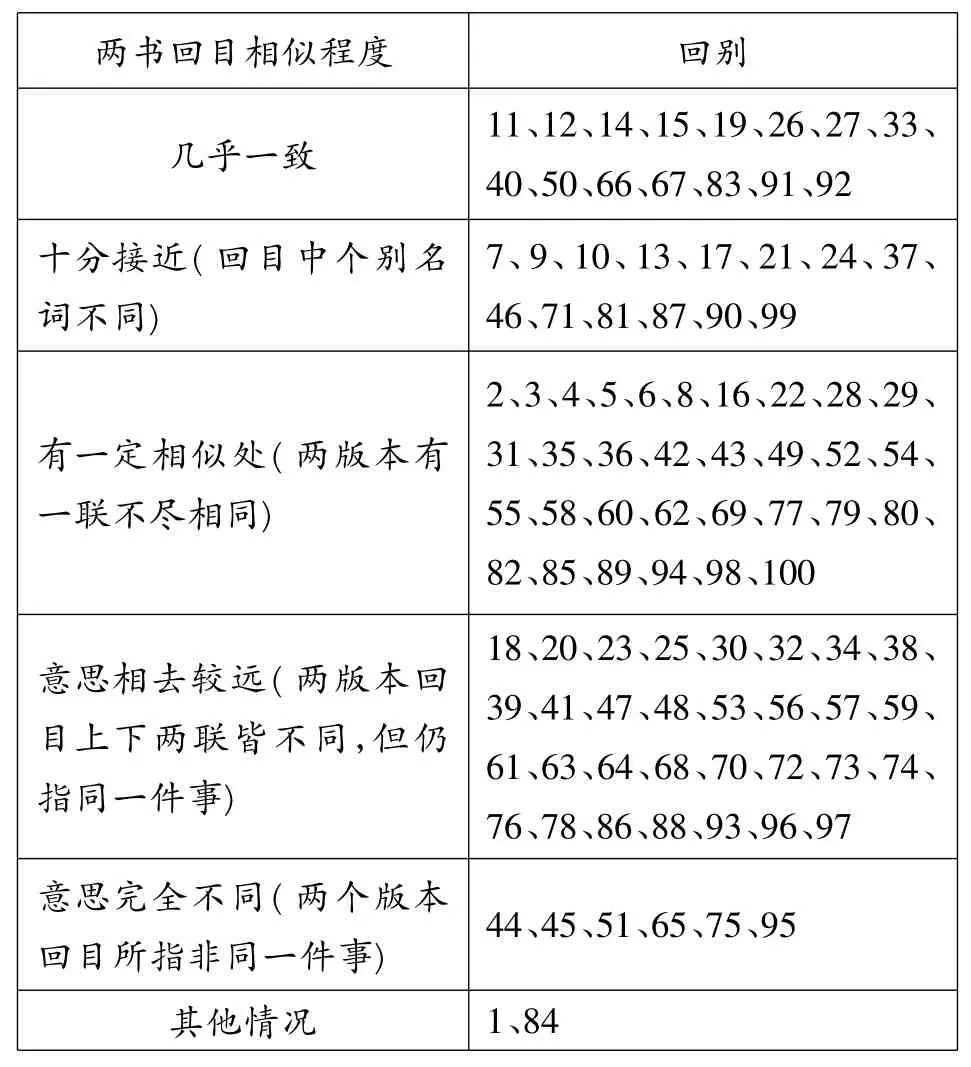

绣像本与词话本回目的异同情况十分复杂,现将笔者的统计结果列于表1(不同版本回目中所载人物名字有少量简写错讹之处,如将“宋蕙莲”简写为“蕙莲”,又将“来旺”写作“来旺儿”。这些异动并不影响回目本身的含义,我们对此不再刻意区分。本文回目以朱星先生在金瓶梅考证中所列明万历本回目与明崇祯本回目为准,参照中华书局2000年版金瓶梅词话及台北天一出版社影印日本内阁文库本新刻绣像批评金瓶梅所载回目):

表1 《金瓶梅》绣像本与词话本回目相似程度对比

由此可见,《金瓶梅》的绣像本与词话本的回目异同可谓多种多样。两个本子回目完全一致的仅有15回,不到全书的五分之一;而虽有相似之处然因作者选词角度和用词态度上的不同导致两本分歧比较大甚至相去甚远的回目则数量极大。如果再算上两书中所叙事情完全不同的回目,两个版本中有明显差异的回目数量超过全部回目数的70%,这是一个不能不引起我们注意的数字。当然,还有一种情况,词话本中出现了被后来的绣像本删去的冗余情节,而这一情节反映到其回目之中(即第一回武松打虎和第八十四回宋江义释吴月娘的情节),另当别论。

二、词话本《金瓶梅》和绣像本《金瓶梅》回目本身的区别

即使我们暂时将回目所牵涉的回间事件抛到一边,单纯从回目本身来加以浅尝辄止的探究,无论是从工整程度和对偶准确度上,还是从其所反映的以咬文嚼字为美的花巧和以遣词造句为能的意趣上来看,绣像本的回目都是远胜于词话本的。这固然有着时代背景等客观方面的原因,但作者本人的才力、喜好、性格等主观方面的因素同样不容忽视。两个版本中回目的整洁程度可谓回目这一迷你文本世界中的核心元素,其间的差异也体现了作者创作上的欣赏趣味和道德取向上的差异。

词话本许多回目错杂不工浑朴愚拙,甚至于上下回目字数也不相等。在统共的百回金瓶梅中,属于这种情况的回目就多达十余回,占到全书的十分之一强,而且全无对偶缺乏照应。如第四十九回回目“西门庆迎请宋巡按 永福饯行遇胡僧”敷衍成题,俗陋不堪,平白如家常对话之语。而绣像本在回目的骈偶对仗上就远胜于词话本,对仗工整典雅了很多,也没有类似词话本的参差纷乱的情况出现。如上面所举的例子,绣像本即在此作“请巡按屈体求荣 遇胡僧现身施药”,上下回目就远比词话本严谨整齐。如果我们单以上下回目的词性、句法、字数等这些对仗的最基本标准来衡量两大版本的回目的话,词话本有近一半的回目将不得不被摒除在外,而对于绣像本而言,如果不考虑诸如“潘金莲打狗伤人孟玉楼周贫磨镜”(第五十八回)、“西门庆两番庆寿旦 苗员外一诺送歌童”(第五十五回)这样的以同一词性的不同类型词相对的小失误,绝大多数对仗还是比较工整妥帖的。

即便是在两个本子那些相去不远的回目里,绣像本与词话本相比也往往有化腐朽为神奇之妙。如第七回的上半回,词话本作“薛嫂儿说娶孟玉楼”,归纳尚显工稳,然与绣像本同回回目“薛媒婆说娶孟三儿”相比,却是高低立见。将“薛嫂儿”这个代表平常市井妇女的名字换作“薛媒婆”这个代表职业的专有名词,无形之中凸显了薛嫂儿说媒拉纤的身份,以暗笔点出了善以欺哄瞒骗为能事的三姑六婆以圈套蒙蔽孟玉楼聘嫁西门庆的罪恶勾当,却又引而不发含而不露,不作大书特书:绣像本以含蓄朦胧为美的写作特点,在对回目的一个小小名词的处理上就得到了体现。同时,将“孟三儿”这个玉楼的本名放到回目中,也更符合玉楼在此回的身份。须知玉楼这个名字是在和西门庆成亲之后方得到的“号”,说娶之时就用在回目之中似嫌仓促(这正如《红楼梦》中的大观园在元妃省亲前的回目里以“会芳园”相称方妥一样,因“大观园”本为元妃省亲时所题)。另外,“孟三儿”这一名字与回目下半回的“杨姑娘气骂张四舅”中的“四舅”这两处人名也两两相对,似更精准。类似的情况还有很多,不再赘言。

显然,绣像本回目的工整性与美观性是毋庸置疑的。然而,工整不代表整洁,美观亦不能代表文雅。很多论者都注意到,“绣像本的回目虽然往往比词话本工整,但是也往往更色情”[3]182。在绣像本作者笔下,故事情节中是否应当有情色描写抑或情色描写是否应该存有可遵循的“度”皆不是衡量作品得失成败的标准。作者这种直白坦露的自然主义的创作思想也充分反映在回目拟定上。在绣像本回目中,充斥着诸如“露阳”(第五十九回)、“烧阴户”(第六十一回)、“茎露”(第七十八回)等令人瞠目结舌的禁语秽言。这固然有欲借此类充满诱惑性质的词汇招徕当时读者之意,但恐怕也是作者创作时主观上的指导思想和作品写作时客观上的结构需要相互之间的矛盾的体现。单从回目本身而言,绣像本在通过修饰而极力维护并保障作品外在的结构美和整体美的同时,又极力突出并彰显了其中与传统审美观念背道而驰的情色元素。对于这种叙事艺术上看似悖谬的写作编排倾向,恐怕我们仍然要老调重弹,回到对《金瓶梅》的写作风格的研究这一老路旧径上方可获得合乎逻辑的解释。尽管《金瓶梅》创作风格上的现实主义的批判倾向一次又一次地被论者所提及并强调,但是正如杨义先生在《中国古典小说史论》一书中所言,《金瓶梅》中所描绘的事情“似乎是在走路时无意碰上的,带有生活本身常见的偶然和琐碎”;然而却正是这些似乎两不关联的是是非非“以一种似乎没有操纵的操纵,推进事件的发展”[4]389。这种以偶然显必然,寓传奇于平淡之中的自然主义创作技巧,正是《金瓶梅》这部作品的神魂精髓之所在。因此,我们不妨这样说:绣像本的改定者(作者)是一个以反映生活中的琐事细物等所谓“原生态”的意象景致为创作上的终极美学追求的人,在他的眼中,生活中的一切细节都可以而且应当成为小说的重要组成部分,正如宋代梅尧臣因“古未有诗”而大量地将各式各样的意象引入其诗歌中一样。《中国文学史》给予梅尧臣的评价是:“尝试有时不很成功……凡庸丑陋,缺乏情韵,但这是他作为一位尝试者难免要付出的代价。梅诗中更多的作品则成功地实现了题材的开拓,把日常生活中的琐屑小事写得饶有兴味。”[5]56《金瓶梅》又何尝不是如此呢?在作者身份尚不清楚的情况下,我们恐不能断言作者一定是怀着艳羡而不是坦然的心理来进行创作的。情节内容既是如此,其回目拟定自也不必多言。显然,在绣像本作者拟定回目的时候,其对情色意象与所谓的正规叙事所用意象一视同仁,而二者在回首标示上所发挥的作用亦是不分伯仲的。

三、词话本《金瓶梅》和绣像本《金瓶梅》回目叙事人物、叙事角度的区别

读者在阅读《金瓶梅》的两大版本的时候,往往会产生这样一种思想上的认识:绣像本与词话本这两大版本的千差万别,更大程度上反映在作品的叙事文本本身而不是回目之中。事实上,这是一种阅读习惯所造成的心理错觉。对于包括某些研究者在内的现代读者来说,他们在阅读古典小说的时候往往会跳过以骈四俪六的文言所写就的略显古奥的回目,直接切入到包含有完整的艺术世界的文本本身中去,而回目所起的作用只是搜索页数和结构定位而已。这种先入为主的阅读理念造成了对于回目这一小巧玲珑的文字世界的认识上的缺失。但事实上,回目自有其不可或缺的价值。

我们如果把一部章回小说的每一回都比作一间与读者隔绝的密室,那么,对于未曾读过这部小说的读者来说,回目就是开在这间密室的墙壁之上以满足他们对其中所在的曲折幽深的世间万象之好奇的一扇小窗。这扇窗子对外联通读者一双双渴望百般的眼睛,对内联通作者一颗颗深邃万种的心灵。它的材质、朝向、高低、角度等建构特征,既是窥视者接近座座鳞次栉比的艺术楼阁时首先要接触并体验的目标,又是建设者构筑间间鬼斧神工的文学亭台时马上要面对并完成的难题。如何向众看官开设出一扇最为妥帖合适的窗户,也就成了摆在作者面前并要求其必须以一丝不苟的态度加以解决的一大障碍。如果我们以“选取叙事人物”和“选择叙事角度”是否切中肯綮为标准来对比《金瓶梅》的两大版本的回目时,就会发现胜出的仍然是绣像本。

1.绣像本与词话本在回目中所选取的出场人物不同。

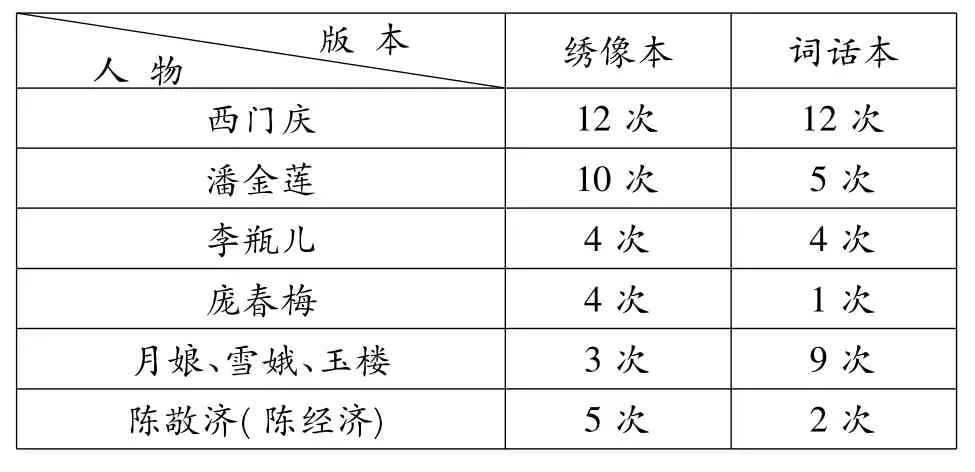

表2 《金瓶梅》中主要人物在绣像本与词话本回目中出现次数

显然,在《金瓶梅》回目中,回目里的动作施事者是其所着力描绘的中心人物抑或主要对象。我们对两个版本中主要人物在“意思相去较远”的31个回目里的出现次数加以统计可得表2。

根据图表中所列出的数据,我们可以直观的得出以下几点结论:

其一,西门庆作为《金瓶梅》中全力塑造的中心人物,无论在绣像本还是词话本里,他都是不可质疑的主角,是作者布局谋篇的核心所在。“西门庆”这个名字作为一号主人公的代称,频繁地在回目中出现,说明作者在创作时对用笔的详略是有着一番煞费苦心的思考的,对于全书中至关重要的人物往往要在笔墨上有所侧重,而这种善抓重点的创作思想就鲜明地体现在回目的拟定上。同时,我们亦应该注意到,作为唯一得到过西门庆些许真情抚慰的女人且一向被西门庆认为是心目中正妻的瓶儿虽然在两个版本的回目中都只出现了四次,却占有很重要的地位。须知《金瓶梅》故事发展的一条重要线索就是瓶儿与金莲因瓶儿之子官哥而生出的矛盾斗争:二人争宠斗气,终究心狠善嫉的金莲设计令瓶儿母子怀疾而死。而在两大版本包含瓶儿的回目中,提到瓶儿之时,往往或令她与其子同时出现相互映衬,如词话本第五十三回回目“吴月娘承欢求子息 李瓶儿酬愿保儿童”;或渲染她因失子之痛所引发的病榻缠绵,如绣像本第六十一回回目“西门庆乘醉烧阴户 李瓶儿带病宴重阳”。由此可见,瓶儿在两大版本作者心中的地位似轻实重非同小可。若再考虑到瓶儿与西门庆之间的不寻常的感情纠葛,也许我们可以这样说:突出瓶儿,同样也就是用旁见侧出的笔法突出西门庆。

其二,潘金莲、庞春梅、陈敬济三人的形象在绣像本回目中被强化。若如目前通行的观点所言,绣像本是经词话本删简改造而来的话,那么,这里的变化一定是绣像本的改定者有意而为之。词话本行文鄙俚繁冗,其回目拟定摇笔即来,信手就拈出两个人物强做回目上下联。这种以漫不经心的油滑浮滥的态度拟定回目的作法对于作品的美感造成了极大的损害:词话本回目中出现人物繁多,许多在所在回目的故事里处于配角甚至龙套地位的人物都堂而皇之地登上了回目(如第七十三回回目“郁大姐夜唱闹五更”,第七十四回回目“宋御史索求八仙鼎”)。这种作法主观上使故事结构的外观更加杂乱纷繁、漫无头绪,客观上令读者阅读重点不知不觉间被歧化,在寻找叙事线索时走冤枉路;更重要的是,主要人物的存在价值和行为意义湮没于这些妄下定语的文字之中,作者一以贯之的文气被人为地冲淡了。《金瓶梅》中的“金”潘金莲是仅次于西门庆的二号人物,然而在词话本符合如上限定的31回回目中,她仅以施事者身份出现五次,在故事的大框架里未免有形象单薄之憾。绣像本作者敏锐地注意到了这一点,他修改回目,去掉回目中一些属于次要角色的人物名称而以金莲代之(如第三十二回回目“应伯爵打诨随时”被改为“潘金莲怀嫉惊儿”,前举例子“宋御史索求八仙鼎”被改为“潘金莲香腮偎玉”),从而有效地通过回目这一宏观构架上的标尺给予了金莲这一角色更加精准宽广的量度。

其三,春梅与敬济这两个与金莲关系最为密切的角色在绣像本回目中同样得到了更多的关注。第七十九回西门庆贪色丧命之后,《金瓶梅》这部大戏所在舞台之上的灯光逐渐聚焦到春梅和敬济身上,作为《金瓶梅》中西门庆所在世界由盛转衰的见证者和经历人,两人的重要性并不亚于西门庆。然而,在绣像本与词话本名同实异的表1所列31回的回目之中,两个人却是被词话本回目拟定者轻描淡写一带而过的角色,总共只在这些回目里出场3次,与回目中对西门庆的反复强调相比未免有些失衡。这个问题同样被绣像本改定者注意到了。在绣像本的相应回目里,两人统共的出场次数达到了9次。这种情况若单以巧合而论,是说不通的。

其四,与以上人物出现频率的增加相对应,西门庆的其他妻房在回目之中的出现次数在绣像本中被大幅减少。孟玉楼虽是聪明美貌都堪比金莲,却始终是以一种作为粘合剂角色的和事者的身份出现,周旋于好勇斗狠的众妻妾之间;吴月娘居家处事犹如枯木死灰,比起人间之情来说她更热衷于钱财;孙雪娥向来就不被认为是西门妻妾之中的一员,头脑蠢笨的她在文中一直是作为一个充满悲剧色彩的小丑类人物而存在的。这三个人物作为故事里的配角,在词话本的相应回目里出现了9次之多。而在绣像本中,这个数字仅仅是3次,两个数字恰巧与春梅与敬济在两大版本回目里的出现次数相反。这个文本统计上的巧合也恰如其分地反映了绣像本作者删汰枝蔓强调主要人物的写作结构指导思想。《文心雕龙·熔裁》中指出:在构思故事之时,必须满足“设情以位体”、“酌事以取类”、“撮辞以举要”这“草创三准”[6]295,做到“舒华布实,献替节文;绳墨以外,美材既斫”[6]295。正是因为绣像本作者在创作时的权衡损益、斟酌浓淡,才能使《金瓶梅》这部作品首尾圆合、条贯统序,产生出自然天成卓然而立的艺术效果。

2.绣像本与词话本在回目中所选取的叙事角度不同。

如上文所言,《金瓶梅》的两大版本差别十分显著,两部小说本身的创作思想与叙事风格可谓千差万别,有论者甚至认为:“我们不是有一部《金瓶梅》,而是有两部《金瓶梅》。”[3]6而这种相去不啻霄壤的意识形态和美学原则又集中体现在其中的细节元素上,这一点也在其回目里有所反映。笔者拟以两个版本差距最大的6个回目为例,对其中所蕴含的作品叙事角度、叙事内涵及叙事观点的不同之处粗加揣测。

在表1中我们可以发现,《金瓶梅》绣像本与词话本中有6个回目完全不同,所叙事件几乎没有共通之处。现将其详列于下表:

表3 《金瓶梅》绣像本与词话本完全不同的回目

上文已经谈到的两大版本回目本身及回目叙事人物之间的差异,在以上6回的回目之中以更为明显的形式存在着,这里姑且存而不论;然而即使仅仅从作者在回目拟定时所体现出的创作思想和叙事技巧这个角度来看,笔者仍然要给予绣像本再一次的称赞。具体而言,绣像本优于词话本之处包括以下几点:

其一,绣像本回目向走向《金瓶梅》这座接连不断地上演一幕幕活灵活现的人间悲喜剧的艺术剧院的读者开启了一扇通透八面的“橱窗”,使之包容了更多人物、事件等叙事有机成分。如《金瓶梅》第四十四回词话本以“留宿桂姐”和“醉拶夏花”作为回目,须知作者在此回中令桂姐留在西门宅中,主要目的就是为下回描写桂姐为其姑妈李娇儿的利益着想劝说西门留下偷金被拶的夏花在府做伏笔,二者貌似二事,实为一事。而绣像本回目则一笔二用,在以“侍女偷金”点明了词话本回目所叙事件的同时,又以“佳人消夜”为题概括了本回的另一场重头戏:不时与怀忌带妒的金莲合气的瓶儿与禀性尚属温厚的银儿下棋谈心,言语之间表露出她心中对咄咄逼人的金莲的怨恨与对自己母子莫可确定的未来的伤感,伏下下回赠白绫与银儿昭示瓶儿银儿“一对好人”结好的情节,更伏下六十回后瓶儿母子应此回谶语而簪碎花折的结局,同时借她之口言出月瓶之谊,亦为瓶儿临死前叮嘱月娘“莫被金莲算计”而遥作一应。这是《金瓶梅》“手挥目送,注彼写此”的叙事手法的一次成功应用,重要程度不言而喻。而若在回目中对此等对作品全局有着关键作用的事件不加点明,似不妥当。从这一点上,词话本便输于绣像本。

其二,从每一回回目本身存在的内部逻辑关系来看,绣像本的回目上下联之间,有着足以包容回间内容本身的叙事张力和组织力。倘若我们以武器来比这两大版本,词话本的回目上下联好似刀身刀鞘,貌似联成一体却经不起推敲;而绣像本的回目上下联则如同弓弦,区别似是历历分明却如鸾胶相接,明分暗合。如第五十一回回目,词话本作“月娘听演金刚科 桂姐躲在西门宅”,叙“月娘听讲”与“桂姐避祸”之事,这两件事虽然都发生在西门家,却基本上没什么联系,只是凑巧赶到了一起而已;而绣像本则作“打猫儿金莲品玉 斗叶子敬济输金”,将“金莲品玉”与“敬济输金”两件事情并列,似乎风马牛不相及,然而细究起来,似可悟出作者文字游戏之间的个中三昧。所谓“金莲品玉”,是对西门庆性能力从修辞上所作的一种带有反讽意味的标示,而“敬济输金”则是从句子的单纯的语义的角度对敬济缺失金钱的一种隐指。无论是色还是财,都是作者在第一回时作为向读者当头棒喝的箴言而提出的“从来是没有人看得破的”红尘诱惑,也同样是在死亡面前“如梦幻泡影,如电复如露”般转瞬即逝无须留恋的东西。

而死亡的阴影同样已在这一回的回目背后隐隐约约地闪现。“打猫儿”已然暗示了官哥为猫惊死的结局,而“金莲品玉”更是一次间接地对第七十九回那次致西门庆死亡的云雨的预演,“敬济输金”则是从不易为人察觉的角度对他八十回后散尽家财濒临死亡的狼狈情状的小小警示。作者如同一位国画大师,以浓中淡三种墨色,仅通过回目间的两句话就为我们勾勒了一幅隐伏着重重杀气的市井行乐图。

其三,绣像本的回目被作者赋予了几分不同于词话本回目的况味,其间反讽、颠覆的感情意味更浓了。比如第六十五回,绣像本回目“愿同穴一时丧礼盛 守孤灵半夜口脂香”便如此回中倏忽而变的故事情节一样有着类似过山车般的转折起落。因深深眷恋的瓶儿的离世而伤心的西门庆,转瞬间便已与其奶子如意儿偷情,有了“半夜口脂香”的巫山幽欢,不能不让人大跌眼镜。西门庆虽然有着愿与瓶儿同生共死这种发自内心的“至情”的哀痛,却又难以控制与生俱来、如影随形的欲望。他的软弱与空虚在此处的情节里被表现得淋漓尽致。西门庆为了逃避情欲的失落而放纵地追求更加袒露的欲望,这种悖谬于常理的情节被作者抓住并提炼到回目中,以一种更为醒目的方式呈现于读者面前,可见绣像本作者在对回目的处理上,是有着异于常人的敏锐眼光的。而词话本则将吴道官为李瓶儿绘制遗像以及西门庆宴请六黄太尉两件事搬上相应回目,这些情节虽在该回中占用了较大篇幅,然二者实为次第而下的事件,远不像绣像本回目上下联那样充满叙事张力。

其四,绣像本在拟定回目的时候做到了见微知著,将故事之中的人物性格变化体现于回目之上,实现了内容和形式的完美结合。这一类例子同样颇多。如第七十五回回目“因抱恙玉姐含酸”,孟玉楼在《金瓶梅》里本是一个处事圆融练达、喜怒不形于色的宝钗般的人物,却在此回里难耐西门庆与潘金莲所干的“那营生”而“抱恙含酸”锋芒显露,以一套被张竹坡评为“深深郁郁,千秋痛恨”的讥刺之语痛责西门庆;而在第九十五回“吴典恩负心被辱”之中,与西门庆有着金兰情谊的好友吴典恩却忘恩负义,抓住机会对败落的西门家落井下石。两人这种看似反常的表现,实际上是平素藏愚守拙的人物在所处环境影响、刺激到自己内心深处的真实的时候,或主动、或被迫抓住机会对外在世界所进行的宣泄。小说本身对此已有精彩描写,而绣像本更是将这种可以使人物性格多面化立体化的情节“提升”到回目之上,以警读者之心。而词话本在此二处却全不注意这种可以揭示故事本源的情节,却以春梅毁骂和平安偷盗这种只能当作事件引子的情节充入回目聊以塞责,不免在艺术表现力上逊色一筹。

总体来说,绣像本中不同于词话本的这部分回目多有着自己的独到之处,它们所反映的内容更为博大精深,所表现的形式更为波澜起伏,所使用的语言更为含蓄慰藉,在叙事角度的选取、叙事内涵的体现、叙事观点的表露等方面都达到了一个全新的境界,推动了《金瓶梅》千汇万状、地负海涵的美学风貌的形成。

四、对于词话本《金瓶梅》和绣像本《金瓶梅》回目区别的数理分析

上文中已经提到过,自从《金瓶梅》词话本被发现以来,学界对于绣像本与词话本亲缘关系问题的争论从未停止。大体来说,认为绣像本是经词话本删改而来的意见占据了学界的主导位置。这一点也成为诸多《金瓶梅》研究者所关注的重点。然而,研究这一发展变化动向的众多文章多从细节着手,即挑出两个版本里具有代表性的不同片段,结合当时的时代与文化背景予以评判。当研究者把视线转到《金瓶梅》的整体文本的时候,更多的是效法《红楼梦》的研究思路,采用庖丁解牛般的方法,将这部百回大书人为地拆解和分割为诸多小的片段,然后再细细追溯每一片段的来历、真伪和用途,较有代表性的做法就是对沈德符指出是被“陋儒”补入的第五十三回至第五十七回进行“探佚”,或者是对第七十九回以后豪华事空,“风流总被雨打风吹去”的充满悲凉色彩的情节提出质疑。我们自然不能否定此类研究方向的必要性,但是正如杨义在评点《红楼梦》时曾经说过的那样,作品“所有的长短得失,都不应妨碍我们把它们作为基本完整的文本”[4]483来完成对其叙事学系统的考察。把两个版本分别讲述的一百回的金瓶故事作为一脉相承的有机整体,对这个整体借以生存的框架进行大开大合的完整分析,是很有必要的。笔者拟通过近年来比较流行的数理分析的方法获取两个版本回目区别的整体印象,进而探究从词话本到绣像本的变动过程中所体现出的一些修改规律。

我们用数字1代表完全一致的回目,数字2代表十分接近的回目,以此类推,直至用数字5代表意思完全不同的回目(第一回及第八十四回这种情况特殊的回目暂且不计在内)。之后,将这些数字在《金瓶梅》每一回相应的回目前做上标记。这样,我们就得到了一张每一回回目都对应着一个数字的百回图表。为减少在区分回目相异性时所产生的误差,我们将每十回回目分作一组,将每一组的数字相加后取其平均值,我们便可以得到一张以数字形式直观地表现两大版本回目差别的图表(见表4):

表4 《金瓶梅》两大版本的回目差异度

虽然我们不能武断地以回目差异来代表回间内容的差异,但回目的变动与读者或研究者对回间内容的认同程度、认识深度、思考角度息息相关亦是不可否认的。作者对回目的改动应当不完全是出自整齐美观的初衷,其间必然包含了他对于回间内容的一种全新的认识。绣像本回目的变化程度,从某种意义上来说是与绣像本作者对词话本的认同程度成反比的。

根据上表所列,笔者得到以下几点结论,不妨细言其详:

首先,虽然绣像本第一回与第八十四回出现了对词话本的结构有着伤筋动骨的改变作用的改动删削,但总体而言,与此二回位置接近的回目变化相对较小。从修改者的角度来看,应当有以下原因:或者是因为词话本已经在读者群中获得了广泛认同为人所熟知,这种波及全局的改动难免导致其在读者眼中的“陌生”,因此,作者每完成一处大的改动,对临近之处的修改力度就会相应减少一些,以帮助读者在心理上适应故事在新的方向上的发展;或者是因此二处皆是对《水浒》故事的借用,在两个版本都是出自对第三者的借鉴的情况下,修改者难免下笔比较慎重。

其次,从《金瓶梅》逐渐走出《水浒传》的影子之后(第十一回起)到西门庆贪色丧命为止(第八十回),绣像本修改者对作品回目的修改程度和密度基本呈上升趋势(其中第五十一回至第六十回回目变化尤其大。如果如沈德符所言,第五十三回至第五十七回是“陋儒”补作,则这一点更易理解,即绣像本不得不以更多的改动来修订词话本在此处的描写)。随着故事的进行,西门庆事业生活也蒸蒸日上,至七十余回处达到顶点,而绣像本愈加频繁的回目改动亦是曲折地反映了回间故事这种渐趋高潮的基调变化过程。我们可以大胆猜测,修改者所做的一切,都是为了小说情节向前推进所做的精心准备:这一段故事讲尽繁华风流之事,也是小说最为着力的内容,因而绣像本编撰者必然要在此进行更为细致的修改推敲。

最后,绣像本与词话本相比,在八十回以后的回目变化再次减少。这似乎可以说明,绣像本在故事收尾之处与词话本的相似程度相对而言要更高一些。究其原因,大概是因为词话本在八十回后由于故事情节发展要求大量减少了对曲词数量和篇幅要求都比较高的饮宴庆典之类的情节描摹,因而绣像本对之删削亦有一定量的减少,而这一修改趋势附带着造成了回目变化相对略有减少的情形。此外,如张竹坡在《金瓶梅读法》之八十三中所言:“《金瓶》是两半截书。上半截热,下半截冷。”[7]55堪称全文转折点的第七十九回西门庆之死,使循序渐进一成不变的西门家繁华生活风流云散,进而只剩寒气。小说在情节达到高潮后平稳、冷峻的回落并奏出悲伤凄凉的终曲,而这并不是喜好大团圆的多数古代读者所乐见的,故而其在修改过程中受到冷落亦不足为奇。

五、结语

正如有论者所言,“我们现有的材料,不足以使我们断定到底哪个才是‘原本’”,“我们可以停止追问哪一个版本才是真正的《金瓶梅》”。[8]1中国的史学之发达使中国古代文学成为了史学的附属品,史学对文学的影响甚至体现在对文学作品的研究之中。一直以来,古今论者在研究某部作品的时候,总是喜欢从历史的角度大做文章,或考证其本事,或探讨其版本,自清绵延至今兴盛不衰的对《红楼梦》的索隐及版本分析就是一例,《金瓶梅》之遭遇亦与之相类。然而,对于两大版本的作者为谁、孰先孰后等情状的推究更多具备文献学而非文学上的意义,已然有喧宾夺主之嫌。现在的文化环境和学术语境等客观条件对《金瓶梅》研究而言颇为有利,我们要做的是抓住这一点,利用现有的文献资料,在对两大版本的差别有了深入了解的基础上,追求一种能够同时贴近作者本意、读者感知和作品本体三方的有价值的文学解释。要想达到这一目的,我们更多地需要从纯文本的角度入手,对两个版本的人物、场景及布局等叙事元素进行比较解构。而回目作为作品这件艺术世界里的特殊商品的商标和产品说明书,既是对作者腕底翻转腾挪的春秋笔法的直观反映,又是对读者眼前炫目明晰的市井世界的先入为主的阐释,同时还是串联云谲波诡的百回故事情节的细丝密线,研究不同版本回目间区别的意义自不待言。《红楼梦》充满诗意的艺术化和理想化的描绘使之适于各年龄段的阅读群体,而《金瓶梅》在很大程度上仍是专供包括研究者在内的成年人阅读的作品。然而,文人却在对待自己的“专属品”的态度上出现偏差,过于执著地寻求其来历而忽视其作用,着眼于它的过去而不是现在,不能不说是一种文学研究上“舍近求远”的遗憾。

[1] 秦修容.金瓶梅会评会校本前言[G]//金瓶梅会评会校本.北京:中华书局,1998.

[2] 张鸿勋.试谈《金瓶梅》的作者、时代、取材[G]//胡文彬,张庆善(选编).论金瓶梅.北京:文化艺术出版社,1984.

[3] 田晓菲.秋水堂论金瓶梅[G].天津:天津人民出版社,2003.

[4] 杨义.中国古典小说史论[M].北京:人民出版社,1998.

[5] 袁行霈.中国文学史(第3卷)[M].北京:高等教育出版社,2003.

[6] 刘勰.文心雕龙·熔裁[G]//周振甫(注).文心雕龙今译[M].北京:中华书局,2005.

[7] 兰陵笑笑生(著),张竹坡(评).张竹坡批评第一奇书金瓶梅[M].济南:齐鲁书社,1991.

[8] 宇文所安.秋水堂论金瓶梅序言[G]//田晓菲.秋水堂论金瓶梅.天津:天津人民出版社,2003.

Comparative Study on Cihua Version and Xiuxiang Version of“Jin Ping Mei”

DONG Ding-yi

(College of Liberal Arts,NanKai University,Tianjin 300071,China)

The two versions of“Jin Ping Mei”——the Cihua version and the Xiuxiang version——have somewhat different plots-design and idea connotations,which are directly reflected in their uncoupled chapters.The characters,narrative perspectives,author's views and aesthetic purposes of two versions are widely divergent,which is a subject worth in-depth exploration.In addition,to analyze similarities and differences mathematically by marking the differences in similar chapters of two versions with numbers can be more convenient for readers to probe into the differences and causes.In this way readers can have a clearer judgment when they are analyzing the two versions of“Jin Ping Mei”.

“Jin Ping Mei”;Cihua version;Xiuxiang version;chapters

1672-2035(2012)04-0069-08

I207.419

A

2012-03-18

董定一(1983-),男,河北沧州人,南开大学文学院在读博士。

【责任编辑张 琴】