《左传》中趋向动词“去”的用法统计及其语法化轨迹构拟*

2012-11-12刘小川

刘小川

(华中师范大学语言所,湖北 武汉430079)

《经籍篆诂》中“去”字解释有以下几种:a.除去也;b.犹释也;c.弃也;d.犹遣之也;e.退之也;f.灭也;g.杀之;h.藏也;i.驱逐也。在《左传》中,“去”字为本义离开和除去的意思,但是也有引申意义。下面就对《左传》中的“去”字的用法归类:

一、“去”的本义

“去”是一个会意兼形声的字,《说文解字》中的“去”是:“从大,曰声。”上面是人(大),下面是口(或作“曰”),表示人离开洞口或坑坎而去。“去”造字时就是动词词性,本义表示离开,离开所在的地方到别处,由自己一方到另一方,意思与动词“来”相反。在《左传》中“去”本义的使用例句如下:

从句法结构看,在“去”作为动词时,有与宾语构成述宾结构,还有”去”字的连动用法和使动用法。首先“去”与宾语构成述宾结构,按照宾语的性质分为A.代词作“去”字的宾语,B.处所名词作“去”的宾语。如:“去之”,是离开某人,这里的“之”就为代词,代替某人(这也与古汉语中用字从简有关);“去楚”,是离开楚国,楚就是一处所名词。

(一)代词作“去”字的宾语

“去”字的本义中,有离开某人或某地,但是因为古汉语中多省略主语,或出现了一次的宾语,就用代词代替,例如:

(1)我死,乃亟[去]之!(左传隐公传十一·三)

(2)公号庆郑,庆郑曰:「愎谏、违卜,固败是求,又何逃焉?」遂[去]之。(僖公传十五·四)

(3)冬,晋侯围原,命三日之粮。原不降,命[去]之。(僖公传二五·四)公传四·八)

(4)从我者子乎,[去]我者鄙乎,倍其邻者耻乎!(昭公传十二·十)

(二)处所名词作“去”的宾语

(5)夏,纪侯大[去]其国,违齐难也。(左传庄公传四·二)

(6)纪侯大[去]其国。(左传庄公经四·四)

(7)武子[去]所,曰:“臣不堪也”.(襄公传二十·六)

(三)“去”的连动用法

(8)清丘之盟,晋以卫之救陈也,讨焉。使人弗[去],曰:「罪无所归,将加而师。」(宣公传十三·五)

(9)晋人谋[去]故绛,诸大夫皆曰:必居郇、瑕氏之地,沃饶而近盬,国利君乐,不可失也。(成公传六·五)

(10)秦后子有宠于桓,如二君于景。其母曰:「弗[去],惧选。」(昭公传一·八)

(四)“去”的使动用法

(11)于是公子成为右师,公孙友为左师,乐豫为司马,鳞矔为司徒,公子荡为司城,华御事为司寇。昭公将[去]群公子(文公传七·三)

(12)保而利之,则主藏也。以训则昏,民无则焉。不度于善,而皆在于凶德,是以[去]之。(文公传十八·七)

二、“去”的引申义及其统计分析

上面是“去”字本义关于用法的分类,后来“去”引申出来起来的用法,这里是根据“去”的意思分类。

(一)去掉,除掉,去除,脱离

(13)周任有言曰:『为国家者,见恶如农夫之务[去]草焉,芟夷蕴崇之,绝其本根,勿使能殖,则善者信矣。』」(左传隐公传六·四)

(14)君人者,将祸是务[去],而速之,无乃不可乎?(左传隐公传三·七)

(15)[去]顺效逆,所以速祸也。(左传隐公传三·七)

(二)离开,逃走,退走,撤离,离去

(16)使勇而无刚者,尝寇而速[去]之。(左传隐公传九·六)

(17)公曰:「不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。」亦[去]之。(僖公传三十·三)

(18)乐豫曰:「不可。公族,公室之枝叶也,若[去]之,则本根无所庇荫矣。(文公传七·三)

(三)驱赶

(19))千乘三[去],三[去]之余,获其雄狐?(僖公传十五·四)

(20)乃立襄公。襄公将[去]穆氏,而舍子良。(文公传二·二)

(21)弗[去]何为?天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。(襄公传十四·六)

(四)变成

(22)且是卦也,天为泽以当日,天子降心以逆公,不亦可乎?大有[去]睽而复,亦其所也。」(僖公传二五·二)

(五)藏起,收藏

(23)及老,托于纪鄣,纺焉以度而[去]之。(昭公传十九·七)

(六)放松

(24)请先者[去]备薄威,后者敦陈整旅。(昭公传二三·五)

(七)带走,把……送到别处

(25)颜鸣[去]之。苑子之御曰:「视下!」顾。(昭公传二六·四)

(26)使胡姬以安孺子如赖,[去]鬻姒,杀王甲,拘江说,囚王豹于句窦之丘。(哀公传六·六)

(八)人名(不列入统计)

另外《左传》中还出现十三次“去”字,但均为人名“去疾”。《春秋左传词典》注明“子良,郑臣,参[公子去疾],[去疾]。”

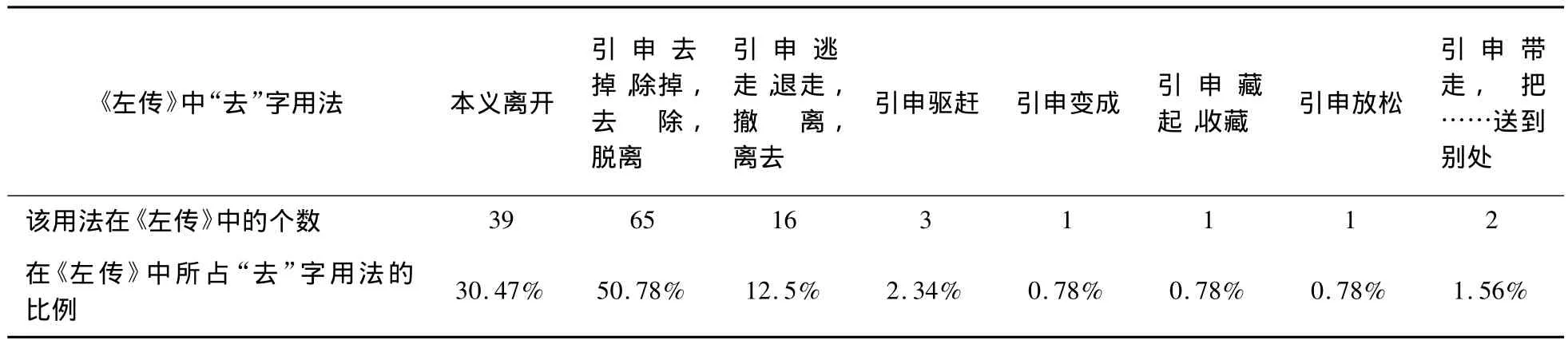

《左传》中“去”字用法 本义离开 引申驱赶 引申变成 引 申 藏起,收藏 引申放松引申带走, 把……送到别处该用法在《左传》中的个数引申去掉,除掉,去 除,脱离引申逃走,退走,撤 离,离去39 65 16 3 1 1 1 2在《左传》中所占“去”字用法的比例 30.47% 50.78% 12.5% 2.34% 0.78% 0.78% 0.78% 1.56%

三、现代汉语中的“去”

在《现代汉语词典》中有“去”有15个义项,大部分是“去”的动词用法,如:从所在地到别的地方(跟‘来’相对):“从北京去贵阳;他去了三天,还没回来”;离开:去国;还有扮演(戏曲里的角色)之意,如:“在《断桥》中,她去白娘子”;还有“去”趋向意义的用法,但由于把趋向意义的用法是归入到了动词,所以没有定为去。表示趋向意义的“去”一个意义是用在动词后,表示人或事物随动作离开原来的地方,如:“捎去”,另外一个意思是表示动作的继续等,如:“信步走去;让他说去”等。

在《汉语动词用法词典》中,“去”有三个义项。第一个是表示除去、除掉,如:“去皮/用凉水洗碗去不了油”;第二个是表示从所在地到别的地方,如:“你们去一个人开会”;第三个是表示从事、做,如:“我们去讨论一下儿”。另一个意思是扮演(戏曲里的角色),如:“这场戏老李去了反面人物”。

在《现代汉语八百词》中对动词和趋向词“去”同样进行了描写和解释,其中,动词“去”一共有三种意思:

1.从说话人所在的地方到别的地方,可带“了,过”。

2.除去,可带“了”,可重叠,可带名词宾语。如:去了皮再吃/劳动能去百病/喝点绿豆汤去去火。

3.用在另一动词语的前面或后面。如:这件事我去办吧。

4.趋向动词“去”。它有四种意义:(1)“去”可放在名词(受事)后,一般不能加“得,不”。如“车队向远方开去”;(2)动词+去十名词(受事,含数量),表示完成,带有失去的意思。动词限于“用,占,吃,花”等少数几个。(3)随(让)+小句+去,有“任凭”的意思。如“随他说去吧,别理他”;(4)“看去、听去”表示估计或着眼于某一方面的意思,做插入语,多用于书面,如“他看上去还是风采不减当年”。

5.趋向动词“去”作虚词

(27)我常常责怪他申诉的“多余”,然而当我去体味他内心的战斗历史时,却也不能不感动,哪怕那在整体中,是很渺小的。《风雨中忆萧红》

(28)沈从文,身上流淌着苗、汉、土家各族的血脉,他在远离汉族文化传统的荒僻而风光迤俪的湘西,不被束缚了传统中国文人的礼教所影响,才保存了清亮的眼光去打量这个纷繁的世界。《北方的痛与南方的悲》

(29)《边城》的至善至美衬托了现世的的庸俗和丑陋,像一部文学的《圣经》一样劝人要学会去拥有一颗善良的心。《北方的痛与南方的悲》

根据上面三个例句对“去”的分析研究,我们认为上面例句中“去”的语法意义和功能主要是连接前后成分,上面的三个例句分别代表连词“去”使用的三种格式,例(27中的“去”连接的是前面的单句和后面的动词性成分;例(28)中的“去”前面是一个动宾结构;例(29)中“去”的前后分别连接介词结构和动词性成分。所以“去”的词性有:动词、趋向动词、连词。

6.“去”在方言中的用法——体标记

根据李云龙(1996)的研究,在闽南泉州方言里的“去”可以表达动作的完成或时间的结束,相当于普通话动词后的“了”。请看他举的几个例子:

(30)鞋拖颂歹去唠(拖鞋穿坏了)。

(31)我拍破去(一块)碗。

在汉语方言中,有复合趋向动词,这些复合词的形式在各方言里不同,有“去来”,也有“来去”.伍云姬(1996)指出,在湖南长沙,复合趋向动词“去来”,可以构成过去时的标记,相当于普通话的“曾……过”.请看她举的例子:

(32)——草拔哒冇(草拔了吗?)

——我拔去来,还冇拔完.(拔了一些,还没拔完).

(33)——我看哒咯本书冇啦(你看了这本书了吗)?

——我看去来,冇看完(我看了,没看完).

在“去”的四中用法(主要动词,助动词,动词后缀,体标记词)里,北京话只有前三种用法,复合趋向动词在中古汉语里曾经有过,但未被北京话保留下来,却被某些方言保留下来,它们甚至发展为能够标记动词体的标记词。

四、“去”的语法化轨迹

《左传》中“去”的用法主要发生在词义的引申上,但词义十分丰富。这为以后的发展奠定的基础。在语法化的过程中,它是源点,但已经开始。王国栓(2003:326)通过统计发现,《左传》中“去”多带处所宾语,而到《史记》,“去”很少带处所宾语。从中土文献看,“去”从离义变为往义,经过较长的一段时间才完成:唐代“去+地点词”都较少见。“去”的语义转变过程是有其个性的,其语法化过程却具有共性。

我们认为,“去”由主要动词的用法又分成了几种不同的用法,这些用法的语法化程度不同,有高有低,“去”经过语义变更产生了新的义项,即由离义变成往义,“去”的语义转变过程是有其个性的,其语法化过程却具有共性。动词“去”是汉语基本词汇中的一员,从古至今使用频率都非常高,而它的基本词义随着历史发展也发生了较大的变化。

通过对比分析,我们可以得到下面的语法化轨迹:位移类动词——趋向意义——体标记,由此,对于“去”的语法化历程,我们可以提出以下的问题:

从时间看,“去”在先秦汉语中表示离义,战国末期出现了使“去”得以从源点指向到终点的转变。“去”在魏晋之际产生了表往义的不及物用法,稍晚产生了表往义的准及物用法。这样,“去”就实现了似乎完全相反的词义演变。也就是说汉语里的“去”不但语义变更而且还发生了语法化。因此,在分析“去”的语法化过程时,必须解释现代汉语中的“去”怎样从离义变为往义。

[1]经籍篆诂[M].成都古籍书店影印,四川省新华书店发行,1982.

[2]李如龙.泉州方言的体[A].张双庆.动词的体[C].香港:香港中文大学中国文化研究所吴多泰中国语言研究中心出版,1996.

[3]王国栓.现代汉语中的事态助词“去”[J].语文研究,2002,(1).

[4]王国栓.“去”从离义到往义的变化及相关的词汇问题[J].河北科技大学学报(社会科学版),2002,(9).

[5]伍云姬.长沙方言“去来”和“咖哒”的对立与互补[A].张双庆.动词的体[C].香港:香港中文大学中国文化研究所吴多泰中国语言研究中心出版,1996.