甘肃北山地区大葫芦山一带地球化学特征及其找矿意义

2012-11-07张祥年

张祥年

(甘肃省地质矿产勘查开发局地质调查院,兰州730050)

甘肃北山地区大葫芦山一带地球化学特征及其找矿意义

张祥年

(甘肃省地质矿产勘查开发局地质调查院,兰州730050)

通过对大葫芦山一带的地球化学特征、化探异常分布及异常特征的研究表明,岩石风化及元素迁移方式、风成沙干扰,对研究区水系沉积物中微量元素特征影响强烈;各地层单元及岩浆岩体构成不同的成矿地球化学环境。研究区发育3个具不同元素组合的综合异常,可分为受地层-构造共同控制的和受花岗质岩石控制的2类异常,反映出不同的成矿作用、矿化空间、分布规律及找矿意义。

大葫芦山一带;成矿地球化学环境;化探特征;化探异常分布规律;甘肃北山地区

0 引言

大葫芦山位于甘肃省肃北县马鬃山镇西南,研究区范围:96°30′40″—96°43′12″E,41°25′02″—41° 29′36″N;大地构造位置处于北山造山带红柳河—牛圈子—洗肠井早古生代缝合带附近,构造发育,地层出露较广且含矿性好。

研究区及毗邻地区已建立了大豁落山组、(西)双鹰山组等一系列地层单元[1],提出了北山地区花岗岩类的大地构造意义[2],明确了北山板块构造及成矿控制特征[3-4],总结了金属矿床成矿规律及找矿方向[5]。相关地球化学测量方法及相应异常识别、评价技术研究进展较大,例如康明、岑况、叶荣、沈镛立等研究了北山戈壁荒漠景观1︰50 000土壤、地气及植物地球化学测量方法[6-7],任天祥等总结了多种景观条件下的化探异常筛选与查证方法技术[8],史长义提出了识别弱异常的子区中位数衬值滤波法[9],李孝红探讨了低缓化探异常找矿意义[10]。

本文将在分析研究区元素表生富集特征及成矿地球化学环境的基础上,结合地质环境,讨论化探异常特征、异常分布所反映的成矿作用、矿化空间分布规律及其找矿意义。

1 研究区景观及地质概况

1.1 景观特征

研究区属干旱荒漠景观,以剥蚀低山、残丘为特征,大葫芦山在中北部呈NWW向延伸,山前及平原区大部分地域被第四系冲洪积物覆盖,局部有沉积岩的出露。本区属于大陆性干旱气候,年温差约60℃,平均温度约3.9℃;年蒸发量2 700~3 200 mm,年平均降水量80mm,集中于7~8月份,发育较稀疏的耐寒多年生草本植物。季节性流水切蚀所成冲沟构成树枝状、羽状水系。机械风化作用较强,化学风化及生物风化作用微弱。

1.2 地质特征

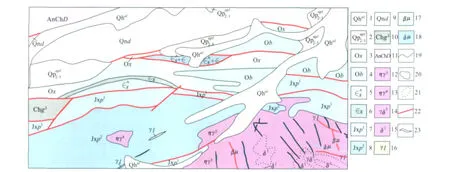

区内构造主要为一系列近EW向的断裂构造,相互呈近平行、斜交关系(图1)。

图1 测区地质简图Fig.1 Geological sketch of the survey area

出露地层为前长城系—奥陶系,受构造控制,多沿构造走向呈平行的近EW向条带状分布,地层单元多为断层围限。

前长城系敦煌岩群(AnChD):为形成于古元古代岛弧或活动大陆边缘的火山岩、碳酸盐岩的变质岩系,岩性组合为十字石榴夕线二云石英片岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、石英岩及大理岩,分布于研究区西北部。

长城系古硐井组三岩段(Chg3):为杂色中厚层长石石英砂岩、石英岩、变砂岩夹石英片岩、大理岩,上层为绢云千枚岩,分布于测区西南。

蓟县系平头山组一岩段(Jxp1)、二岩段(Jxp2):岩性主要为厚层硅质白云质大理岩,二岩段夹有结晶灰岩、砂泥质灰岩、变砂岩、石英砂岩、石英岩及粉砂质千枚岩,分布于测区中部。

青白口系大豁落山组(Qnd):岩性组合为厚-块状大理岩、燧石条带白云质大理岩,分布于测区中北部。

寒武系双鹰山组(∈^s)、西双鹰山组(∈x):前者主要为黑色含磷硅质岩、结晶灰岩,后者为黑色硅质岩夹薄层结晶灰岩,分布于测区中部。

奥陶系白云山组(Ob)、锡林柯博组(Ox):白云山组为灰绿色粉砂质板岩、板岩、细粉砂岩夹砾岩、砾质砂岩组合,主要分布于测区东部;锡林柯博组为黑色硅质岩、灰色泥灰岩、灰绿色砂岩透镜体组合,分布于测区中部。

岩浆岩:华里西期造山阶段形成于双鹰山裂谷型被动陆缘环境的闪长岩、花岗闪长岩及二长花岗岩;花岗结构、块状构造为主,见糜棱岩化及片麻状构造。

2 化探工作方法

(1)采样方法。采样密度为4~8点/km2,主要依水系发育特征布局;采样部位为在一级水系的沟口附近沟底、河流转弯处的凸岸、地形的相对平缓处,少数为二级水系的相应部位,采样多点组合采集,注意避开风成沙的干扰。采样粒级为-20~+80目,样品质量为>200g。

(2)测试元素为Cu,Pb,Zn,W,Sn,Bi,Mo,Ni,Co,V,Ag,Au,As,Hg,Mn。

3 研究区地球化学特征

3.1 景观特征对元素富集、贫化作用的影响

研究区干燥、富氧及表生介质疏松多孔,形成了较强的表生氧化环境;温差大、降水少、风力强且植被稀疏,使得岩石崩解、碎裂较强。元素迁移以碎屑形式为季节性流水搬运为主,而岩石及沉积物化学组分的溶解、淋失及水化学迁移微弱。风成沙的干扰使水系沉积物微量元素呈U形粒度分布并影响元素共生组合,尤其是部分粒级指示元素地球化学场的场值降低,引起显著矿化的异常减弱。

区内淋滤作用微弱、风成沙干扰强烈,其残坡积物、冲洪积物元素贫化、富集应呈干旱、半干旱荒漠景观条件下的一般特征[8],相对于湿润-半湿润丘陵、热带雨林、高山峡谷等其他景观条件,本区Na,K,Ca,Sr等易溶元素背景含量升高而难溶组分降低。测区水系沉积物中Au,Co,Mn,Sn,V等背景含量不同程度低于陆壳丰度,而Ag,As,Bi,Mo,Cu,Sb,Pb,W等则显著富集,其中,Ag,Cu,Mo,Sb,Zn高于中国及干旱荒漠景观区的背景值,元素分布特征除受地质背景控制外,景观特征决定的表生作用对元素在水系沉积物中贫化富集强度产生较强的影响(图2)。

图2 测区微量元素背景含量与全国背景值、陆壳丰度对比Fig.2 Background trace element ratio curve of the survey area and the whole china and the whole crust

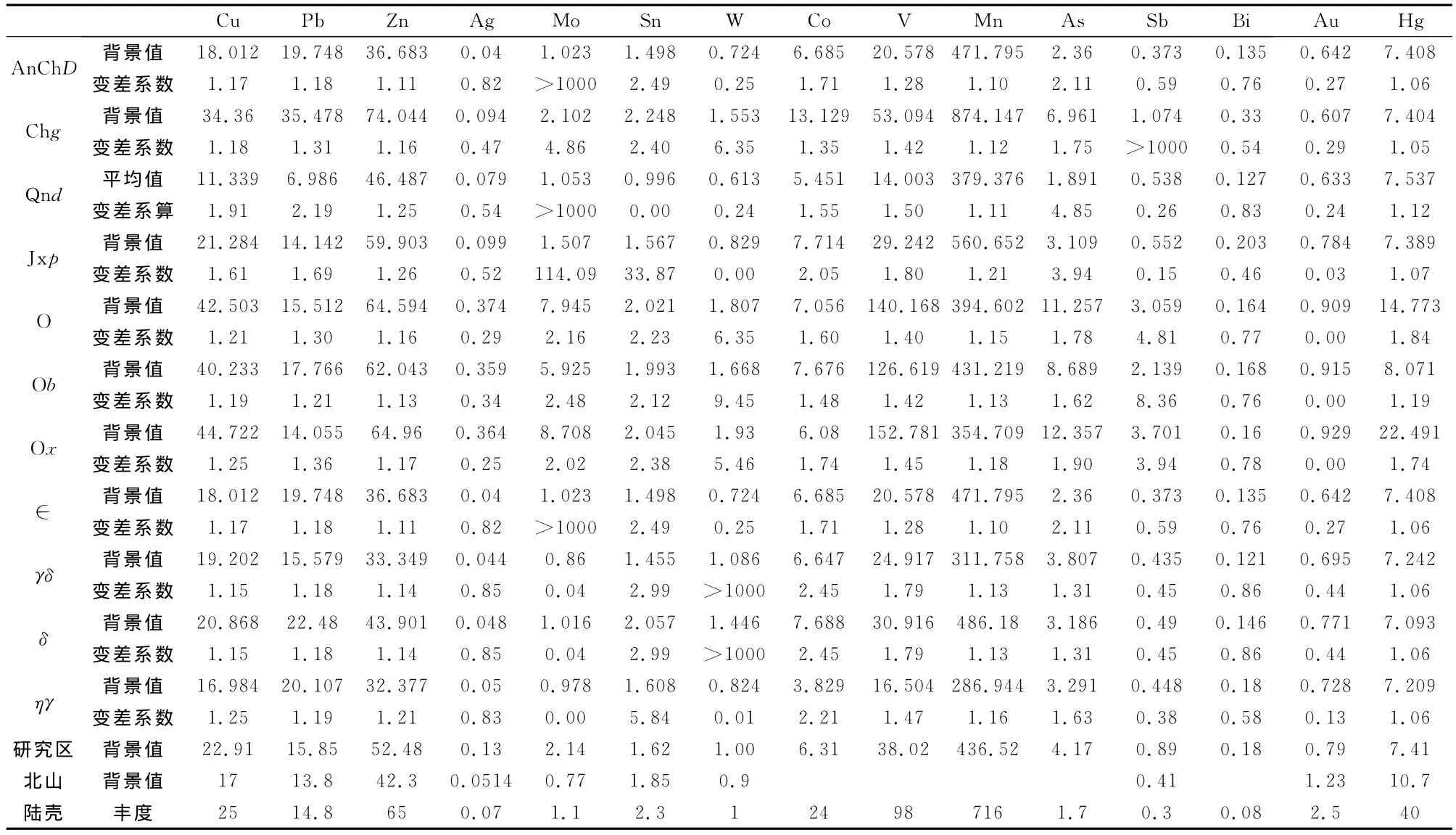

3.2 地层、岩浆岩元素分布特征

测区地层及岩浆岩各类元素背景含量相对于陆壳丰度随地层时代或岩类呈不同的富集特征,形成不同的成矿地球化学环境,对区内矿化类型、成因形成不同的地球化学环境及地层、岩浆岩控制(表1)。但是,地层和岩浆岩也分别具有某些元素富集特征的相似性,各地层水系沉积物都呈Ag,As,Bi,Mo背景含量高于陆壳丰度,不同种属中酸性岩浆岩均呈As,Bi,Cu,Sb,Pb,Mo背景含量高于陆壳丰度的特点。

前长城系(AnCh):黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、石英岩及大理岩为古元古代岛弧或活动大陆边缘火山沉积环境的火山岩、碳酸盐岩变质岩系。水系沉积物中As,Bi,Pb,Mo,Sb背景含量高于陆壳或北山地区,都为亲硫(铁)元素、聚集元素;As,Pb,Mo变差系数均>1,指示在地层中较富集,但分布离散。

长城系(Ch):长石石英砂岩、石英(片)岩、变砂岩及绢云千枚岩组合。水系沉积物中富集Ag,As,Bi,Cu,Mn,Mo,Pb,Sb,Sn,W,Zn。其中,Sb,Sn,Au变差系数分别为0.47,0.54,0.29,其他元素均>1,指示地层中的Ag,Bi,Au分布比较均匀或相对均匀,其他元素分布离散。

蓟县系(Jx):碳酸盐岩、陆源碎屑岩沉积,其中部分变质石英砂岩、鲕状灰岩含铁质。水系沉积物中Ag,As,Bi,Cu,Mo,Pb,Sb,Zn背景值高于陆壳。其中,白云质大理岩夹硅质白云质大理岩组合的平头山组一岩段更富Ag,Hg,Sb,而且Hg的变差系数为1.08,分布离散;硅质白云质大理岩、灰岩、变砂岩、石英砂岩、石英岩及粉砂质千枚岩组合构成的平头山组二岩段更富Cu,Pb,Zn,Sn,W,As,Bi,各元素变差系数也高于一岩段。表明平头山组一岩段、二岩段分别为有利于Ag-Mo-Sb和Cu-Pb-Zn-Sn-W-As-Bi两组元素浓集成矿的层位。

青白口系(Qn):出露区水系沉积物中Ag,As,Bi,Mo,Sb,Zn的背景值高于陆壳丰度,As,Mo,Bi,Zn的变差系数接近或>1,指示在地层中较富集且分布较为离散。

寒武系(∈):以黑色硅质岩、结晶灰岩为主,形成于北山地区沉积物富磷的过渡型半深海沉积环境,其中,西双鹰山组下部形成富磷、钒、铀的岩层[1],在(西)双鹰山组中发现磷矿点、热液型硫化物矿(化)体及矿化蚀变带。水系沉积物中聚集元素As,Sb,Bi,Cu,P的背景值高于陆壳及北山地区,其中As,Sb,Bi,Cu,Mo的变差系数较大,指示其在双鹰山组中较为富集,并分布较离散而集中于一些层位或岩性中。因此双鹰山组、西双鹰山组具有此类元素较好的成矿地球化学环境,含矿性极好。

奥陶系(O):主要为白云山组和锡林柯薄组沉积变质岩组合,锡林柯薄组夹有含磷硅质岩。全区水系沉积物中Ag,As,Bi,Cu,Mo,Pb,Sb,V,W背景含量高于陆壳。在锡林柯薄组出露区,除Bi,Sn元素外,其他元素更为富集,而且Ag,As,Bi,Cu,Mo,V,W的背景值达陆壳丰度或北山地区背景值2倍左右或以上,其变差系数都相对较高,指示锡林柯薄组地层能为Ag,As,Cu,Mo,W,P成矿提供丰富的物质来源。

岩浆岩:华里西期中酸性侵入岩区水系沉积物背景值高于陆壳丰度的元素有As,Bi,Cu,Mo,Pb,Sb,W,为亲中酸性岩元素;除Mo外,各元素在不同岩区变差系数变化较大,表明不同类岩浆岩中元素的分布离散性差别明显。W,Sn,Bi,Mo等亲花岗岩成矿元素的水系沉积物背景值呈现闪长岩区>二长花岗岩区>花岗闪长岩区的变化特征。

4 化探异常特征及分布规律

对研究区水系沉积物各元素数据以X±3S迭代剔除,直至近似对数正态分布,以对数值X+1.65S计算化探异常下限,并根据测区矿化范围较大、风成沙干扰对元素含量稀释强特征适度调整,以异常下限1倍、2倍和4倍划分外带、中带和内带。

根据元素共生组合及单元素异常叠加特征在测区圈定3个综合异常,编号为Hs-1,Hs-2,Hs-3。

4.1 Hs-1综合异常特征

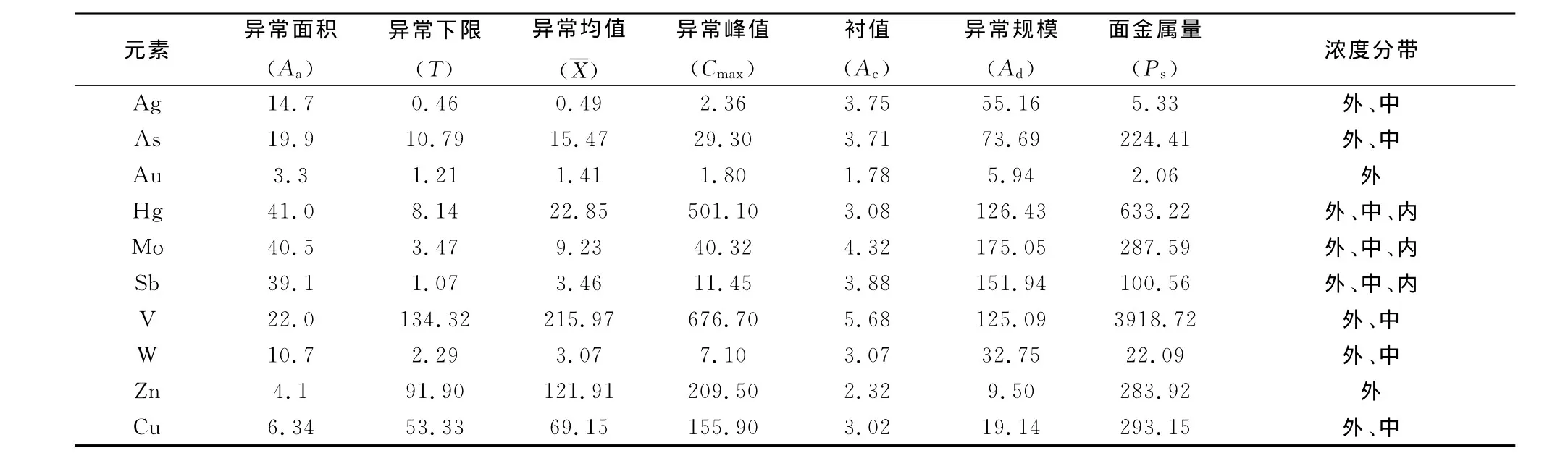

4.1.1 异常特征

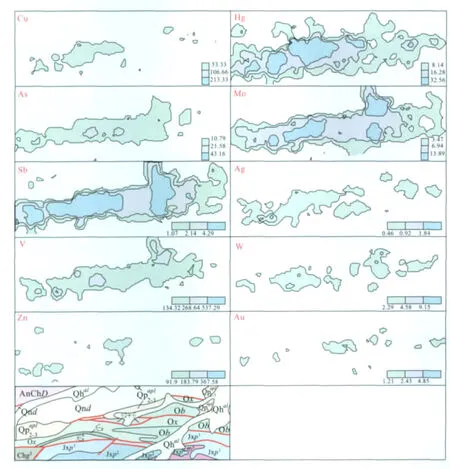

Hs-1异常位于测区的北中部,呈近EW向不规则带状展布(图3),面积约46.5km2,元素组合为Cu-Hg-Sb-Mo-Ag-As-V-W-Zn-Au。异常区发育多条近EW向、NE向断裂构造,破碎带较为发育。区内出露古硐井组三岩段(Chg3)、平头山组一岩段(Jxp1)、西双鹰山组(∈x)、白云山组(Ob)和锡林柯博组(Ox),岩性为各种砂岩、灰岩白云岩,以及砂质板岩、大理岩及粉砂质千枚岩。

异常具有(从浓集中心向外)Cu→Zn-Ag→V→W-Mo-As→Sb→Hg的同心环状组分分带。除Au和Zn外,各组合元素衬值均>3(表2),V和Mo最大,分别达到5.68和4.32;异常规模:Hg,Sb,Mo都>100,其中,V,Mo分别为125.09和175.05;As,Ag分别为73.69和55.16。Hg,As,Sb和Mo的异常面积较大,呈近EW向带状延伸,浓度分带明显。Hg,As,Sb一般为热液型矿体原生晕的前缘元素,Mo为尾部元素;元素Hg,As,Sb,Mo高、大异常相叠加,可能指示异常浓集中心附近存在热液型钼矿体,且矿体已剥蚀至近矿部位;或者是指示轴向上串珠状分布的矿体前缘晕和尾晕叠加部位。此外,Ag具有一定浓度分带、异常规模相对较大;Cu,Zn,Au异常则面积较小,各元素以不规则带状、不规则状、团块状呈近EW向断续分布;V的高、大异常可能反映锡林柯薄组岩石中富集的钒局部浓集矿化,或钒的岩浆热液型矿化。

表1 测区各地质单元的微量元素背景值Table 1 Background contents of trace elements in different geological unit in the survey area

表2 Hs-1综合异常参数值Table 2 Parameters of intigrated anomaly Hs-1

图3 Hs-1综合异常图Fig.3 The map of integrated anomly Hs-1图例说明见图1。

各元素高值异常及浓集中心主要发育于近EW向交替出露的寒武系黑色硅质岩夹薄层结晶灰岩及奥陶系岩层的上方,异常轴向与近EW向断裂、破碎带走向接近一致。坑道揭露发现,在Mo,Cu,Pb,As,Sb,Ag等浓集中心叠合处附近,沿近SN向断裂中发育一陡倾斜热液充填型硫化物矿(化)体,矿体呈板状,厚约1m,矿石褐色、块状构造,近地表氧化及次生变化为粉末状。探槽揭露及踏勘检查表明,沿破碎带普遍发育铁的热液蚀变矿化,Mo,Cu,Pb,Zn,V质量分数最高值分别达到15×10-9,77×10-9,17×10-9,209×10-9,230 ×10-9;高出背景区5~50倍,局部浓集极强。

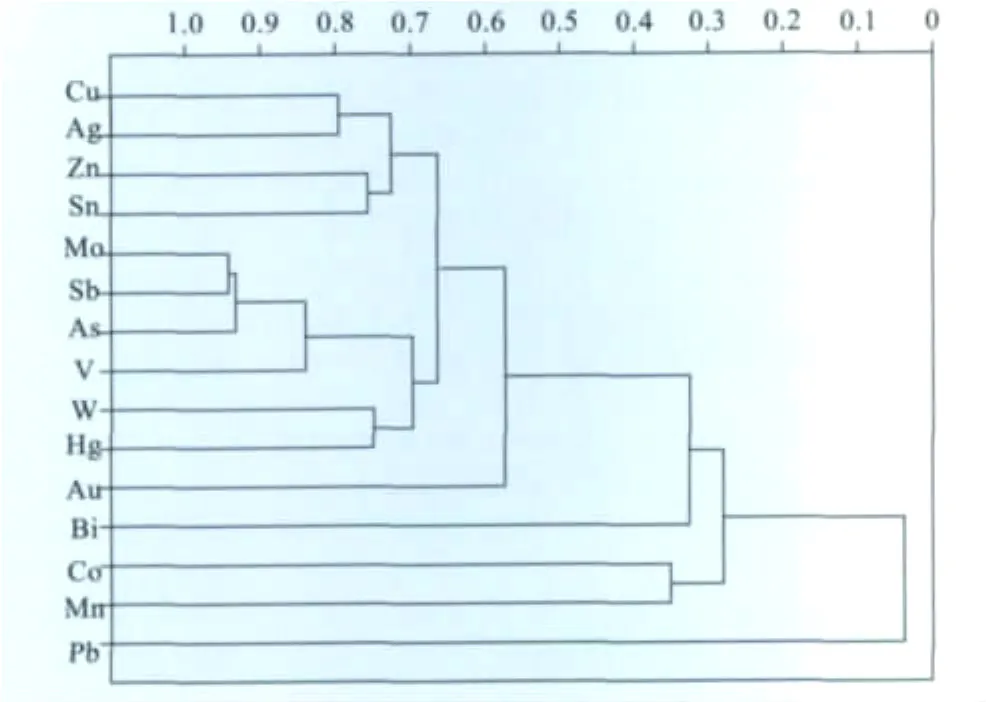

4.1.2 元素共生组合

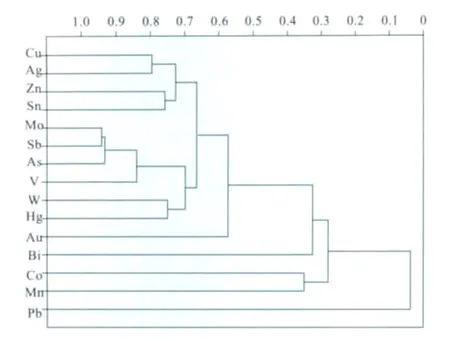

Hs-1异常15种元素的聚类分析表明(图4),Cu,Ag,Zn,Sn,Mo,Sb,As,V,W,Hg元素以>0.6的相似系数聚为一类,多为异常组合元素,主要为沉积岩中通常呈较高背景分布元素,可能反映出寒武系黑色硅质岩夹薄层结晶灰岩等沉积岩中以高背景值较密切共生形成的成矿地球化学环境。

图4 Hs-1综合异常微量元素聚类分析谱系图Fig.4 Clustering analysis diagram of trace elements of intigrated anomaly Hs-1

其中,Cu-Ag-Zn-Sn和Mo-Sb-As-V-W-Hg两组元素分别以更高的相似性分别聚为一类。前者为亲硫性较强的高中温岩浆热液成矿元素,与异常叠加好、异常轴向一致的特征对应,可能反映后期叠加的受岩浆化学成分和构造控制的热液成矿作用。后者中,Mo-Sb-As-V和W-Hg分别以>0.7的相似系数各聚为一类,Mo,As,Sb的相似系数>0.9,关系最为密切;Mo-Sb-As-V组合与Mo,As,Sb高值异常叠加好、浓集中心附近地层含矿好、构造发育、热液蚀变广泛的地质特征相对应,可能代表了钼等热液成矿作用;W-Hg组合则与异常叠加好、浓度分带性强相对应,指示其在源区矿化岩体中紧密共生。

Bi,Co,Mn,Pb元素相互间及与其他元素间的相似系数都远小于0.5,无明显共生关系。

4.1.3 异常源推断及可能的矿化类型

异常区断裂、破碎带发育,热液蚀变广泛,已发现热液型矿(化)体,可能存在热液成矿作用。出露地层富集多种金属元素,具沉积改造型矿床的成矿条件。

研究区Mo,V,Hg,Sb,As元素均为高、大异常,可能反映浅剥蚀热液钼、钒矿(化)体的存在;Ag,Cu,Au,Zn,W元素仅出现面积、规模相对较小的异常,与Mo,V异常的高值区相叠合,可能为Mo,V矿化的重要伴生元素,或以盲矿(化)体产出尚未被剥蚀出露地表,因而难以形成高、大异常。

因此,Hs-1异常构成一系列浅剥蚀热液型钼矿、钒矿或热液金属矿床前缘晕与尾部晕叠合部位的化探异常模式,多个浓集中心及高值异常反映测区存在一系列热液型Mo,V矿化;Ag,Cu,Au,Zn,W等元素仅为钼、钒矿化重要伴生元素或以盲矿产出。磷矿点的存在反映富集于寒武系黑色硅质岩的磷存在局部浓集矿化。

4.2 Hs-2综合异常特征

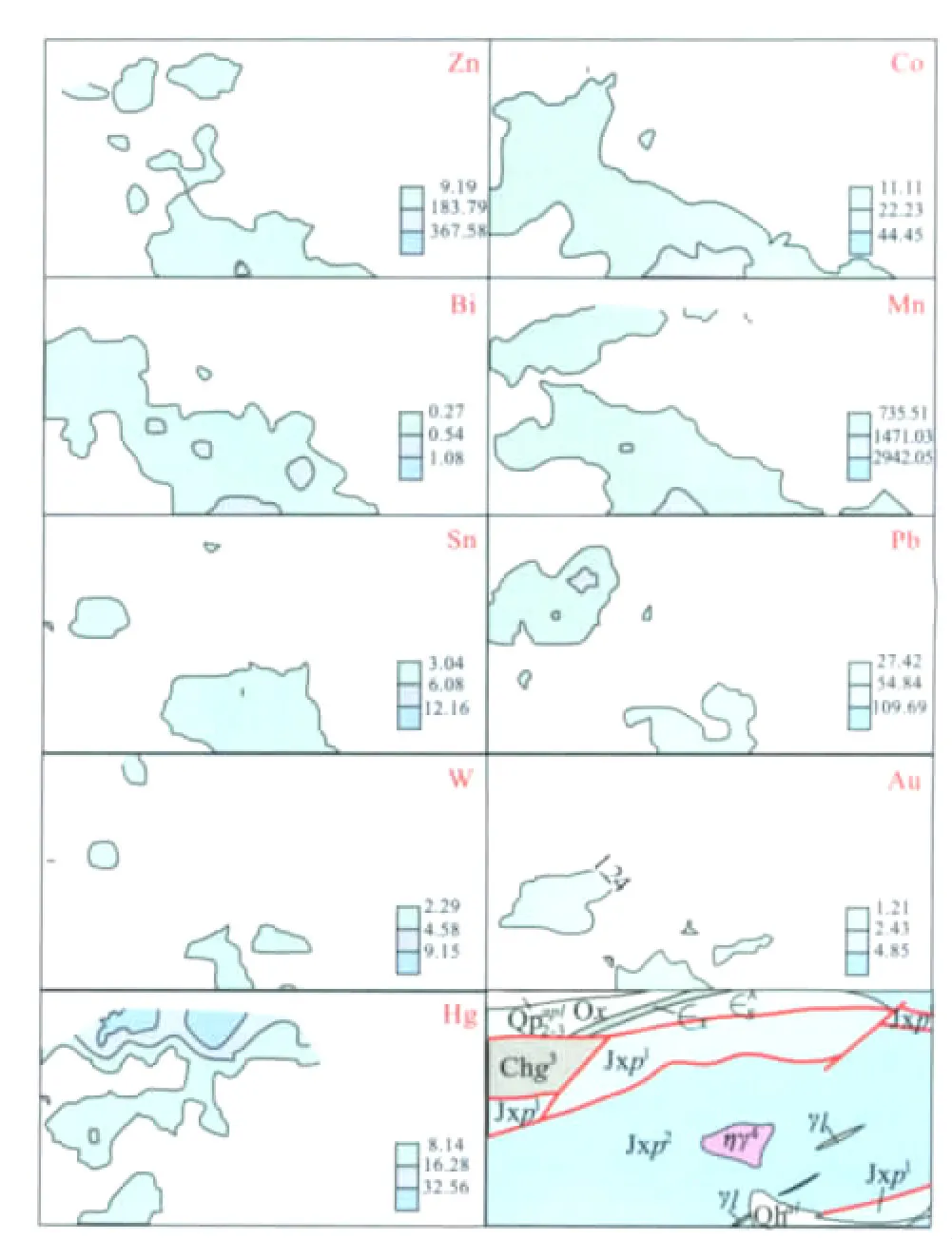

Hs-2异常出现在测区的西南部(图5),呈NWSE向不规则带状发育在长城系、奥陶系(火山)沉积变质岩系和二长花岗岩中,元素组合为Zn-Co-Bi-Mn-Sn-Pb-W-Au-Hg,异常面积约14.6km2。异常区由北西向南东,具有(Au,Pb,Mn,Bi,Co)-(Mn,Bi,Co)-(Sn,Pb,Zn,W,Au,Mn,Bi,Co)组分分带,分别与异常区北西部出露的古硐井组(Chg3)、平头山组一岩段(Jxp1)富Pb,Mn,Bi元素,中部出露的平头山组二岩段(Jxp2)富Bi,Pb,Zn等元素,以及东南部出露的二长花岗岩富W,Sn,Bi,Mo,Sb的地球化学特征相对应。

图5 Hs-2综合异常剖析图Fig.5 The map of integrated anomly Hs-2地质图图例同图1。

Hs-2异常结构为Co,Bi,Mn连续异常带,具有西北、东南2个异常中心(点)。

西北异常中心为Mn,Bi,Co异常与Pb,Zn,Au,W,Hg,Sn独立异常的叠加,各异常叠合较好。Pb,Co,Bi,Mn,Au异常规模较大,具一定的浓度分带,浓集中心都在断裂交切处或其旁侧,可能存在Pb,Au,Mn的矿化,并受构造控制,与古硐井组、平头山组关系密切。

东南异常中心为Pb-Sn-Co-Mn-Bi-Au-Zn-WHg-Cu组合异常,各元素浓集中心明显且叠加好,呈等轴状、不规则状展布。Sn异常扣合于华里西期造山阶段侵入于平头山组中的二长花岗岩体上,浓集中心位于岩体内;W异常与侵入岩和平头山组的接触带相对应,Pb,W,Zn,Hg,Au叠加于侵入岩与围岩的内、外接触带。此异常中心反映二长花岗岩与平头山组地层的接触带可能存在Sn,W,Bi的浓集矿化。

4.3 Hs-3异常特征

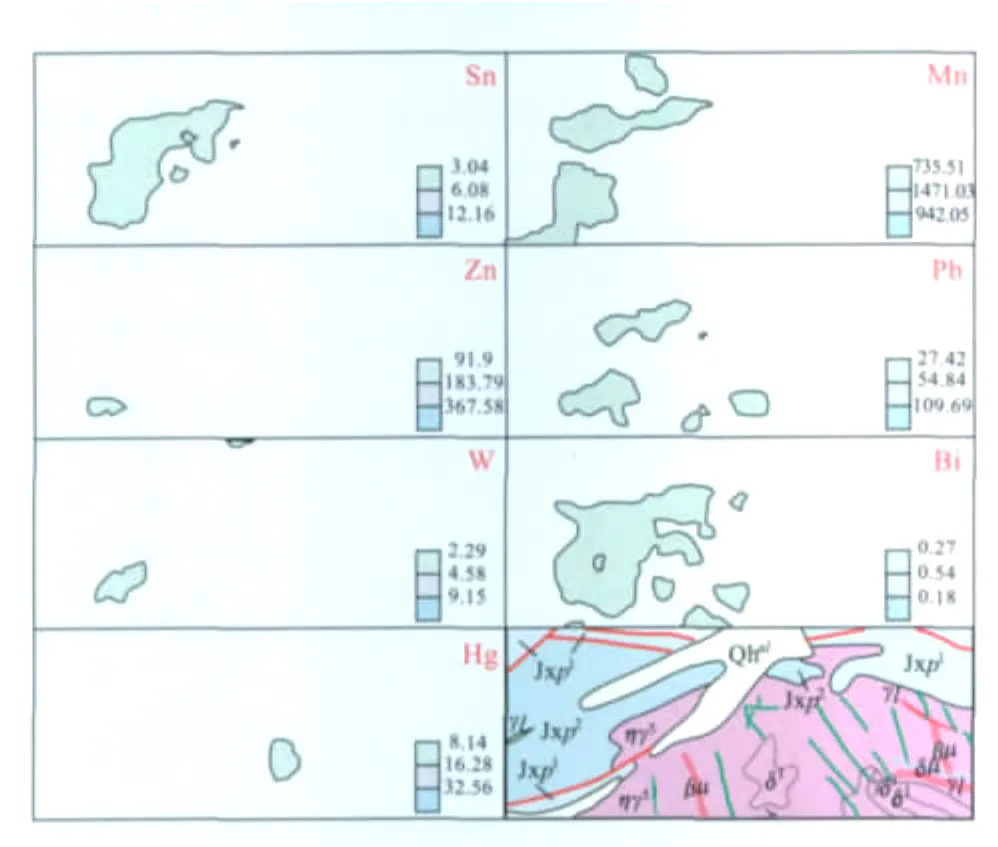

Hs-3异常位于测区的中南部,呈NEE-SN向带状展布,异常面积约6km2,元素组合为Sn-Mn-Zn-Pb-W-Bi-Hg。异常的北部和南部分别为大范围出露的平头山组(Jxp)和二长花岗岩,发育NEE向断层,断层的分割及第四系覆盖使二长花岗岩在接触带附近呈NEE向条带状展布。异常元素组分(分带)与二长花岗岩富Bi,Pb,W和平头山组富Bi,Pb,Zn的地球化学环境相对应。

图6 Hs-3综合异常剖析图Fig.6 The map of integrated anomly Hs-3地质图图例同图1。

异常的北部位于二长花岗岩与平头山组二岩组的外接触带,异常元素从岩体到地层形成了Bi-Sn-Pb-Co-Mn的组分分带,表明二长花岗岩中成矿元素Bi,Sn对综合异常的形成较为重要。自岩体边缘→接触带→远离接触带有可能分别存在由二长花岗岩中Bi,Sn及平头山组岩层中Pb,Co,Mn的富集引起矿化。异常的南段位于NEE向断裂北侧、二长花岗岩与平头山组的接触带西侧,除异常元素浓集中心相叠合外,仍存在自岩体→地层形成的Bi-Sn-W-Pb-Co-Mn分带,还具有(Bi+W+Sn)/(Co+Mn)比值从内接触带→外接触带→远离外接触带呈数量级减小的特征,表明存在自岩浆岩向地层的岩石化学异常分带。W具一定的浓度分带,高值异常强度达异常下限的2倍以上,可能发生浓集矿化。

4.4 化探异常分布规律

化探异常特征显示,测区存在受地层-构造共同控制和受花岗质侵入岩控制的2类异常,分别代表不同的矿化、成因类型,具有不同元素的找矿远景。

4.4.1 测区北中部受地层-构造共同控制的近EW向带状异常

主要为Hs-1和Hs-2异常西北端,呈近EW向带状展布,发育在大豁落山—双鹰山一带,属于红柳河华力西期Au,Ag,Sn,Fe,P成矿带[11]的中南部。区内由前长城系、蓟县系、青白口系、寒武系及奥陶系(火山)沉积变质岩系构成的富集As,Sb,Pb,Bi,Cu,Mo,Zn,P的成矿地球化学环境;近EW向断裂构造密集,热液活动发育。已发现大葫芦山南磷矿点、热液充填型钼矿体、双鹰山东铅矿点,以及一些已见矿化线索的远景区段,主要表现为热液成矿作用和沉积改造成矿作用。地层、岩浆热液提供矿化组分,构造提供矿液运移通道和矿质沉淀、矿石堆积空间,并控制矿化的空间分布。

Hs-1和Hs-2综合异常的轴向与构造延伸方向一致,高值异常、异常浓集中心呈串珠状分布于断裂上方或附近,反映了构造对异常形态的控制;异常元素主要为地层较富集的Mo,Sb,Hg,V,As等元素,反映了除热液化学成分影响外,地层岩石化学组成对化探异常元素组合的影响。

分析表明此异常区具有Mo,V,Cu,W,Ag,Au,Zn,Pb,Co,Bi,Mn等矿产的找矿远景。

4.4.2 测区南部受花岗岩类控制的异常

主要为Hs-2异常东南端和Hs-3异常,主要分布于测区中南部,呈NW-SE向和NE向宽缓带状或椭圆状展布,异常组合Bi-Sn-W为亲花岗岩类成矿元素组合。

异常发育在中酸性岩浆岩边缘或与地层的内、外接触带,岩浆岩及接触带的形态对异常形态具有明显影响;异常元素主要为亲花岗质岩类的W,Sn,Bi,Mo及围岩(地层)的部分富集元素,并存在自岩体→围岩(地层)的Bi-Sn-W-Pb-Co-Mn组分分带,反映中酸性岩浆岩化学组分对异常元素组合的控制,以及自岩体→围岩(地层)的元素浓集分带对异常组分分带的影响。

异常可能还反映蓟县系平头山组沉积岩层富集的Bi,Mo,Pb等成矿元素受岩浆活动提供的热源、流体、挥发组分的驱动而迁移,并在局部富集矿化。

因此,中酸性岩浆岩不仅提供原生晕成晕所需的热源、气水热液流体,还促使平头山组浓集的Bi,Mo,Pb等元素受热的驱动而呈异常叠加,且叠合好、强度高,浓集中心及高值异常分布于外接触带。

5 结论

通过对测区化探异常特征的研究,得出以下结论:

(1)元素分布特征除受地质背景控制外,景观特征对元素在水系沉积物中元素分布影响强烈。机械分散为主、淋滤作用微弱使易溶元素背景含量升高,而难溶组分降低,风成沙干扰使水系沉积物微量元素呈U形粒度分布,并影响元素共生组合。

(2)测区Ag,As,Bi,Mo在各地层的水系沉积物中都较富集,As,Bi,Cu,Sb,Pb,Mo在不同种属中酸性岩浆岩区的水系沉积物中都较富集。此外,各地层及岩浆岩分别选择富集不同的金属成矿元素,形成各异的成矿地球化学环境。

(3)测区圈定了3个综合异常,Hs-1综合异常为Cu-Hg-Sb-Mo-Ag-As-V-W-Zn-Au组合,发育在长城系、蓟县系及寒武系地层和近EW向构造体系构成的地质环境中,具Mo,V,P,Ag,Cu,Au,Zn,W等的找矿远景。Hs-2和Hs-3综合异常除与地层有关外,在地层与花岗岩接触带存在自岩体→外接触带的组分分带,反映花岗岩对异常的影响,可能有亲花岗岩的W,Sn,Bi等成矿元素的矿化。

(4)测区综合异常划分为受地层-构造共同控制和受花岗质侵入岩控制的2类,Hs-1和Hs-2综合异常受地层-构造共同控制,反映大葫芦山—双鹰山一带东段的成矿规律及其控矿要素;Hs-3综合异常和Hs-2综合异常东南端受花岗质岩类控制。

研究区广泛的第四系冲洪积层覆盖和风成沙对水系沉积物元素组合产生影响,并对异常具有弱化作用,制约了异常的评价解释。对于冲洪积物覆盖条件下的水系沉积物测量及异常查证,可结合地气测量或金属活动态测量,以提高冲洪积层覆盖区隐伏矿的找矿效果,有利于远景矿化区段弱小异常的评价解释。

[1] 甘肃省地质矿产局.甘肃省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[2] 修群业.甘肃北山地区花岗岩类地球化学特征及大地构造意义[J].前寒武纪研究进展,1999,22(1):31-39.

[3] 左国朝,何国琦.北山板块构造及成矿规律[M].北京:北京大学出版社,1990.

[4] 杨合群,李英,李文明,等.北山成矿构造背景概论[J].西北地质,2008,41(1):22-28.

[5] 聂凤军,江思宏,白大明,等.北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向[M].北京:地质出版社,2002.

[6] 康明,岑况,吴悦斌,等.北山戈壁荒漠景观1∶5万地球化学测量方法研究[J].地质与勘探,2004,40(3):64-68.

[7] 岑况,叶荣,沈镛立,等.北山戈壁荒漠地区1∶5万植物地球化学测量效果[J].地质与勘探,2003,39(6):86-89.

[8] 任天祥,伍宗华,羌荣生.区域化探异常筛选与查证的方法技术[M].北京:地质出版社,1998.

[9] 史长义,张金华,黄笑梅.子区中位数衬值滤波法及弱小异常识别[J].物探与化探,1999,23(4):250-257.

[10] 李孝红.冀北地区低缓地球化学异常的找矿意义[J].物探与化探,2003,27(6):419-422.

[11] 张发荣,牛卯胜.甘肃北山地区成矿带划分及基本特征[J].甘肃地质学报,2003(1):50-57..

Geochemical characteristics of Dahulu mountainous region in Beishan Area and the significance for ore prospecting

ZHANG Xiang-nian

(Institute of Geological Survey of Gansu Province,Lanzhou730070,China)

Geochemical characteristics,distribution of geochemical anomlies and the characteristics of the geochemical anomalies suggest that rock weathering and migration pattern of elements,aeolian sand have heavy influencee on micro-element distribution of river sediments.Each stratigraphic unit and magmatic body constitutes different ore-forming geochemical settings.In the working area are developed 3synthetic anomlies with different element associations and the anomlies are divided into 2types,i.e.the anomly controlled by both stratum and structure and the other by granitoids.The anomlies are varied in metallogenesis,mineralization space and significance for ore prospecing..

Dahulu mountainous area;geochemical setting of mineralization;geochemical characteristics;geochemical anomly distribution pattern;Beishan Area;Gansu province

P632

A

1001-1412(2012)03-0371-09

10.6053/j.issn.1001-1412.2012.03.018

2011-04-10; 责任编辑: 王传泰

中国地质调查局国土资源大调查项目(编号:1212010880601)资助。

张祥年(1982-),男,工程师,硕士,2008年毕业于中国地质大学(北京)地球化学专业,从事岩浆岩地球化学、矿产地球化学勘查工作。通信地址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪南街190号,甘肃省地质矿产勘查开发局地质调查院;邮政编码:730050;E-mail:zhangxn2009@yahoo.cn