基于足底压力的羽毛球运动足部受力特征研究

2012-11-01傅维杰

傅维杰,刘 宇,李 路

在我国,羽毛球除了作为一种传统的竞技体育项目之外,还是深受各年龄段人群青睐的大众健身运动。它要求人们在很短时间内做出急停、急转、起跳、蹬跨等各种连贯复杂的动作,并配合上肢完成击球[1]。从生物力学角度来说,上述一系列的基本动作包括双足运动的高速和不对称性、下肢各关节角度的快速变化以及运动过程中巨大的地面冲击力[2]。而正是由于羽毛球动作中太多的启动、落地与变向,使得其成为造成人体下肢,特别是足部损伤的重要原因[3],从而影响运动员的竞技水平以及羽毛球运动在群众体育中的开展。

以往研究表明:通过理解足部压力分布特征可以有效地优化技术动作、降低足部伤害、改善专项鞋的设计等[4-5]。目前,有关足底压力的研究仍主要集中于走、跑、跳等常见步态特征[6-7],研究对象也多为不同年龄段人群和病患[8-9]。针对与竞技体育和大众健身均息息相关的运动项目(如羽毛球等)的足底压力特征研究,国内外却鲜有报道。因此,本研究拟通过获取羽毛球运动中最常见的前场蹬跨步和蹬转起跳步法动作的足底压力,对羽毛球运动足部受力特征进行分析和探讨,以期为改善羽毛球动作技术、减少运动损伤和专用鞋的防护设计提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取校队高水平羽毛球男运动员 12 名,年龄(20.1±1.9岁),身高(179.1±3.4)cm,体重(71.1±7.6)kg,训练年限(10.7±2.5)年,一级和二级运动员各6名。所有受试者经过足部病史询问和体格检查,确定其下肢和足部无急、慢性损伤,解剖结构和机能正常,身体状况以及运动能力良好,并于实验前自愿签订知情同意书

1.2 研究方法

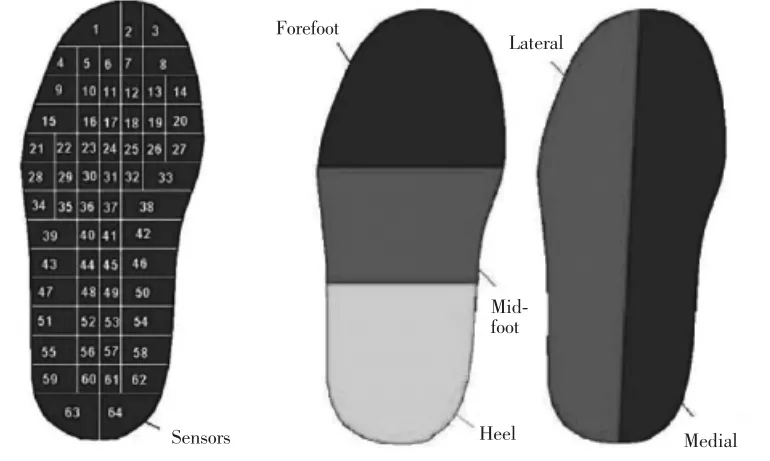

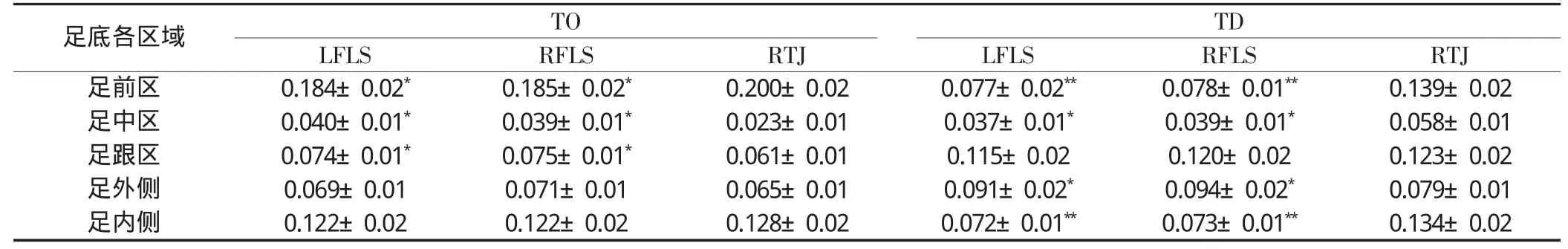

1.2.1 测试仪器 采用德国Medilogic Insole Measurement鞋垫式足底压力测试系统。所采用压力鞋垫的大小根据受试者鞋码选择41/42码,厚度为1.2 mm,由64个矩阵分布的共225个0.6×0.4 cm 压力传感器组成(见图 1),压力范围为 0~64 N/cm2,最高采样率为300 Hz。

图1 鞋垫压力传感器组成和足底区域划分Figure 1 Composition of insole pressure sensor and region division of plantar

1.2.2 实验方法 采用根据录像观察所得的羽毛球运动中最常用的 3 种步法:左前场蹬跨步(left front lunge step,LFLS)、右前场蹬跨步(RFLS)和一步蹬转起跳(Revolve to Jump,RTJ)作为测试动作[10](见图2)。以上述3种步法规定为一组,要求受试者进行3组×5次的步法动作,每完成一组动作后休息至体能恢复。实验时,将压力鞋垫平整地置于鞋内,采集的数据通过无线接受器实时地传送到PC中。受试者均右手持拍,穿着同一型号的羽毛球鞋、袜,并选用羽毛球运动中最常见的木地板作为运动场地。

图2 羽毛球蹬跨步(左)和一步蹬转起跳动作(右)示意图Figure 2 Badminton front-court lunge steps(left)and revolve to jump(right)

1.2.3 数据处理分析 数据采集与分析采用配套软件Medilogic 3.0完成。本研究在BONTRAGER[11]等人有关鞋垫区域设置的基础上,针对动作特点和压力鞋垫自身的构造特征,把足底划分为足前区(Forefoot)、足中区(Mid-foot)、足跟区(Heel)以及内外两侧(Medial&Lateral)共5个区域进行足底压强特征值和曲线的分析(见图1)。

1.2.4 主要观察指标 根据羽毛球步法动作的特点,我们将左前场蹬跨步、右前场蹬跨步和一步蹬转起跳3种步法划分为后脚起蹬(TO)和前脚着地(TD)2个阶段分别进行分析。主要参数:(1)足底平均最大压强、最大压强转变量;(2)各区域最大压强分布、压强-时间变化曲线;(3)压心(center of pressure,简称COP)轨迹。

1.3 统计学分析

2 结 果

2.1 各步法足底最大压强比较

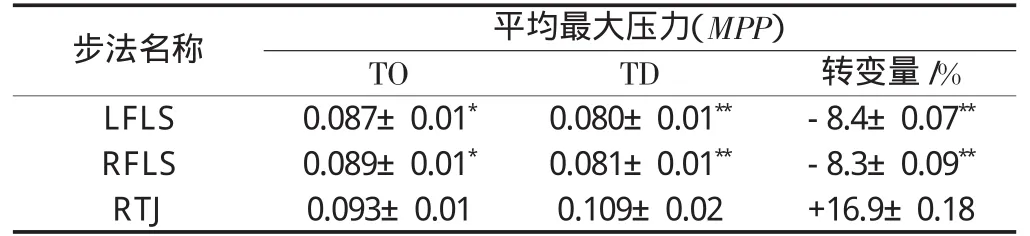

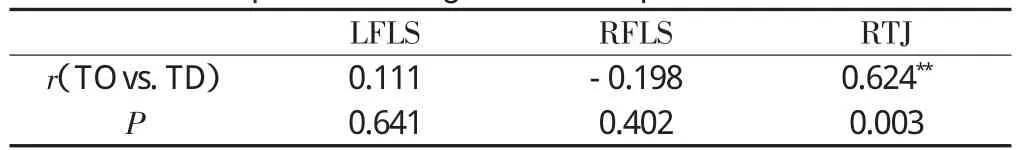

经过体重标准化后足底平均最大压强(MMP)见表1,其中转变量(transferred)表示各步法从后脚起蹬(TO)转变为前脚着地(TD)过程中,最大压强改变的百分比,即Transferred=(MPPTD-MPPTO)/MPPTO×100%

表1 3种步法经过体重标准化后足底平均最大压强比较(N/kg×cm2)Table 1 The plantar average maximum pressure of three technical movements after weight standardized(N/kg×cm2)

表2 各步法足底平均最大压强相关性比较Table 2 Correlative comparison of each technical movement plantar average maximum pressure

LFLS和RFLS在TO、TD和PT方面的值都很接近,说明两者在最大压力的特征表现方面相似,这是由步法的技术特点决定的。相反,RTJ时TO和TD的值显著大于其他两者(P<0.05;P<0.01)。同时,LFLS 和 RFLS时 PT 值为负,而在 RTJ时 PT 值则为正(+16.90%)。

LFLS和RFLS并没有表现出显著相关,相反,RTJ则表现出2阶段之间存在显著相关,且为正相关。换句话说,羽毛球运动员在做一步蹬转起跳时,其蹬地的平均压力越大,着地瞬间所表现的力也会越大(见表2)。

2.2 各步法足底压力分布特征比较

2.2.1 起蹬(TO)阶段 在足部支撑的末期,无论哪一种步法的足前区都会出现一个明显的峰值。在整个TO阶段,LFLS和RFLS在足底各个区域的最大压强都很接近,无显著差异,两者的足前区和内侧区值均大于足中区、足跟区和外侧区;RTJ时,各个区域最大压强相比前两种动作均表现出较大差异,但同时足前区和内侧区也如前两种动作一样,其值远远大于足中区、足跟区和外侧区(见表3)。

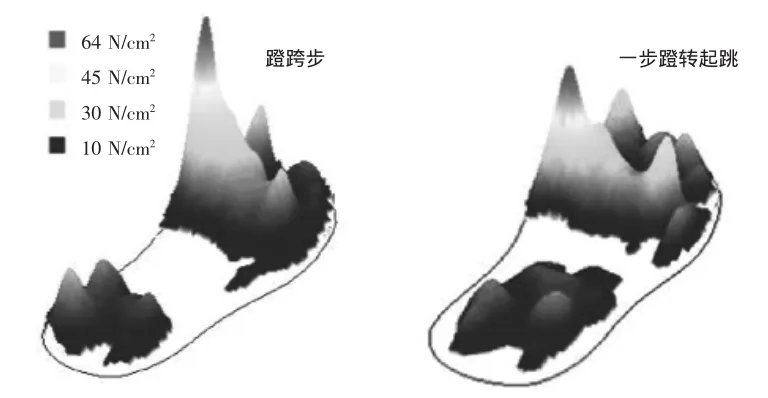

通过足底最大压力示意图发现(见图3),在整个TO阶段,足前区的内侧跖骨区、拇趾和第1、2跖骨区无论是平均压力还是最大压力均显著高于足部的其他部位。其中,第1跖骨头是足部出现瞬时和平均压力峰值的部位,最大能超过64 N/cm2。相比之下,虽然RTJ的整体平均压力分布与前两者有所相似,但从分布范围来看,足弓以及足跟部位压力相对更广,足前区的平均压力相对趋于平衡。

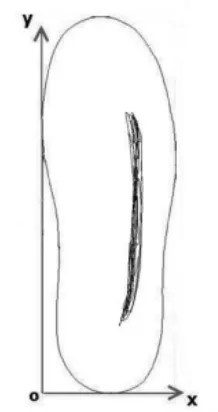

2.2.2 着地(TD)阶段 TD阶段,LFLS和RFLS在足底各个区域的MMP值都很接近,无显著差异,两者的足跟区值显著大于足底其它区域,分别达到了 0.115 N/kg×cm2和 0.120 N/kg×cm2(见表3)。根据触地阶段足底压力与时间曲线以及实时压力的变化可知,TD瞬间,运动员是靠脚跟外侧进行着地,之后压力从足中部过度到足前部(见图4)。结合压心(COP)的轨迹得出:从运动员脚跟着地瞬间开始,COP的变化是从足跟区的中外侧通过足中区的外侧(见图5)逐渐向足前区过渡,也就是说在TD阶段,高水平羽毛球运动员会把足底压力集中于脚后跟和足外侧进行缓冲制动。

表3 三种步法经过体重标准化后足底各区域最大压强比较(N/kg×cm2)Table 3 Plantar average maximum pressure of different plantar divisions in three technicalmovements after weight standardized(N/kg×cm2)

图3 蹬跨步和一步蹬转起跳时蹬地阶段足底最大压力示意图Figure 3 Peak plantar pressures of front-court lunge steps and revolve to jump during toe-off

图4 蹬跨步着地阶段足底各区域压力-时间曲线以及实时压力变化图Figure4 Different plant ardivisions pressure-time curve off ront-court lungesteps durin gtouch downan dreal-time pressure graph

RTJ时,除足跟区外,足底各个区域的MMP值相比LFLS和RFLS均表现出非常显著的差异(P<0.05),同时足前区、足跟区和内侧区的值远远大于足中区和外侧区(见表3)。由于腾空时身体只受到重力作用,此时特殊的足部解剖学位置决定运动员下落着地时的足底压力特征:TD瞬间足前区先接触地面同时压力由足内侧向足跟区进行过渡(见图6上)。其中,接触瞬间足前区的压力分布主要还是集中于拇趾以及第1、2跖骨头,且仍以第1跖骨头为最主要区域(见图6下)。

图5 蹬跨步时着地阶段压力中心位置变化Figure 5 Position change of center of pressure in front-court lunge steps during touchdown

图6 一步蹬转起跳着地阶段足底各区域压力-时间曲线以及实时压力变化图Figure 6 Different plantar divisions pressure-time curve of revolve to jump during touchdown and real-time pressure graph

3 讨 论

作为我国优势竞技体育及传统健身项目的羽毛球,融合了运动中诸多急停、急起、侧向急转等一系列动态步法。步法动作作为羽毛球运动之母,均源自走、跑、跳、转等基本的移动性动作[12],而足底压力技术在这些基本动作领域的应用早已十分成熟。早在20世纪70年代,GRUNDY等在对人体行走时足底压力的研究中就指出:人体在裸足状态下正常行走时,前脚掌的负重与足跟相比并没有什么明显的变化,但前脚掌的负重时间却比足跟长[13]。之后,HENNING等对于跑速在3.3 m/s下的足底压力分布进行研究发现:随着前脚掌内侧负重的增加,脚后跟外侧也开始出现压力值;在着地阶段,足底压力的分布主要集中于拇趾和第1跖骨区[14]。MARK[15]则对13名击剑运动员的足底压力指标进行测试,比较2种不同运动鞋对于常见击剑步法的差异,为击剑专用鞋的研制提供理论依据。

本研究发现:蹬地和着地阶段,左前场蹬跨步、右前场蹬跨步的平均最大压力值、压力变化以及平均压力分布均无显著差异;相比较而言,一步蹬转起跳步法,无论是平均最大压力值还是压力变化都明显大于前两者。且离地和着地前后2个阶段的平均最大压力值存在显著的正相关,换句话说,羽毛球运动员在做一步蹬转起跳时,其蹬地的平均压力越大,着地瞬间所表现的力也会越大,并从另一个角度支持由于腾空前要求踝关节充分蹬地[16]从而导致着地损伤的几率增大。

根据足底压力的分布特征,3种步法在离地阶段,足前区的内侧跖骨区以及拇趾和第1、2跖骨区无论是平均压力还是最大压力均高于足部的其他部位,足尖对于羽毛球运动员步法运动的重要性不言而喻[17],因此在设计专业羽毛球运动鞋时,可以着重考虑加强对于足前区,特别是第1跖骨范围内足底耐磨性的设计,以此延长运动鞋的寿命。同时在着地阶段,左前场蹬跨步和右前场蹬跨步无显著差异,均是靠脚跟中部及外侧进行着地,从足跟区的中外侧通过足中区的外侧逐渐向足前区过渡,其中着地瞬间,足跟区平均最大压力高于足部的其他部位。一步蹬转起跳步法的整个着地过程则是由运动员的足前区先接触地面,同时压力由足外侧向足跟区进行过渡,其足前区平均最大压力远远大于左前场蹬跨步和右前场蹬跨步,接触瞬间足前区的压力分布主要还是集中于拇趾以及第1、2跖骨区,且仍以第1跖骨区为最主要区域。由此可以推断,羽毛球运动中踝关节在着地瞬间较易受伤的原因除了落地时本身足部内翻的解剖位置之外,足部受力的不均衡也是踝关节扭伤的重要原因之一[18]。因此,在羽毛球鞋的设计中,应重点加强对于踝关节的保护,并在运动员腾空的过程中,尽量减少过度内翻情况的发生,同时尽可能地合理分布着地时的压力区域,减小局部压力峰值。

4 结 论

3种步法在离地时,足前区的内侧跖骨区以及大拇趾和第1、2跖骨区的最大压力均高于其他部位;着地时,蹬跨步把足底压力集中于脚后跟和足外侧进行缓冲制动,蹬转起跳步则把压力集中于大拇趾及第1、2跖骨区。因此,羽毛球运动员应注意在采用不同步法时足前区和足跟区中部及足外侧的负荷变化,并尽可能地选择穿着能够分散上述区域压力的专项鞋来避免足部受力的过度集中。

[1]毛秋明,黎加林.羽毛球[M].长沙:湖南大学出版社,2004.

[2]魏勇.运动鞋对羽毛球典型步法中跖趾关节和后足稳定性的影响[J].体育科学,2009,29(10):89-97.

[3]余晓,徐国强.广州地区羽毛球运动员损伤调查分析[J].解放军体育学院学报,2005,24(2):100-102.

[4]MORIOCKM,NIGGBM.Theoretical Considerations and Practical Results on the Influence of the Representation of the Foot for the Estimation of Internal Forceswith Models[J].Clin Biomech,1991,6(1):3-13.

[5]张勤良,倪朝民.鞋靴对足底压力分布影响及其舒适度研究进展[J].中国康复医学杂志,2012,27(2):180-183.

[6]洪友廉,王琳,周继和,等.有鞋带跑鞋和松紧鞋舌跑鞋跑步主观舒适度、足底压力和后足运动参数比较[J].中国运动医学杂志,2011,30(7):613-617.

[7]齐春燕,王来东,李成梁.篮球运动员跳投肌电及足底压力的同步研究[J].天津体育学院学报,2010,25(5):422-424.

[8]高军艳,李树屏.糖尿病患者足底压力研究进展[J].中国康复医学杂志,2009,24(9):861-864.

[9]栾天峰.11~12岁肥胖儿童不同步速时足底压力分布特征及步态研究[J].天津体育学院学报,2010,25(6):533-536.

[10]魏勇,刘宇,傅维杰.羽毛球运动步法分类及使用频率[J].上海体育学院学报,2008,32(5):54-60.

[11]BONTRAGER E L,BOYD L A,HEINO JG,etal.Determination of Novel Pedar Masksusing Haris Mat Imprints[J].Gait&Posture,1997,5(2):167-168.

[12]冯秋明.羽毛球教学中的步法移动技术[J].体育成人教育学刊,2003,19(4):90-91.

[13]GRUNDY M S,TOSH PA,MCLEISH R D,etal.An Investigation of the Centers of Pressure under the Foot while Walking[J].Bone Joint Surg,1975,57(1):98-103.

[14]HENNIGEM,MILANITL.In-Shoe Pressure Distribution for Runningin Various Typesof Footwear[J].JAppl Biomech,1995,11(3):299-310.

[15]MARK D G.The Role of Footwear on Kinematics and Plantar Foot Pressurein Fencing[J].JAppl Biomech,2002,18(2):155-162.

[16]FUGL-MEYER A R,SJÖSTRÖM M,WÄHLBY L.Human Plantar Flexion Strength and Structure[J].Acta Physiol Scand,1979,107(1):47-56.

[17]汤志强.羽毛球运动员的下肢力量和步法训练方法[J].南京体育学院学报(自然科学版),2004,3(3):46-47.

[18]傅维杰.羽毛球运动员踝关节损伤的生物力学分析[J].浙江体育科学,2007,29(1):126-128.