皮艇划桨动作中躯干与上肢的协调方式特征研究

2012-11-01应春意潘慧炬林辉杰梁海丹刘功聚

应春意 ,潘慧炬,林辉杰 ,梁海丹 ,刘功聚

在运动技能控制领域中,协调(coordination)是指与环境、与事件相关的人体各环节运动的组织方式[1],有效的协调方式有利于提高运动技能水平。在国外,虽然在医学、技能学习与控制等领域对动作的协调性有一定的研究,如对走、跑、跳等基本动作协调特性的研究,然而在体育技术动作中此方面的研究并没有很广泛。而且,近来由于方法、内容、理念等的更新[2],出现了一些对体育技术动作的原创性研究[3-4],展示了不同速度(竞速项目)、不同等级运动员环节协调方式的差异,揭示了专项技术中肢体的协调特征。在皮艇技术中,动作的协调性是一个很重要的因素,教练员对此非常强调。但是,目前关于这种特征的判断基本上靠教练员的观察与经验,缺乏定量化的测量、评价以及研究。此外,在皮艇运动中,主要依靠躯干与上肢的动作来完成划桨技术,它们对皮艇技术的效果具有非常重要的影响。本研究对女子皮艇运动员划桨周期中躯干与上肢协调方式的特征进行探索,为皮艇技术的监控提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

浙江省省队女子皮艇运动员,其中包括运动健将级运动员1名,一级运动员3名,其余均为二级运动员,共计10名。通过各样本自身左右侧相同动作的比较来说明运动协调的控制问题,这在一定程度上控制了运动等级因素的影响。

1.2 研究方法

1.2.1 测试方法 采用三维定点拍摄对女子皮艇运动员的技术进行测量。在测试中,采用3台SONY DCR-HC1000E摄像机,拍摄频率为25帧/s,分别置于运动员的左、右侧前方以及正侧面(见图1),将拍摄范围控制在200~220 m之间,拍摄距离为80 m左右。采用信号灯使3台摄像机的拍摄同步进行。拍摄结束后,将H-24型三维DLT立体辐射框架运至210 m的拍摄位置进行标定。

1.2.2 数据采集方法 采用德国的SIMI软件对所拍摄的视频资料进行三维解析。在SIMI软件中,建立了10环节模型,分别为头、躯干、左前臂、左上臂、左手、右上臂、右前臂、右手,用3个点标记船体的运动,分别为船头、船尾以及任意一点。将视频资料在会声会影12.0上进行剪辑,截取一个动作周期进行解析。划桨动作周期统一从左桨入水开始至左桨再次入水结束,包括左划桨、向右换桨、右划桨以及向左换桨4个阶段,前两个阶段统称为左桨阶段,后两个阶段统称为右桨阶段。将视频导入SIMI后,对其进行拆分,变成50场/s。解析后,对人体关节的角度、角速度进行计算,并且采用最佳截止频率对数据进行平滑处理。

其中,躯干转动角(SR)是指肩轴在水平面内的转动角度;躯干屈伸角(SE)是指肩髋轴中点的连线与垂直轴的夹角;躯干扭转角(ST)是指肩轴与髋轴的夹角;左右肘的屈伸角(LE、RE)是各侧肩-肘连线与腕-肘连线形成的夹角。角速度是通过角度对时间的求导而得。

1.2.3 数据处理方法 在本研究中,对每个运动员躯干的转动、屈伸以及扭转的角度和角速度与上肢左、右肘的屈伸角度和角速度的变化曲线统一插值成100个数据,将时间标准化为100%。采用连续相对相位(Continuous Relative Phase)对每个时刻躯干与左臂、右臂的协调关系进行定量分析。在CRP方法中,将关节的角度与角速度标准化后,综合成一个相位上变化指标Φ,某一时刻两个关节Φ的差值即为它们的协调情况,具体方法参见 MILLER[5]的研究。Φ 的差值在 0~180°之间,在 0~90°之间表示两个关节为正相位(in-phase)协调,90°~180°之间表示为逆相位(anti-phase)协调。越接近 0°,正相位协调程度越高;越接近180°,逆相位协调程度越高;越接近90°,两者协调关系越弱,表示一方的任意运动不能或较小地引起另一方运动状态的变化。

根据尼克莱·伯恩斯坦的“协调观”,肢体活动表现出协调或不协调与它们间的依赖、因果关系具有密切联系,但是不同肢体协调程度表现形式有所差异,如中等程度的协调表现为肢体间联系密切(称之为自由度的冻结),然而发展到高级程度后又变现为联系松散(称之为自由度的释放)。近来,依据动态系统理论,众多研究发现肢体间联系的变异属性与动作协调也存在关系,结合皮艇项目就这一关系进行探索是本研究的一个主要部分。这些属性在各种技术中的具体表现是存在差异的,它们为各种技术肢体协调的研究提供了理论基础。

1.2.4 数理统计 本研究采用SPSS17.0软件,对各样本左右侧肢体间的协调方式以及变异性进行了差异显著性检验,显著性水平设置为 P<0.05 或 P<0.01。采用 oringe8.0 软件制作研究效果图。

2 研究结果

2.1 划桨周期中躯干与上肢协调方式的瞬时变化

图2显示,躯干转动、屈伸以及扭转分别与左、右手臂肘关节屈伸基本上属于正相位协调,不存在逆相位协调。在躯干与左上肢的协调方式中,高程度的正相位协调在左划桨阶段中期与右桨出水附近;在躯干与右上肢的协调方式中,则出现在右划桨阶段中期与右桨出水附近。表明在这些时段中,躯干与上肢的运动存在比较密切的关联。此外,在左划桨阶段,躯干与左上肢的正相位协调程度呈现“降低-提高-降低”的变化。表明在左划桨初期,划桨主要依靠躯干或左手臂的运动,随后依靠躯干与左手臂的共同运动,最后再依靠躯干或左手臂的运动。在右划桨阶段,躯干与右上肢的正相位协调程度呈现“降低-提高-降低-提高”的变化。这提示,在右划桨初期,划桨主要依靠躯干或右手臂的运动,随后依靠躯干与右手臂的共同运动,接着再依靠躯干或右手臂运动,最后再依靠躯干与右手臂的共同运动。

图2 皮艇一个动作周期中各“躯干-肘”协调方式示意图

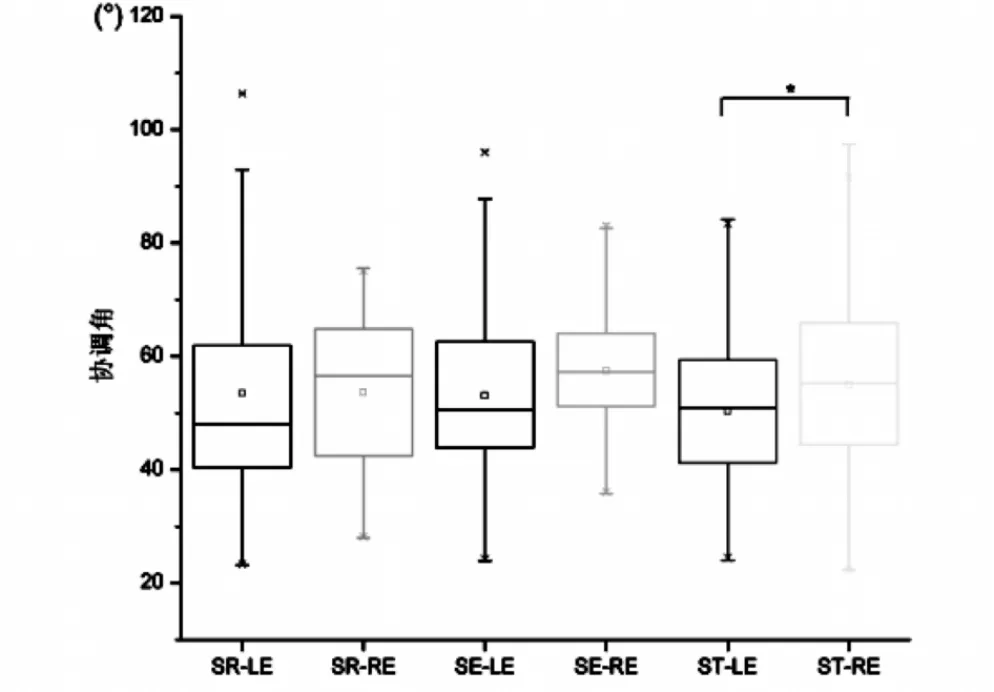

2.2 躯干与上肢协调方式的整体比较

图3显示,整个动作周期中躯干与上肢正相位协调程度的平均值在 40°~60°之间,最大值在 70°~100°之间,最小值在 20°~40°之间。在躯干与上肢的协调方式中,除了躯干扭转与左肘(STLE)的协调方式与右肘存在显著性差异外,其他均不存在显著性差异,躯干扭转与左臂的正相位协调程度比与右臂的要高。图4显示,在整个周期中躯干与上肢正相位协调程度变异性的平均值在 30°~40°之间,最大值在 50°~60°之间,最小值在 10°~20°之间。躯干与左肘和右肘间协调变异程度存在显著性差异。躯干转动与左肘协调变异性小于三种躯干形式与右肘;躯干屈伸与左肘协调变异性小于躯干屈伸、旋转与右肘,躯干扭转与左肘协调变异性小于躯干旋转与右肘。这显示,躯干与左臂协调方式的稳定性较好,容易控制,但是灵活性差;躯干与右臂协调方式则与其相反。

图3 皮艇一个动作周期中各“躯干-肘”协调方式均值曲线统计图

2.3 不同动作时段中躯干与上肢协调方式比较

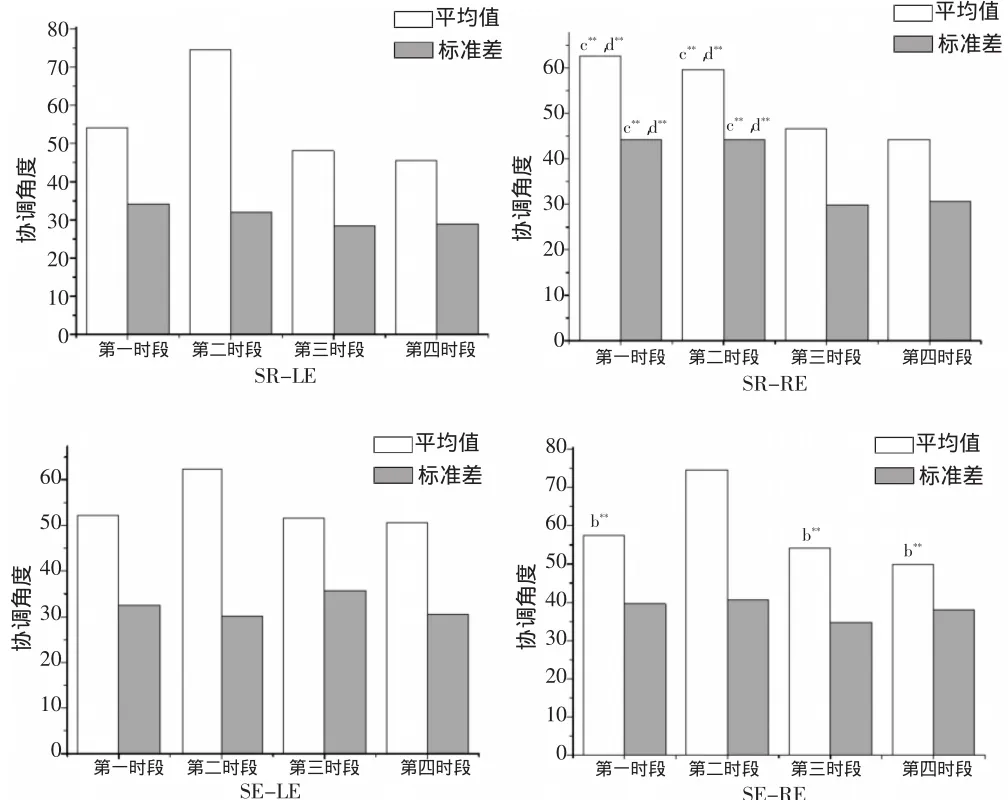

图5显示,在不同动作阶段中,躯干与上肢协调及其变异性的差异性主要集中在左桨阶段(图5中的a、b)。在左划桨时段,躯干与左臂的协调程度要高于躯干与右臂,其变异性则较小,这两者不同躯干形式间存在多处显著性差异;在向右换桨时段,这两者不同躯干形式协调变异性也存在多处显著性差异,此外,躯干屈伸与左肘协调程度显著性小于躯干旋转、扭转与右肘。在右桨阶段中(图中的c、d),只有在右划桨时段躯干屈伸与左肘的协调以及在向左换桨时段躯干屈伸与右肘协调与各自阶段中躯干旋转与左肘协调变异性存在显著性差异。这显示,躯干和左上肢的协调及其变异性与右上肢在整体上的差异主要源自左桨阶段。

图4 皮艇一个动作周期中各“躯干-肘”协调方式均值曲线统计图

2.4 躯干与上肢协调方式中不同动作时段间比较

图6中可知,在躯干转动与左肘的协调以及躯干屈伸与右肘的协调中(图6中a、d),协调程度在向右换桨时显著性高于其他三个时段,其他时段间无显著性差异。在左桨阶段,躯干转动、扭转分别与右肘(图6中b、f)的协调及其变异性比右桨阶段要高(P<0.01),这两个阶段内各时段间无显著性差异。在躯干屈伸、扭转分别与右肘协调中(图6中c、e),在这两个指标上四个时段间均无显著性差异。这显示,躯干与右上肢的协调及其变异性在不同时段中存在显著的差异性,主要是在右桨阶段明显低于在左桨阶段。躯干与左上肢的协调及其变异性在不同时段中的差异并不明显。

图5 每个动作阶段中各“躯干-肘”协调方式均值与标准差示意图

图6 每个动作阶段间各“躯干-肘”协调方式均值与标准差示意图

3 讨 论

通过对整个动作周期中躯干与上肢协调方式瞬间变化(见图2)的观察,发现在左或右划桨时段中躯干旋转、屈伸以及扭转与划桨侧手臂的协调存在一个共同的变化特点,即为正相位协调程度“降低-提高-降低”变化,这显示了躯干与划桨侧上肢运动间的联系。由于水面相对处于静止状态,桨叶入水后需要迅速的破坏这种状态,从中获得动力,教练员经常称之为“破水”。这时对施加在桨上的力要求比较高,尽可能产生较大的力,快速推动静水流动。从前面的研究结果中可知,此时划桨主要依靠躯干或手臂的运动,躯干产生的力量要比手臂大的多,能产生较大的作用力。此时手臂处于僵直状态,可以提供一个良好的力臂基础,并且与躯干形成一个共同体,然后再依靠躯干的发力,产生较大的力矩,从而快速“破水”。之后,桨叶对水流的横截面积变大,相对躯干的力臂减少,因此,此时手臂与躯干的共同发力,有助于获得较多的推进力。随后,由于水流的速度变大,这时要求拉桨的速度也要快,才有获得动力的可能,这要求相应肢体的移动速度也要快。手臂的质量比躯干小的多,相对容易产生更快的速度,由此认为,这时期划桨主要依靠手臂的运动。通过对皮艇技术的分析认为,在划桨时段中,划桨首先主要依靠躯干运动,然后依靠躯干与划桨侧手臂共同运动,接着主要依靠划桨侧手臂的运动。对于这一点的探索,有利于了解划桨时段中躯干与划桨侧手臂的协调结构,为更好的掌握与改进划桨动作提供指导。

图2中显示,在划桨时段中,躯干与左、右划桨侧手臂的协调间的一个主要区别在于在右划桨时段末期躯干与右手臂协调还存在一个提高的过程。本研究认为,在左划桨时段,通过左肘关节屈曲来拉桨,直到桨叶出水;在右划桨时段,首先也是通过右肘关节屈曲来拉桨,然而,随后还存在一个肘关节伸展的撑桨动作,并且与躯干的前伸、向后扭转与旋转积极配合。这显示,同样在划桨动作中,躯干在右划桨阶段与右肘的协调比其在左划桨阶段与左肘的协调中肘关节运动具有更多的自由度,不仅具有屈肘拉桨的动作,还具有伸肘撑桨的动作,这有利于产生较好的划桨效果。产生这种差异的原因可能在于人体神经系统对习惯侧的动作控制水平比较高,习惯侧的技能比较娴熟,使人体环节在运动时开放了更多的自由度,产生一些更有利于运动效果的动作。这一点为今后皮艇技术动作的监控提供了崭新的视角。躯干与划桨侧肘关节协调在划桨阶段后期是否存在一种提高的变化过程可能成为划桨动作是否完善的一个标准,特别是在躯干与非习惯侧。此外,从图2中可以发现,在右划桨阶段后期,躯干与左肘的协调方式变化与其与右肘的具有相同的变化趋势,也是具有较高程度的正相位协调。这提示,躯干与左肘的协调与其与右肘的协调在撑桨时可能具有相对较强的协同作用,从而提高撑桨的效果。

动作协调的问题实质上是探究中枢神经系统对动作实体如何进行控制,从而实现特定的动作。动作的协调与否与中枢神经的控制以及其他因素(例如互动力矩)密切相关。这些因素的影响或者作用程度直接关联到动作的协调与否,对这些因素属性的评价即为对运动协调的评价。运动的变异性可成为运动协调的一个标准,它是对中枢神经系统灵活属性的表达,与运动协调有密切的联系。在对躯干与上肢的协调方式的整体比较中(见图4),主要发现躯干与左上肢的协调变异性与躯干与右上肢有显著性差异,前者的变异性较低。HEIDERSCHEIT[6]、VAN EMMERIK和VAN WEGEN[7]提出肢体间运动协调的变异性并非代表一种误差,而是一种对环境(运动)适应的表现。在熟悉的环境中,神经系统支配人体环节进行更多自由度的运动,这样使运动表现出较多的变异性,具有较高的灵活性;相反,神经系统则会限制运动的自由度,使运动的变异性变小,从而使运动比较稳定,更容易控制。本研究认为,躯干与左、右肘协调变异性的差异,可能是神经系统对习惯侧与非习惯侧肢体运动(环境)的控制能力存在差异所引起的。躯干与左肘协调的变异性程度可能是皮艇技术熟练程度或是技术水平的一个监控标准。在进一步对不同阶段躯干与上肢的协调方式比较发现,躯干与左、右肘协调变异性在整体上的差异主要源自左桨阶段的差异,对这个阶段中躯干与左肘的协调变异性要更加重视。

图6中显示,躯干旋转、扭转与右上肢的协调方式在左桨阶段的正相位协调程度要低于右桨阶段。这说明,躯干与右上肢的协调关系在左桨阶段比较松弛,在右桨阶段比较紧密,这体现了躯干与右上肢协调的周期节奏性。在左桨阶段,躯干与左臂共同发力拉桨,随后举桨,这时右臂的运动与划桨效果(运动任务)的相关性相对较小,处于调整的状态;到右桨阶段,躯干与右臂共同发力拉桨与举桨,与划桨效果具有密切的关系,这时处于紧张状态。在左桨阶段,释放了与任务相关较小的右手臂运动的自由度,减弱对它的控制,让其得到调整;在右桨阶段,收紧了与任务相关较大的右手臂运动的自由度,加强对它的控制,发挥其作用。这点在SEIFERT等[4]对蛙泳技术上、下肢协调方式研究中也有类似的发现。因此,这种躯干旋转、扭转与右肘协调方式的时段性差异很可能是对一种优化或是熟练动作的表征,可以通过观察这个指标来诊断皮艇技术动作。然而,依据同样的推理,并未在躯干屈伸、旋转与左肘的协调中发现这样的差异。本研究认为,这同样与神经系统对非习惯侧运动的控制能力有关。神经系统在一个泛化或者是粗旷的程度上控制着躯干与左肘的协调运动,并未在左划桨阶段收紧躯干与左臂运动的自由度,让它们一致性的发力,也未在右划桨阶段开放躯干与左臂运动的自由度,让它们得到调整。这体现出实现对躯干与左臂协调的精细控制具有一定的难度,这一点可能对运动水平的高低存在一定的影响。

4 结论与建议

(1)在划桨时段中,躯干与划桨侧臂正相位协调程度呈现“降低-提高-降低”的变化。通过分析发现,此阶段中躯干与左上臂的协调结构为:在划桨过程中,首先主要依靠躯干运动,然后依靠躯干与划桨侧手臂共同运动,接着主要依靠划桨侧手臂的运动。

(1)在划桨时段中,躯干与左、右划桨侧手臂协调的一个主要区别在于在右划桨时段末期躯干与右手臂还存在一个较高程度的正相位协调。这可能是由于右划桨时段躯干与右手臂具有更多自由度的协调运动,在时段末期存在一个撑桨动作所引起的。

(3)躯干与左上肢的协调变异性显著小于躯干与右上肢,这表明对躯干与左上肢的协调控制水平相对要低些。躯干与左、右肘协调变异性在整体上的差异主要源自左桨阶段的差异,对这个阶段中躯干与左肘的协调变异性要更加重视。

(4)躯干与右上肢的协调关系在左桨阶段比较松弛,在右桨阶段比较紧密,这表明躯干与右上肢协调的周期节奏性。然而,并未在躯干屈伸、旋转与左肘的协调各时段间发现这样的周期节奏性,这表明对躯干与左臂协调的精细控制具有一定的难度。

(5)建议尝试用躯干与划桨侧肘关节在划桨阶段后期是否存在一种较高程度的正相位协调运动,躯干与左臂协调的变异程度,在躯干与右臂或左臂的协调方式中,左桨阶段与右桨阶段协调的差异性等指标对皮艇技术进行诊断。

[1]张忠秋,金亚虹,殷恒婵,等.运动技能学习与控制[M].北京:中国轻工业出版社,2006.

[2]刘宇.生物力学在运动控制与协调研究中的应用[J].体育科学,2010,(11):62-73.

[3]GITTOES M J,WILSON C.Intralimb joint coordination patterns of the lower extremity in maximal velocity phase sprint running[J].Journal of Applied Biomechanics,2010,26(2):188-195.

[4]SEIFERTL,LEBLANCH,CHOLLET D,etal.Inter-limb coordination in swimming:Effect of speed and skill level[J].Human movement science,2010,29(1):103-113.

[5]MILLER R H,C R,B J L,etal.Variability in kinematic coupling assessed by vector coding and continuous relative phase[J].Journal of Biomechanics,2010,43(13):2 554-2 560.

[6]HEIDERSCHEIT B C.Movement variability as a clinical measure for locomotion[J].Journal of Applied Biomechanics,2000,16(4):419-427.

[7]VAN EMMERIK,RICHARD E A,VAN WEGEN,etal.On variability and stability in human movement[J].Journal of Applied Biomechanics,2000,16(4).394-406.

[8]林辉杰,潘慧炬,应春意,等.世界杯女子双人单桨冠军艇运动员途中划桨技术特点研究[J].北京体育大学学报,2010,(3):139-141.

[9]林辉杰,潘慧炬,应春意,等.世界优秀赛艇双人单桨运动员途中阶段划桨技术运动学研究[J].山东体育学院学报,2009,(10):72-75.