李俊与《闪闪的红星》

2012-10-31孙建民

文/孙建民

李俊与《闪闪的红星》

文/孙建民

小小竹排江中游,

巍巍青山两岸走,

雄鹰展翅飞,

哪怕风雨骤,

革命重担挑肩上,

党的教导记心头,

党的教导记心头。

……

砸碎万恶的旧世界,

万里江山披锦绣,

万里江山披锦绣。

每当我听到这首优美、豪迈的歌曲,眼前便浮现出竹排江水、两岸青山的诗样画面,同时还有那个长着胖乎乎的圆脸蛋和清澈大眼睛的小男孩。对!他就是红军战士潘冬子!这首名为《红星照我去战斗》的电影插曲伴随着影片《闪闪的红星》曾经红遍全国,时至今日同影片一样仍被视为经典。

然而提起影片的导演——李俊,可能对于大多数人来说,并不是非常熟悉。那么李俊到底是一位怎样的导演?他有着怎样的人生经历?他是怎样在电影之路上建功立业的?在他的电影背后又有着怎样的故事呢?就让我们一起展开历史画卷,来找寻答案吧。

学兵到导演

1922年4月出生于山西夏县的李俊,受家庭和环境的影响,在孩童时代就已经迸发了爱国热情。在他9岁的时候,正值“九一八”事变爆发,他就经常登台参加抗日演出。14岁时参加了“牺盟会”。1937年抗日战争全面开始后,李俊参加了“中华民族解放先锋队”的一个青年学兵队,在这个八路军为培养后备军而成立的组织中,李俊也算是八路军的一员了。在那里,李俊系统地接受了抗日救国政策的培训,由此他的爱国思想和救民意识有了较大增强。他至今还记得一间“救亡室”的两幅字:“列宁说学习学习再学习”和“理论不是教条而是行动的指南”。这两句话影响了李俊的一生,他没有进过军事院校,但在战争中懂得了战争。同样,他没有进过电影院校,但在拍电影中学会了导电影。李俊正是靠着好学、执著和创新的精神,终于由一名普通学兵成长为一位杰出的电影导演。

1938年10月,李俊奔赴当时许多青年心目中的“圣地”延安,并进入抗大学习。艰苦的生活并没有阻碍他如饥似渴地投入到学习之中。

1939年9月,李俊从“抗大”毕业后被分配到八路军工作,先后担任过文化教员、分队长、指导员、宣传科长、文工团团长,曾参加过百团大战、上党战役、平汉战役等,不过他的主要任务还是做好文艺宣传工作,鼓舞部队士气。

1947年,身为38军17师宣传队指导员的李俊与副队长李杰根据战斗英雄李鸿喜的事迹创作了一部大戏——多幕歌剧《李鸿喜》,深受观众喜爱,在部队召开的庆功大会上,李俊和李杰都被评为一等功臣。

1951年春,李俊以抗日战争期间朝鲜义勇队来华与中国人民并肩作战的真实故事为切入点,精心创作出一部共有八场24曲的歌剧——《患难之交》,在西北军区文艺会演中荣获一等奖,他本人也被评为优秀文艺工作者。

在部队从事宣传工作的十几年间,李俊创作了许多文艺作品,有力地配合了战斗任务的完成。李俊取得的这些成绩为他后来进入八一电影制片厂担任导演奠定了基础。

1951年底,李俊调入正在筹备中的中国人民解放军总政治部军事教育电影制片厂(1956年更名为八一电影制片厂)。在此之前,李俊从未摸过摄影机,也没怎么看过电影,但他从一个电影的门外汉到一名优秀的电影导演只用了6年时间,他对电影的执著和不断探索,使之成为了自学成才的典范。

1953年,李俊带领摄制组赴朝鲜拍摄了一部反映我人民志愿军对待“联合国军”战俘真实情况的纪录片——《宽待俘虏》,这也是李俊的电影处女作。此时,他已完成了从戏剧编导到电影编导的转变。

对于电影编导而言,从纪录片转到故事片,应该说是一个不小的跨越。都说万事开头难,可到了李俊这里却并非如此。经过充分地收集材料、潜心地创作剧本和精心地组织拍摄,1959年国庆十周年之际,李俊主导的故事片《回民支队》参加了“国产新片展览月”活动,凭借其鲜明的艺术形式和民族风格以及精彩的人物刻画和细节描写,赢得了广泛好评。时任电影局局长的陈荒煤大声叫好:“不错,这是正儿八经写人物的。”

李俊的第一部故事片宣告成功!

银幕结硕果

在《回民支队》一炮打响之后,李俊在电影创作上可谓日臻成熟,精品佳作鱼贯而出。

1964年,李俊第一部可以在中国电影史上大大书写一笔的作品——《农奴》与观众见面,它后来被看作是当时电影艺术创作的一个奇迹。周恩来总理将影片带到万隆亚非会议上去放映,其中表现的翻身农奴的生活,在国际上产生了很大的影响。影片于1981年获菲律宾马尼拉国际电影节金鹰奖。

《农奴》之所以能取得这样的成就,以导演李俊为核心的摄制组对剧本的二度创作,演员、外景地的选择和对电影艺术的探索等都起到了至关重要的作用。

1974年上映、由李俊和李昂联合执导的电影《闪闪的红星》是一部赏心悦目的影片,其曲折的情节、感人的故事、优美的画面以及成功的人物塑造,无论是孩子们还是成年人都十分喜欢。随着影片风靡全国,潘冬子成为当时青少年学习的榜样,后来更是几代少年儿童心目中的英雄偶像。老演员刘江的那句“我胡汉三又回来了”的台词,至今还有人喜欢借用。而本文开头引用的影片插曲《红星照我去战斗》也被誉为既革命又浪漫的音乐作品。这部《闪闪的红星》,在当时历史条件下所产生的轰动效应,可说是前无古人。影片于1980年荣获第二届“全国少年儿童文艺创作奖”二等奖。

1979年,李俊导演携两位电影新人赵尔康和斯琴高娃共同奉献了中国电影史上的重要之作《归心似箭》。影片上映后,好评如潮。文化部电影局很重视,专门召开了影片座谈会。与会人员对该片给予了高度评价,认为“它是一部散文式的电影,人物刻画细致,感情朴实动人,镜头流畅自然,充满诗情画意,像长白山流水那样清澈见底。影片的民族风格也很浓,充满了乡土气息”。“导演调动了各种艺术手段,从各个不同的角度,去追求和表现美好的东西。”“影片大胆地描写了爱情,这是一个突破。”

《归心似箭》获1979年文化部优秀影片奖、上海第一届“文汇电影奖”最佳影片奖以及第12届菲格达福国际电影节评委会奖等。

1987年,作为经历过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的老导演,65岁的李俊出任《大决战》总导演,为他一生的导演艺术创作画上了一个圆满的句号。

面对这样一部命题作文式的鸿篇巨制,面对时任军委副主席杨尚昆“《大决战》拿出来就一定能站住”的指示,李俊经过认真思索,完成了《〈大决战〉导演自问自答》。这是影片筹备初期最重要的一份纲领性文件。

在李俊的统筹协调、三位首席导演的通力配合之下,三部六集的《大决战》呈现出浑然一体的风格。1991年到1992年,影片相继上映,其气势磅礴、震撼人心的大场面、大制作以及真实生动的领袖群像,在观众中引起了很大的轰动,在几个大城市还出现了一票难求的情况。

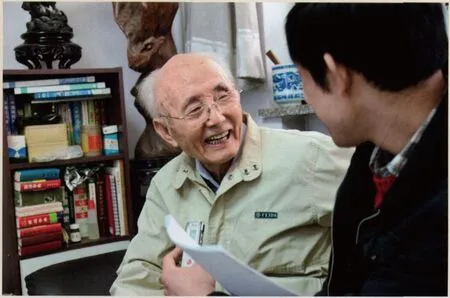

安度晚年的李俊导演

《大决战》获1991年广播电影电视部优秀影片奖、第15届百花奖最佳故事片奖、第12届金鸡奖最佳故事片奖和最佳集体导演奖等多项大奖。

怡然度晚年

离休后的李俊生活充实而平静。过去由于工作的原因,很少顾家,所以退休之后,李俊最愿意待的地方就是家,可以多陪陪老伴,弥补一下以前对她的亏欠。李俊和夫人杨光玉是1950年走到一起的,相濡以沫已经60余载,非常令人羡慕。

李导的业余生活很丰富,钓鱼、养花、养鸟、养狗,他都爱好,其中钓鱼可是从小练就的本事。他喜欢钓鱼时的那份清静,那种全神贯注。他是中华名人垂钓俱乐部成员,经常会一展身手。1994年在俱乐部举办的首届“东芝”杯中华名人垂钓赛上,勇夺第四名。在2000年的比赛中,又获得了二等奖。直到现在,在俱乐部的垂钓活动中依然可以见到他的身影。

近两年来,我有幸数次到李导家拜访,老人硬朗的身板儿、响亮的声音都给我留下了深刻的印象,特别是李导的热情好客,脸上始终带着和蔼可亲的微笑,几乎每次都把我送到屋门口,让我非常感动。

作者系中国电影博物馆藏品部员工

责任编辑 刘墨非