我与胡道静恩师的交往

2012-10-29顾志兴

顾志兴

(作者现为浙江省社科院研究员,曾任浙江省地方志办公室副主任)

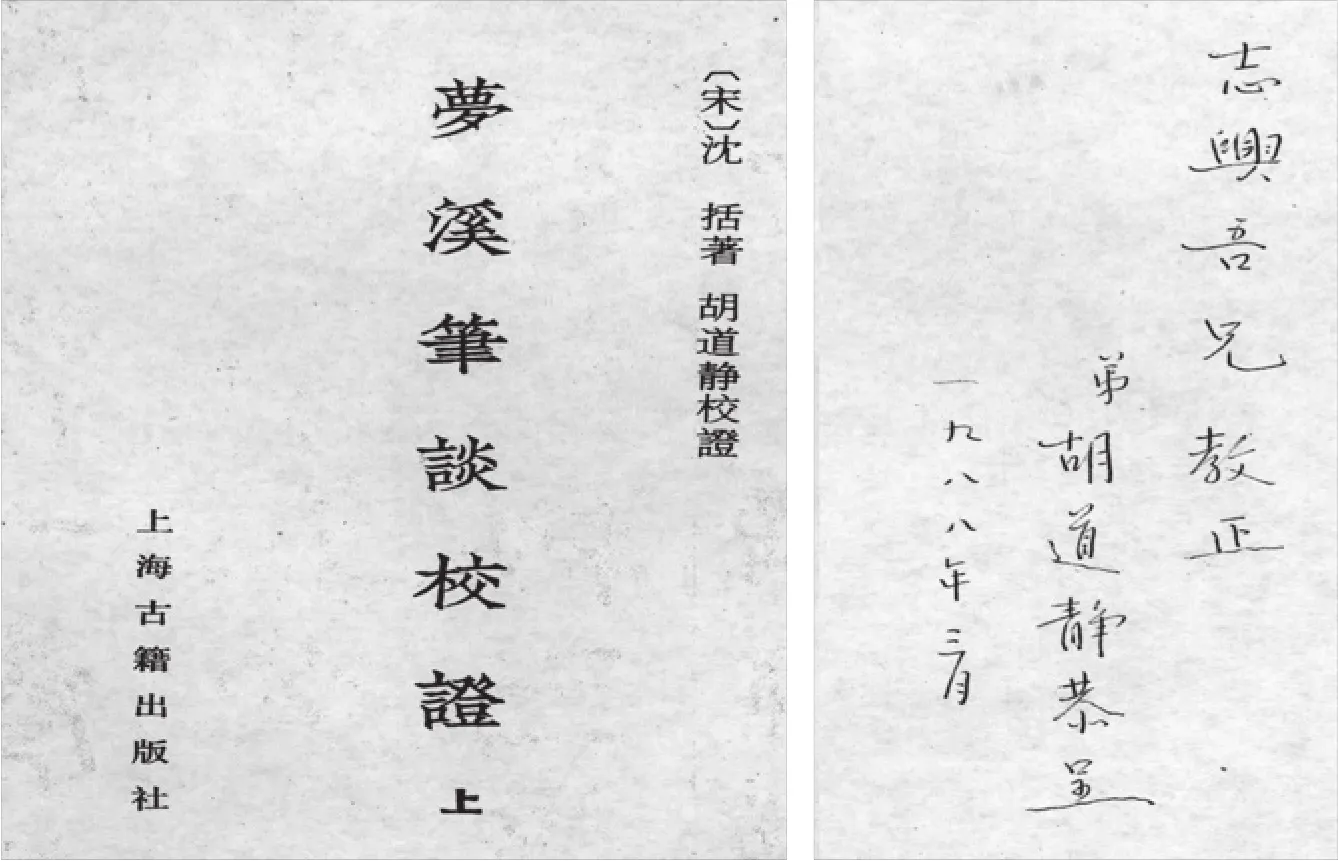

我不知道胡道静恩师头上有多少耀眼的光环,但我知道他是一位名副其实的真正的大学问家。他晚年曾兼职为上海一些大学带研究生,最高的衔头恐怕也只是一个“硕导”。他的成名作是一部《梦溪笔谈校证》,沈括的这部薄薄笔记集《梦溪笔谈》,经他的“校证”约有80万字之巨。被英国李约瑟博士誉为“中国科学史上坐标”的《梦溪笔谈》,涉及的门类很广。要为这部书作“校证”,只有通才和具有深厚的学养才能问津。可是其时还只有15岁的少年胡道静就在啃这部艰深的“天书”了,可以说这部书陪伴了他一生。

除了上述社会人文科学、自然科学的学问外,我知道道静师还对版本目录学、新闻学、方志学都有很深的造诣,他还是国内著名的农史专家,可惜的是他的100万字的《中国古农书总录》的手稿,在十年“文革”这场浩劫中被毁掉了。所以,我称他为一位大学问家,绝无溢美之词,而是实事求是的。

“梦溪”作缘 得识名师

少年时代,我有一个文学梦。后来进了大学的中文系,上了“文学概论”课,我泄气了,原来文学创作有那么多的条条框框,就决心研究中国古典文学中的明清小说。看的书是那样杂,除了读原著外,还找来不少笔记读,无意中读到了道静师的《梦溪笔谈校证》,一下子就被这部书迷住了。十年“文革”,除了雄文四卷和钦定的“读点鲁迅”以及要读五遍的《红楼梦》外,什么书都不能读,没得读。粉碎“四人帮”后,我托朋友从图书馆内部开后门借的就是那部《梦溪笔谈校证》。1979年,我从北京《读书》杂志7月号上读到道静师的《梦溪笔谈校证五十年》,简直是一阵狂喜,尽管那时我已过了“不惑”之年,然后还是十分冒失地给老人写了一封信,谈了我对这部书的喜爱和对老人仰慕,对他在“文革”中所受的灾难表示慰问,因为不知老人的地址,这封信寄到北京《读书》编辑部,请他们代转。过不多久,收到老人的回信,才知道他在上海人民出版社工作。他当时对我的感情,可以用后来老人为我一本书所撰写的序中得到反映。他在为我所著《浙江藏书家藏书楼》的序言中,最后一段话写道:“对于渴望了解祖国文化历程的同志们来说,这将是一本有益的书,可以从一个方面、一扇窗口看到视野所及的全貌,并起到缅怀前贤、激励未来的作用,这是我愿意抱病撰写此序的一个原因。再则是,‘四人帮’刚被粉碎的那些年头,人们由于过去受折磨太甚,心有余悸,宁可谨慎,志兴同志却关怀我,关怀我的藏书和著作,是最早向我存问的好些同志中的一位。还要向他表示谢意。”后来我读到这篇序言的手稿时,才知道老人是“在病中断断续续写成的”。这年他已是73岁老人了,我暗暗责怪自己的冒失。

胡道静在书房

1978年,胡道静夫妇和李约瑟(中)在上海锦江饭店合影

认识道静师后,我曾经向他流露拜他为师的想法,可他说什么也不答应,不是别的,他说:“你是杭州大学中文系毕业的,你就是姜亮夫先生的弟子。我曾向亮夫先生学敦煌学,我们是同辈,是师兄弟。”不过,此后他给我写信,署名前不再称“弟”,而是写作“小兄”。老人长我24岁,是我的父辈,我一直尊之为师,自称私淑弟子。

言传身教 指导科研

道静师是我心仪已久的学者。粉碎“四人帮”后,因了《读书》这本刊物的作缘,我和他联系上了。1980年代至1990年代中期,我凡出差上海,必去先生家里请安问好。我们初识于他的虹口溧阳里“蜗居”,那是一间二楼的板壁房,光线也很差。道静师并不像我想象的那样西装革履,一副学者风度,而是一位极为普通的老人,个子不高,两颊瘦削,走路微瘸(“文革”中被打断了腿),短发平头,在我的记忆中永远是一件中山装的便服。如果不知道的话,很难想象他是一位大学问家,而更像一位乡间老农,或者上海商店里的老店员。但是他的额头和一双明亮的眼睛,却是充满了智慧。后来老人写信告诉我,上海市委负责同志为了支持他的科研以及《梦溪笔谈补证》的整理研究,一是改善了他的居住条件,从溧阳路迁到了四平大楼。再是将他的长子小静兄从上海郊县的中学调到上海人民出版社任编辑,等于是给他配了一名助手。对这一切,他对共产党是十分感激的。他告诉过我,上海解放前夕,地下党曾给他寄递过毛泽东的《中国革命和中国共产党》,使他对党有所了解。建国以后“国家进入空前稳定巩固、繁荣兴旺的年代”,他受到激励,1955年就完成了两卷本的80万字的《梦溪笔谈校证》。“文革”十年坐了九年多牢,更要命的包括《梦溪笔谈补证》40万字手稿及别的手稿都毁于一旦,他要从头将这些著作补起来,这要多大的毅力!而这时他已是一位年过古稀的老翁!

我和道静师初次见面时,老人家曾问我在做些什么研究工作,我答说不上研究,只是一直欢喜读书,现时在为一家报纸写有关藏书家、藏书楼的连载文章。他听了十分高兴,说这是一件十分有意义的事,并鼓励我应该写成一部专著。后来在他的四平大楼寓所的“海隅文库”里就这话题谈了多次。在我的印象里,老人家并不十分擅长言辞,我们的多次交谈中,有时甚至会冷场,可是当话题一涉及藏书和版本目录学时,我发现他的脸上会发出光彩,话也滔滔不绝。他在谈起湖州陆心源的皕宋楼、蒋汝藻的密韵楼、刘承干的嘉业堂和杭州丁丙八千卷楼的掌故时,真是历历如数家珍。有些遗闻轶事,对我来说,真是闻所未闻,在书本上是读不到的。道静师逝世后留下有近万封信件,据亚楣师妹告诉我,目前她正在整理,初步印象我的信最多。实际是我麻烦老师最多,我是他的一名“函授生”。

道静师对我的研究工作是十分关心的,一次从沪上四平大楼拜访他回杭不久,即收到他寄来的为周子美教授所撰的天一阁、嘉业堂善本书目所作的《周子美先生撰集书目二种序》,这是一份打印稿,供我参考。可以说,1986年我撰著的《浙江藏书家藏书楼》一书是在恩师的指点下完成的。当书稿写成后,我给道静师写了封信,告知不日将携稿去沪上请老师作序。老人家回信,嘱我不必去上海了,我的那部书稿内容因多次交谈,书信往还,对书稿抱完全信任的态度,不久即抱病写完序言寄杭。次年该书在浙江人民出版社出版后,我即给老人家寄去样书,老师回信表示满意,并嘱我将书分寄上海的蔡尚思、周子美、郑逸梅、陈从周、黄裳诸位前辈学者,要我听听他们的意见,为尔后修订或撰写浙江藏书史作准备,信中还附来以上诸位前辈的家庭地址。后来除郑逸梅先生因在病中外,其他几位前辈可能是看在我是道静师的私淑弟子份上,都给我回了信。蔡尚思教授复了长信,除了鼓励外,并嘱我此书再版时,还可加强学术研究与藏书关系的论述,其他各位都有所指点。我知道道静师此举的深意,是把我引见给各位前辈,但我考虑到他们年事已高,又忙于各自的事业,不敢前去打扰,只是去拜访了一次周子美先生。

2006年我的《浙江藏书史》出版前,我在后记前写了一则题记:“谨将此书敬献给天国仙境胡道静师、周子美老人……”后来我又将此书寄给上海人民出版社的老师长子小静师兄,但书寄去后久未见复,小静师兄和我虽未谋面,但通过几次信,他是每信必复,且动作很快,此次怎么会?心中似有不祥的预感,直到前几年杭州召开南宋史研究会,上海人民出版社的一位老编辑和我在同组,我向他打听小静兄的近况,这才知道,小静兄因心脑血管疾患已逝世。尔后才重寄一书请亚楣师妹代为点三炷清香,将我的书敬献于道静师的灵前。

师恩绵绵 山高水长

道静师对我学术研究的指导,除了《浙江藏书家藏书楼》外,还体现我对浙江刻书史的研究上。在研究浙江藏书史的基础上,接触了许多版本目录学的问题。一次在沪我请教道静师,我对浙江刻书也饶有兴趣,想作点研究,道静师回答只有一句话“回去后细读王国维先生的《两浙古刊本考》”。就是这么一句话,为我打开了一扇窗户,他是将我领到王国维先生的家门口,让我自己敲门请教。我在一段时间十遍百遍的读王国维先生的书,在此基础上撰写了两本书:《浙江出版史研究——中唐五代两宋时期》以及《浙江出版史研究——元明清时期》,等我书稿完成后,老人又很高兴地为我的书写了一篇十分精彩的序言,他对我国发明的印刷术的世界意义给予高度的评价,他说:“印刷之术,创源吾国,自雕版兴,版印之业大盛,而教育文化学术遂造新纪元,突入新境界,此乃人类万千发明中至高之一招也。”据我有限的知识,对中国发明的印刷术的意义和影响阐述得如此精到,我以为是当世第一人。为了扶掖我,特请他的好友顾廷龙先生为我题写了书名。在这两本书的基础上,我在2008年完成了《浙江印刷出版史》初稿,一件事情是去海宁盐官王国维故居向王国维先生谢恩,然而对道静师呢?我想最好的纪念,就是将老师为我前书所作序言移作此书的“代序”以作永远的纪念。

《梦溪笔谈校证》书封(左)与胡道静赠书签名

还应该说及的是,我的这本书,道静师并不是将我领到王家门前了事,耳提面命的指点也是不少的。1985年镇江有沈括学术讨论会,主办方请他写成《沈括诗词辑存》,这是部仅54页的小册子,但耗费了老人一个甲子的功力,“文革”中初稿被毁,只得以衰病之躯重辑。一次老师来信嘱我去文澜阁检《四库全书》之《沈中允集》,信中详细写明了阁本的原抄本、光绪间丁丙的补抄本以及民国间钱恂的乙卯补抄本和张宗祥的癸亥补抄本的版式特点等,这无异在传授我版本目录学知识。在我写作过程中老人家又及时寄来了他的论文《秘籍之精英,农史之新证——述上海图书馆藏元刊大字本〈农桑辑要〉》供我参考。正是在道静师的指导下,我才完成这本书的撰著,回忆往昔,师恩正是山高水长。

道静师生前曾任国务院古籍整理规划小组成员,这个职务虽虚,但若不是在学界有极高声望者,难担此重任,听亚楣师妹告知,上海人民出版社正在整理道静师的著作,已在印制即将出版《胡道静文集》多卷本,这是对他的最好纪念。道静师诞生于1913年,卒于2003年11月5日。是日撰此文,以作恩师逝世八周年遥祭。