区域创新能力与产业结构升级的灰色关联分析

2012-10-26胡大立彭永昌

■胡大立 彭永昌 王 宏

我国在创造巨大经济增长奇迹的同时,经济长期积累的结构性矛盾也明显暴露出来,例如,经济增长过于依赖物质资源投入,自主创新能力不足,区域发展差距拉大与区域产业同构现象并存等,成为制约区域经济协调、可持续发展的主要因素。从根本上改变区域经济增长方式,实现由区域“经济增长”向区域“经济发展”的转变,即不仅促进经济增长规模的扩大,更重要的是实现结构质态的优化,尤其是区域产业结构的优化升级,才能从根本上提升区域经济增长的质量与效益,这也是体现区域经济健康可持续发展的重要标志和地区经济获取竞争优势的决定性因素。在经济全球化日益激烈的区域竞争中,加强区域创新能力是改善区域产业结构和增强区域竞争优势的重要而有效的条件。本文通过测度区域创新能力及其与区域产业结构升级的关联程度,以明晰我国各省市区域科技创新状况及其对经济转型的促进作用。

一、区域创新能力对产业结构优化升级的作用

区域创新能力是实现区域产业结构升级、经济增长方式由粗放型向集约型转变的内生动力。区域创新能力是区域内企业、政府、高校与科研机构、中介机构等创新主体通过一定的创新结构互动产生的。区域内各创新主体以区域创新网络的形式共存,企业是最主要的创新主体,基于竞争自身不断提高科技水平;高校、科研机构为其提供技术支持和科研成果;政府为其创造良好的创新环境;中介机构为企业提供与其他创新主体的交易平台,加强了彼此之间的交流和合作,增强了产业间的关联程度[1]。同时,区域良好的创新氛围不断吸引其他创新主体的加入,从而扩大创新活动范围,增强区域间产业分工,实现区域产业结构合理化。

创新改变了技术扩散的过程,每一次创新都是对“锁定”的打破,促使新兴主导产业的出现,由此引起区域产业结构不断合理化和高度化[2]。区域创新能力赋予了产业结构新的内涵,创造更加积极的企业驱动力和更加灵敏的经济基础是推动产业结构向高级化方向演进的基本力量[3]。希克斯认为,创新会改变生产要素的边际生产率,从而改变它们的收益率。即可能相同比例的改变劳动和资本的边际生产率,更多的是对两种要素非平衡的影响,这将改变两种要素之间的相互替代,出现劳动节约型的创新和资本节约型的创新,这种替代改变产业结构[4]。知识创造和创新是区域创新能力的一个表现形式,以知识为主的无形高级生产要素逐步取代了传统的有形低级生产要素,无形生产要素在产业间的渗透和对原有产业资本和劳动力的替代,将导致产业向知识密集化、集约化方向发展,提高整个产业的知识密集程度和新兴产业的形成。新兴产业的形成必然促成各个时期主导产业的变化,使各产业在产业结构中的地位发生变动,同时无形生产要素在区域间的流动推动区域产业的合理布局,使区域产业的生产要素构成不断高级化,实现区域产业结构的高级化。创新对区域产业结构优化升级的促进作用将减少产业发展过程中对资源消耗和环境污染的影响,从而将产业升级、转移与区域经济可持续发展结合起来[5]。

二、我国各省市区域创新能力总体分析

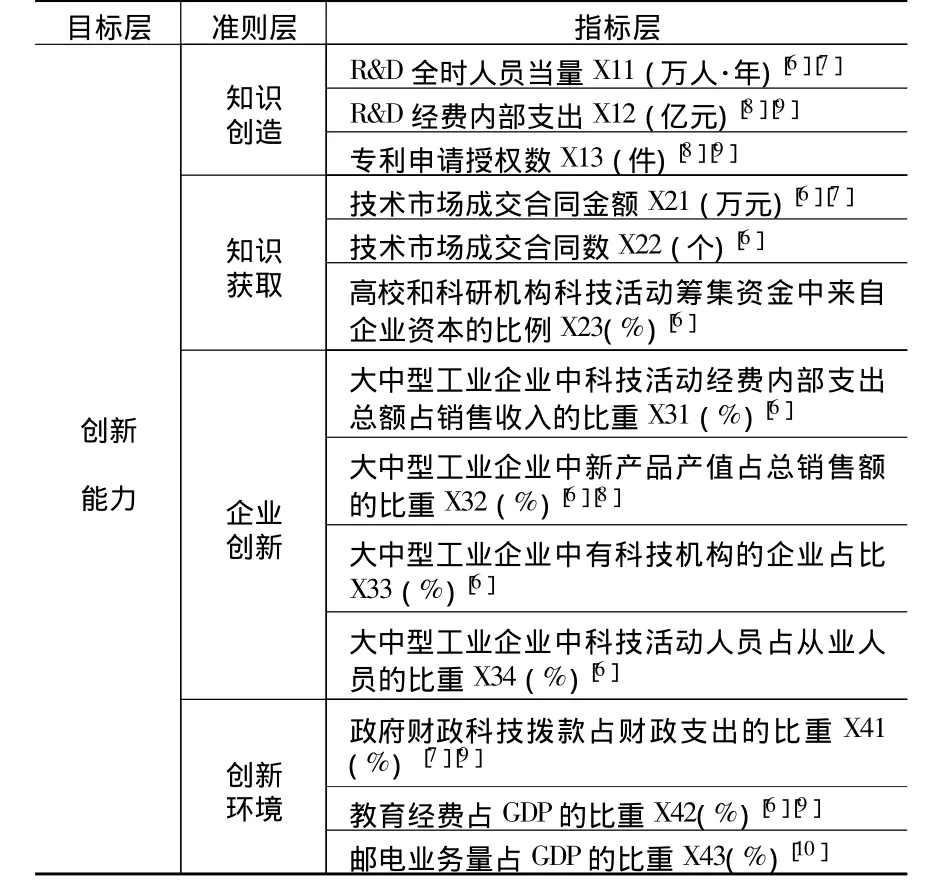

(一)创新能力评价指标体系

中国科技战略小组从知识创造、知识获取、企业技术创新、创新环境与经济绩效五个方面分析区域创新能力[6]。本文认为经济绩效包含了部分区域创新能力对产业结构优化升级的贡献。因此,本文以较容易量化的可获取的指标为基础,按知识创造、知识获取、企业技术创新和创新环境初步构建我国区域创新能力评价指标体系,如表1所示。为了分析我国进入“十五”之后区域创新能力的变动趋势,本文选取2001—2009年我国各省市为研究对象,数据来源于历年的《中国科技统计年鉴》(2002—2010)和《中国统计年鉴》(2002—2010)。

表1 创新能力的评价指标体系

(二)区域创新能力评价方法

由于指标量纲的不一致,本文采用均值——标准差法对原始数据进行标准化处理,并运用R型因子分析方法对我国区域创新能力进行综合评价,从中选择对区域创新能力有较大影响的变量,摒弃影响较小的变量,尽量以较少的变量涵盖尽量多的信息[11]。

本文利用SPSS软件对区域创新能力各构成部分依次进行因子分析,当有多个公因子时,以各因子的方差贡献率作为权重进行加权平均,从而得到我国30个省市 (重庆和四川合成一个省市)区域创新能力4个构成部分的因子得分,最后将四个因子得分进行算术平均,最终得到区域创新能力的综合得分,结果见表2。

三、创新能力与产业结构的关联性

(一)关联模型的构建

区域创新能力是推动区域产业结构演进的主要动力,区域产业结构的优化升级也为区域创新能力的提升创造良好的基础和环境,区域创新能力与区域产业结构调整相互依赖、相互促进。区域创新能力主要是通过产业关联调整产业间比例来促进区域产业结构的优化升级,若将区域内三次产业看作是一个系统,则区域创新能力是区域产业系统演进的动力,也是区域产业系统升级的特征。

表2 各省市区创新能力的综合因子得分

由于经济运行系统是一个信息不完全系统,导致区域产业结构优化升级的因素并不是完全确定,因此,本文将区域产业系统看作是一个灰色系统,根据区域创新能力序列与系统内三大产业序列曲线几何形状的相似程度来判断其联系是否紧密,曲线越接近,相应序列之间的关联度就越大,反之就越小,以此分析区域创新能力对三次产业结构变动产生的影响[12]。

根据灰色关联度的计算原理[13],区域创新能力与三次产业灰色关联度按以下步骤计算:

第一,选择参考序列和比较序列。收集我国各省市2001—2009年的区域创新能力得分和三次产业的产值作为分析序列,其中将区域创新能力得分作为母序列。

X0= {X0(1),X0(2),…,X0(t)}(t=9),三次产业产值为子序列。

Xi= {Xi(1),Xi(2),…,Xi(t)}(i=3),计算出关联矩阵后对关联度进行排序。

第二,采用均值——标准差法对各数列进行无量纲化处理。经过以上变换,原始数据转换到[-1,1]间,得到新序列Z0(t)和Zi(t)。

第三,计算关联度。具体计算方法如下:

其中,ζk(t)为Z0(t)在第Zk(t)在第t年的关联系数,|zk(t)-z0(t)|表示Z0和Zi在第t年的绝对差。ρє[0,1]为分辨系数,一般取 ρ =0.5。将比较数列 Zi与参考数列Z0各点的关联系数相加平均即得关联度

第四,关联度排序与结果分析。通过关联度的大小排序可以看出比较数列与参考数列的联系紧密程度以及影响大小,从而对影响参考数列变化的主要因素做出预测判断。

(二)区域创新能力与区域产业结构演进的关联程度

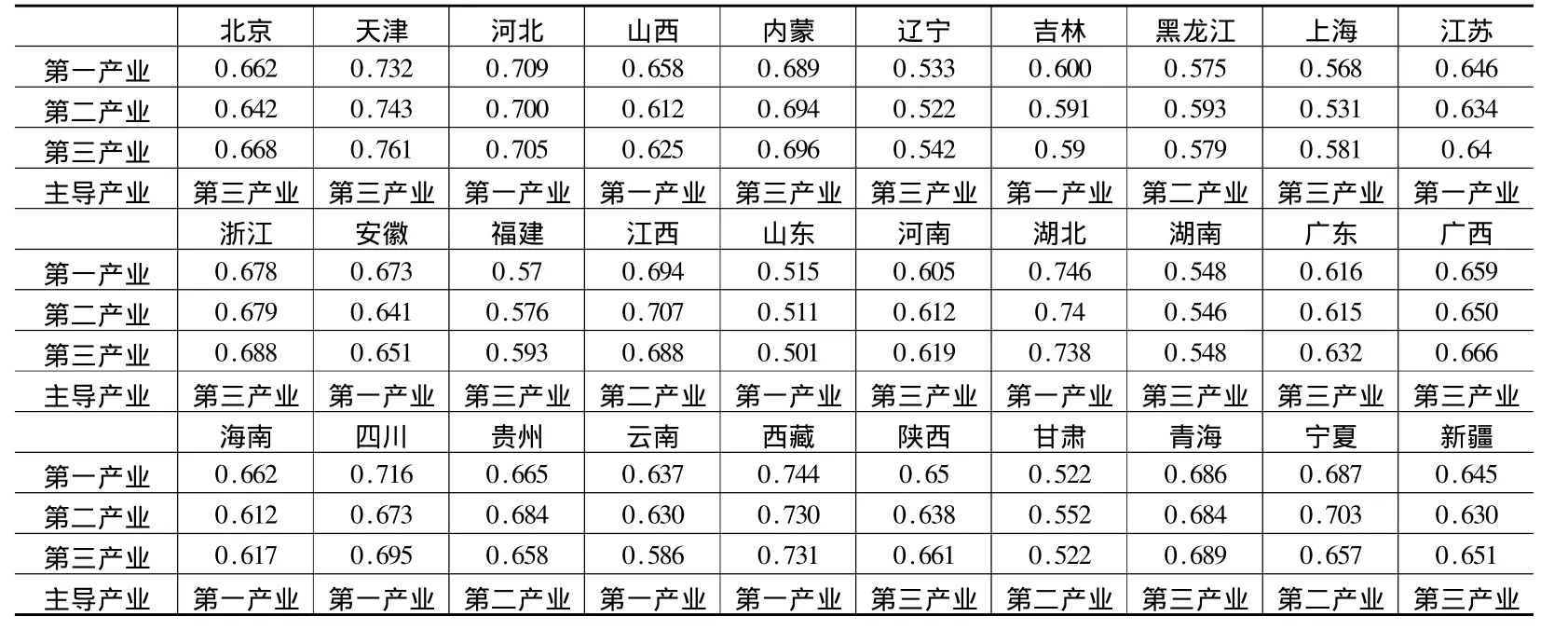

根据灰色关联度的计算方法,本文得到我国各省市区域创新能力与三次产业之间的关联程度,比较各关联程度的大小,从中确定各省市中与区域创新能力联系最为紧密的产业,结果如表3所示。

表3 各省市区主导产业

从表3中得知:北京、天津、内蒙古、辽宁、上海、浙江、福建、河南、湖南、广东、广西、陕西、青海、新疆等14个省市的第三产业相对于其他两个产业与区域创新能力的关联程度较大,黑龙江、江西、贵州、甘肃、宁夏等5个省市的第二产业与区域创新能力的关联度较大,河北、山西、吉林、江苏、安徽、山东、湖北、海南、四川、云南、西藏等11个省市的第一产业与区域创新能力的关联相对更为紧密。总体而言,各省市中与区域创新能力关联最为密切的产业是不一致的,应根据主导产业的不同发展相对应的优势产业和提升区域创新能力,各地区因地制宜地确定区域产业结构优化路径。近一半省市(14个)的第三产业与区域创新能力的关联程度更大,也有近一半省市(11个)的第一产业与区域创新能力的关联程度更大,只有少数省市(5个)的第二产业与区域创新能力关联更为密切。这表明第三产业的发展最能体现区域创新能力的提升,同时也反映区域创新能力极大地促进了第三产业的发展,使第三产业不断向科技化和现代化为主要特征的现代服务业方向发展。相对于第二产业,更多省市的第一产业与区域创新能力的关联性更为密切。这是因为,为了建设社会主义新农村,解决“三农”问题,全国正在逐渐利用区域创新能力改造传统农业、发展现代农业,提升农林牧副渔等产业的技术含量,使得第一产业与区域创新能力的关联程度大大提高。工业和建筑业为主的第二产业是区域经济增长的支柱产业,但与区域创新能力的联系最为薄弱,这就说明我国大部分省市在工业化发展过程中多依靠资源或低级要素的大量投入来推动经济增长。

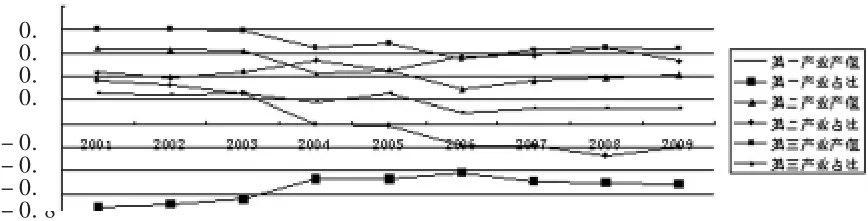

为了体现区域创新能力与区域产业结构相互作用的时间变动趋势,图1给出了区域创新能力分别与三次产业产值和三次产业占GDP的比值的Pearson简单相关系数时变趋势。

图1 创新能力与三次产业相关性的时变趋势

从三次产业的产值与区域创新能力的关联程度可以看出,历年第三产业与区域创新能力的相关系数都是最大,其次是第二产业,最小的是第一产业,且三次产业产值与区域创新能力之间都存在正相关关系。因此,区域创新能力的提升会促进区域三次产业尤其是第三产业的增长,区域产业发展也会为区域创新能力提升提供基础和空间。从区域创新能力与三次产业相关性的变动趋势可知,2004年是一个转折点,2001—2003年区域创新能力与三次产业的相关性比较稳定,2004年则发生急剧的变动。第三产业与区域创新能力的相关性在经历短暂的下降后于2007年又不断地上升。第一产业和第二产业与区域创新能力相关性的变动趋势是一致的,在2004年出现一个急剧下降后,接着呈现暂时上升与下降交替出现的变动趋势,相关性极其不稳定。区域创新能力都将促进三次产业的增长,为了更明确分析区域创新能力对三次产业间比例的影响,图1还给出了区域创新能力与三次产业占GDP比重的相关性分析。发现第一产业比例与区域创新能力呈现负相关关系,且在最初变动起伏较大,2007年后负相关性呈现上升趋势;第二产业比例与区域创新能力先是呈现正向关系,且呈下降趋势,2004年后呈现负相关关系,负相关性呈递增趋势;而第三产业比例与区域创新能力一直呈现正向关系,且相关性基本呈现上升的趋势;第三产业比例与区域创新能力的相关性依次大于第二产业比例、第一产业比例与区域创新能力的相关性。这表明相对而言,随着区域创新的提升,第一产业所占的比例将减少,且近年来这种负相关性越来越大,而第二产业和第三产业的比例将增大,区域创新能力成为推动第二产业和第三产业相对更快发展的主要力量;第二产业是推动区域经济快速增长的主导力量,但第二产业是造成区域经济与环境不协调的主要来源,不利于区域经济的健康可持续发展,第三产业的发展是区域产业结构优化的必然趋势,随着环保意识的逐渐增强和利用区域创新能力调整区域产业结构的迫切性,区域创新能力对第二产业相对发展先是具有促进作用后具有阻碍作用,而对第三产业相对发展一直具有促进作用,且作用力在不断增大;区域创新能力虽然能促进第二产业和第三产业的绝对和相对发展,但对第三产业发展的促进作用一直大于第二产业。

四、结语

我国正处于工业化中后期,经济结构转型的关键时期,为分析区域创新能力对区域产业结构优化升级的促进作用,本文首先测度各省市的区域创新能力得分,随后利用灰色关联方法分析区域创新能力与区域产业结构演进的内在关联,发现各省市与区域创新能力关联最为密切的产业是不一致的,大部分省市的第三产业或第一产业与区域创新能力的关联性最大,只有少数省市的第二产业与区域创新能力的关联性密切。从区域创新能力与我国三次产业绝对发展和相对发展相关性的演变趋势看,区域创新能力对三次产业绝对发展的促进作用在经历一段时间的下降后,通过短暂调整再次呈现上升的趋势。区域创新能力对第一产业相对发展呈现先下降后上升的负相关性,对第二产业相对发展先是呈现越来越小的促进作用,后呈现越来越大的阻碍作用,而对第三产业相对发展一直呈现较大的促进作用。

今后,我国区域产业结构调整和经济增长方式转变的政策重点应放在提高区域创新能力上。加大区域创新体系建设,把体制创新与科技创新紧密结合,充分发挥区域创新在区域产业结构优化升级中的作用;各省市根据各自的产业优势和竞争力因地制宜发展主导产业,鉴于重工业易对资源环境造成严重破坏,今后应走新型工业化道路,广泛采用现代先进适用技术和装备改造升级重化工业,尤其是发展成长性更强、物耗更节约、环境影响更小、附加值更高的高加工度产业与装备制造业等新兴产业;根据第三产业与区域创新能力的紧密联系,要重视发挥第三产业在产业结构升级和传统产业改造中的先导作用、牵动作用和辐射作用,通过发展生产型服务业促进服务业对工业的渗透、融合,促进传统产业增长方式的根本转变。

[1]Cooke P.Regional Innovation Systems,Clusters,and the Knowledge Economy.Industrial and Corporate Change,2001,10(4).

[2]陶长琪,齐亚伟.融合背景下信息产业结构演化的实证研究[J].管理评论,2009,(10).

[3]温晓明.产业结构高级化中的区域创新能力新视角[J].经济体制改革,2006,(2).

[4]希克斯.经济学展望[M].北京:商务印书馆,1986.

[5]孟昌.产业结构研究进展述评[J].现代财经(天津财经大学学报),2012,(1).

[6]中国科技发展战略研究小组.中国区域创新能力报告[M].北京:中国科技出版社,2010.

[7]王锐淇,张宗益.区域创新能力影响因素的空间面板数据分析[J].科研管理,2010,(3).

[8]范德成,周豪.区域技术创新能力评价的因子分析法研究[J].工业技术经济,2006,(3).

[9]周万生.人力资本与区域创新能力研究[D].成都:四川大学(博士学位),2007.

[10]朱海就.区域创新能力评估的指标体系研究[J].科研管理,2004,(3).

[11]王静龙.多元统计分析[M].北京:科学出版社,2008.

[12]米传民,刘思峰,杨菊.江苏省科技投入与经济增长的灰色关联研究[J].科学学与科学技术管理,2004,(1).

[13]刘小利,刘定祥.重庆经济增长与产业结构的灰色关联分析[J].统计与决策,2010,(13).