基于SWOT框架的我国高校图书馆信息共享空间发展策略

2012-10-23薛晶晶

薛晶晶

(上海工程技术大学图书馆,上海 201620)

1 引言

信息共享空间(Information Commons,简称IC)是20世纪90年代初期在美国高校图书馆兴起的,遵循以人为本、开放获取和以学习者为中心的理念,融合资源、空间、技术和多种服务为一体的一站式服务模式[1]。虽然IC服务模式和服务理念早已引入我国,但是在实践研究过程中仍然存在较多的疑惑。笔者通过对我国高校信息共享空间的建立进行SWOT分析,旨在发现IC建设过程中出现的主要问题,正视IC建立过程中面临的外部威胁,充分利用IC的优势,积极寻求IC的发展机遇,提出我国高校图书馆IC建设发展的策略,为其他高校建设IC提供借鉴。

2 我国高校图书馆IC建设发展现状

自2005年以来,国内兴起了IC研究的热潮,同时一些高校图书馆陆续将这种服务模式付诸实践。但是,与国外和港台地区相比,多是以图书馆为主的局部调整或独立变革,大陆的实践才刚刚开始。具体来说,在构建模式上,各个图书馆根据自己的实际馆情,有的从引入共享空间理念改造现有馆舍入手,侧重于部分服务项目的整合;有的以新馆建设为契机全面实践共享空间理念,进行资源、空间和服务的整合[1]。笔者通过对国内几个典型案例进行网络文献调研,总结了我国高校图书馆构建IC的实践模式与现状。

2.1 改建与扩建模式

这种模式,可以在现有馆舍资源的基础上将各种资源进行整合,节省经费。采用此种建设模式的主要有复旦视觉艺术学院图文信息中心、中科院国家科学图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆。一些高校图书馆虽然没有建立完全意义上的IC,但引入了IC的服务理念,如同济大学2007年开发的汽车专题阅览室,就是在开放存取环境下提供一站式信息服务的共享空间。

2.2 新建模式

新馆建设是构建信息共享空间的最佳切入点,从馆舍空间、设备配置、资源建设到人员配备都可以深入贯彻信息共享空间理念。采用这种发展模式的高校主要有:上海师范大学的“信息共享空间”,国家图书馆二期工程中的“数字共享空间”,上海交通大学闵行校区新馆和复旦大学江湾校区图书馆。

经过十几年的运行建设,这些高校IC在物理空间建设、信息服务提供、教学科研辅助、知识共享和交流空间创造等方面取得了一些成就,但是真正意义上的信息共享空间服务尚未实现,需要进一步的提高,完善IC的各项服务。

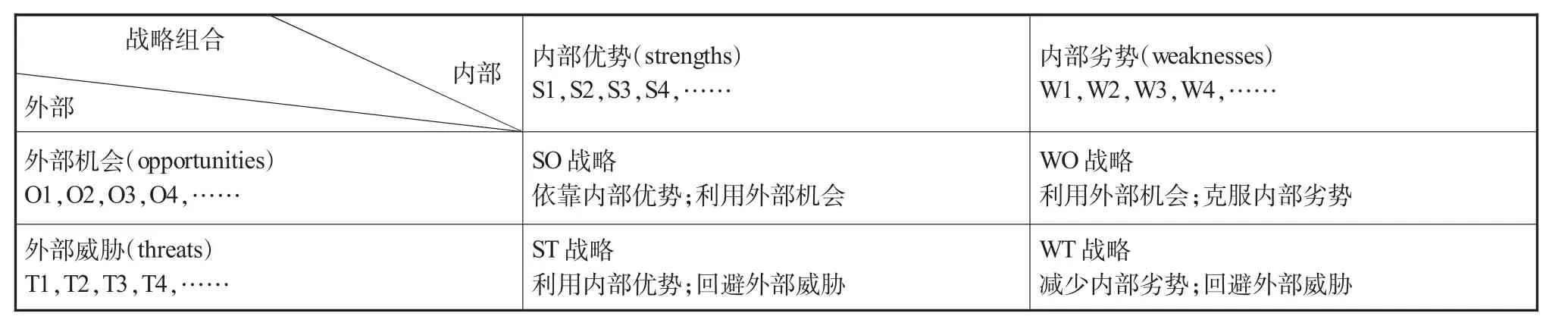

3 高校图书馆IC建设的SWOT分析

SWOT分析法又称态势分析法。SWOT是4个英文单词的缩写组合,S和W分别指组织内部资源和能力的优势与劣势(Strengths and Weaknesses),O和T是指来自组织外部环境的机会与威胁(Opportunities and Threats)。进行SWOT分析,要确定组织内部资源、能力方面的优势和劣势,认清组织外部环境提供的机会与可能遇到的威胁,最终根据这些内外部因素的匹配,得到4种战略组合,即SO战略、WO战略、ST战略、WT战略,为决策者在制定详细的战略前提供参考[2],具体如表1所示。

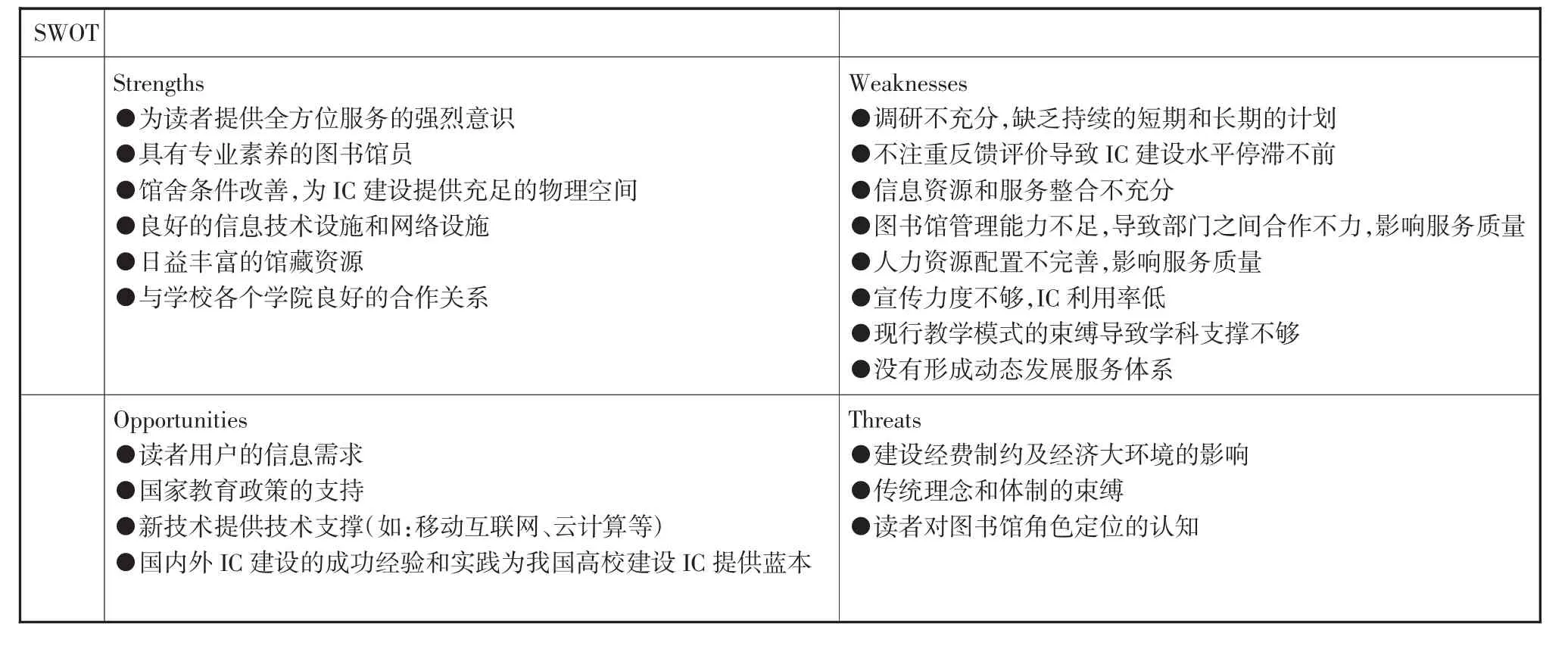

我国高校图书馆IC建设实践SWOT分析,具体如表2所示。

表1 SWOT分析法的4种战略组合

表2 我国高校图书馆IC建设实践SWOT分析

4 基于SWOT的高校IC发展策略

4.1 SO策略——抓住机遇,发挥优势

4.1.1 利用教育改革的契机,建立高水平的IC

进入21世纪以来,国家为高校的发展注入了大量的资金和活力,图书馆的发展备受重视。如“211工程”建设项目,其要求高校图书馆建立高等教育文献保障体系,建设中文全文数字资源、数据仓库、数字图书馆基地、联机编目中心和公共服务平台。设立省级文献信息服务中心,促进全国高校图书馆的自动化和网络化,提高高校图书馆整体信息化水平,同时为高校教学科研提供数字资源支持,推动图书数字化资源的共享[3]。

这为IC的建设发展提供了很好的契机。高校图书馆应该抓住这个机会,积极开展IC的研究和建设。

4.1.2 吸取成功经验,促进图书馆的发展

IC最早在衣阿华大学(UniversityofIowa)和南加州大学出现并取得了成功,开创了“以读者为中心”和“以学习为中心”新型服务模式的典范,改变了传统图书馆以收集、组织、保存和存取为主的管理模式,引发了北美地区图书馆服务模式的变革,许多大学纷纷引入了IC的服务理念及成功经验。美国研究图书馆协会(ARL)2004年7月公布的调查结果表明,其成员馆开展IC服务已达到30%。同时,在国内和港台地区,取得成功的高校也有很多,如香港大学图书馆1998年开放的“知识导航中心”;复旦视觉艺术学院的IC经过不断的改进,目前已经拥有多个功能区,学科专家可以通过现场或在线为用户提供信息服务。我们应当积极总结研究这些高校建设IC的成功经验,结合本馆的实际情况,促进图书馆IC的建设发展。

4.1.3 利用信息技术,提供创新服务

知识爆炸和信息技术变革为图书馆的发展、服务内容的拓展和服务水平的提高提供了条件。从Web2.0到语义网,从网格计算到云计算,从桌面互联网到移动互联网,从平面交互到虚拟现实,这些新兴技术使得以IC为特征的图书馆超越传统图书馆实现信息整合、知识传播和服务创新成为可能。其中,云计算通过虚拟化技术把服务器和存储等基础设施、运行平台及工具、应用系统及软件等各种资源作为服务来使用,为践行信息共享空间的服务理念提供了理想的条件。对于图书馆而言,就不需要购买服务器和存储等IT设施,从而降低IT投入成本,降低系统开发和维护费用,有利于提供专业服务,整合信息资源,提供统一的服务环境[1]。

4.2 ST策略——发挥优势,化解威胁

4.2.1 加强IC功能宣传,增强读者认知

树立“以用户为中心”的服务理念和“一站式”服务模式是IC服务顺利开展的重要条件,并且要将IC理念贯穿于图书馆整体建设中,这既是时代所需,也是图书馆自身发展的需要。由于IC对于我国大多数用户来说还是个新事物,因此,图书馆要利用校园网、图书馆网、需求调查、学报、讲座、布告栏、宣传手册、手机短信、电子邮件、新生入馆培训和日常培训等一切可以利用的方式向用户宣传介绍IC,吸引用户利用IC、喜欢IC,并参与IC建设。

4.2.2 适应现有的教学科研模式,提供特色服务

图书馆是学校重要的教辅部门,除了辅助教学,图书馆人应该将IC模式的应用直接参与到教学和科研中去,重新定义图书馆及图书馆员在研究型大学教学研究中的角色和地位。目前,国内的教学仍然以课堂讲授为主,很少采用讨论式、情景式或网络课堂的教学方式,因而,直接利用IC进行教学并不现实。那么就应该考虑通过另外一种途径,根据现有的教学和科研模式,提供特色服务。比较可行的一种方式是利用IC的资源和服务开展“第二课堂”服务,引导读者将课后讨论、小组讨论和学术社团等放在IC进行。如香港城市大学图书馆除专家馆员辅助大学教学任务外,还通过正式会议、非正式会议等方法,与大学教育部门合作探索培养用户信息素养和信息能力的方法与途径[4]。

4.3 WO策略——抓住机会,克服劣势

4.3.1 充分调研,保障IC建设长远发展

IC建设是一个庞大的系统工程,建设前的调研准备工作是必不可少的。信息调研包括对图书馆内部和外部环境的调研。图书馆内部环境的调研包括对空间布局、文献资源、软硬件资源和人力资源等的调研,确定图书馆是否具备了构建IC的内在条件。外部环境的调研,包括读者的需求、学校的发展战略以及图书馆业界的发展。IC现在图书馆业界已经得到了广泛的关注和研究,调研图书馆业界对IC的关注和研究,有利于使IC的构建紧跟学术研究前沿,构建一个符合图书馆发展方向的信息共享空间。

4.3.2 优化协调管理,提高服务质量

我国高校图书馆传统的管理模式是馆领导下面分部门,各服务项目有各个部门分别管理,资源分部在各图书、期刊阅览室和电子阅览室,馆员的服务也是各部门分而治之,被动地等待读者上门服务。这样,在信息技术、网络技术发展的冲击下,来图书馆查找资料求取服务的读者就越来越少了[5]。IC的出现正是为改变这种现状,吸引读者来到图书馆,实现图书馆的空间价值。相应的高校图书馆传统的内部管理模式也必须做出革新。IC的构建打破了部门的界限,为读者提供主动推送服务,在IC中读者可以获得图书馆所有的资源和服务,节省了时间。部门界限被打破,建立起真正面向用户、重在服务的高效而扁平的组织结构。减少了管理的中间层,在IC中,各部门人员协同合作,使领导的管理思想更快地到达馆员,服务于读者。

4.3.3 加强信息资源整合,优化信息资源质量

支持IC的信息资源整合主要包括纸本和数字信息资源的优化整合。依据“物理空间+虚拟空间=信息共享空间”的公式,IC中占比例较重的是数字化信息资源,运用信息技术通过虚拟的方式全面支持学习和教学过程,通过运用中间件等技术将虚拟学习环境和数字图书馆系统的资源和服务整合为一体。

实现信息资源的优化整合,需要遵循以下几个原则:首先,根据学校的学科发展特色整合信息资源,建立信息导航系统,方便读者随时随地获取到所需资源;其次,充分利用Web2.0技术,增强图书馆系统的交互性、可用性和灵活性,构建开放存取、知识共享交流的和谐环境;最后,优化学科馆员制度,提供个性化的信息资源整合服务。

4.4 WT策略——克服劣势,化解威胁

4.4.1 注重阶段性评价反馈,逐步稳定发展

评价体系的建立是IC稳定有效运行的保证。具体来说,通过质量评价和跟踪可以不断发现工作中的不足,通过读者信息反馈找出问题的所在,从而不断地改进工作方法,提高服务质量。如,复旦视觉艺术学院图文信息中心通过对IC运营的反馈调研,发现60%~70%的同学虽然知道IC,但是对于其具体的功能和服务还不是很清楚。同时,大部分同学来信息共享空间,使用最多的是电脑。这些问题只有通过反馈调研才能发现,从而有的放矢地解决问题,提高IC的利用率和服务质量。

目前图书馆服务质量评价研究中,国外已有的评价模型有LibQUAL+TM评价模型、新加坡“七范式”评估模型、美国公共图书馆服务质量评估标准和国际标准化组织的ISO11620评估标准等[6]。

4.4.2 优化人力资源配置,提高馆员素质

结构合理、训练有素的馆员队伍对IC的成功运行起着非常关键的作用。在IC所提供的服务中,如信息获取、参考咨询、信息技术支持、学习支持、信息素养教育、学科化服务等,这些都需要具有相关专业素养的馆员的支持。同时,也需要根据服务内容和服务区域的不同组建层次化的服务队伍,通过咨询服务、专题服务和专家服务,共同构成逻辑分层、一站式无缝的服务体系。

5 结语

IC作为一种引起传统图书馆变革的服务模式,虽然在国外发达国家已经比较普及,在港台地区也有不少的成功案例,但是对于我国大陆地区而言,仍然是一种比较新的理念,尝试和实践也刚刚起步。笔者通过对我国高校图书馆IC建设的SWOT分析,发现优势与劣势同在,机遇与挑战共存,是一种不断发展的动态模式,其服务方式与内涵都在不断地发展和创新,同时针对不同的服务目标和服务群体,有着多元的发展方向,这些都是值得研究探索的课题。

[1] 任树怀.信息共享空间实现机制与策略研究[M].上海:世纪出版集团,2011:403-412.

[2] 邹凯,刘莹莹,毛太田.基于SWOT分析的长株潭社区服务信息资源共享策略研究[J].图书情报工作,2010(21).

[3] 中华人民共和国教育部.[2011-05-11].http://www.moe.edu.cn/.

[4] 成俊颖.我国研究型大学图书馆“信息共享空间”实证研究[D].上海:华东师范大学,2009.

[5] 刘梦燕.我国高校图书馆信息共享空间研究[D].湖南湘潭:湘潭大学,2011.

[6] 范小华,袁勇智,李启仁.图书馆服务质量评价指标体系研究[J].图书馆建设,2009(8):46-54.