三聚氰胺的悲剧或在中药行业重演

2012-10-19赵一帆

本刊记者◎赵一帆

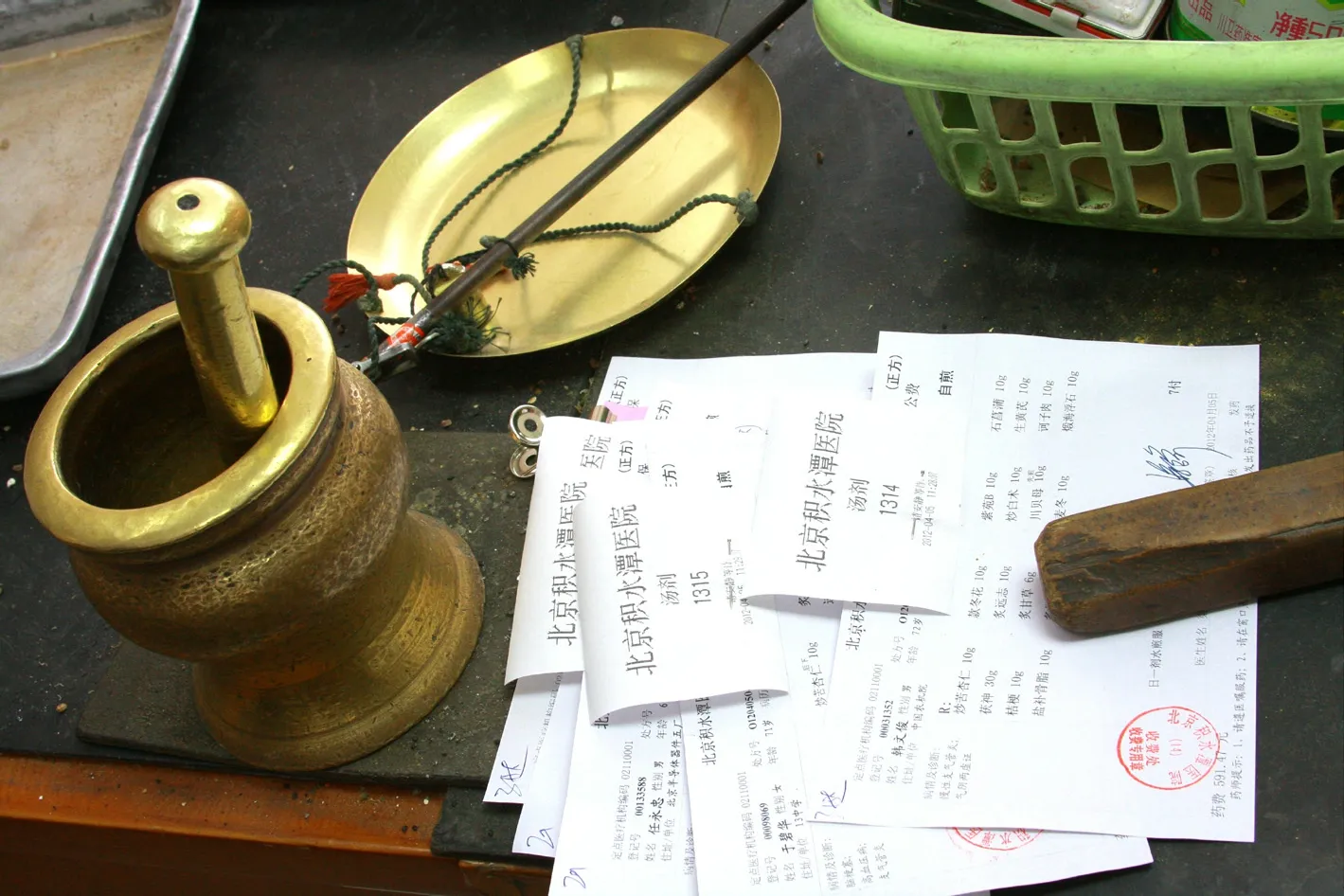

▲饮片如何进行科学鉴别是医疗机构和企业一直在关注、探索的问题。图为饮片生产企业自发组织的中药真伪鉴别展览

▲中药讲究的是“取象比类”、“以形补形”、“平衡阴阳”等理论,是辨证的思维方式,而绝不是单纯的以成分治病

中药作为中华民族非物质文化遗产的瑰宝,一直是国人在疾病预防及治疗上最常见的手段。以中药材、中药饮片、中成药为三大支柱的中药体系,从养殖种植到采摘加工,最终制成饮片或成药,在质量控制上,多年来一直是采取“化学成分含量检测”的方式。这种方式是否科学?是否符合传统中药的特点?又引发了哪些问题?为此,记者走访了北京的中药饮片生产企业及中药业内专家及资深人士。

现有检验方式方法有待商榷

采访中,北京医药行业协会副会长、北京市双桥燕京中药饮片厂厂长苏桂云和企业生产及检验的相关负责人向记者细数了他们在现有的饮片检测方式下,在生产实际中遇到的种种问题。

苏桂云告诉记者:“对于中药饮片的质量,目前是以成分检测来确定的。某一种或几种化学成分含量达到了规定数值,即为合格品。”苏桂云分析说,这种以化学成分含量为依据及标尺的检测,在如此激烈的市场竞争下,可以导致出现两种情况:一是因为部分药材的非入药部分中化学成分含量高于入药部分,一些药厂就会将其与入药部分一同炮制加工,或单独加工后掺入炮制好的饮片中鱼目混珠;二是干脆将化学成分提取物直接喷涂粘附在饮片上,以求检验合格。“现在的一些中药,完全忽略了传统的以产地、性状、等级、规格来确定优劣的评判标准。”苏桂云说道。

“在2010版《中国药典》中,较之前版本增加了上百种中药的检测标准,对很多药材在成分含量上都进行了明确要求。但令人不解的是,有些成分到现在还没人能说清具体有什么实际作用,且在含量上微乎其微,却又是衡量药材合格与否的关键因素之一。如太子参要求太子参环肽b不得低于0.02%,瓦松要求槲皮素及山柰素的总量不得低于0.02%,冬虫夏草要求腺苷不得低于0.01%……这样的检测,实在缺乏意义。”一位负责生产的企业负责人苦笑着说道。“还有一些十分常见的药材,比如红枣、干姜等,这类药材通过外观检查,辨别颜色,闻闻气味,看看有没有虫蛀,我觉得就完全可以了,可按规范还是要对其进行繁琐的色谱法等全项实验,这样效率就太低了,也浪费检验成本。”她继续说道:“有些药品的检测项目单一,如金银花中‘绿原酸’的含量,我认为也没什么必要。因为不光是与它同属的南银花、山银花等,很多植物的花朵中都含有‘绿原酸’,甚至还高于金银花,可见它并不是金银花的特有成分,那么单纯以‘绿原酸’含量来评判金银花的质量就显得不够严谨。”

苏桂云还提出,目前在中药饮片的质量检测环节,过分地注重“唯成分论”,也过分地依赖各种仪器的检测数据。“中药祛病的关键因素一直是研究多年的未解之谜,辨证施治、煎煮共融、君臣配伍,传统中药博大精深,而目前人们却想当然地认为就是其中某种成分在起作用,还以此作为检验饮片质量的标准,这是很片面的。”说到这里,苏桂云向记者提出了几个疑问:“人参的化学成分是人参皂苷,达到标准含量的人参皂苷,饮片就合格了吗?三七皂苷含量高就能证明被检测药材是上等三七药材吗?我们厂就曾遇到过一批上好的三七却过不了检验关的尴尬。如果只注重含量和数据,以人为添加成分为手段,以通过检测为目的的造假手法势必被广泛应用,甚至人工合成的化学成分也能替代检测成分。那时,三聚氰胺的悲剧肯定会在中药行业中重演。既然能欺骗检测仪器,将三聚氰胺变成蛋白质,也就能让化学成分变成检测的目的成分。”

为检测合格而生的饮片大幅挤占市场

“由于中药饮片从最初的选料投料到工艺流程及最终的成品质量等环节还缺乏一套细致完善的管理标准及检验手段,造成现在市场上的饮片质量参差不齐,各种以检测合格为目的的‘炮制’手段花样不少。”苏桂云介绍说,由于质检时只针对某些成分“是否含有且达标”进行检测,而不对其他成分“是否没有且安全”进行筛查,造成目前中药饮片市场上出现的以次充好,甚至以假充真的种种“猫腻”很多。随着弄虚作假水平的不断提高,一系列“新招数”在利益的驱使及道德的沦丧下不断出现,如果不是对饮片性状十分了解内行人士,或者长期在生产一线的企业管理者,很难辨别出饮片的优劣。

对于一些密度较低的药材,药贩子通常采用掺入硫酸盐、氯化钠、明矾、糖等物质,经浸泡干燥后增加饮片重量,而药材表面性状变化却不大。常见的采用“增重炮制”的中药材有黄连、猪苓、白术、白豆蔻、砂仁、枸杞子、全蝎、炮甲珠等;而对于果实、种子、花粉、孢子等类的药材,则易掺杂沙子、碎石块、金属粉末等物质增重,如车前子多用打碎的石子或碎黑炭掺杂,海金沙中混入细沙或红砖细粉,三七粉用矿石类或秸秆打粉混合,蒲黄内加入打碎的蒲棒细粉等;在动物药中,用泥沙,凝结状胶类等物质填充,或故意不祛除内脏的做法也比较常见。如:海马腹内填充食用胶、全蝎腹内塞泥沙、折断的冬虫夏草体内插铁丝等;此外,泥土、淀粉、豆粉都是黑心药商为饮片增重时惯用的配搭。

目前饮片市场上的染色问题主要以红花、血竭、五味子、朱砂、酸枣仁、花椒等被染红;元胡、黄柏、黄连、黄芩、姜黄、蒲黄等被染黄;制川乌、制草乌、制首乌、胆南星等被染黑;秦艽、川贝母、浙贝母等被漂白等几大类。这些染色用的材料多为化工染料、涂料或颜料,大家耳熟能详的硫磺、苏丹红、吊白块甚至也位列其中。

在炮制流程工艺上,不按传统方法加工的问题也比较严重。麸炒白术变成了锯末加白糖炒制,虽然从卖相上无可挑剔,但是根本无法达到麸炒后对白术的降燥作用,更何谈药效;熟地又称九地,顾名思义是要经过九蒸九晒,还需要用黄酒浸泡。为了省事,药贩子直接用硫磺熏制后再喷上一层白酒后晒干,这样造出的熟地,无论从颜色还是气味上,都难以辨别,但在检验之后,却是合格品。

种种作假手段可谓触目惊心,而如今仅以化学成分含量为依据的质检并不能检测出那些“假货”。如果不是针对某种造假行为进行专项甄别,就无法发现其中端倪。

“我们企业的饮片生产全过程都是严格遵照中国药典和北京市中药饮片炮制规范来执行的,相比那些粗制滥造的劣药,我们的产品成本要高得多。”苏桂云说道:“如果不能在质检环节将这些劣药剔除出来,中药饮片产业越做越滥不说,老祖宗留下的宝贵财富就全毁了。”

▲中药一直是国人在疾病治疗手段上的首选

面对造假者如此猖狂的行径,著名中药专家、中华中医药学会常务理事,国家中药保护办评审委员翟胜利表示,中药是典型的“一分钱一分货”,饮片质量不合格,会大大影响中药疗效,小到贻误病情,大到产生不良反应,甚至危及生命。如生黄芪与蜜制过的黄芪药效就有很大不同,后者益气固表,前者只有些补气的作用;山茱萸在炮制时应用黄酒蒸,没有蒸过的几乎完全没有药效;吴茱萸按规范应用黄连炒,才能降其燥性,没有炒过的就可能会引起呕吐等不良反应;有些药物如马前子、乌头类、半夏等,必须用传统手法炮制后才能使用,否则会有剧毒。

成分检测有悖于中药理论基础

“目前,中成药也是按成分含量来检测的,但这种方式有很大的片面性。”翟胜利说道:“六味地黄丸中含6味药,而中国药典规定在成品中只检测马钱苷和丹皮酚的含量;乌鸡白凤丸含20味药,只检测芍药苷;牛黄上清丸含19味药,只检测黄芩苷;复方丹参片含3味药,只检测丹参酮和丹酚酸……”翟胜利认为,中成药的检验采取成品抽样对某些成分进行含量测定,造成不法生产企业为达到某些成分的检测合格,采取用含同样成分的劣质药或假药蒙混过关,更有甚者直接在成品中添加化学成分。中药成方最注重理、法、方、药,“君、臣、佐、使”的配伍是否得当,决定着中成药的疗效。中药复方,由多味中药组成在一起,化学成分上百个,根本不可能说清哪一种或几种成分是有效成分,以此为判断标准是违背中医药理论的。

翟胜利认为,目前传统中药学的发展似乎有些偏离了正轨,传统中药学大有逐渐被以西药学理论为基础的生药学所取代的趋势。而实际上,生药学和传统中药学是完全不同的两个概念。

18世纪末至19世纪初,生药学诞生于德国。所谓生药,即一切来源于天然的、未经加工或只经简单加工的植物类、动物类矿物类药材的统称,包括中药材以外的提制化学药物的原料药材。其研究内容为药物的化学成分和生物合成,是包括植物学、动物学、植物化学、药物化学、生物化学、药理学、临床医学、分子生物学等多学科理论结合的产物。我国学者赵燏黄早年从日本留学回国时带回了生药学的概念,并于1934年与徐伯鋆合编了《现代本草——生药学》上篇。1937年,叶三多又接续写出了《生药学》下篇。上下两篇生药学着重介绍了国外书籍中收载的或供西医应用的生药,且引进了生药鉴定的近代理论和方法。

我国有着使用天然药物的广阔资源和市场,随着分离和分析技术的不断进步, 新技术逐渐应用于生药鉴定。现代的生药学专家先后对一些中药的成分和分子结构等进行研究,取得了很好的研究成果,例如:麻黄平喘的主要成分麻黄碱,常山治疟的化学成分常山碱,延胡索止痛的主要成分四氢掌叶防己碱 (延胡索乙素),黄连和黄柏止痢的主要成分小檗碱 (黄连素),黄芩抗菌的主要成分黄芩甙,大黄泻下的主要成分番泻甙等。“但生药学不是传统中药学,它与传统中药学有着本质的区别。”翟胜利强调说。

针对中药检验方式的问题,翟胜利也发表了自己的看法:“中药传统的优劣评判标准,是千年来根据疗效在实践中总结出来的宝贵经验,是中医药学的精华部分。生药学利用现代科学技术研究出的成果可以与其共同应用于中药鉴定,但目前的情况,鉴别中药优劣逐步取消了传统中药历经千年总结出来的道地药材和等级规格的方法,鉴定中药时只强调化学成分含量测定,而根本不考虑产地和等级规格。似乎中药学只有走成分研究的道路才是现代化,这完全脱离了中医药的传统理论。”

“要想找到正确合理的检测手段,必须要从中药是怎么回事说起。”翟胜利继续说道。每一味中药都有其自然属性(性味、归经、升、降、浮、沉、形、质等),中药包括植物药、动物药、矿物药三大类。在中医基础理论指导下,经过长期临床实践总结、归纳,具有独特的理论体系和应用形式。中药的种植采收、炮制加工、配伍、调剂、制剂各环节都离不开“四气五味、性味归经、升降浮沉、形质”,这称之为中药的性能。

“简单来说,中药讲究的是‘取象比类’、‘以形补形’、‘平衡阴阳’等理论,是辨证的思维方式,而绝不是单纯的以成分治病。”翟胜利向记者举了几个“取象比类”的例子:“女贞子,黑色,状如肾形,入肾经,属水行,可滋肾阴;桂枝,通十二经,性走窜而不滞留,与树木枝条通达伸展的特性一致;花叶类药物走上焦入心肺两经,取象很简单,花叶轻浮在植株上端,心肺也在五脏上端,二者的‘象’相似,故多有相同。反之,根茎类的药物多走中下两焦,入脾胃甚至肝肾脏器,取质重沉降之象,与相关脏器在身体下部相近。”翟胜利说道。“再比如当归,‘头可引药上行,身可补血中守,尾能破血下行,全当归则调经养血’,同一棵植物,同样的成分,因入药部位不同,治疗的功效亦不同,如按成分论所说,就解释不通了。”翟胜利认为:“只要通过传统的‘眼观、手摸、鼻嗅、口尝’的方法确定药材本质,并辅以现代技术鉴定其没有经过增重、染色、违规炮制等人为手段作假,就完全能说明饮片的品质了,毕竟我们用的不是其中的含量,而是整体的药材本身。”

中医药发展要从培养真正的内行入手

“现在学中医药的学生,接触到的大都是生药学的那一套理论,过分偏重依赖于仪器检测、数据指标。如果要从事中医药行业,不懂阴阳五行、四气五味、升降沉浮等这些最基础的理论,那么即使学问再高,我也只能说他是个外行。”翟胜利说道。“中药师这个行当,讲究三分理论,七分实操,正所谓‘听过的不如看过的,看过的不如干过的,干过的不如干得年头多的’。衡量一个药师的水平,光有理论也是远远不够的,常用的500多种药材,从产地、采收、性状、入药部位及作用,到炮制方法、调剂、组方类型、处方应付、丸散膏丹,知道的越多,说明药师的实践经验越丰富,这也是在学校里无法学到的。”翟胜利感慨地说:“如今,真正懂中医药的人才太稀缺了,传统理论知识及实践经验的匮乏,也是制约中医药发展的障碍之一。”