试论晚明女性墓碑文之研究价值

2012-10-18黄曼

黄曼

(华东师范大学中文系,上海,200241)

试论晚明女性墓碑文之研究价值

黄曼

(华东师范大学中文系,上海,200241)

无论从史学或是文学角度立论,实用文体都应该获得较之目前更多的重视。文章以晚明女性墓碑文为研究对象,重点揭橥此一文体对于女性生活史及性别史的研究价值和启发意义。墓碑文作为生动精微的女性史料,为我们矫正以往认识偏见、重塑历史中女性的面貌提供了依据,墓碑文也是我们建构晚明性别社会秩序的参考。此外,文章对墓碑文写作中的一个重要现象“谀墓”加以澄清。最后以表格的形式展示晚明女性墓碑文写作的大致情况。

墓碑文;晚明;女性生活

一、墓碑文之于女性史的研究意义

(一) 重塑女性面貌

长期以来,女权运动和民族主义的巨大势力使我们不能心平气和地讲述女性历史:女性是被动挨打的,她们饱受摧残满目疮痍。而如今,一种共识已经达成,即女性的历史绝不纯粹是所谓受压迫的苦难史。她们的境遇也许远不如我们现在所期望的这样如意,但也绝不是无法忍受和难以调和的。大陆的学者已经意识到把妇女史建立在两性对抗论的基础上是违背事实和逻辑的。①他们认真地发掘和分析史料,得出结论:无论从哪一个方面(经济地位、受教育机会、婚姻或家庭)来看女性都并不是无权的,她们的生存状况应当得到更加科学的评判。海外妇女史研究对这一问题的态度还要更加明确。高彦颐倡导从“五四”妇女史观再出发,她的第一个问题已经相当明晰地表达了对传统观点的质疑:“封建社会尽是祥林嫂吗?”她详细分析了高涨的民族主义情绪和西方女权话语对女性史述说的干扰,认为“封建的、父权的、压迫的‘中国传统’是一项非历史的发明,它是三种意识形态和政治传统罕见合流的结果,这三种意识形态和政治传统是‘五四’新文化运动、共产主义革命和西方女权主义学说。”②可以总结,无论在大陆还是在海外,“重估女性地位”都已经成为关注焦点。这不是标新立异,而恰是对历史的切实尊重。无论如何事实已经表明女性的历史世界远比我们曾经臆断中的复杂。

接下来我们面临的问题便是如何突破女性“受害者”的旧形象,重塑一种更加立体真切的女性新面貌。众多成功的例子告诉我们至少有两点至为重要。一就是充分地发掘女性史的史料,并且忠诚于它。其次也要转变观念:显然单纯孤立地就女性谈女性已经不能给我们的研究带来多大起色。女性史的研究正在逐步向社会性别史转变:社会性别史不再把女性视作与统治势力剑拔弩张的一极。他们不是压迫与被压迫、挑战与应战的关系。社会性别史则力图将女性还原到社会角色中去。妻子悉心地辅助丈夫,替他侍奉父母、养育庶出的子女,这些并不意味着女性受到了男性的深重压迫,而是在维持这样一个传统家庭中,她履行了作为贤内助的义务。这种“社会角色”如果笼统来谈也许仍是不可把握的,但当我们深入到女性境遇的细部,特别是对女性的不同群体进行细微关照,便容易理解了:很多情况下,我们看到女性的角色要求是明显于她的性别规约的。比如商人妇,她虽仍然是属伦理的,墓碑文依旧钟情于她们的优良妇德描述,但她与她周围那个世界的瓜葛可能更多在于实际事务上;书香门第的女子在经史诗赋中驰骋才华,她会暂时忘却她的性别,而宠爱她的父兄也可能有同样的忘却,这里一个阶层中共通的文化意趣冲淡了性别规约;同样,烈女节妇不止于领受苦难,她们还是社会中的道德楷模,墓志撰者就常常急不可耐地把她们类比为忠贞之臣,她们与那些庙堂之上的国之栋梁一样关乎社稷,她们与她们外面的那个世界其实是浑然一体的,都被类归在一个道德的共同体中。了解了这些,我们再来描述她们的生存状况,就会更加切合实际。

从“社会角色”定位还意味着重置女性于她们身处的历史环境中,她们身后那个宏大的时代背景是至为关键的。一个女性从其角色中获得权力与受到束缚的极限都最终由她的时代的容量决定。比如晚明,它对历史的因袭以及从社会转型中获得的特质无不影响了其中的女性,因此要达到对晚明女性深刻透辟的认识就必须从读解晚明历史进程开始。而这些女性生动的历史又反过来诠释了晚明这样一个时代非同凡响的气质。如伊佩霞所言:“最好的妇女史并不仅仅告诉我们历史上的女人;妇女史挑动我们重新审视我们对历史和历史进程的理解”[1](239),“在我们努力地思考了女人在哪里以后,中国历史和文化看来就不一样了。”[1]这也许可以视作女性研究一个更加宏伟的目标吧。

(二) 墓碑文:生动精微的女性史料

缺乏史料是女性史研究面临的一个重大问题,这是众所周知的事情。而女性墓碑文,恰是这方面的一个绝好宝库。它以传记的形式向我们提供了大量关于女性生活历史的叙述,虽然毫无宏大的章法和体例可言,但确实在一定程度上弥补了正史的不足。

然而据笔者所知,女性墓碑文至少晚明的女性墓碑文却并没有受到足够重视。它作为一个巨大的文献宝库既没有被完全整理,也没有得到充分利用。如在笔者所读到的关于徽州商人妇的论著中,学者们更倾向于使用地方志、家谱、笔记或文书之类的材料,而对于文人文集中的女性墓碑文却没有给予充分关注,即使有间或使用墓碑文材料的,也仅仅局限于汪道昆等人。但晚明文人中为徽州商人妇写过碑传文的其实很多,绝不止汪道昆一家。比如王世贞、李攀龙、汤显祖、程嘉燧、陈子龙、钟惺、钱谦益等都曾写过,然而他们的文字却被搁置下来,束之高阁。所以从这样的实际看,晚明文集中的墓碑文,对于研究晚明的女性历史,应该还有很大的可供挖掘的价值。

那么应当怎样看待这些墓碑文的价值呢?所谓它“之于女性史的研究意义”应当怎样理解呢?笔者认为起码可以从这样两个层面来作出回答:

首先,这些文人文集中的墓碑文向我们讲述的是社会中一群小众的生活史。简而言之,这是一群来自精英阶层的女性。她们的丈夫或子女能够从所谓当世大儒和文坛领袖那里为她们求得只言片语,这本身已经说明她们地位不凡了。③这种不凡地位可能是身份的,比如朝廷命妇,也可能是道德上的,比如烈女节妇,还可能是经济实力上的,比如商人妇。总而言之,她们都属于主流社会。对于她们的盖棺论定正代表了主流社会的价值取向。这个社会会怎样肯定、又从哪些方面来阐发一个女性的人生贡献和意义,从这些墓碑文中我们都可以获得。

明白这点也许要叫人败兴了。的确,我们从这些文字中只读出了一个核心的基调:正统。她们无一不是精通女红的,她们无一不是孝敬顺从的:她们本分地呆在家里,侍奉公婆小心谨慎,教育子女既严又慈;她们勤劳、节俭、和蔼、安静、不妒。这样的表扬千篇一律,连篇累牍。我们没有看到文学作品中惯于描述的那些内容:冶游、邂逅、抱怨、抗争还有嫉妒。一切都显得这样周全、妥帖,恰到好处。无须置疑它的真实性,这就是主流社会期望女性成为也正是许多模范女性已经成为的样子。

墓碑文之于女性史的研究意义还在于:它向我们讲述女性生活的细节。④一篇碑文实际上就是一个女性的人生小史。它告诉我们这个女性全部生活的主要情节:她在怎样的家庭环境中出生,她的祖上有过哪些荣耀;幼年她的母亲教授她阅读哪些书籍;后来她的父亲因为何种关系将她许配人家;她怎样融入新的家庭,赢得舅姑的欢心;她怎样说服了她的丈夫;她如何管理和增加家庭收入;她如何在丈夫去世后独撑门户、养大孩子;儿子辞别赴任时她叮嘱了什么;临终前,她给她的子孙们留下什么遗言。诸如此类,这无不有利于我们获得对她的人生状况细致入微的把握。她的日常活动、精神面貌,甚至于言谈举止都如在眼前一般了。这样的女性的小史汇总起来,再经过一番分析和梳理,正是女性历史颇为可观的整体场面。

更大的意义还在于:对细节的把握引出了对差异的由衷尊重。事实上,没有一个女性及其她的境遇是可以复制的,即便会有类同的时候,但她们的回应依然千差万别。一个从晋商家庭嫁到徽商家庭的女性与徽州本地的商人妇肯定有所不同,她不满于徽俗的奢华,宣称自己是“晋产”,她甚至不用奶娘而亲自哺乳孩子。同样是嫁给了贫穷的儒生,有的妻子会规劝丈夫以生计家业为重,弃儒从商,而有的妻子则默默忍受,她们并不拿治生的琐事来打搅丈夫,而选择陪伴他日夜攻读。在一些家庭中,妻子是丈夫极好的谋臣和军师,她常常提供智慧的意见,而丈夫也乐意接受并引以为荣,但在另一些家庭里,丈夫是严厉和易于愤怒的,妻子显得谨慎而克制。这种种差异纠正了我们对女性面貌的刻板印象,也正在重塑着对性别关系的新认识:更多时候我们看到的其实是由男女共同组成的社会,而并非社会之中的男女两极。

简言之,墓碑文展示给我们的这些细节和差异,使我们不再轻易被那些由来已久的陈见所遮蔽,从此女性的历史因为有了这样生动精微的描述显得格外丰满和复杂,同时也就变得更加有趣了。

二、关于谀墓

古今论文者,若谈墓志铭,必会谈“谀墓”。这就如同谈汉大赋必先谈其歌功颂德粉饰太平一样,谀墓是墓志研究中不可回避的问题,也是最为时人和后人诟病的问题。因此我们有必要对它作一点澄清和说明。

(一) 谀墓与墓碑文的文体特色

谀墓的现象历朝历代皆有,这是与墓碑文本身的文体导向有关的。只褒不贬、着重颂扬本来就是这一文体的本色。《读礼通考·墓铭》记载《祭统》有言:“铭者自名也,自名以称扬其先祖之美而明著之后世者也。为先祖者莫不有美焉,莫不有恶焉,铭之义称美不称恶,此孝子孝孙之心也。”[2](卷九十九丧具五·墓铭)按徐乾学案《祭统》这里所述的实为鼎铭而非墓铭,但是后人写作墓志铭却无不以此为据,可见“称美不称恶”“铭德慕行”[3](诔碑第十二)本来就是墓碑文的写作传统和文体要求。

曾巩《寄欧阳舍人书》对这一问题作了更深入的阐述,他将铭志与史传进行对比,指出它们之间的文体差异:

夫铭志之著于世,义近于史,而亦有与史异者。盖史之于善恶无所不书。而铭者,盖古之人有功德材行志义之美者,惧后世之不知,则必铭而见之。或纳于庙或存于墓,一也。苟其人之恶,则于铭乎何有?此其所以与史异也。[4] (253,寄欧阳舍人书)

曾巩认为铭志虽然与史有相同之处,但它是只记功德美行,而不记恶的,如果美恶皆称,那与史书又有什么分别呢?曾巩强调的正是墓碑文的文体本色。另外他还讲到铭志的这种写作特色与它在伦理教化中的担当有关:

其辞之作,所以使死者勿有所憾,生者得致其严。而善人喜见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。至于通材达识、义烈节士、嘉言善状皆见于篇,则足为后法警劝之道。[4] (253,寄欧阳舍人书)

铭志通过记录善人善行而为世人确立了道德的楷模,从正面引导人们向善求进。从这些材料中我们可以看出:作为一种特殊的实用文体,墓碑文的初衷在于表达后人对逝者的缅怀和追慕。生者怀着这样谦恭的心理对逝者的德行进行记录,扬其美而不著其恶。这其实是墓碑文无法摆脱的文体特征,是可以理解的。

然而,这种文体上的偏向又确实先天不足,它易于导入谀墓的误区。如果子孙褒扬之心过切,而又不讲求实际,撰者一味迎合而又无自己的原则,那就会无端生出许多溢美之辞来,使墓志撰写流于恶俗。如曾巩所说:“及世之衰,为人之子孙者,一欲褒扬其亲而不本乎理。故虽恶人,皆务勒铭以夸后世。立言者既莫之拒而不为,又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。后之作铭者,常观其人,苟托之非人,则书之非公与是,则不足以行世而传后。”[4](253,寄欧阳舍人书)李流芳也说:“今之为辞者缘饰名行,铺陈盛美,欺生谀死,贷口借面,虽其大书深刻,碑版照耀,而其中固枵然无所有,则亦何怪其速朽哉。”[5](答徐巨源书)曾、李批判的正是这种不求实际的赞美和粉饰。

(二) 文人对谀墓之风的自觉矫正

虽然谀墓之风方兴未艾,但是也应看到不是人人都需要或者屑于谀墓的。那些精英阶层的文人,无论是出于真实的对谀墓风气的不满,还是为了表现自己与世俗的某种距离,都或多或少对谀墓采取自觉抵制的态度。在为他人撰写墓志铭的时候他们或者秉笔直书,或者陈说写作根据,或者借他人之口来证明自己所撰墓志的真实性。他们的写作态度是慎重的:

王守仁《凌孺人杨氏墓志铭》说:“吾于铭人之墓也,未尝敢以易。至于妇人而加审焉,必有其证矣。”[6](卷二十五)王世贞《李大夫张太恭人合葬墓表》:“端(李攀龙祖父)少孤,移著郡西门,贫不能自活,间与所善博徒博,一夕而箕钱十余石,少息之,遂为西门大贾”。[7](卷九十四)这是王世贞为李攀龙的父母写的墓表文。对于李家祖先并不光彩的发家史,王世贞没有遮掩粉饰,而是直书之,而李攀龙本人居然也毫不避讳,在当时的社会环境中这是非常难得的,体现了二人对墓志史性特色的基本尊重。

还有一些作者则在志文中或志后铭文中反复强调自己所叙为实,并无夸饰成分:如王九思“其后有谞,爰究我语”[8](卷十二,明故鸿胪寺序班赠奉直大夫刑部陕西清吏习署郎中事员外郎吕公合葬墓志铭);康海“我铭弗谀,后人其究”[9](卷四十二,李君宗之配毛氏合葬墓志铭);徐渭“特有拙蹇不彰耳,无谀也。”[10](1029,葛安人墓志铭);谭元春“又惧世之能文章者美而失其意”[11](689,先母墓志铭)。汪道昆《明故宛平丞吴长公元配汪孺人合葬墓志铭》不仅在文首事先声明自己并无谀墓倾向,而且简略分析了导致谀墓产生的诸多因素:“夫孝子慈孙务溢美以侘先世,作者藉其口实,谬以为传信足徴,覈者不雠,率以谀墓见坐。谀墓无当,君子耻焉……其人以长者特闻,非谀也”。程嘉燧《亡友宣成叔夫妇墓志铭》通过亡者亲人之口来标榜自己所写为实录:“其(墓主)次子荩请于舅氏为之志,而子柔使来属予曰:‘是知而父者,且其文信。’”[13](文卷下)钱谦益也引用别人对自己文章的评价来证明自己所写为信史:“丁(墓主的儿子)闻之石斋黄夫子,惟夫子之言,质而不华,可以信于后,愿有述也”[14]( 1345,漳浦刘府君合葬墓志铭);《秀才孙鋡妻王氏墓志铭》引墓主丈夫的话“吾门人唯钱氏为铭文取信来世,汝以属之其可。”[14](1432)在另一篇墓志中钱谦益甚至用了死者生前的遗言来为自己的墓志真实性增加砝码:“妻陈氏,……抚庶出之子广生如己出,病革,语广生曰:汝父贤而未有闻也,吾闻钱先生为铭辞,取信天下。吾先夫子既得请矣,汝不忍汝父之死而沉泯也,必求先生铭,吾亦可以见汝父于土中矣。”[14](1456,湖广行都司断事蒋君墓志铭)

从这些例子中可以看出:虽然谀墓风气为墓志创作带来了极坏影响,但对于那些以精英自居、善于反思和批判的文人来说,他们又在一定程度上矫正了这种不良之风,为后人留下了大量值得信赖、可供参考的墓志资料。

三、晚明墓碑文基本情况统计

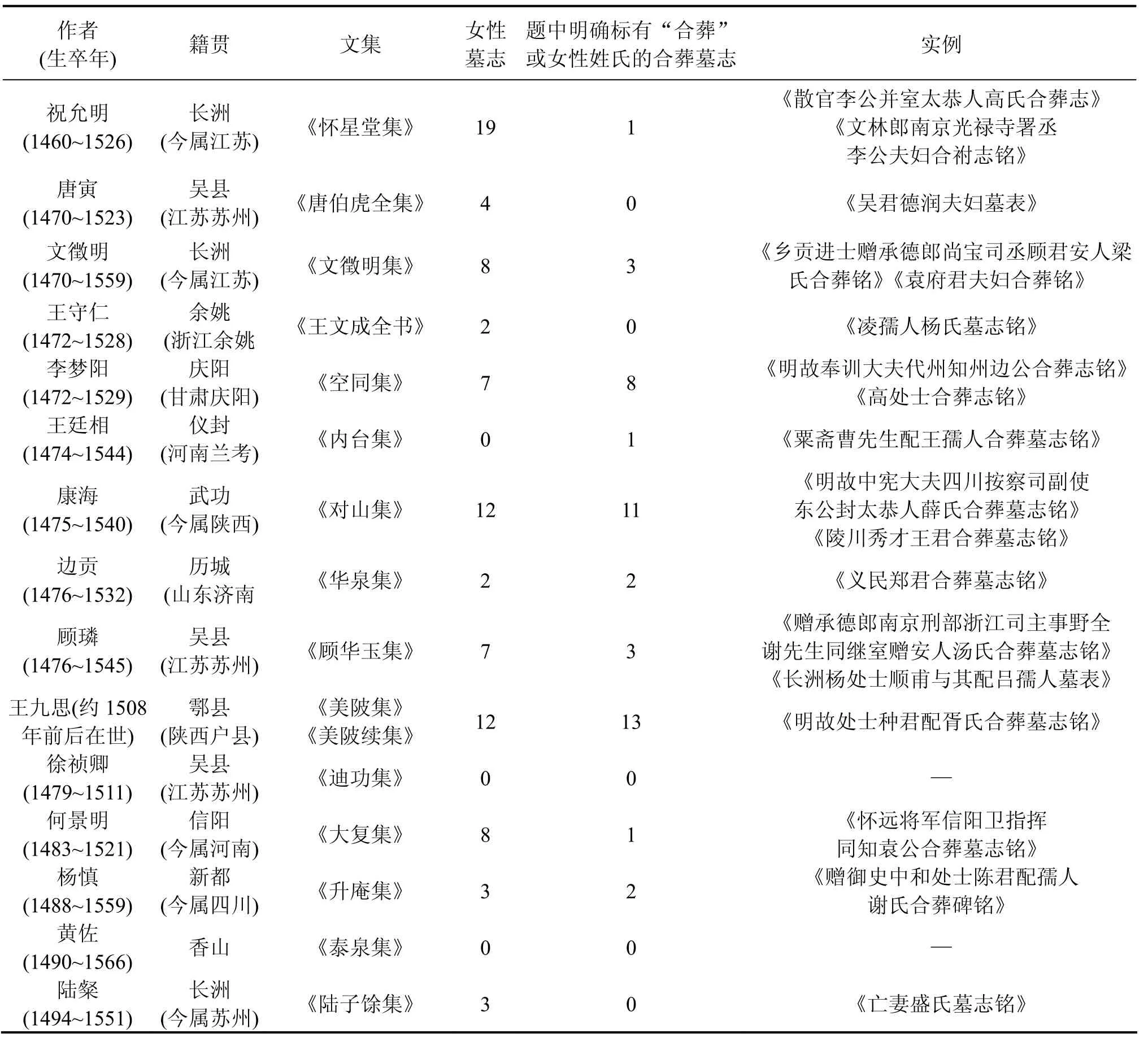

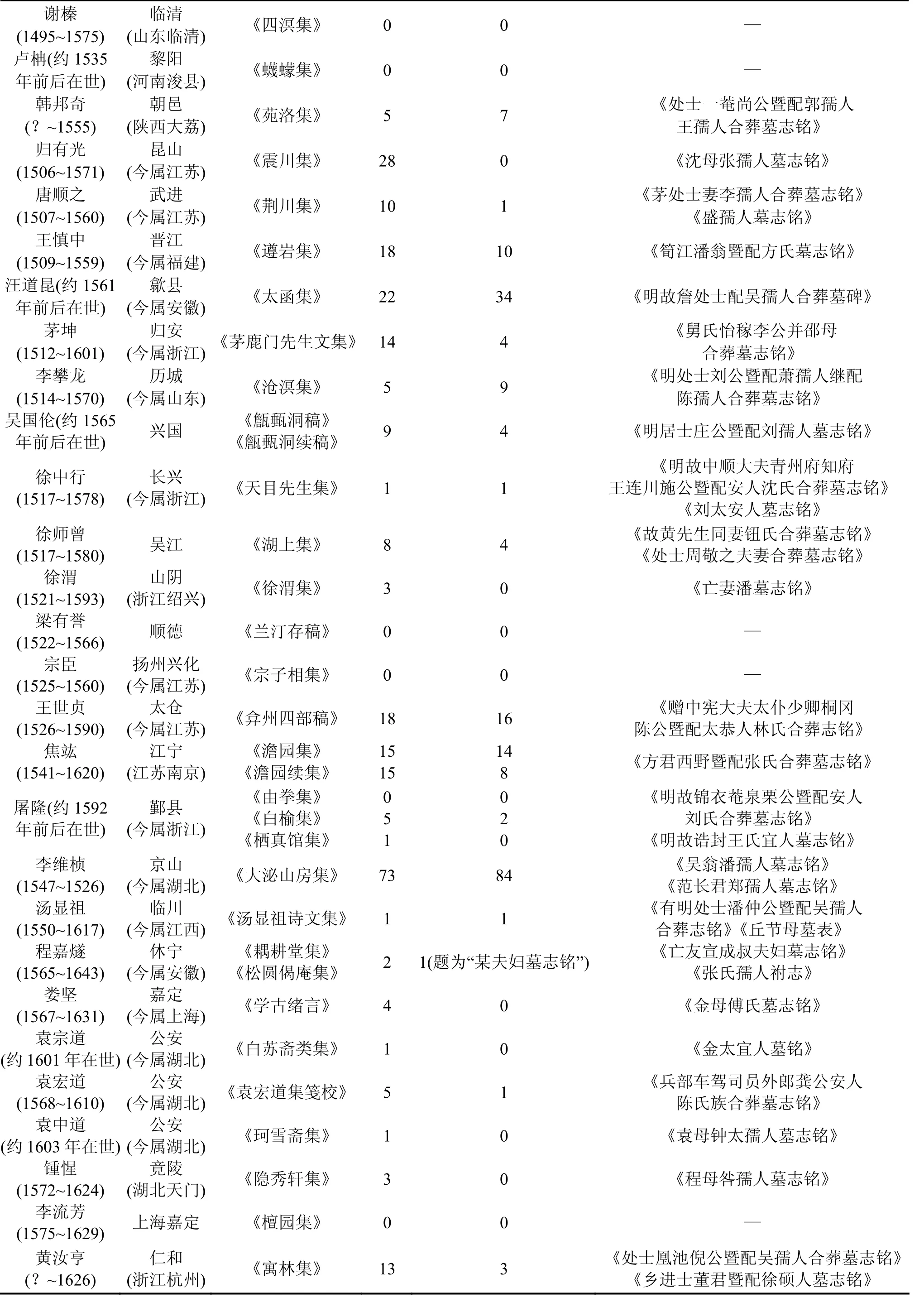

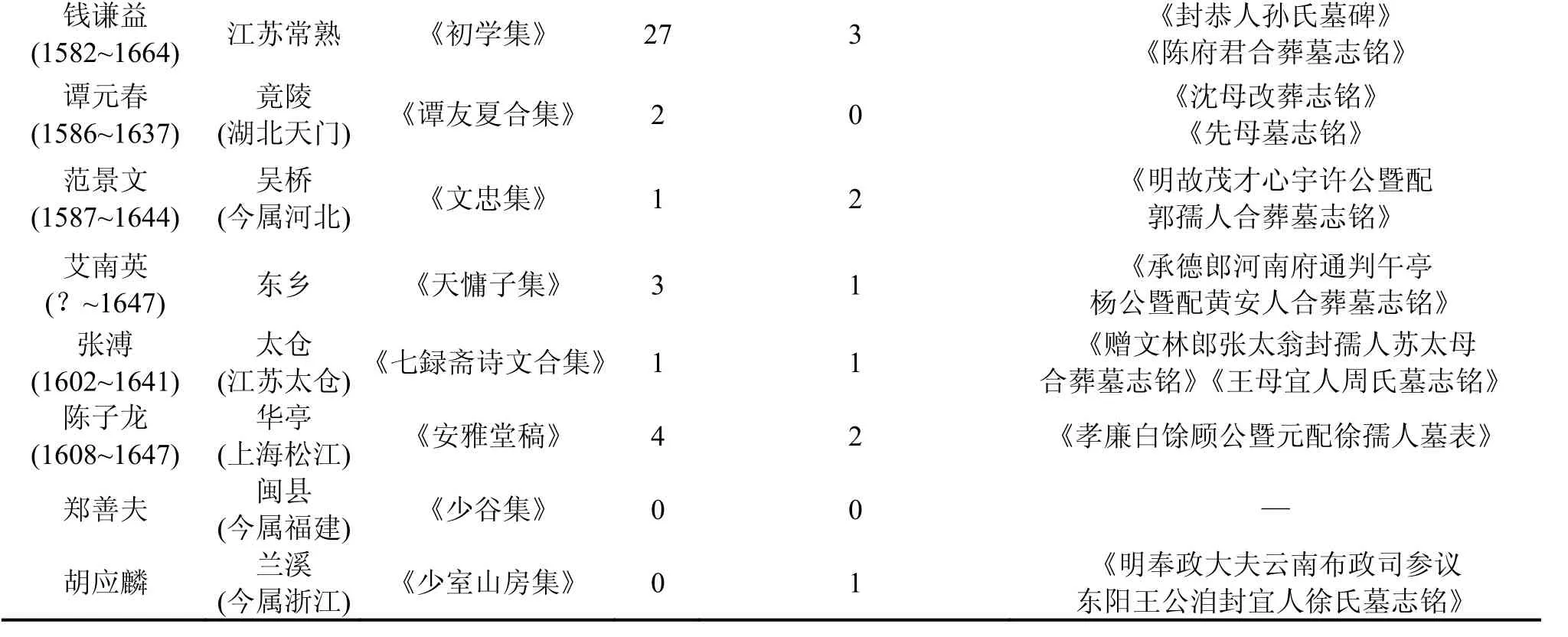

所谓墓碑文,是一个包含比较广泛的称号。具体来说墓志铭、墓表、墓碣、墓铭、神道碑、权厝志、圹志等都可算在墓碑文的范围内。晚明文人写作了大量女性墓碑文,但文献浩如烟海,难以穷尽。兹将笔者统计的部分文人写作墓碑文的情况列于表1,以达到管窥之效。

表1 部分文人写作墓碑文的情况

注释:

① 李伯重. 问题与希望:有感于中国妇女史研究现状[]:“如果坚持对抗论,那么妇女史研究就与西方女权运动汇总的激进主张无异了。一种社会运动中的诉求(特别是其中极端性的诉求),通常反映的是当时社会亟待解决的问题,并不一定就是科学的研究”。参见李小江等著《历史、史学与性别》. 南京: 江苏人民出版社, 2002.

② 她并且进一步揭示了这项发明的深层原因:“受害的‘封建’女性形象之所以根深蒂固,在某种程度上是出自一种分析上的混淆,即错误地将标准的规定视为经历过的现实,这种混淆的出现,是因缺乏某种历史性的考察,即从女性自身的视角来考察其所处的世界。”[美]高彦颐《闺塾师——明末清初江南的才女文化》. 李志生译. 南京: 江苏人民出版, 2005.

③ 当然也有为地位比较低下的妾或女奴写作墓碑文的,比如归有光《寒花葬志》墓主寒花是一名婢女,袁宏道《舒大家志石铭》墓主舒氏本来是一位流浪的歌女,但这样的情况毕竟是少数.

④ 伊佩霞在《内闱》的导言中曾经提到过墓志铭作为叙事史料“蕴含着丰富的细节”.

[1] [美]伊佩霞. 内闱: 宋代的婚姻和妇女生活[M]. 胡志宏译.南京: 江苏人民出版社, 2004.

[2] 徐乾学. 读礼通考. 文渊阁四库全书.

[3] 刘勰. 文心雕龙[C]//范文澜. 文心雕龙注. 北京: 人民文学出版社, 1958.

[4] 曾巩. 曾巩集[M]. 陈杏珍, 晁继周点校. 北京: 中华书局,1984.

[5] 李流芳. 檀园集. 文渊阁四库全书.

[6] 王阳明. 王文成全书. 文渊阁四库全书.

[7] 王世贞. 弇州四部稿. 文渊阁四库全书.

[8] 王九思. 渼陂集. 续修四库全书.

[9] 康海. 对山集. 续修四库全书.

[10] 徐渭. 徐渭集[M]. 北京: 中华书局, 1983.

[11] 谭元春. 谭元春集[M]. 陈杏珍标校. 上海: 上海古籍出版社,1998.

[12] 汪道昆. 太函集. 续修四库全书.

[13] 程嘉燧. 耦耕堂集. 续修四库全书.

[14] 钱谦益. 初学集[M]. 钱曾笺注, 钱仲联标校. 上海: 上海古籍出版社, 1996.

Abstract:Practical writing styles of the female Epitaph in the Late Ming Dynasty should be analyzed more seriously,either from the perspective of historiography, or from literature .This paper aims to study the female epitaph’s great significance to the historical research of female life in the late Ming dynasty: As the vivid and delicate historical materials, the Epitaph helps us to correct our understanding of females, and it also provides reference for the construction of gender order. In addition, this paper studies the phenomenon of “yu mu”. Finally, a table of the general writing situation of the female epitaph in the Late Ming Dynasty is available in this paper.

Key Words:Epitaph; late Ming Dynasty; life of women

On the value of female Epitaph in the late Ming Dynasty

HUANG Man

(Department of Chinese Language and Literature, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

I206.2

A

1672-3104(2012)03−0177−06

2012−02−23;

2012−04−23

黄曼(1985−),女,土家族人,湖北宜昌人,华东师范大学中文系博士研究生,主要研究方向:中国古代文学.

[编辑:苏慧]