“去国逾竟”之礼与《桧风·素冠》诗旨探微

2012-01-24王学军贺威丽

王学军,贺威丽

(1. 南京大学文学院,江苏 南京,210093;2. 南京师范大学文学院,江苏 南京,210097)

《桧风·素冠》诗旨,古人多以为刺不能三年之丧,如《毛诗序》、孔颖达《毛诗正义》、朱熹《诗集传》、王先谦《诗三家义集疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》等。今人则说法不一,或赞成刺不能三年之丧,如陈子展《诗三百解题》;或以为悼亡诗,如程俊英《诗经注析》;或以为赞美孝子,如高亨《诗经今注》;或以为私奔共誓,如蓝菊荪《诗经国风今译》等;或以为哭丧仪式歌,如刘士林《〈桧风·素冠〉新解》①;或以为妻子为送别离境出国的丈夫所唱之歌,如林维民《〈素冠〉新解》②。本文拟由文本出发,结合相关材料,在考察前人诸说的基础上探讨《素冠》诗旨。

一、素冠、素衣、素韠考辨

为方便理解,我们先看该诗全文:

庶见素冠兮,棘人栾栾兮,劳心慱慱兮。

庶见素衣兮,我心伤悲兮,聊与子同归兮。

庶见素韠兮,我心蕴结兮,聊与子如一兮。

《素冠》一诗以“素冠”为题,诗中三章又以“庶见素冠兮”“庶见素衣兮”“庶见素韠兮”领起,研究者对素冠、素衣、素韠的不同理解直接影响对诗义的阐释,因而把握诗旨需先理清素冠、素衣、素韠的质地、形制、穿着者和穿着场合。

毛序认为《素冠》“刺不能三年也”、郑玄云“丧礼:子为父,父卒为母,皆三年。时人恩薄礼废,不能行也”、孔颖达云“《丧服》:子为父斩衰三年。父卒,为母齐衰三年。……此笺独言父母者,以诗人所责,当责其尊亲至极而不能从礼耳,故知主为父母。父母尚不能三年,其余亦不能三年可知矣”[1](461)。之后朱熹《诗集传》、王先谦《诗三家义集疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、陈子展《诗三百解题》等皆从其说。

古人多由此判定素冠、素衣、素韠为丧服,但对其具体所指的对象则并不统一,如毛传释“庶见素冠兮”为“素冠,练冠也”[1](461),《礼记·丧服》云“父母之丧,衰冠绳缨菅屦,三日而食粥,三月而沐,期十三月而练冠”[2](1676),练冠为白布之冠,如《左传·昭公三十一年》云“季孙练冠麻衣跣行”。郑玄、孔颖达则认为毛传以“练冠”释“素冠”不妥,“经、传之言素者,皆谓白绢,未有以布为素者,则知素冠非练也”,故郑玄释“素冠”云“丧礼既祥祭而缟冠素纰”,《礼记·玉藻》云“缟冠素纰,既祥之冠也”[2](892)。

《说文·素部》云“白致缯也”,段玉裁注:“缯之白而细者也。致者,今之緻字。汉人作注不作緻。近人改为緻。又于纟部增緻篆。皆非也。郑注杂记曰素,生帛也。然则生帛曰素。对湅缯曰练而言。以其色白也。故为凡白之偁。以白受采也。故凡物之质曰素。”[3](662)先秦典籍中“素”常指颜色,“为凡白之偁。以白受采也。故凡物之质曰素”,常与玄、缁、绘等颜色词相对而称,如《论语·八佾》云“子曰:‘绘事后素。’”,“绘,画文也。凡绘画先布众色,然后以素分布其间,以成其文,喻美女虽有倩盼美质,亦须礼以成之”[4](33);《仪礼·士冠礼》云“主人玄冠,朝服,缁带,素韠,即位于门东,西面。”贾公彦疏“《杂记》云‘朝服十五升’,布也。云‘素裳’者,虽经不言裳,裳与韠同色”[5](7);《礼记·王制》云“周人冕而祭,玄衣而养老”,郑玄注“玄衣素裳,其冠则委貌也”,孔颖达疏“《仪礼》朝服缁布衣素裳,缁则玄,故为玄衣素裳”[3](428);《诗经·齐风·著》云“俟我于著乎而,充耳以素乎而……俟我于庭乎而,充耳以青乎而……俟我于堂乎而,充耳以黄乎而”,孔颖达疏“经有素青黄三色,故为臣则三色。又解三色而独言素者,以其素色分明,目所先见,故先言之”[1](333);屈原《九歌·少司命》云“绿叶兮素枝,芳菲菲兮袭予”、《九章·橘颂》云“绿叶素荣,纷其可喜兮”[6](607);《周礼·春官·司服》云“其齐服有玄端、素端”[7](557)。

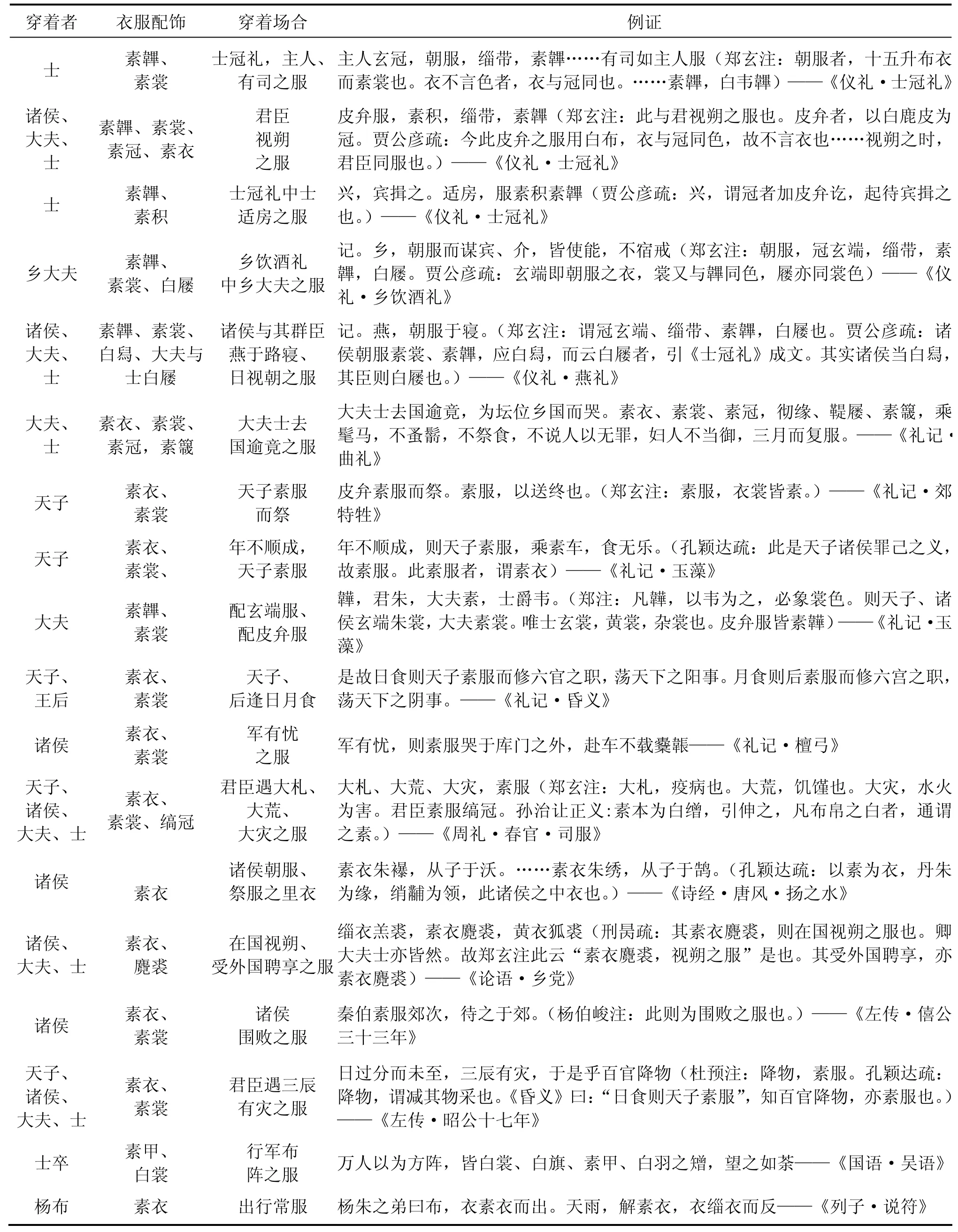

先秦典籍中多次出现素冠、素衣、素韠,具体如表1所示。考察可知其未必是因三年之丧而服,而是有周一代天子、诸侯、大夫、士等不同贵族阶层在士冠礼、乡饮酒礼、燕礼、视朔、聘享、朝见、祭祀、去国、灾荒、军败、出行等不同场合所着的礼服或常服。古今学者多将《素冠》中的素冠、素衣、素韠视为因三年之丧而服,实际上该诗反复言“庶见素冠兮”“庶见素衣兮”“庶见素韠兮”,但并未直接提及与衣物相配的带、屦及其它配 饰,因而其穿着者身份、穿着场合难以由“素冠”、“素衣”、“素韠”直接判定。可见《素冠》中素冠、素衣、素韠未必是丧服;即便为丧服,《仪礼·丧服》载丧服有斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,服丧期有三年、期年、九月、七月、五月、三月之别,从《素冠》文本来看,也难以判定其为“三年之丧”;即便为“三年之丧”的斩衰,《仪礼·丧服》载诸侯为天子、公士大夫之众臣为其君、男子及未嫁女为父、妻妾为夫皆服斩衰,从诗歌文本来看,也难以判定素冠、素衣、素韠是“子为父,父卒为母”所服。故清人姚际恒、方玉润质疑“三年之丧”说,“今何乍见一‘素冠’,即以为三年之丧乎?无论素冠之为丧服与非为丧服,今仅凭一素色之冠,何以别其丧长短乎?岂三年之丧乃素冠,短丧之服不冠素乎?此必不可通之说也”[8](294)、“丧礼从无‘素衣’之文。毛传曰‘素冠,故素衣’,混甚。……古人多素冠、素衣,不似今人以白为丧服而忌之也。古人丧服唯以麻之升数为重轻,不关于色也”[9](152)。

二、《素冠》创作的历史背景

《素冠》隶属《桧风》,桧国为西周分封的诸侯国。“桧,本又作‘郐’,古外反。桧者,高辛氏之火正祝融之后,妘姓之国也。其封域在古豫州外方之北,荧波之南,居溱、洧之间,祝融之故墟,是子男之国。后为郑武所并焉。”[1](457)周幽王九年(公元前773年)郑桓公谋迁虢、郐之地,东寄帑贿于虢、郐十邑,《史记》载其事云“(郑恒公)司徒一岁,幽王以褒姒故,王室治多邪,诸侯或畔之。于是桓公问太史伯曰:‘王室多故,予安逃死乎?’太史伯对曰:‘独雒之东土,河济之南可居’”,裴骃《史记集解》云“韦昭曰:‘幽王八年为司徒’”,司马贞《史记索隐》云“韦昭据《国语》以幽王八年为司徒也”[10](1757−1758),太史伯策划东迁在桓公“为司徒一岁”时,当为周幽王九年。周平王二年,桧国为郑武公所灭,《汉书·地理志》颜师古引臣瓒曰“初桓公为周司徒,王室将乱,故谋于史伯寄帑与贿于虢、郐之间,幽王既败,二年而灭郐,四年而灭虢”[11](1544)。《桧风》的创作年代,说法不一,考虑到桧国灭亡时间,定为西周末(周夷王、厉王之后)至东周初(桧国灭亡时)大致不误,试补证如下:

一是除《素冠》外,《桧风》尚有《羔裘》《隰有苌楚》《匪风》三首诗,毛序云“《羔裘》,大夫以道去其君也。国小而迫,君不用道,好絜其衣服,逍遥游燕,而不能自强於政治,故作是诗也”[1](459)、“《隰有苌楚》,疾恣也。国人疾其君之淫恣,而思无情欲者也”[1](464)、“《匪风》,思周道也。国小政乱,忧及祸难,而思周道焉”[1](465)。可见《桧风》创作时代,桧国政乱,周道不行,当为西周末至东周初的周室衰败之世。

二是《桧风》创作年代要略早于《郑风》。马瑞辰《毛诗传笺通释》云“于桧、郑、齐、魏、唐、秦,可以观春秋之国势焉。春秋之初,郑最称强,《桧》则灭于郑者也;故桧、郑为先”[12](9)。《桧风》在今本十五国风中列位第十二,《左传·襄公二十九年》吴公子季札至鲁所观国风中列位第十四,《桧风》均列在《郑风》之后。郑玄《诗谱》中《桧风》在国风中列位第七,《王风》之下为《桧风》《郑风》。郑玄《诗谱》关注《诗经》创作年代与地域文化特色联系,大体按照时间顺序特别是春秋时代列国兴起顺序排列。郑玄《诗谱》置《桧风》于《王风》之后、《郑风》之前,可能考虑到桧国为郑国所灭,如同魏为唐所灭,《魏风》与《唐风》相连而置于前,《桧风》与《郑风》亦相连而置于前,这就不难理解魏源《诗古微·诗序集义》判定《桧风》创作年代在平王东迁之后、武公灭桧之前。

表1 先秦典籍记载的素冠、素衣、素韠举例

郑玄《诗谱》置《桧风》于《郑风》之前,当认为《桧风》创作年代要略早于《郑风》;孔颖达《毛诗正义》云“欲言先后为次,则齐哀先於卫顷,郑武后於桧国,而卫在齐先,桧处郑后,是不由作之先后。……欲以采得为次,则《鸡鸣》之作远在《缁衣》之前,郑国之风必处桧诗之后”[1](3),可见孔颖达也认为《桧风》创作年代要略早于《郑风》。《郑风》均为周平王二年郑东迁新郑之后所作,《桧风》创作年代当在周平王二年之前。

三是《桧风》属于“变风”,目前十五国风中,只有《豳风》等少数诗篇为西周时期的作品,多数诗篇则为东周时期的作品,而十二“变风”的创作年代大致在周懿王至周定王时期,《桧风》也不例外,不大可能是西周初期或中期的作品,当为周懿王以后的作品,因而郑玄认为“周夷王、厉王之时,桧公不务政事,而好洁衣服,大夫去之,于是桧之变风始作”。[1](458)

由上可知《桧风》具体创作时间难以确考,其大致创作时代为西周末(周夷王、厉王之后)至东周初(桧国灭亡前)。这段时间文献有载的桧国国君只有郐仲一人(周幽王时期在位),由其亦可观桧国末年政局之一斑。

《国语·郑语》云:“虢叔恃势,郐仲恃险,是皆有骄侈怠慢之心,而加之以贪冒。君若以周难之故,寄孥与贿焉,不敢不许。周乱而弊,是骄而贪,必将背君,君若以成周之众,奉辞伐罪,无不克矣。”[13](463)此为周幽王九年太史伯建议郑桓公东迁虢、郐之言,评论郐仲“恃险”“有骄侈怠慢之心,而加之以贪冒”“骄而贪”,桧国政治不宁,郐仲亦非有为之君,因而史伯认为桧国易为郑国所取,“君若以成周之众,奉辞伐罪,无不克矣”。《史记·郑世家》亦云:“虢、郐之君贪而好利,百姓不附。今公为司徒,民皆爱公,公诚请居之,虢、郐之君见公方用事,轻分公地。公诚居之,虢、郐之民皆公之民也。”[10](1757)此处史伯评论郐仲“贪而好利,百姓不附”“轻分公地”,郐仲目光短浅、贪财好礼,桧国上下离心,政权已经缺乏民众基础,因而可以占其地而取其民。

由此出发,不难看出西周末年桧国面临严重政治危机,内忧外患并至,在内国君恃险不修德治政,骄侈怠慢、贪冒好利、百姓不附;在外郑恒公伺机而入,东寄帑贿,取地夺民,所谋甚大。因而毛序评论《桧风》诸诗云“《羔裘》,大夫以道去其君也。国小而迫,君不用道,好絜其衣服,逍遥游燕,而不能自强於政治,故作是诗也”[1](459)、“《隰有苌楚》,疾恣也。国人疾其君之淫恣,而思无情欲者也”[1](464)、“《匪风》,思周道也。国小政乱,忧及祸难,而思周道焉”[1](465),孔颖达也认为“桧则其君淫恣,曹则小人多宠,国小而君奢,民劳而政僻,季札之所不讥,《国风》次之於末,宜哉”。[1](3)

三、“庶”字释义与《素冠》诗旨

《素冠》三章均以“庶见”领起,《素冠》字词释义常有分歧,“庶”字的解释则较为统一,古今学者大都将“庶”释为“幸”“幸而”之义,如毛传释“庶见素冠兮,棘人栾栾兮”为“庶,幸也”[1](462),之后孔颖达《毛诗正义》、朱熹《诗集传》、方玉润《诗经原始》、王先谦《诗三家义集疏》、高亨《诗经今注》、周振甫《诗经译注》、程俊英《诗经注析》等皆同。

以“幸”释“庶”,按虚实不同又可细分为两支。一种观点认为“庶见”是诗人假想之辞,其实未见,“幸”作“希望”、“幸望”解,如郑玄笺云“丧礼既祥祭而缟冠素纰,时人皆解缓,无三年之恩於其父母,而废其丧礼,故觊幸一见素冠急於哀慼之人,形貌栾栾然膄瘠也”[1](462)。按此解释,则《素冠》首章“庶见素冠兮,棘人栾栾兮”为诗人设想,其后“劳心慱慱兮”转为诗人现实情感;第二章“庶见素衣兮”为诗人设想,其后“我心伤悲兮”转为诗人现实情感,其后“聊与子同归兮”又转为设想;第三章“庶见素韠兮”为诗人设想,其后“我心蕴结兮” 转为诗人现实情感,其后“聊与子如一兮”又转为设想。这样一来《素冠》三章虚实转换过频、过密、过快,几乎断句即转,少有连贯,难免突兀之感,诗义难以通解。

或鉴于此,另一种观点认为“庶见”为诗人实见而非假想,如高亨《诗经今注》云“当时差不多没人服丧三年,今得一见,所以称幸”[14](189)。这种解释可使诗义连贯,避免前一种观点虚实转换过多过快的问题,然而这样一来,《素冠》三章首句“庶见素冠兮”、“庶见素衣兮”、“庶见素韠兮”均有诗人“今得一见,所以称幸”之喜意,与后面“棘人栾栾兮,劳心慱慱兮”、“我心伤悲兮,聊与子同归兮”、“我心蕴结兮,聊与子如一兮”的诗人悲伤蕴结情感大不一致。如此前喜后悲,悲喜交加,诗义也难以通解。

《故训汇纂》释“庶”云“庶,近也。《诗·大雅·生民》‘庶无罪悔’朱熹集传、《论语·先进》‘回也其庶乎’朱熹集注”[15](699)。以“近”释“庶”,可避免前述以“幸”释“庶”之问题,如此《素冠》三章首句“庶见素冠兮”“庶见素衣兮”“庶见素韠兮”为诗人所见之实指而无喜意,引出后面“棘人栾栾兮,劳心慱慱兮”“我心伤悲兮,聊与子同归兮”“我心蕴结兮,聊与子如一兮”的悲伤蕴结之情,诗义可连贯通解。而从眼视光学上看,视觉效果上物体有近大远小特性,物品距离越远,其反射到眼睛中的光线越少,若小于眼睛敏感度,人就很难分辨或不能分辨清楚。日常生活中眼睛分辨能力是有限的,一般人肉眼分辨率约为二千分之一至五千分之一,如果要看清《素冠》中“素冠”“素衣”“素韠”诸物,诗人也需在较近距离观察。

可见“庶”当作“近”而非“幸”解,《素冠》一诗频言“庶见素冠兮”“庶见素衣兮”“庶见素韠兮”,有由远而近之意,当需一较为空旷的室外空间而非狭小的室内。由此出发,笔者认为《素冠》为桧国士或大夫去国离君之际,国人送别所作,试补证如下:

一是《礼记·曲礼》云“大夫士去国逾竟,为坛位乡国而哭。素衣、素裳、素冠,彻缘、鞮屦、素簚,乘髦马,不蚤鬋,不祭食,不说人以无罪,妇人不当御,三月而复服。”[2](115)此处言“素衣、素裳、素冠,彻缘、鞮屦、素簚”,这是目前所见先秦文献中最为详细具体提及素服者,且与《素冠》“素冠”“素衣”“素韠”全素服饰相符。孔颖达云“大夫士三谏而不从,出在竟上。大夫则待放,三年听於君命。若与环则还,与玦便去。《隐义》云:‘去国当待於也。若士不待放,临去皆行此礼也。’……此逾国三月乃行,不同者,得玦之后,从郊至竟,三月之内而行此礼也。’”[2](115)《诗经》作者,今可知者大都为两周贵族,因而《素冠》创作场景当在大夫或士去国离君之际,国人(士或大夫可能性最大)送别所作。

二是《素冠》之外,《桧风》诸篇皆与桧国时政密切相关,或忧国,或刺君,如毛序云“《羔裘》,大夫以道去其君也。国小而迫,君不用道,好絜其衣服,逍遥游燕,而不能自强于政治,故作是诗也”[1](459)、“《隰有苌楚》,疾恣也。国人疾其君之淫恣,而思无情欲者也”[1](464)、“《匪风》,思周道也。国小政乱,忧及祸难,而思周道焉”[1](465)。以桧国士或大夫去国离君,国人送别来解读,《素冠》与桧国时政联系紧密,符合《桧风》诸篇题旨常例。《素冠》上一篇为《羔裘》,两者创作时间相去不远,孔颖达云“作《羔裘》诗者,言大夫以道去其君也。谓桧之大夫,见君有不可之行,乃尽忠以谏。谏而不从,即待放于郊,得玦乃去”。[1](459)以桧国士或大夫去国离君,国人送别而作解读《素冠》,则《素冠》在时间上紧承《羔裘》,为士或大夫待放已绝,从郊至边境,即将去国离君之作,两诗可能就同一人而作。

三是由前述《桧风》创作历史背景可知西周末年桧国面临严重政治危机,内忧外患并至,在内国君恃险不修德治政,骄侈怠慢、贪冒好利、百姓不附;在外郑恒公伺机而入,东寄帑贿,取地夺民,所谋甚大。局势之危,桧国有识之士当有所见,并有上谏者,却不为国君采纳,进谏之士被流放出境,如孔颖达疏《羔裘》云“桧之大夫,见君有不可之行,乃尽忠以谏。谏而不从,即待放于郊,得玦乃去”[1](459)。《素冠》中的送者与别者皆为桧国有识之士,别者进谏无果反遭放逐,去国离君之际,素冠、素衣、素韠,“棘人栾栾兮”;送者见此全素服饰,意识到故国内忧外患,而国君昏庸放逐有识之士,因而“劳心慱慱兮”“我心伤悲兮”“我心蕴结兮”,希望“聊与子同归兮”“聊与子如一兮”,诗义可通解。

四、结语

先秦典籍中素冠、素衣、素韠曾多次出现,考察可知其未必是因三年之丧而服,而是有周一代天子、诸侯、大夫、士等不同贵族阶层在士冠礼、乡饮酒礼、燕礼、视朔、聘享、朝见、祭祀、去国、灾荒、军败、出行等不同场合所着的礼服或常服。《桧风》具体创作时间难以确考,其大致创作时代为西周末(周夷王、厉王之后)至东周初(桧国灭亡时)。此时桧国面临严重政治危机,内忧外患并至,在内国君恃险不修德治政,骄侈怠慢、贪冒好利、百姓不附;在外郑恒公伺机而入,东寄帑贿,取地夺民,所谋甚大。面对危机,桧国大夫或士进谏无果反遭放逐,去国离君之际行“去国逾竟”之礼,素服“为坛位乡国而哭”,国人(士或大夫可能性最大)送别而作《素冠》。诗人感于桧国内忧外患之危急形势,目睹有识之士素服遭逐,悲伤蕴结之情浓重。

注释:

① 参见刘士林《〈桧风·素冠〉新解》(《湛江师范学院学报》2001年第1期)。

② 林维民《〈素冠〉新解》(《温州师范学院学报》1999年第1期)首次将“去国逾竟”与《素冠》题旨相联系,释之为“妻子为送别离境出国的丈夫所唱之歌”,本文论证过程与结论皆与之不同,读者可参证。

[1](汉)毛亨传,(汉)郑玄笺,(唐)孔颖达疏. 毛诗正义[M].北京: 北京大学出版社, 1999.

[2](汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏. 礼记正义[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[3](汉)许慎撰,(清)段玉裁注. 说文解字注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1982.

[4](魏)何晏注,(宋)刑昺疏. 论语注疏[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[5](汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏. 仪礼注疏[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[6]金开诚, 董洪利, 高路明. 屈原集校注[M]. 北京: 中华书局,1996.

[7](汉)郑玄注, (唐)贾公彦疏. 周礼注疏[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999

[8](清)方玉润. 诗经原始[M]. 北京: 中华书局, 1986.

[9](清)姚际恒. 诗经通论[M]. 北京: 中华书局, 1958.

[10](汉)司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959.

[11](汉)班固. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 1962.

[12](清)马瑞辰. 毛诗传笺通释[M]. 北京: 中华书局, 1989.

[13]徐元浩. 国语集解[M]. 北京: 中华书局, 2002.

[14]高亨. 诗经今注[M]. 上海古籍出版社, 1980.

[15]宗福邦, 陈世铙, 箫海波. 故训汇纂[M]. 北京: 商务印书馆,2003.