组织学科的范式论及相关争辩探析

2012-10-17龚小君

龚小君

(上海交通大学 安泰管理学院,上海 200052)

一、引 言

进入新世纪以来,我国有越来越多的学者开始关注组织研究领域的“范式论”话题。一些研究者引介了Burrell和Morgan(1979)提出的组织分析四范式,并建议将其作为构建组织学科研究体系的参照性框架,以超越单一的实证主义研究旨归(张新平,2000)。另一些研究者从范式方法论层面讨论了“哲学观→方法范式→具体研究方法”这一研究逻辑(孙绵涛,2003)。而近期的一些研究则更具体地关注了西方组织研究从传统的构成论、实体论和机械论范式向关系论、生成论、有机论范式的转变(罗珉,2008)。

在西方组织研究领域,“范式”概念的尝试性引入始于20世纪70年代。而从20世纪80年代开始,组织领域的学者对范式论思想展开了长达近20年的激烈争辩,直到现在仍有一些研究涉入其中。完整的范式论思想是由Burrell和Morgan(1979)在其合著《社会学范式与组织分析》中提出的,其核心意旨是倡导组织研究与分析的多元化,即允许从不同的视角对组织现象进行探究,承认不同研究视角在组织学科中的合法地位。如今再回顾,这场围绕“范式论”的激烈争辩对组织学科的繁荣与发展产生了深远的影响,使组织研究超越了传统实证主义,涌现了解释主义、批判主义、后现代主义等新视角,而这些新兴视角对于组织现象有着传统实证主义研究所无法企及的理解力与洞察力。

然而,对于“范式论”本身,其最初的提出者之一Burrell(伯勒尔)已不再抱乐观肯定的态度。他并不讳言地承认,时过境迁,“范式论”的意义或学术价值正走向衰退(伯勒尔,1999)。由此引发的好奇是:“范式论”究竟意味着什么?经历了怎样的激烈争辩?为什么说衰退了?从中可以得到哪些正面启示?对这些问题的回答,或有助于理解如今西方组织研究领域所呈现的多元研究逻辑及浓重的哲学意蕴,也有助于拓宽国内组织学科的研究视角。

二、“范式论”的提出背景及主要构想

与波普尔关于“科学知识是线性积累的”的正统主张相反,科学哲学家库恩(1962)在《科学革命的结构》一书中提出了范式革命的科学进步构想(库恩,2003),这在当时的科学哲学领域产生了巨大影响,并波及社会科学的各个研究子域(Mintzberg,1978)。

20世纪70年代,组织学科关于库恩“范式”思想应用的讨论逐渐增多。Behling(1978)在《组织领域的一些科学哲学问题》一文中较完整地提出了将范式论应用于组织研究的想法。他认为,将科学哲学中的范式革命思想应用于组织研究可以改进组织研究者对所从事研究工作的理解及成败判断;不过,要想在组织学科恰当地应用“范式”思想,就必须解决以下三个问题:(1)对“范式”这个原本多义的概念重新界定出确切、单一的涵义,因为库恩并没有对所提出的“范式”术语做过清晰的界定。(2)组织领域尚不存在适恰的关于中层组织理论①的分类系统。(3)缺少解决不同概念框架之间冲突的方法。遗憾的是,Behling(1978)虽提出了这些问题,但并没有给出具有影响力的回答。Burrell和 Morgan(1979)参照Silverman(1969)关于竞争性理论的先验元理论论述,在其合著《社会学范式与组织分析》中颇具说服力地解决了上述问题。他们(1)引入哲学世界观预设限定“范式”的概念范畴,以此解决第一个问题;(2)引入更为广泛的社会学理论分类来解决第二个问题;同时,(3)从科学哲学和社会现象中分别抽取一个概念维度——科学的性质和社会的性质,并运用这两个维度构成的矩阵来解决第三个问题,从而将“范式”这一术语建构为具体的结构性元变量,以容纳各竞争性组织学派。这一思路被称为组织分析的范式论思想。具体来说,Burrell和Morgan(1979)范式论主要构想的提出是依下展开的:

首先,先在地确立这样一项核心主张,即所有的组织理论都是以科学哲学和社会学理论为基础的。实际上,这一主张源自于Silverman(1970)的《组织理论:社会学的框架》。Silverman(1970)认为,社会及组织研究本身以一系列无法经由经验证实的、具有先验性质的假设或元理论为基础,这导致一些组织命题或模型之间的差异和冲突是由研究者在开展研究之前已经持有的世界观差异决定的,而无法通过命题或模型自身的改进或优化来化解。因而,“……若要更为适当地对社会系统展开分析,就必须确定一个内在或先验模型”(Donaldson,1985)。然而,对于组织学科而言,Silverman所指的具体研究的“先验模型”是什么呢?Burrell和 Morgan(1979)肯定地用“科学哲学和社会学理论”回答了这个问题。按照他们的说法,组织研究者不管是否意识到,在研究过程中都会不可避免地带入自己的主观参照框架,而这些主观框架通常反映的是研究者关于世界及社会的一系列内在信念或预设。

其次,以“范式”概念作为结构性元变量来概纳研究者所持世界观信念及有关社会性质的预设。Burrell和Morgan(1979)试图从不同的组织学派所依赖的“科学哲学和社会学理论”中找到某种程度的一致性,以此来协调不同学派间的矛盾与冲突。他们将这种一致性命名为“范式”,并构想了“科学的性质”和“社会的性质”两个维度来定义不同的取值。其中,前一维度涉及科学哲学方面,设定了有关世界观的立场。在Burrell和 Morgan(1979)看来,从科学哲学的视角看,社会科学研究者所持有的世界观立场包括本体论(唯名论与实在论)、认识论(反实证论和实证论)、人性论(自由论和决定论)和方法论(表象论与法则论)这四项元假设集,而广义上这四项元假设集又分别收敛于“主观主义”和“客观主义”两种倾向。后一维度分析的是社会的性质。Burrell和 Morgan(1979)又认为,社会科学家们对社会现象的研究无非表现为“肯定社会现状”和“否定社会现状”这两种基本倾向:前一种倾向试图探究的是社会的稳定及存续条件,而后一种倾向试图讨论的是如何实现对社会现状的批评、反思以及革新。为此,他们分别用“规则”和“激进变革”来表述这两种倾向。总之,“范式”是由“科学的性质”(主观与客观)和“社会的性质”(规则与激进变革)这两个区分维度所共同定义的结构性元变量,用来概纳不同的研究视角或学派。

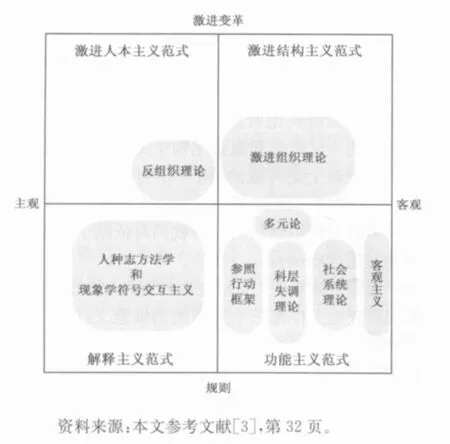

再者,用“主观—客观”和“规则—激进变革”两个维度构建2×2分类矩阵,并以此为架构划分出四种不同的社会科学研究范式,即功能主义、解释主义、激进人本主义和激进结构主义(参见图1)。就组织研究领域而言,功能主义范式假定组织系统是由因果规律决定了的客观实在,研究者的工作在于发现这些因果关系并运用经验加以检验,并以此指导组织实践,增进既存组织的稳定性。解释主义范式否定组织是客观实在的说法,认为组织本质上是由组织参与者的行动和诠释共同形成的社会建构,因而研究者应关注的是组织参与者的主体性解释,即研究者须要诠释参与者的诠释,又称“双重诠释”。如果说功能主义和解释主义范式都是以既定社会秩序为研究对象和研究目标的,那么以马克思主义冲突理论为基本导向的激进人本主义和激进结构主义这两种范式就突破了这样的研究限定。激进人本主义范式认为组织不过是一小部分有权力的参与者达成了一致意见的社会建构;然而,这种仅由少数权力操控的组织,其实际已得到认可的各种“合法性”是值得质疑的,因此研究者的工作是运用批判、反思的方法去检验既有建构的合法性,以变革那些不合理的方面,将遭受权力不公平对待的组织参与者从模式化了的制度、工作疏离、剥削和压制当中解放出来。与功能主义范式一样,激进结构主义范式假定组织是一种客观实在,但这一范式认为由于存在着客观的、更深层次的结构性冲突机制(如资本主义市场机制等),组织结构是需要不断改进的,因而研究者的工作就是对既有组织结构进行说明、理解、批判及变革(Scherer和Patzer,2008)。

图1 范式与组织分析

最后,不同范式之间是相互矛盾或互斥的,即“范式之间是不可通约的”(Burrell和 Morgan,1979;Jackson 和 Carter,1991;Burrell,1999;Kelemen,2008)。在Burrell和 Morgan(1979)看来,图1所示的四种范式分别指涉四种不同的社会实在,即定义了四种不同的观察或洞悉社会世界的视角。这些不同的范式拥有并运用各不相同的语言(Jackson和Carter,1991),使得“一个范式下的概念很难通过其他范式中的概念来解释”,同时研究者要理解任何一种新的范式,只需要进入该范式并依其独特的问题性质去展开研究(Burrell和Morgan,1979)。因此,对一位具体的研究者来说,其某一时刻的研究工作只可能在其中的某个范式内进行而不可能同时受两个或多个范式的支配,但在不同的时点,该研究者可以选择不同的范式(Burrell和 Morgan,1979)。另一方面,对采用不同范式的不同研究者来说,话语障碍的存在使其相互之间无法实现有意义的学术沟通,因此相关的学术争辩也注定是无解的(Burrell,1999)。简言之,这些范式各自拥有独立且相异的话语或陈述系统,由于概念体系的相互排斥,不同范式间的竞争性争辩是没有意义的(Burrell,1999),即不同范式的纯形式范畴是相互矛盾、无法协调或不可通约的。范式论强调“范式间不可通约”这一性质的重要意义在于:不仅承认任何与既有范式相异的新范式是合法的,而且承认新范式的独立发展是对学科研究的拓展与繁荣。

范式论的支持者对范式论的思想方法给予了很高的评价。在他们看来:一方面,范式论极大地挑战了主流实证主义范式的科学认识论主张(Jackson和Carter,1991),因为范式及其不可通约性“开启了通向一切异议的大门,包括主观主义、非理性主义和虚无主义”(Bernstein,1983)。另一方面,范式论允许范式异化以及不同范式的独立发展,这在很大程度上营造了更宽容、更民主的学术研究氛围,为在组织研究领域探究多元认识逻辑提供了可能(Hassard,1991)。

三、范式论遭受的批评

范式论从组织分析的元层面构建了各种不同的“范式”,并试图说明不同的组织理论和研究方法之间存在观点矛盾或冲突是合理的,因为矛盾或冲突的原因是不同的观点分属于具有不同假设集的“范式”;同时,各范式自身又具有独立或排他的性质,不同范式之间不存在互融的可能。因此,对于新兴的组织研究范式,Burrell和 Morgan(1979)一方面否定了它们对主流实证主义范式的攻击是有效的或有意义的,另一方面又倡议这些新范式的支持者选择自我封闭的“孤立主义”发展路径,因为新范式只有实现自我维系并逐渐强大起来,才能免于被主流范式过早地去势及合并。显然,这是一个在主流实证主义范式和其他新兴范式(如解释主义)之间保持中立姿态的协调方案。不过,这种折中性立场并没有被各竞争性组织学派所接纳。从20世纪80年代开始,范式论陆续遭到各研究学派的批评。

1.主流实证主义学派的批评。以Donaldson为代表的主流实证主义者断然否定了以Silverman、Clegg等为代表所进行的新兴组织研究的科学性,认为这些新出现的研究通常“长于断言而缺乏经验证据”,不仅割裂了组织研究的整体性,还呈现出反管理的性质(Donaldson,1995),从而拒绝接纳以协调不同观点为基调的范式论。Donaldson(1985)的《为组织理论辩护:回应批评者》②一书对范式论的观点进行了详尽的批驳,成为具有代表性的批评声音。综合来看,主流实证主义学派的批评主要集中在以下方面:

首先,Burrell和 Morgan(1979)有关“本体论”的设定是对哲学意义上的“本体论”的误用(Hassard,1995)。实证主义者认为,哲学层面的“本体论”一直有相对稳定的意涵,指的是“关于存在的存在研究,即对存在的一般性研究,它独立于任何具体的既有事物”(Pinder和Bourgeois,1982)。然而,范式论却将“本体论”一词指涉成理论的“存在主义预设”集,即理论被接纳为有效所必须要设定的假设集。经此对比,Pinder和Bourgeois(1982)的结论是:“追问组织是否存在并不是一个本体论问题……组织是否存在是一个科学处理的问题,因为它关涉的是具体事物的存在性,而不是存在的一般性质”(Hassard,1995)。

其次,在实证主义者看来,范式论的基本论题——“所有的组织理论都是以科学哲学和社会学理论为基础的”的合理性是值得质疑的。一方面,Donaldson(1995)认为,组织是一个明确有界的实体,组织学科的研究对象就是在这样的组织实体中呈现出来的具体现象,而不是组织的整体性或者更广泛的社会学、政治学之类超越组织边界的其他领域(Donaldson,1985;Jackson和Carter,1991)。因此,范式论运用“社会的性质”这个维度来对组织研究逻辑加以分类并不合适。另一方面,主流实证主义组织研究属于科学的话语系统,它要求运用的是科学的语言及硬数据,以使任何接受过研究培训的科学研究者之间能够达成高度的主体间一致性(Jackson和Carter,1991)。也就是说,科学方法论从一开始就确定了科学知识效度的保证程序。然而,主观主义倾向的研究范式如何来保证所形成的知识能够达成主体间的一致性从而来确定知识的有效性呢?因此,范式论以“科学的性质”为维度的划界标准也是成问题的。

第三,范式论假定不同范式之间是无法相互沟通或不可通约的,这一假设带来的问题是:针对同一个问题在不同范式下所形成的不一样的知识,哪种更有效呢?或者说,假如来自不同范式的研究者不再展开观点交流或争论,而只在自己的范式内进行沟通,那么知识进步的标志是什么(Hassard,1995)?知识的使用者又该听谁的呢?例如,权变模型和政治模型,哪个模型对组织结构这种现象的解释更加有效呢?也就是说,范式间不可通约的假定会使相关者陷入判断困境(Donaldson,1985;Tsoukas和 Knudsen,2003),最终导致组织研究走向相对主义的极端逻辑(Hassard,1995)。另一方面,实际上组织学科的知识并不像范式论所假定的那样是不可通约的,比如功能主义范式和激进结构主义范式的相融性不仅在逻辑上是可能的,而且在实际研究中也常常体 现 出 来 (Donaldson,1985)。例 如,Hage(1980)有关组织结构的分析就同时依据了功能论和冲突论(Donaldson,1985)。

按照主流实证主义研究者的观点,范式论对于组织研究至少存在三个方面的消极意义:第一,它鼓励新范式的增加却拒绝范式间整合的可能,这样的逻辑导致组织学科的知识越来越呈现碎片化特征。第二,依据它所拓展出来的范式,无一例外地存在着局限或缺陷。第三,它所鼓励的新范式对旧有范式的拒绝姿态不仅是夸张的而且是错误的(Donaldson,1995)。总之,主流研究者认为,范式论容忍了反实证主义的声音,这在事实上削弱了主流实证研究的学术权威,分散了学术研究资源;同时,范式论支持跨学科的延伸,这样的思路可能导致未来的组织学科相融于社会学、哲学等学科,从而逐渐失去学术话语权(Pfeffer,1993)。

2.非主流组织学派的批评。与此同时,范式论的折中立场也遭到了那些反对主流实证主义霸权的非主流组织研究新锐们的强烈批评。以Reed、Deetz等为代表的非主流组织研究者认为,以协调各方观点争论和包容各个学派为核心主张的范式论进一步巩固了主流实证主义的霸权地位,实际上阻碍了组织研究领域的思想解放与民主化。同时,他们对“范式”本身及范式论中提出的分类机制进行了反思,认为范式论本质上规避了对“不同研究之间差异”话题的讨论(Deetz,1996)。

首先,非主流研究者更为全面地考察了Burrell和Morgan(1979)运用的“范式”与库恩所提出的“范式”之间的关系,发现范式论中的“范式”概念以及不可通约性假设实际上是对库恩“范式”的误用(Reed,1985;Jackson和 Carter,1991)。在库恩的语境中,“范式”指专业母体或共同范例,而提出这一概念是为了说明“范式革命”这一科学进步模式。为什么会发生范式革命呢?库恩认为,这是因为常规范式与新范式之间存在着不可通约性。即,常规范式与新范式各自拥有不一样的话语体系,使得不同范式下的研究者无法实现观点间的协调和兼容,从而使新范式淘汰旧范式这样的范式革命成为可能。然而,在Burrell和Morgan(1979)的范式论语境中,“范式”本质上是一个为了容纳不同组织研究学派而构建的结构性元变量。显然,这样的定义与库恩的原意有很大区别。但是,与库恩一样,Burrell和 Morgan(1979)的范式论也强调范式间不可通约的性质,并因此做出如下断言:由于不同范式间不可通约或“在逻辑上各说各话、无法沟通”,因而不同范式下存在竞争性或矛盾性观点是正常的,相关矛盾是可以搁置和协调的。换言之,库恩是在范式革命的时间纵轴上(历时性角度)运用了“范式间不可通约”这个假定,而Burrell和 Morgan(1979)则在结构性范式的时间横轴上(共时性角度)未经进一步论证地借用了“范式间不可通约”假定,因此,借由库恩的“范式间不可通约”假定根本不可能推导出范式论“各范式相互独立、互不相干,遵循‘孤立主义’知识发展模式”的结论。

其次,Burrell和 Morgan(1979)的分类是以社会学功能主义/实证主义及其支持性元理论——科学哲学所设定的概念为标准的,并从这些概念标准出发将那些不同于功能主义的思想学派定义为“其他”(Deetz,1996)。在Deetz看来,范式论将功能主义/实证主义概念默置为权威的做法,事实上是对组织研究的一种政治性干预。因为这意味着对那些新范式来说,只有在这些基本变量所设定的范围之内以及在传统功能主义/实证主义权威之外界定出自己的不一样,才能拥有一席之地。然而,对那些极富创新力的组织研究者来说,这样的框定将导致以下两难困境:对一种崭新思想的呈现,如果不按范式论限定的两个基准变量去书写,就会被范式论拒之门外,不被任何范式接纳或无法获得“合法性”;而如果按照范式论的概念体系,又无法将自己的构想以最为适恰的方式表达出来或者根本表达不出自己的真实意思。从这个意义上说,坚持范式论的主张就意味着违背真正的学术自由精神。与此同时,范式论所设定的分类内容,也存在诸多不合理之处(Deetz,1996)。例如,范式论默认了这样一种观点——客观性是功能主义/实证主义范式的最大特点。然而,这种对功能主义范式客观性特征的过分强调本身就是件极其主观的事;而这样的做法事实上帮助功能主义/实证主义范式规避了对自身内隐价值观的各种质疑、批评与挑战(Deetz,1996;Clegg,2003)。因此,范式论对分类的严格强调或范式封闭性主张不仅束缚了组织研究者对新兴研究视角的探索,而且压制了各冲突观点间的质疑和争辩,妨碍了观点的改进(Deetz,1996)。

总的来说,非主流组织研究者虽然认同范式论所关注的组织研究领域的观点差异,但认为这些差异本质上只是模糊的抽象,不可能被精确地界定出来。换言之,“范式论思想总体上夸大了不同研究框架之间在哲学或观念假设上的不可兼容性”,而对孤立主义的鼓励又严重削弱了组织学科发展创新性理论的潜力(Reed,1985;Jackson和Carter,1991)。

四、后范式时代的学科总构想

虽然Jackson和Carter(1991)以及 Marsden(1993)等范式论支持者从“范式”概念及不可通约性假设等方面对范式论思想做了澄清与辩护,但《社会学范式与组织分析》的两位作者却不同程度地选择从范式论的原有主张中退出。Morgan(1988)对范式论的反思是:“或许根本就不应该选择‘范式’一词”,而应直接谈论“社会世界观与组织分析,或实在论假设与组织分析”(Marsden,1993)。而伯勒尔(1999)则更明确地指出:“范式思想和范式武士正在退出历史舞台。它几乎像最后一束坠落的光线,被困在多棱镜中的最后几点反射,使我们看到它已迫近衰亡。”然而,不可否认的是,范式论思想所带来的激烈争辩与学科讨论让越来越多的组织研究者开始关注和思考本学科不同研究旨趣以及认识逻辑的可能性和恰当性,同时也吸引了一些深具洞察力的研究者对组织研究的元逻辑进行探究,提出了一些颇有意义的策略。Reed(1985)对这些策略做了总结。

1.“整合主义”策略。以Donaldson和Pfeffer为代表的主流实证主义研究者批评不断涌现且追求独立发展的新范式给组织学科的发展带来诸多不利的方面,如学科碎片化、缺乏标准概念而使普遍化努力受挫、文献激增造成文献阅读者信息超载、新研究议题缺乏可重复性而消解了效度的意义,而这些不利因素最终将导致组织学科整体影响力的下降(Donaldson,1995)。用Pfeffer的话说,支持范式论会使组织领域“成为长满杂草而非井然有序的花园”(Pfeffer,1993)。因此,主流实证主义研究者“倾向于整合各种范式以获得更加一致的观点”,在他们看来,“范式间不进行整合会威胁组织知识的进步”(Donaldson,1995)。然而,他们也认识到,多范式间的观点及方法整合并不是件容易的事(Donaldson,1995)。即便如此,支持整合主义策略的主流实证研究者还是做了不少尝试性工作。例如,Donaldson(1995)专门分析了组织领域新兴的制度理论、资源依赖理论、代理理论/交易成本理论、人口生态理论存在的缺陷,认为这些增生的理论范式无一例外地可以整合进传统的组织结构权变理论,纳入以经验检验为基础的实证主义范式(Strauss和Hanson,1997)。然而,整合主义策略应者寥寥。近期,即便是主流实证主义研究流派内部也出现了一些观点改变。比如,菲佛和萨顿(2008)将组织(商业)实践的证据与逻辑(即组织理论)看作是需要不断在实践中“质疑、演化和学习”的,即不再抱持组织与管理理论是普遍意义上的“科学真理”的信念。因为“世界太复杂,而经验太贫乏”,实证主义研究者“即使有最好的观察工具和推断工具”,也很难从日常经验中挖掘出“真理”来,并且实证主义范式所深度倚赖的科学研究程序本身并“不能为效度提供保证”(马奇,2011)。

2.“帝国主义”策略。以Clegg为代表的批判主义学派认为,范式论事实上与认知组织现象这项工作毫不相干,它只不过在组织研究领域出现不同争辩时趁虚而入,以协调为借口为自己谋取具有合法性的存在空间(Clegg,2003)。与主流实证主义者坚持的简单还原主义不同,批判主义者主张运用反思性/辨证性的分析来统一对组织的认识。在Clegg等看来,组织是嵌入于更广社会情境的现象,组织结构的发展取决于组织所置身社会的形式或制度变革(Reed,1985)。这意味着,当既有社会秩序发生变革时,作为战略性社会单元的组织及其“结构”也就会发生变化。因此,组织研究者的工作就在于根据具体的社会情境运用辨证批判的方法去重新反思和概化组织“结构”。例如,就当代资本主义的社会生产模式来说,由于它在自己的历史发展过程中嵌入了理性重构逻辑,因而研究者将其组织“结构”重新概化为“理性模式”是合理的。因此,Bensen(1977)写道,“辨证视角并没有简单地弃置任何具体的理论。相反,各种理论由一个更具包容性的框架所取代……辨证主义者超越这些构想去探究组织理论与组织现实之间的关系”(Reed,1985)。Reed(1985)将这些主张称为“帝国主义”策略。概言之,“帝国主义”策略希望将社会—政治原理作为认识框架来分析组织实践,以谋求全面理解那些导致组织干预或组织安排的结构性因素及原理。然而,这种组织“外部性”说明事实上关注的是“某种‘世界观’征服其他异议者、获取领导权威的情境条件是什么”,而忽视了更为重要的理论或原理创新问题(Reed,1985)。然而,如果没有了对社会—政治理论或原理的创造,组织实践中的反思性重构将受到极大约束。

3.“多元主义”策略。Reed反对范式论关于不同范式“孤立”发展的策略,认为范式论的“孤立主义”观点最终将导致认知相对主义这种极端。同时,也反对实证主义者提出的以组织结构决定论进行范式整合的观点,认为组织知识的生产不应当受功能主义/实证主义这种所谓的“正统科学”的 垄 断 (Jackson 和 Carter,1991)。Reed(1985)通过对其他策略的分析与比较,认为一种更为合理的策略是倡导“多元主义”——承认存在不同的范式备择方案同时放松范式间不可通约的假定,即允许不同范式及相应组织理论以分散和可兼容的方式发展(Willmott,1993)。显然,“多元主义”策略试图在整合主义和帝国主义的统一/独断论与相对主义的范式论之间确立一种中间立场,并游说研究者对不同范式及范式交叉中出现的矛盾与未知进行探究,以产生更深刻的现象洞察力和理论创造力(Lewis和 Grimes,1999)。Reed的思路开启了其他组织研究者对“多元主义”策略的兴趣。Gioia和Pitre(1990)进一步指出,Burrell和Morgan(1979)并没有就范式之间的边界提出严格的划分规则,而划分范式的两个维度“主观—客观”和“规则—激进变革”本质上是各自连续的,也就很难说一个具体的范式该从哪里开始又该到哪里结束。因此,他们认为范式间的边界是可以渗透的,并从元范式层面提出范式间变换的“过渡带”概念,指出“范式并不是完全独立或彻底分离的知识生产和理论构建系统”,从而论证了“多元主义”策略的合理性,否定了范式论的“孤立主义”主张。然而,在Jackson和Carter(1991)看来,“多元主义”策略只是对范式论的修改,并未增加什么独特的内容。而且,放弃“范式间不可通约”这个假设也不能证明“多元主义策略比孤立主义策略更具合法性”这个先验命题是合理的。因此,“多元主义”策略的比较优势并不可信。

虽然Reed的观点也未幸免于各种批评,但他所总结的这些研究发展策略基本上主导了组织学科之后的研究趋向。各种策略(范式论者的相对主义、实证论者的整合主义、批判论者的帝国主义以及折中论者的多元主义)各执一词地争辩着;而根据Lewis和Grimes(1999)的观察,多元主义策略折中立场的支持者越来越多,一个重要表现就是组织领域涌现出大量多范式研究文献。

五、总 结

事实上,范式论希望的是在组织研究领域重新考量这样一些基本的元问题,如:世界存在吗,存在什么③(本体论,如实在论、反实在论);知识是什么,什么样的知识是有效的(认识论,如唯理论、经验论);如何才能获得有效的知识(方法论,如归纳、演绎等);知识应该与谁相关吗,而相关又意味着什么(价值论,如主观主义、客观主义);等等,以便回答这样一个问题,即当出现各种相互竞争或相互矛盾的知识时,该如何评价它们(范式论)(Tsoukas和 Knudsen,2003)。概言之,“范式论”旨在根据不同的元理论假设,将组织领域的各不同研究学派协调于“范式”的结构框架下,以便消解不同观点之间的争论。

然而,在经历了十几年的论争和深入思考后,范式论的支持者均已无力为其具体主张的合理性做出具有说服力的辩解。那么,范式论思想对组织学科毫无裨益吗?显然不是。实际上,范式论对于组织学科的历史意义是重大的:一方面,它有力地挑战了实证主义学派在组织研究领域的唯一合法地位,并在很大程度上肯定了当时新兴的非主流组织研究(如解释主义、批判主义)的价值或合理性;另一方面,它以一种更加开放的学术精神启发了组织研究者对传统“科学主义”这一先验约束的反思,促使他们重新检视哲学、社会学等学科的思辨性或非程序性智慧,极大地拓宽了组织学科的研究视界。正如Deetz(1996)所指出的那样,经由范式论带来的几次激烈争辩,组织研究者逐渐明白了组织研究的一项重要意义:通过对不同话语模式差异的容忍和争辩,使研究者自身获得一种连贯的、有序的和有意义的思考方式(Deetz,1996;Kelemen,2008)。

“范式论”还留下了什么呢?伯勒尔(1999)总结道,“……范式的光芒也许不会彻底消失。范式概念或非常相似的概念很可能重新出现并再次进入组织理论领域,萦绕于我们永远需要的好战青年和当然不需要的保守‘大臣’之间。”无疑,这告诉了组织研究者这样一个道理:不管组织研究未来如何发展,研究者都应该对既有“正确”和“权威”秉持一种质疑与争辩的精神。

注释:

①“中层理论”一词源自社会学。社会学家默顿在其《论理论社会学》(1990译本)一书中对“中层理论”概念的内涵及特性做了详细介绍。他指出“中层理论既非日常研究中大批涌现的微观而且必要的操作性假设,也不是一个包罗一切、可用来解释所有我们可观察到的社会行为、社会组织和社会变迁的自成体系的统一理论,而是介于这两者之间的理论”(第54页),并介绍了“中层理论”的八项具体特征(第92页)。组织学者陈昭全和张志学(2008)也在《管理研究中的理论建构》一文(见陈晓萍、徐淑英和樊景立主编的《组织与管理研究的实证方法》一书)中对此进行了引用与解释。

②由于无法获得该书的完整版本,这里所列观点仅源自“Google图书”的部分预览及其他文献的相关总结。

③这是本体论的基本问题。在《从逻辑的起点看》一书中,分析哲学家蒯因将本体论问题简化为“What is there”,国内知名学者江天骥等将其译为“何物存在”。这里,为上下衔接及通俗起见,译成“存在什么”。

[1]Behling O.Some problems in the philosophy of science of organizations[J].The Academy of Management Review,1978,3(2):193-201.

[2]Bernstein R J.Beyond objectivism and relativism:Science,hermeneutics,and praxis[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1983:79.

[3]Burrell G and Morgan G.Sociological paradigms and organizational analysis[M].London:Heinomann Educational Books Ltd.,1979:xii,xiv,1,8,24-25,32,397.

[4]Clegg S.Managing organization futures in a changing world of power/knowledge[A].Tsoukas H and Knudsen C(Eds.).The oxford handbook of organization theory[C].New York:Oxford University Press,2003:548.

[5]Deetz S.Describing differences in approaches to organization science:Rethinking burrell and morgan and their legacy[J].Organization Science,1996,7(2):191-207.

[6]Donaldson L.In defence of organization theory:A reply to the critics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1985:35,43,45.

[7]Donaldson L.American anti-management theories of organization:A critique of paradigm proliferation[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995:5,9,43,45.

[8]Gioia D A and Pitre E.Multiparadigm perspectives on theory building[J].The Academy of Management Review,1990,15(4):584-602.

[9]Hassard J.Multiple paradigms and organizational analysis:A case study[J].Organization Studies,1991,12(2):275-299.

[10]Hassard J.Sociology and organization theory:Positivism,paradigms and postmodernity[M].Cambridge:Cambridge University Press,1995:68,75.

[11]Jackson N and Carter P.In defence of paradigm incommensurability[J].Organization Studies,1991,12(1):109-127.

[12]Kelemen M.Paradigm incommensurability[A].Clegg S R and Bailey J R(Eds.).International encyclopedia of organi-zation studies(Volume 4)[C].Thousand Oaks,CA:Sage Publishers,2008:1217-1218.

[13]Lewis M W and Grimes A J.Metatriangulation:Building theory from multiple paradigms[J].The Academy of Management Review,1999,24(4):672-690.

[14]Marsden R.The politics of organizational analysis[J].Organization Studies,1993,14(2):93-124.

[15]Mintzberg H.Mintzberg’s final paradigm[J].Administrative Science Quarterly,1978,23(4):635-636.

[16]Pfeffer J.Barriers to the advance of organizational science:Paradigm development as a dependent variable[J].The A-cademy of Management Review,1993,18(4):599-620.

[17]Reed M.Redirections in organizational analysis[M].London:Tavistock Publications,1985:189,190,194,197-198.

[18]Scherer A G and Patzer M.Paradigms[A].Clegg S R and Bailey J R(Eds.).International encyclopedia of organization studies(Volume 4)[C].Thousand Oaks,CA:Sage Publishers,2008:1218-1222.

[19]Strauss G and Hanson M.Book review:American antimanagement theories of organization:A critique of paradigm proliferation[J].Human Relations,1997,50(9):1177-1190.

[20]Tsoukas H and Knudsen C.Introduction[A].Tsoukas H and Knudsen C(Eds.).The oxford handbook of organization theory[C].New York:Oxford University Press,2003:6.

[21]Willmott H.Breaking the paradigm mentality[J].Organization Studies,1993,14(5):681-719.

[22](美)伯勒尔.组织范式[A].佐尔格.组织行为手册[C].(清华大学经济管理学院编译).沈阳:辽宁教育出版社,1999:25-34.

[23]陈昭全,张志学.管理研究中的理论建构[A].陈晓萍,徐淑英,樊景立主编.组织与管理研究的实证方法[C].北京:北京大学出版社,2008:62-63.

[24](美)菲佛,萨顿.管理的真相[M].(闾佳,邓瑞华译).北京:中国人民大学出版社,2008:243.

[25](美)蒯因.从逻辑的观点看[M].(江天骥,宋文淦,张家龙,陈启伟译).上海:上海译文出版社,1987:1.

[26](美)库恩.科学革命的结构[M].(金吾伦,胡新和译).北京:北京大学出版社,2003:11.

[27]罗珉.论组织理论范式的转换[J].外国经济与管理,2008,(8):18-38.

[28](美)马奇.经验的疆界[M].(丁丹译).北京:东方出版社,2011:46.

[29](美)默顿.论理论社会学[M].(何凡兴,李卫红,王丽娟译).北京:华夏出版社,1990:54-92.

[30]孙绵涛.西方范式方法论的反思与重构[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2003,(6):110-125.

[31]张新平.关于组织管理的理论与范式的思考[J].南京师范大学学报(社会科学版),2000,(2):52-58.