新形势下基于要素禀赋结构的产业升级路径选择

2012-10-17桂林电子科技大学商学院唐贵伍焦茗馥

桂林电子科技大学商学院 唐贵伍 焦茗馥

国际金融危机之后,出口导向型的中国经济尤其是以生产劳动密集型产品为代表的加工制造业受到严重冲击,新形势下加快转变经济发展方式,进行产业升级势在必行。一个国家的产业升级路径选择需解决三大问题,即产业升级的方向、产业升级的幅度和产业升级中断风险的规避等。[1]

1 产业升级的方向

国际金融危机后,英、美等很多发达资本主义国家纷纷回归实业。然而,过去国内片面强调高新技术产业和金融等产业才会带来高收益[2],一直受到发展高新技术和资本密集型产业思想的影响,对传统的劳动密集型产业的发展始终没有给予足够的重视,对其产业结构升级也是仁者见仁、智者见智。

根据比较优势演化理论,产业结构的升级分为产业内升级和产业间升级。产业内升级即产业沿着产业链的梯度升级,其升级过程都在同一个产业链条内;产业间升级是指在产业间知识、技术相似性的基础上实现产业间的跨越式升级,是不同产业链条之间的转换。但是,不管是产业内升级还是产业间升级都要以要素禀赋结构为基础。

从单一产业来看。假定在一个经济模型中只有一个产业,一个产业里有很多不同的产品,根据要素禀赋理论可以把这些产品划分为不同的区段,有资本密集的区段(如新技术的研发、新产品的设计等),也有劳动密集的区段(如零部件的生产制造、产品的组装)。

图1 要素相对价格和某一给定产业中不同的产品选择

如图1所示,假定K产业有K1、K2、K3这三种产品。K1如同微软、苹果等这类高科技公司提供的新产品和新技术,资本投入非常大;K2如同七星电子这类企业生产的芯片,资本投入也很大;K3如同国内的很多组装企业生产的产品,资本投入相对最少,但劳动力需求非常大。那么,一个国家应该在哪个区段进行生产,取决于CiCi这样的等成本线,因为等成本线CiCi与等产量线Ki的切点决定了生产的最低成本,而等成本线的斜率取决于要素的相对价格,而要素的相对价格又决定于要素禀赋结构。在一个开放竞争的市场中,一个企业要有自生能力,那么它产品和技术的选择就应该取决于这个国家的要素禀赋结构的特性[3]。

对于多产业的技术、产品和产业选择同样取决于要素禀赋结构。

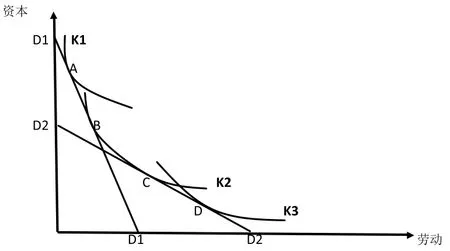

图2 要素相对价格和产业选择

如图2所示,产业K1贴近资本轴,是资本密集型产,需要较多的资本和较少的劳动,所以,资本相对充足的发达国家若要以最低的成本进行生产,发展K1产业是符合要素禀赋结构的;产业K3贴近劳动轴,是劳动密集型产业,需要较多劳动和较少的资本,所以,劳动力相对充裕的发展中国家发展K3产业是符合要素禀赋结构的;在产业K2中,是选择生产B种产品还是C种产品取决于国家的要素禀赋结构,如果该国的劳动力资源丰富,相对价格较低,就生产C产品,如果该国的资本要素丰富,相对价格较低,就生产B产品。

由此可见,不管是产业内升级还是产业间升级,都取决于该国的要素禀赋结构。但是,谈到产业结构升级,很多学者强调要放弃低端产品制造,把劳动密集型产业升级到高新技术和金融等能够带来高收益的产业,其实这不符合国内的要素禀赋结构。不符合要素禀赋结构的企业或产业必然没有自生能力,在市场上失去竞争力,无法获得正常利润,企业要存活下去必然要有政府的保护和支持,造成市场扭曲和资源浪费。举个例子,玩具行业、纺织行业属于劳动密集型产业,而芯片制造是高科技、资本密集型产业,如果放弃劳动密集型产业去搞资本密集型产业必然会带来两方面的结果。第一,很多人将会失业。芯片的投资非常大,是玩具的上千倍。1000个玩具厂才能换一个芯片工厂,而1000个玩具工厂可以聘用100万人,而一个芯片工厂只能聘用2万人,这将立刻面临98万人失业。[4]第二,经济波动性强。高技术产品多为可有可无的产品,一旦经济受到冲击,销量会大幅锐减。而传统的劳动密集型产业生产的多为生活必需品,稳定性好。如果把劳动密集型产业都升级为资本技术密集型产业,必然会使经济波动性增大。而对于产业内升级,更多的是在要素禀赋结构前提下进行产业链的高效整合。国内以加工制造为主的劳动密集型产业利润率低,并不是因为它是劳动密集型产业,而是因为我们过去的生产都处在利润率最低的加工制造环节,没有掌握产品设计、原料采购、订单处理、仓储运输、批发、零售这六大环节,缺乏产品定价权导致利润率低。以控制产业链中六大环节的美泰为例,2007年其毛利润率达到40%[5],和芯片的毛利率基本一致。只有掌握产业链的其他六大环节之后才会取得定价权,获得高的利润率。当然,产业链的高效整合并不仅仅是产品设计、原料采购、订单处理、加工制造、仓储运输、批发、零售等七大环节的简单拥有或控制,而是对各个环节加以整合,整条产业链相达到调高效,有效节约成本、提高效率。我国的传统劳动密集型产业的产业链是有的,而是缺乏高效整合,没有形成竞争力、也没有品牌优势。以广东纺织业为例,从设计到制造到零售,整个流程需要180天;埃斯普、狮杰需要100天;而号称世界时装“四大杀手”之一的ZARA(飒拉)仅需12天,仅仓储一项12天仓储可以节省90%的资金,这就是产业链高效整合[6]。随着资本的积累、人民收入的提高,要素禀赋结构必然会发生改变,由劳动力相对便宜到资本相对便宜,而要素禀赋结构的变化又会带来产业间结构的升级,由劳动密集型产业逐步向资本密集型产业升级。

2 产业升级的幅度

产业升级的方向取决于要素禀赋结构,产业升级的幅度同样受到要素禀赋的重要影响。

通过扩展的Ricardo Hausmann和BaileyKlinger等人的HK模型来描述产业结构升级和要素禀赋之间的关系,并以此分析由要素禀赋结构的变动所决定的产业结构升级的最佳幅度[7]。

假定要素之间不具有完全替代性,任何一种产品的生产都需要一系列特定的生产要素。

(1)假定产业从现阶段(i)升级到另一阶段(j)的收益为则

(2)假定产业结构升级的成本为C( ),则

其中,E表示要素禀赋结构的优化程度。产业结构升级的成本与产业升级幅度σij呈正相关关系,随着产业升级幅度的增加而增加;产业结构升级的成本与要素禀赋结构的优化程度成负相关关系,随着要素禀赋结构的优化产业升级的成本逐渐减少。

(3)产业升级的最大化利润为:

(4)所以,产业结构升级的最佳幅度为:

可见,产业升级的最佳幅度受到要素禀赋结构的重要影响。政府应该考虑其它外部因素的限制,充分利用当前要素禀赋结构推动产业升级。由于产业升级的机会(从现有产业向其他某些产业升级的可能性)是很多的,应该选择距离现有产业最佳距离的产业进行升级。

3 产业升级“中断”风险的规避

产业升级中的“中断”风险简单的说就是在产业升级过程中随着要素禀赋结构的变化,一些具有比较优势的产业在其他发展中国家的冲击下,失去了原来的比较优势,而新的具有比较优势的产业尚未形成,造成了产业比较优势的中断。中国自改革开放以来发展的劳动密集型产业、资源密集型产业得到了快速发展,随着经济的发展和人民生活水平的提高,要素禀赋结构发生了变化,其所具有的工资、环境、土地等方面的比较优势必然要面对来自低收入国家的严峻挑战,逐渐丧失其原来的比较优势。然而,以持续创新和大量资本投入为基础的高新技术和资本密集型产业还没有形成,造成产业升级中的“中断”风险。

大量研究表明,短期内可以通过调整产业空间布局和实施合理政策来有效延长比较优势的生命周期,减少比较优势的“中断”风险[8]。第一,我国区域经济发展不协调,为产业的空间布局调整提供了必要条件。中部和西部地区相对于东部沿海地区仍然具有劳动、土地、资源等方面的比较优势,可以承接东部地区的产业转移,重塑低成本优势,促进产业升级。对于东部大型企业、技术创新能力强的产业可以根据自身技术积累和国外技术引进等方式逐步实现升级,为下一轮的产业升级奠定基础。通过对产业空间布局的调整可以缓解出现经济整体的全局性“中断”问题,有助于经济稳定和产业结构升级;第二,由于市场自身具有盲目性、自发性等方面的缺陷,难以自发全面完成产业升级,因此,政府应该积极引导和干预市场,适时适地的推行相关产业政策,重点扶植创新能力强、发展空间大、科技引领作用强的高附加值产业,并逐渐限制丧失比较优势的产业。

从长期来看,产业升级路径的选择取决于技术能力变迁和要素市场的完善。

技术能力变迁对产业升级路径选择起着最终的决定作用。技术变迁一般通过技术引进、技术合作和技术创新三种途径来实现。技术引进是后发优势的体现,一般是发展中国家从发达国家引进低端技术开始,以市场换技术。技术引进不仅可以快速缩小与技术发达国家的技术差距而且可以积累技术力量,逐步建立技术体系;技术合作,尤其是专利技术授权合作,可以大大提高技术水平和产业层次对技术的跨越式升级有重要影响。全球化的发展为技术合作提供了条件,技术发达国家将一些技术分散到技术相对落后国家,为技术接受国的产业升级创造了有力条件。然而,没有那个国家和地区是通过技术引进和技术合作来拥有世界最先进技术的,如果只依靠技术引进和技术合作必然会造成技术水平永久落后于发达国家。技术创新是一个循序渐进的过程,也是产业升级路径的最终选择。提高自主创新能力需要:第一,良好的创新环境。需要政府制定一些有利于创新的长期政策,同时加强对创新成果的保护。第二,建立健全资金投入机制。资金是技术创新的关键,扩展融资渠道,合理利用民间资本,为企业的自主创新提供担保,同时还可以借鉴台湾等地的经验,为高新技术发展和产业科技进步设立专项基金,对战略性企业的设备更新、新产品研发实施贷款优惠和补贴优惠。以资金优势推动企业技术创新。

完善要素市场,实现要素自由流动。要素市场的完善是循序渐进的过程,然而,产业升级的快慢在很大程度上取决于要素流动方向和使用效率, 二者又都取决于要素市场的完善程度。完善金融、劳动力、技术、信息等要素市场,充分发挥市场在要素配置方面的基础性作用,通过完善的市场经济制度和良好的市场调节功能来帮助企业有效的选择最优的生产要素组合。要素市场的完善可以提高企业资源配置的能力和效率,有助于知识、技术等高级生产要素产权的市场化,有效降低企业的交易成本和生产成本,从而推动创新,促进产业升级。

[1]张其仔.比较优势的演化与中国产业升级的路径选择[J].中国工业经济,2008(9).

[2]杨绍政.如何发展高新技术产业[J].经济学家,2003(1).

[3]林毅夫.中国经济专题[M].北京:北京大学出版社,2008.

[4]郎咸平.郎咸平说:谁在拯救中国经济——复苏的背后和萧条的亮点[M].北京:东方出版社,2009:141.

[5]郎咸平.郎咸平说:谁在拯救中国经济——复苏的背后和萧条的亮点[M].北京:东方出版社,2009:139~140.

[6]郎咸平.跳离产业链的最差位置[J].评论,2008(3).

[7]朱翔.基于要素禀赋视角的浙江省传统产业结构升级[J].黑龙江对外经贸,2010(9).

[8]宋巍,顾国章.关于我国制造业产业升级路径的考察[J].商业时代,2009(18).