国外集体谈判研究现状述评及展望

2012-10-16赵曙明

赵曙明

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、引 言

劳资关系是建立在雇佣关系之上的代表雇主利益的企业经营者及其组织与员工及其工会之间复杂的互动关系。影响企业劳资关系的因素有宏观和微观之分,前者包括政治、经济和法律等,后者则包括企业特定的行业特征、工厂条件、领导因素、预算及市场行情等。自工业革命以来,劳资关系问题就始终是伴随企业经营过程的重要问题。19世纪以来,欧洲爆发了多次由劳资冲突引发的社会动荡,其中作为工业革命核心的英国和法国也发生了多起劳资冲突。无论是1848年的欧洲大革命,还是后来的“一战”和“二战”,劳资冲突所引发的社会动荡都是其发生的深层原因之一。进入20世纪以后,劳资之间的激烈对抗逐渐转变为以通过行业协会进行谈判或对话的形式解决双方分歧和满足不同利益诉求。这一时期,在各个工业化国家,劳资双方都成立了国家、行业和企业三个层面的协会和工会组织,通过集体谈判的形式就工资福利、工作条件和工作时间等达成协议。

任何理论或制度的发展总是有着一定的时代背景的,劳资关系理论、集体谈判制度的发展也概莫能外。当前,企业经营面临的最大挑战在于多元全球化,表现为:政治全球化,强调各国政府在国际事务上的合作沟通;文化全球化,强调东西方文化、不同宗教文化的相互融合;信息全球化,强调基于互联网和移动互联技术的全球信息共享;知识全球化,强调知识在全球范围内的迅速扩散和更新;资源全球化,强调能源、人力资源和信息在效率原则下的全球化配置。在多元全球化情境下,高度的动态性、复杂性与不确定性成为一种常态(赵曙明,2011)。特别是自2008年次贷危机所引发的经济危机以来,劳资关系的发展呈现出一些新的变化,同样,集体谈判制度在这一时期也有了新的调整,急需理论和实践上的总结。

当前,我国正处于转型经济时期,劳动关系问题在企业的经营管理,特别是人力资源管理中有着极其重要的影响,特别是近年来频发的劳动冲突,凸显了我国劳动关系管理的缺失,特别是集体谈判制度的缺失使得企业和工人之间缺乏有效的沟通机制。因此,对国外集体谈判制度研究进行梳理,有助于在《劳动合同法》基础上进一步构建我国的集体谈判制度,以规范和保障企业和劳动者双方的义务和权利,促进和谐劳动关系的形成。

二、集体谈判的内涵

(一)集体谈判的定义

国际劳工组织《关于促进集体谈判的公约》这样定义集体谈判:“集体谈判”指以一个雇主、一个雇主团体或一个或一个以上的雇主组织为一方,以一个或一个以上的工人组织为另一方,为(1)确定工作条件和雇佣条件,和/或(2)调整雇主和工人之间的关系,和/或(3)调整雇主或其组织同一个或一个以上的工人组织之间的关系,所进行的所有谈判(ILO,1981)。学者们也从不同的角度对集体谈判的内涵进行了探索。Mcllwee(2001)将集体谈判定义为“专门的雇主和工会谈判委员会共同决定有关雇佣问题的制度化协商谈判体系”。国际劳工组织侧重于对集体谈判主体双方和内容的定义,而Mcllwee侧重于对集体谈判过程的理解。这两个定义作为当前集体谈判的主流定义得到了广泛的认可,但是这两个定义有着同样的不足,即过分关注集体谈判依托劳资双方会员组织的谈判形式,而忽略了集体谈判的根本目的。

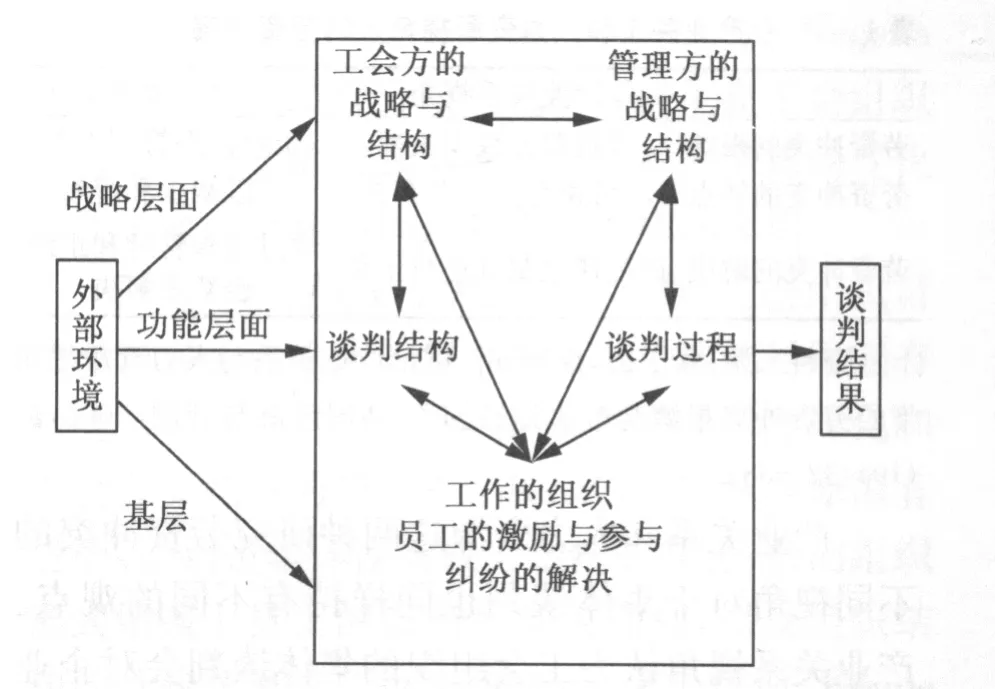

笔者认为,集体谈判作为工业化国家管理劳资关系的重要协商制度,有三点值得我们深入思考:首先,集体谈判是一个涉及工会、雇主和政府三方的博弈过程;其次,集体谈判各方有着不同的利益诉求,各方的核心目的是最大化本方的利益;再次,集体谈判必须在法律框架内展开。基于上述分析,本文将集体谈判定义为劳资双方在相关法律框架内就工作的组织、员工的激励与参与,以及纠纷的解决等一系列与工作相关的内容在本方利益最大化基础上进行的博弈。本文对集体谈判的定义突破了前述定义仅仅从谈判双方、谈判内容和谈判形式这些角度理解集体谈判制度的局限,指出了集体谈判的核心在于利益的博弈。图1给出了集体谈判分析框架,从战略、功能和基层三个层面对集体谈判过程进行了解析,并明确了谈判双方在各自的战略和结构下通过集体谈判所要实现的诉求,有助于我们更好地理解集体谈判过程。

图1 集体谈判分析框架

(二)集体谈判的研究视角

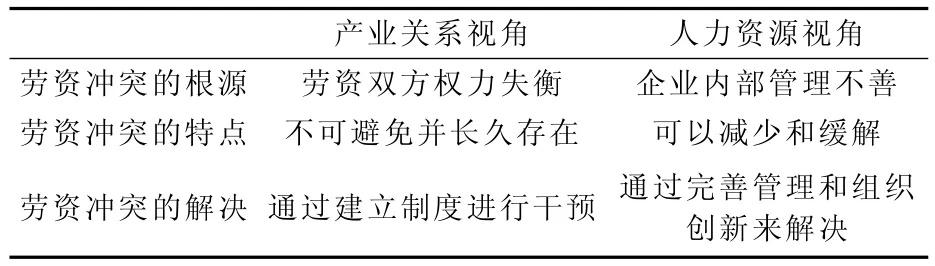

程延园(2004)将西方的集体谈判模式研究学派按照政治倾向从“右翼”到“左翼”划分为新保守派、管理主义学派、正统多元论学派、自由改革主义学派和激进派。这是一种较为详细的划分,实际上这五种学派的研究可以归结为针对组织中劳资冲突的研究,并可以划分为两种不同的视角,即产业关系视角和人力资源视角(张子源和赵曙明,2008)。前者基于经济学特别是产业经济学和制度经济学理论理解劳资冲突问题,后者基于现代管理理论理解劳资冲突问题。产业关系视角认为,企业中的劳资冲突由来已久且影响广泛(Bendix,1956),源于劳资双方的权力失衡(Dunlop,1957;Bakke等,1967),需要制度介入来调整,劳资冲突同时也有积极作用(Dubin,1954;Denenberg和Braverman,1999)。人力资源视角认为劳资冲突源于管理不善(Jacoby,1985),并认为劳资双方能够实现利益一致(Jones和 Kato,1997;Blasi等,1997),劳资冲突能够得到有效缓解(Hambrick,1987;Kaufman和 Lewin,1998),权力失衡有逐渐消失的趋势(O’Reilly等,1989;Huselid,1995;O’Reilly和 Chatman,1996;Ulrich,1997;Zhao,2008)。按照上述两个视角对劳资冲突的不同理解,我们可以结合各个学派有关劳资关系和集体谈判的观点进一步厘清集体谈判制度的理论基础和外延(参见表1)。

表1 产业关系和人力资源视角下的劳资冲突

产业关系和人力资源这两种研究劳资冲突的不同视角对于集体谈判也同样持有不同的观点。产业关系视角认为工会组织的集体谈判会对企业生产乃至社会经济产生负面影响,劳资双方在集体谈判中的力量对比可以通过劳动力市场来进行平衡。人力资源视角则强调工会组织和雇主在集体谈判中的合作共赢,认为劳资双方在集体谈判中的力量对比可以通过有效的管理进行平衡。总而言之,产业关系视角和人力资源视角对于劳资冲突的根源、特征和解决方法有着不同的理解,产业关系视角从制度经济学出发更倾向于通过制度解决集体谈判中劳资双方的利益分歧,而人力资源视角则从劳资关系管理角度出发更倾向于通过完善管理和组织创新来解决集体谈判中劳资双方的利益分歧。两个视角的共同点是,同样强调集体谈判对于解决劳资冲突的重要作用。

(三)集体谈判的主要模式

集体谈判是工业化国家在劳资关系管理方面,特别是在劳资谈判过程中所普遍采用的协商方式。但是,不同国家的劳资关系管理因政治、文化、经济和法律环境的不同而有所差异,进而衍生出不同的集体谈判模式(赵曙明和赵薇,2006)。当前的集体谈判模式主要可以划分为美国模式、以德国为代表的欧洲模式和日本模式三种。

1.美国的集体谈判。美国的劳资关系相关法律传统上并不处理雇主与员工之间的关系,而是处理工会和已经组织起来或正打算组织起来的雇主之间的关系。美国的集体谈判主要是在法律的规范下由工会组织和雇主展开的谈判,谈判内容涉及工资福利、工作时间、工作条件等各个领域。例如,美国汽车工人联合会与通用、福特和克莱斯勒三家汽车巨头之间的谈判。一般情况下,美国联邦政府不参与工会组织与雇主之间的集体谈判,而主要通过法律的途径来规范双方的谈判。相比于日本和以德国为代表的欧洲集体谈判模式,美国的集体谈判相对较为松散,也更加自由,工会组织和雇主之间有着更大的弹性。

2.欧洲的集体谈判。集体谈判制度最早萌生于欧洲,德国、瑞典、丹麦、英国等国都有着比较健全和成熟的集体谈判制度,其中以德国的集体谈判制度最为典型。德国的集体谈判制度是高度程式化和法律化的(赵曙明和赵薇,2006),劳动者能够得到很高水平的劳动保护,劳动法体现出以工作岗位为导向的严格规范,工资率由行业(地区)进行调控,法律规定的最低工资相对较高,劳动报酬分化较小(何燕珍等,2005)。德国的集体谈判通常涉及国家、行业和企业三个层面,各个层面都有着各自的工会组织,最后构成统一的全国性工会组织——德国工会联合会。集体合同的内容涉及录用、调动和辞退职工的程序,技术培训,休假期限,辞退补助金、养老金和抚恤金的支付,福利设施,职工组织的权利,以及职工参与企业管理的办法等方面(王福东等,1997)。但是,相对于美国和日本而言,德国的集体谈判制度受政府干预因素影响较大。

3.日本的集体谈判。日本的劳资关系处理机制主要包括集体谈判、“春斗”(日本自1954年开始的“春季争取提高工资的斗争”的简称)和劳资协商会议(颜辉等,1997)。与美国和德国不同,日本的集体谈判主要在企业一级进行(赵曙明和赵薇,2006)。终身雇佣是日本独特的雇佣关系模式,这一模式使得日本的集体谈判制度只能建立在企业层面,因为终身雇佣制使员工的利益和特定企业紧密联系在一起,而与其他企业员工的利益难以进行匹配。因此,相对于美国和以德国为代表的欧洲模式而言,日本的集体谈判制度带有更多的东方文化色彩,虽然东方文化属于集体主义文化,但是日本的工会力量在集体谈判中的效用较为有限。

三、集体谈判研究现状

虽然集体谈判制度在美国、德国和日本等发达国家有着悠久的历史,但是不同国家的劳资关系管理因政治、经济、文化以及法律环境的不同而有所差异,而且随着社会经济的发展和人们思维观念的变化,个体作为企业的员工和工会的会员,其身份和认知也出现了新的特点。学者们就此展开了一系列研究。例如,Katz(1993)研究了集体谈判的分权化趋势,Hubler和Jirjahn(2003)研究了德国的集体谈判和工作委员会对工资和生产率的影响,Gollbach和Schulten(2000)研究了欧洲的跨国界集体谈判网络,Kahn(1998)研究了集体谈判和行业内工资结构的关系,Ibsen和Mailand(2011)研究了集体谈判对于平衡工作的灵活性和安全性的作用,Marginson和Sisson(1998)从虚拟的角度研究了欧洲的集体谈判,Budd和Na(2000)研究了集体谈判协议对于工会会员工资增加的影响,Baccaro(2000)研究了意大利的集中集体谈判和集体谈判协议遵守问题。综合国外学者们对集体谈判的研究和当前经济环境下劳资关系管理发生的变化,笔者将当前的集体谈判研究内容归结为以下三个方面:

(一)集体谈判分权化和工会会员减少的趋势

分权化趋势与集体谈判制度建立的初衷是相背离的,因为,工会组织以及集体谈判制度建立的前提假设正是,工会组织可以最大化工人们在集体谈判中能够取得的利益。然而集体谈判的分权化和工会会员的减少等也是不争的事实。Katz(1993)的研究表明,在美国、瑞典、德国(西德)、澳大利亚、意大利、英国等国,集体谈判都面临着分权化趋势,即集体谈判逐渐由国家或行业层面降低到企业层面。Blanchflower和Freeman(1992)的研究也关注了集体谈判所面临的分权化趋势。Hayter和Stoevska(2010)研究指出,集体谈判分权化和工会组织会员减少的趋势不仅在工业化国家比较突出,而且在发展中国家也较为显著。Hayter等(2011)的最新研究更进一步确认了集体谈判分权化和工会组织会员减少的趋势一直持续到今天。不同学者的研究都证实了集体谈判分权化和工会会员减少的趋势(Ferguson和Kochan,2008;Cardoso和 Gindin,2009;Budlend-er,2009;Gockel,2009;Mlimuka,2010;Fajana,2010;Godfrey等,2010;Fashoyin,2010)。集体谈判分权化趋势还进一步表现在工会组织权力结构的变化上,分权化可以看作是集体谈判权力向低层工会组织的过度(Kochan等,1986;Marginson等,1988;Purcell和 Bruce,1989;Lansbury 等,1992)。此外,Nergaard等(2009)以及 Regalia(2006)的研究结合分权化趋势探讨了在工会组织权力结构调整的背景下本地工会权力结构的变化以及本地工会在集体谈判中所发挥的作用。

但是,既然依靠庞大的会员人数,工会组织可以在与雇主的集体谈判中为员工争取到尽可能有利的结果,那么为什么会出现集体谈判分权化和工会会员减少的趋势呢?Katz(1993)认为原因有三个,分别是集体谈判权力结构的变化,新的组织形式增强了员工的参与性和灵活性,以及组织结构的分权化和员工偏好的多元化。然而,Keune和Galgcozi(2006)的研究则显示,员工与组织就工作时间和工作灵活性安排的协商需要在企业层面展开是导致集体谈判分权化的重要原因。Ibsen和Mailand(2011)则从工作灵活性和安全性的角度对这一趋势进行了探索。

总而言之,多位学者已经证实集体谈判分权化和工会会员减少的趋势具有普遍性,并且对引起这一趋势的潜在原因进行了探索,但是学者们对这一趋势的解释都是从各自研究的角度给出的,缺乏对导致这一趋势的综合性因素的探索。

(二)平衡工作的灵活性和安全性

工作的灵活性和安全性是集体谈判的重要内容,因为工作的灵活性涉及工作时间和工作条件等,而工作的安全性涉及工作环境安全性和工会会员的工作保障等。然而,对于集体谈判所涉及的工作灵活性和安全性的研究却往往为学者们所忽视(Ibsen和 Mailand,2011)。虽然学者们在研究中忽视了这一内容,但是在集体谈判中,各方总是会通过集体协议或政府的相关政策确保工作的灵活性和安全性(Wilthagen和 Tros,2004;Andersen和 Mailand,2005)。Wilthagen和Tros(2004)认为,灵活性和安全性的融合有利于建立动态劳动力市场和减少劳动力市场的分割。Ibsen和Mailand(2011)强调了丹麦在平衡工作的灵活性和安全性方面的成效(1994~2007年,丹麦的失业率从12.4%降低到3.4%)。也有学者认为,政府监管形式和劳动力市场表现之间的联系才是潜在或显著的影响工作的灵活性和安全性平衡的因素 (Auer,2007;Bredgaard 等,2007;Muffels和Luijkx,2008)。这一论断在很大程度上是对集体谈判在平衡工作的灵活性和安全性方面的重要作用的忽视,因为平衡工作的灵活性和安全性本身就是集体谈判的潜在目的之一。

对于集体谈判如何平衡工作的灵活性和安全性,学者们也从各自的角度给出了不同的解释。Houwing(2010)认为,劳动力的稀缺程度和工会的强弱与集体谈判对工作的灵活性和安全性的影响有着显著的相关性。当某一部门劳动力稀缺性降低时,工作的灵活性就会增强,而强大的工会能够在谈判中就集体协议中的工作安全性条款向雇主施加压力。但是,Houwing的研究仍然停留在对平衡工作的灵活性和安全性的调控条件的探索上,而没有触及集体谈判如何平衡工作的灵活性和安全性两者之间关系的问题。Scharpf(1997)认为,在集体谈判中,生产和分配是两个最基本的维度,生产维度涉及劳资双方通过协议规定与生产相关的内容,分配维度则涉及收益和成本在劳资之间的平衡。从Scharpf的研究来看,集体谈判平衡工作的灵活性和安全性的关键在于劳资双方在生产和分配方面的协调。生产方面的协调涉及工作的灵活性安排,分配方面的协调则关系到工作的安全性保障。虽然 Houwing(2010)和Scharpf(1997)的研究在一定程度上有助于我们理解集体谈判平衡工作的灵活性和安全性的机制,但是要想更加深入地认识这一问题,可能要更多地结合政治、社会和法律的角度来进行解释。

(三)集体谈判的国际比较研究

对集体谈判进行国际比较研究是集体谈判研究近年来的一个显著趋势。Gollbach和Schulten(2000)就对欧洲各国的集体谈判制度进行了比较,他们以欧洲金属制造业工人联合会(European Metalworkers’Federation,EMF)的数据为支撑,尝试通过比较研究建立起区域间跨国界和跨区域的集体谈判网络。虽然当前的欧洲债务危机较为严重,但是近十年来欧洲经济一体化趋势的加强使得集体谈判制度在欧洲有了新的发展。Bamber、Lansbury和 Wiles(2010)就从历史、法律、经济、社会和政治的角度对欧洲实行集体谈判制度的主要国家进行了比较。Marchington、Goodman和Berridge(2004)介绍了英国的集体谈判制度,Negrelli和Sheldon(2004)介绍了意大利的集体谈判制度,Goetschy和Jobert(2004)介绍了法国的集体谈判制度,Hammerstrom等(2004)介绍了瑞典的集体谈判制度,Keller(2004)介绍了德国的集体谈判制度,Madsen、Due和 Anderson(2010)介绍了丹麦的集体谈判制度。以丹麦的集体谈判制度为例,丹麦的“灵活保障”(flexicurity)政策在很大程度上影响了其他欧洲国家劳动力市场法规的制定。在丹麦,劳动力市场政策通常是在政府、劳方和资方三方协议的框架下制定的,特别是在过去几十年间,福利问题,例如养老金和持续的培训,始终是三方谈判和签订协议的主题。从这个角度而言,丹麦的社会政治经济是典型的协调性市场经济,经济政策的制定和推行是在多个重要利益相关群体所构成的网络中实现的,主要涉及工会、企业联合会和行政体制。欧洲其他国家的集体谈判制度在很大程度上借鉴了丹麦的集体谈判制度。虽然欧洲各国劳工运动在指导思想、组织结构和力量方面存在实质性差异(Katz、Kochan和Colvin,2010),但是集体谈判制度国际比较研究很好地帮助了欧洲各国工会组织在集体谈判过程中相互取长补短,加强协作。

此外还有诸多学者研究了美国、日本、加拿大、澳大利亚、中国、印度等国集体谈判制度的发展情况。与此同时,Katz、Kochan和 Colvin(2010)指出了跨国公司的发展对于集体谈判制度的影响,认为跨国公司可以通过在各国间转移生产和资本来获得在集体谈判中的优势地位。因此,集体谈判国际比较研究的发展在一定程度上也是在跨国公司全球化运作的基础上各国劳工组织加强合作的一种体现。

四、集体谈判研究评析

(一)集体谈判分权化和工会会员减少趋势研究评析

诸多学者的研究都表明当前集体谈判的一个最为显著的发展趋势就是工会组织的分权化和会员的减少。上文已经就引起集体谈判分权化和工会会员减少这一趋势的原因对Katz等学者的相关研究进行了梳理。但是,Katz等学者的研究对于解释这一趋势仍然显得不够充分。笔者认为,集体谈判分权化和工会会员减少的原因还可以从以下几个方面廓清:

1.企业员工构成的变化。集体谈判最初是制造业工人或者说产业工人联合起来通过工会组织增强其与雇主就工作相关各个方面进行谈判的主动权以争取利益最大化的手段。因此,集体谈判所涉及的工人群体主要是以体力劳动为主的产业工人。然而,20世纪80年代以后,企业的员工构成发生了深刻的变化,特别是20世纪90年代信息技术的兴起,使得知识工作者成为企业员工的主体。知识工作者具有较强的个体差异性,他们受成就动机驱动,追求自身价值的实现,这就使得知识工作者通过联合形成工会组织的难度要远远大于产业工人。此外,在今天的经济结构中,制造业所占的比例大幅度降低,而服务业特别是知识性服务业所占的比重不断提高,这就使得工会组织所覆盖的群体无论是数量还是比例都在迅速下降,从而使得工会会员减少的趋势得以凸显出来。

2.组织结构扁平化趋势的影响。组织结构扁平化和分权化管理趋势是企业管理实践直接受到企业流程重组思想影响的重要体现。美国80年代的企业并购潮使得诸多大型企业的管理处于僵化和无效的状态,而企业流程重组思想正是针对这一管理实践问题而提出的。工会组织作为一种劳工组织,其本身的运作管理也类似于企业管理,因此,在企业流程重组思想的影响下,企业管理实践中的分权化和扁平化趋势使得工会组织在集体谈判过程中也逐渐通过分权化和扁平化来提高其与雇主集体谈判的效率和效果。当然,集体谈判的分权化趋势在很大程度上也是一种斗争的结果,即企业工会组织、行业工会组织和全国性工会组织之间的权力平衡也是导致集体谈判分权化的一个重要因素。

3.基于效率的分权化。效率原则始终是管理的基础原则。全国性的工会组织在集体谈判中只能够与雇主就大的原则性问题展开谈判,而具体的问题仍然须要具体的行业工会组织和企业工会组织与雇主展开谈判。在以产业工人为主体的工会组织中,工会会员较容易在大的原则性问题(如最低工资、工作时间等问题)上达成统一,进而与雇主展开集体谈判。然而,在知识性服务业中,员工个体之间巨大的差异性使得员工之间难以就相关问题达成统一,这就使得全国性工会组织层面的集体谈判无法有效展开。例如,全国注册会计师协会在很大程度上只是注册会计师的一个行业协会,而这个行业协会并不组织或者参与会员与雇主之间的集体谈判。因此,从效率原则出发,工会组织分权化趋势体现了对集体谈判效率的一种关注。因为,企业工会组织更容易与雇主达成统一的原则性集体谈判协议,从而提高特定企业中集体谈判的效率和效果。

总而言之,集体谈判分权化和工会会员减少是当前的一个不争的趋势。造成这一趋势的原因是多重的,对这一趋势的解析可能须要综合政府、法律、经济社会、管理等多方面因素。企业员工构成的变化、组织结构的扁平化和基于效率的分权化这三个因素也只能从各自的角度对集体谈判分权化和工会会员减少的趋势进行一定的解释。

细胞的PTEN水平可影响癌症的发展和预后,控制癌细胞的PTEN水平对控制肿瘤进程至关重要。有研究表明,PTEN的缺失不仅与前列腺癌从雄激素依赖性到雄激素非依赖表型转变有关,还与前列腺癌的化疗和放疗抵抗性有关,与肿瘤转移、术后复发以及患者的总体不良预后有关[21-22],见表2。

(二)平衡工作灵活性和安全性研究评析

正如上文所指出的,平衡工作的灵活性和安全性是集体谈判的目的之一。学者们的研究已经开始关注集体谈判对于平衡工作的灵活性和安全性的作用,但是集体谈判是如何平衡工作的灵活性和安全性的这一问题仍有待未来的研究进行探讨。笔者认为,集体谈判平衡工作的灵活性和安全性的机制可以从以下角度来理解:

1.行业劳动力市场供求。当行业劳动力市场供给大于需求时,工会组织在集体谈判中会强调工作的安全性,而降低对工作灵活性的要求,以保障工会会员在供大于求的劳动力市场供求条件下的就业安全。当行业劳动力市场供给小于需求时,工会组织在集体谈判中则会强调工作的灵活性,而降低对工作安全性的要求。例如,在次贷危机引发经济危机之前,美国汽车工人联合会会员在工会组织的保护下强调工作的灵活性,享受着优厚的薪酬福利待遇。然而在次贷危机爆发之后,通用、福特和克莱斯勒面临破产的风险,美国汽车工人联合会也不得不做出让步,以强调危机中工作的安全性。因为,在危机之前,行业劳动力市场处于供不应求的状态,而在次贷危机之后,行业劳动力市场则处于供过于求的状态。

2.宏观经济基本面。当宏观经济基本面向好的时候,工会组织在集体谈判中更加倾向于提高对工作灵活性的要求,而当宏观经济基本面向坏的时候,工会组织在集体谈判中则倾向于强调工作安全性,以确保工会会员的充分就业。

3.企业员工工作目的的变化。弹性工作制、工作丰富化和工作—家庭平衡等管理理念的引入是促使集体谈判寻求平衡工作的灵活性和安全性的一个重要因素。这些管理理念的产生反映工作本身已经不仅是企业员工赖以谋生的手段,而且是其实现自我价值的一种途径。特别是随着企业员工个性化需求的增加,越来越多的员工期望能够实行弹性工作制、从事不同的工作和实现工作—家庭平衡。基于变化了的管理实践,工会组织在与雇主进行集体谈判时必须将工会会员工作目的的这种变化体现在集体谈判协议中,正因为如此,平衡工作的灵活性和安全性成为集体谈判所要考量的重要内容。

总而言之,集体谈判寻求平衡工作的灵活性和安全性本质上是企业员工的工作目的发生变化的体现。然而,代表会员的工会组织在根据员工工作目的的变化就工作的灵活性和安全性平衡问题与雇主展开谈判的同时,还必须充分考虑劳动力市场供求状况和宏观经济发展状况等因素,以确定工作的灵活性和安全性平衡指标。

(三)集体谈判的国际比较研究评析

各国劳工运动在指导思想、组织结构和力量方面存在着实质性差异,因此各国的集体谈判实践也有着不同的特征。同时,随着跨国公司全球化运作的发展,各国的劳工运动已经不再是单纯依靠国界所能区分的。以欧洲为例,经济一体化已经使得欧洲的劳动力实现了跨区域的自由流动,这使得集体谈判所代表的工会会员利益和工会会员的构成也发生了深刻的变化。集体谈判的国际比较研究正是在这种背景下展开的。目前国际比较研究有以下研究方向:

1.文化差异性背景下的研究。文化的差异性是集体谈判国际比较研究须要重点关注的因素。当前各国、各地区和各民族之间的文化差异性仍然比较显著(赵曙明,2011),因此,针对这种差异性对跨文化管理展开深入的探讨仍然显得十分必要。这是集体谈判的国际比较研究常常忽视的一个问题,需要学者们在未来的研究中给予足够的重视。

2.文化趋同性增强背景下的研究。现有的大多数涉及跨文化管理的研究基本都是基于各国文化具有显著的差异性,因此在不同的国家应该采取不同的管理方法这一潜在假设的(Hofstede,1983;Boyacigiller和Adler,1991)。然而,全球文化的趋同性正在不断增强,这不但会导致跨文化管理研究焦点的改变,而且很可能会影响人们对跨文化管理的根本性理解(赵曙明,2011)。集体谈判的国际比较研究也应当关注文化趋同性增强这一趋势,在各国文化的差异性背景下,寻找共同的集体谈判文化基础。

3.比较方法探索。当前学者们在集体谈判的国际比较研究中所采用的比较方法大多是将各国的集体谈判实践进行对比,Hayter等(2011)的研究就是对美洲与加勒比地区、亚太地区、欧洲和中亚地区、中东地区集体谈判实践的简单罗列,缺乏深入的比较。Bamber、Lansbury和 Wiles(2010)的研究也是对各国集体谈判实践的介绍,而缺乏对各国集体谈判实践的共性和差异性的探析。因此,集体谈判的国际比较研究方法是未来的集体谈判国际比较研究应该足够重视的。

总而言之,集体谈判的国际比较研究是学者们在跨国企业全球化运作和全面全球化背景下在劳资关系管理领域所进行的探索。但是,不可否认,集体谈判的国际比较研究仍然处在初步探索阶段,要进行深入的研究,就必须首先厘清文化差异性和文化趋同性的关系,同时还要找到对集体谈判进行国际比较研究的有效方法。

五、以集体谈判制度为核心的劳资关系管理研究展望

集体谈判是管理劳资关系特别是缓解劳资冲突的重要措施,因此,集体谈判制度的发展必然与劳资关系管理密切相关。虽然劳资关系管理一直是人力资源管理研究的重要领域,但是近年来西方主要工业化国家并没有出现多少有关劳资关系管理包括集体谈判制度的创新性研究。笔者认为原因有以下几个方面:

1.完善的集体谈判制度。西方主要工业化国家,如美国、日本、德国、英国、法国、瑞典、丹麦等都已经建立起国家、行业、企业三个层次,工会、雇主、政府三方协作的完善的集体谈判制度,以缓和劳资冲突。Bamber、Lansbury和 Wiles(2010)对德国、瑞典和丹麦等欧洲工业化国家集体谈判制度的介绍也表明欧洲建立了较为健全的集体谈判制度。集体谈判这一成熟的劳资对话机制有效地促进了劳资双方的和谐。此外,成熟的集体谈判制度使得诸多学者将研究视野转向企业层面个体与组织之间相互关系领域,近二十年来基于组织行为学的个体行为研究的兴起就是最好的证明。因此,完善的集体谈判制度使得西方主要工业化国家近年来在劳资关系管理,特别是在集体谈判制度领域缺乏突破性研究。

2.西方劳资关系管理研究已经较为成熟,并且西方主要工业化国家已经构建起健全的相关政治、法律和集体谈判制度。工业革命以来,特别是在19世纪到20世纪上半叶,劳资冲突始终是资本主义国家政府和学者重点关注的领域。西方学者在与劳资关系管理相关的政治、法律和集体谈判制度领域进行了大量的研究,并且国家通过法律保护工会组织和普通工人通过集体谈判维护自己权益的权力,这就使得劳资关系管理在西方属于较为成熟的研究领域,所以,关于劳资关系和集体谈判的新的具有创新性的研究也就鲜于出现了。

3.对抗性劳资关系的缓和。19世纪,西方政府和学者都将劳资关系看作是对抗性的,并且制定了严格的法律来禁止工人罢工和建立工会组织,同时禁止马克思主义的传播。20世纪中叶以后,公司治理和企业管理理论的发展使得西方政府、企业管理层和学者逐渐认识到劳资关系并不一定是对抗性的,劳资之间可以实现合作。员工持股计划就是这一思想转变的直接结果。特别是在20世纪90年代,苏联的解体使得西方各国不再将防范对抗性劳资关系可能引发的社会问题作为劳资关系管理的核心。因此,劳资关系管理问题也就逐渐地不再是学者们研究的热点。

不过,次贷危机以来爆发在英国、希腊、法国等国的工人罢工等事件表明,西方主要工业化国家仍然存在劳资冲突问题。现有的集体谈判制度虽然可以在很大程度上缓解对抗性的劳资冲突,但是对集体谈判制度进行深入研究仍然是必要的。虽然我国是由中国共产党领导的社会主义国家,而中国共产党本身就是工农利益的代表,所以,我国不存在对抗性的劳资关系,但是,当前我国经济社会发展正处于转型时期,劳动关系管理是我国企业管理实践面临的重要问题,因此我们有必要探索以集体谈判为核心的劳动关系管理问题。结合我国企业管理中劳动关系管理的实践和西方劳资关系管理的研究现状,笔者认为我国未来以集体谈判为核心的劳动关系管理研究应该在以下几个方面进行深入的探索:

1.跨文化、跨国界的集体谈判制度。全面全球化使得跨国企业能够在全球范围内配置资源和获取廉价劳动力,这就使得之前工会组织所依赖的集体谈判制度受到了严峻的挑战。为了应对这种变化,未来的集体谈判研究应当关注跨国界的集体谈判制度,以及跨文化、跨国界的集体谈判合作,即各国工会组织须要打破文化和国界限制,强化彼此之间的合作,特别是在与大型跨国企业的集体谈判中的合作。学者们应当关注各国工会组织如何在与大型跨国企业的集体谈判中实现跨文化、跨国界的紧密合作。在对这一问题的研究中,可以充分考虑国际劳工组织可以发挥的作用,以探索各国工会组织在集体谈判中进行跨文化、跨国界合作的方式。

2.西方劳资关系管理实践的中国化应用。上文已经指出,西方在长期的劳资关系管理实践中积累了丰富的管理经验,建立起健全的劳资关系管理方法并制定出完善的相关法律法规。在近年来的转型经济时期,我国的劳动纠纷问题比较突出,如何将西方成熟的劳资关系管理实践,特别是集体谈判制度,引入我国的劳动关系管理实践,对于我国创建和谐劳动关系有着重要的现实意义。笔者建议,学者们在研究这一问题的过程中,不能单纯从经济学和管理学的角度进行探索,而应当结合政治学、法律学和社会学的相关理论进行研究,因为劳动关系管理不仅是企业管理问题,更是社会问题。

3.集体谈判保障性法律体系建设。集体谈判不能仅依靠工会组织和雇主之间的谈判协议来进行规范,政府作为独立的第三方应该通过制定相关法律来确保集体谈判在法律框架下进行,同时维护集体谈判双方的合法权益,并通过仲裁委员会调解谈判双方的利益纠纷。例如,美国就制定了《Norris-LaGuardia法案》、《国家工业复兴法》、《国家劳工关系法案》、《Taft-Hartley法案》和《Landrum-Griffin法案》等一系列的法案来规范和保障集体谈判的开展(Katz、Kochan和Colvin,2010)。而我国除了《劳动合同法》以外涉及集体谈判的法律法规很少。因此,研究西方如何通过法律体系来规范和保障集体谈判制度的实施对于促进我国企业和劳动者双方集体谈判制度的建立具有显著意义。

总而言之,转型经济时期我国劳动纠纷问题的凸显在一定程度上是由集体谈判制度的缺失所造成的。因此,对集体谈判制度进行研究,并借鉴国外成熟的劳资关系管理经验以及完善的集体谈判制度,对于建设我国企业和劳动者之间的集体谈判制度具有借鉴意义。

[1]Auer P.In search of optimal labor market institutions[A].J∅rgensen H and Madsen P K(Eds.).Flexicurity and beyond[C].Copenhagen:DJØF Publishing,2007.

[2]Baccaro L.Centralized collective bargaining and the problem of“compliance”:Lessons from the Italian experience[J].Industrial and Labor Relations Review,2000,53(4):579-601.

[3]Blanchflower D G and Freeman R B.Unionism in the United States and other advanced OECD countries[J].Industrial Relations,1992,31(1):56-79.

[4]Budd J W and Na In-Gang.The union membership wage premium for employees covered by collective bargaining agreements[J].Journal of Labor Economics,2000,18(4):783-807.

[5]Cardoso A and Gindin J.Industrial relations and collective bargaining:Argentina,Brazil and Mexico compared[R].DIALOGUE Working Paper,2009.

[6]Fashoyin T.Tripartite institutions and employment relations in the Mauritian labor market[R].DIALOGUE Working Paper,2010.

[7]Godfrey S,et al.Collective bargaining in South Africa[M].Cape Town:Juta,2010.

[8]Gollbach J and Schulten T.Cross-border collective bargaining networks in Europe[J].European Journal of Industrial Relations,2000,6(2):161-179.

[9]Hammerstrom O,et al.Employment relations in Sweden[A].Bamber G J and Lansbury R D(Eds.).International and comparative employment relations(4th Ed.)[C].London:Sage,2004.

[10]Hayter S,et al.Review essay:Collective bargaining for the 21st century[J].Journal of Industrial Relations,2011,53(2):225-247.

[11]Houwing H.A Dutch approach to flexicurity?Negotiated change in the organization of temporary work[D].PhD thesis,Amsterdam School of Social Science Research,2010.

[12]Hubler O and Jirjahn U.Works councils and collective bargaining in Germany:The implication on productivity and wages[J].Scottish Journal of Political Economy,2003,50(4):471-491.

[13]Huselid M A.The impact of human resource management practices on turnover,productivity,and corporate financial performance[J].Academy of Management Journal,1995,38(3):635-672.

[14]Ibsen C L and Mailand M.Striking a balance?Flexibility and security in collective bargaining[J].Economic and Industrial Democracy,2011,32(2):161-180.

[15]Jones D C and Kato T.The nature and the determinants of labor market transitions in former socialist economies:Evidence from Bulgaria[J].Industrial Relations,1997,36(2):229-254.

[16]Kahn L M.Collective bargaining and the inter-industry wage structure:International evidence[J].Economica,1998,65:507-534.

[17]Katz H C.The decentralization of collective bargaining:A literature review and comparative analysis[J].Industrial and Labor Relations Review,1993,47(1):3-22.

[18]Kaufman B E and Lewin D.Is the NLRA still relevant to today’s economy and workplace?[J].Labor Law Journal,1998,49(3):1113-1126.

[19]Keune M and Galgoczi B.Collective bargaining on working time:Recent European experiences[M].Brussels:ETUIREHS,2006.

[20]Kochan T,et al.The transformation of US industrial relations[M].New York:Basic Books,1986.

[21]Lansbury R D,et al.Industrial relations and productivity:Evidence from Sweden and Australia[J].Economic and Industrial Democracy,1992,13(2):295-330.

[22]Marginson P and Sisson K.European collective bargaining:A virtual prospect?[J].Journal of Common Market Studies,1998,36(4):505-528.

[23]Mcllwee T.Collective bargaining,European labor relations[M].England:Gower,2001.

[24]Muffels R and Luijkx R.Labor markets mobility and employment security of male employees in Europe:“Trade-off”or“flexicurity”?[J].Work,Employment and Society,2008,22(2):221-242.

[25]Nergaard K,et al.Engaging with variable pay:A comparative study of the metal industry[J].European Journal of Industrial Relations,2009,15(2):125-146.

[26]O’Reilly C A,et al.Work group demography,social integration,and turnover[J].Administrative Science Quarterly,1989,34(1):21-37.

[27]Purcell J and Bruce A.Corporate strategy and the management of employee relations in the multi-divisional company[J].British Journal of Industrial Relations,1989,27(3):396-417.

[28]Scharpf F.Games real actors play:Actor-centered institutionalism in policy research[M].Oxford:Westview Press,1997.

[29]Zhao Shuming.Application of human capital theory in China in the context of the knowledge economy[J].The International Journal of Human Resource Management,2008,19(5):802-817.

[30]赵曙明.人力资源管理理论研究新进展评析与未来展望[J].外国经济与管理,2011,33(1):1-10.