中国信息服务业全要素生产率的测度与分析

2012-10-13陈志刚程慧平

陈志刚,程慧平,2

(1湖北工业大学管理学院,湖北武汉430068;2南京大学信息管理学院,江苏 南京210093)

由于信息服务业在国民经济中占有重要地位,越来越多的学者从不同角度对信息服务业领域进行研究,但就全要素生产率对产业增长贡献率进行探讨的比较少见。国内学者针对服务业(包含信息服务业)生产率的贡献率进行测算主要有:徐宏毅(2004)发现1992-2002年(1993年除外)服务业全要素生产率增长对中国服务业经济增长的贡献率达到42.5%[1];陈银娥(2008)测算出1978-2005年技术进步对服务业增长的贡献率为31.63%,1978-1990年为43.82%,1991-2005年为22.29%[2];王楠(2009)发现中国1978-2008年全要素生产率(技术进步)对经济增长贡献率达到53.51%[3];王恕立等(2012)发现,2004-2010年间我国信息传输、计算机服务和软件业增长率为10.11%,TFP的平均贡献率为28.97%[4]。为了拓展国内现有针对服务业的研究成果,笔者以信息传输、计算机服务和软件业(下称信息服务业)为例,针对1991-2010年中国国家层面信息服务业全要素生产率进行测度与分析。

1 数据处理与研究方法

1.1 指标选择与数据处理

1.1.1 指标选择 选取《中国统计年鉴1992-2011》的全国信息服务业产值(1991-2002年邮电通信业产值,2003-2010年信息传输、计算机服务与软件业产值),以及从业人员数和资本存量作为分析数据。

1.1.2 数据处理

1)产值。采用GDP平减指数对信息服务业产值进行调整,以剔除通货膨胀(紧缩)造成核算结果的虚增(虚减)影响。对1991-2000年信息服务业产值,将1991年的GDP增长指数换算为2001年为100的GDP指数,通过2001年为基期的GDP指数换算出按2001年不变价格,计算得到实际信息服务业产值,数据处理办法见文献[5]。

2)资本存量。通过对投入产出的考察,信息服务业固定投资约占交通运输、仓储和邮政业固定资产投资35%左右[6]。

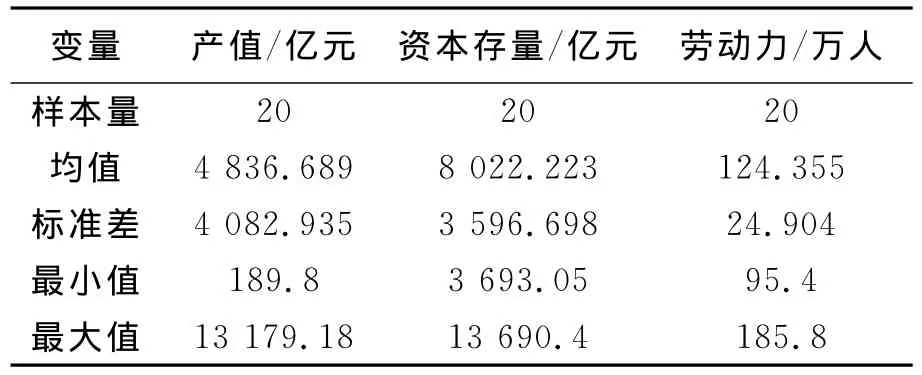

3)信息服务业就业人员。1991-2002年用各地区邮电通信业职工人数,2003-2010年用各地区信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员数(年底数)。各变量数据的描述性统计见表1。

表1 1991-2010年中国信息服务业总量层面原始指标描述性统计

1.2 研究方法

全要素生产率是指“在投入要素禀赋结构条件不变的情况下,通过生产技术改善得到更多的产出”,它从宏观上衡量生产率,也被视为技术进步指标。用传统的C-D生产函数,根据Solow增长方程研究技术进步的假定,在规模报酬不变的假设下(即资本与劳动的弹性系数之和为1),结合希克斯(Hicks)中性技术进步模型(即劳动弹性和资本弹性不随技术进步而变化)全要素生产率增长等价于技术进步率。索洛(Sol ow)残余是指经济增长中除资本和劳动的增加外,将其他不可观察的剩余归结为技术进步,即全要素生产率增长率。因此,我国信息服务业的生产函数[7-8]

式中:At为第t年技术进步水平,两边取自然对数得:

l n(Yt)=l n(At)+αl n(Kt)+βl n(Lt)+μt.(1)为了消除多重共线性问题,假设资本、劳动力的投入量与产出量同等速度增加,即规模报酬不变的假设下,则式(1)回归方程变为:

代表第t年劳动生产率,Kt/Lt反映第t年生产要素资源禀赋结构。

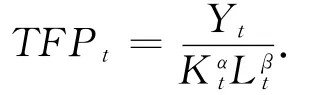

全要素生产率计算公式为

全要素生产率增长率

式中,α,β分别代表资本和劳动的弹性系数,y代表产值,k代表资本,l为劳动力的增长率。表明信息服务业技术进步速度(即全要素生产率增长率)=产出增长速度-(劳动力、资本投入要素增长率的加权和),其权数为劳动和资本要素的生产弹性(劳动产出弹性乘劳动增长率+资本产出弹性乘资本增长率),即索洛余值法。

D-W(德宾-沃森)检验是变量序列自回归是否存在一阶自相关性的最常用方法,该方法适用于大样本(一般要求样本量至少为15)。D-W检验统计量的下临界值dL和上临界值dU,当dU≤d≤4-dU,接受原假设,序列不存在自相关。D值愈接近2,判断无自相关性把握越大[9]。即当D.W.值在2附近,认为序列不相关;当D.W.值小于2,认为存在正序列相关;当D.W.值在(2,4)区间内时,认为存在负序列相关。

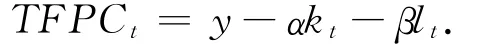

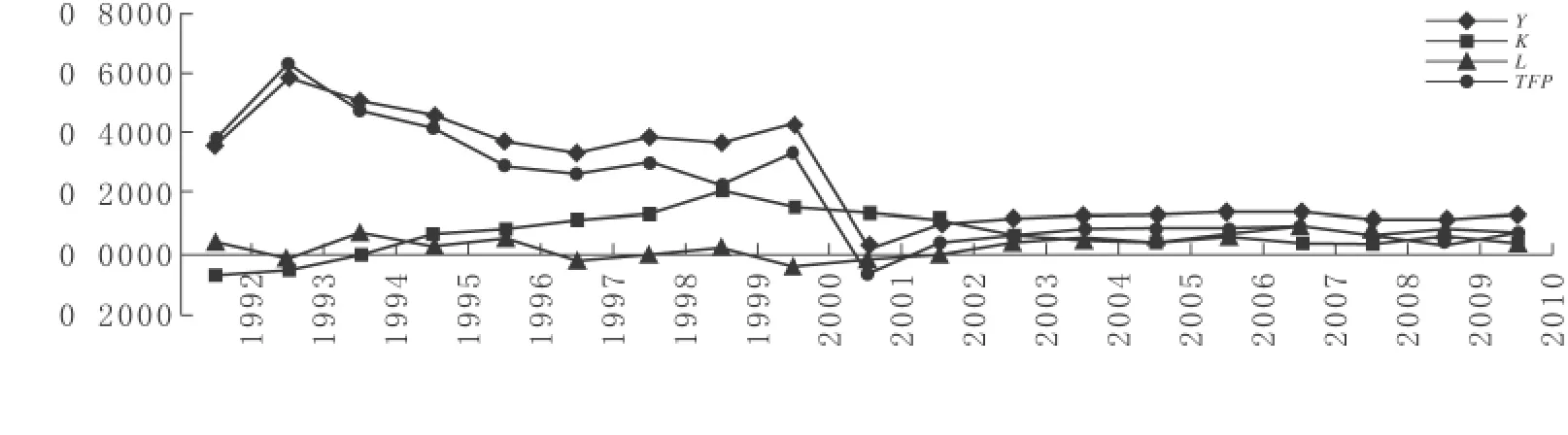

2 中国信息服务业全要素生产率(1991-2010)

本文研究的时间序列为1991-2010年,样本量为20,满足DW检验基本要求,通过Eviews6.0软件进行回归检验,结果如表2所示,显示:经过一阶广义差分自回归后,样本量n=19,k=1时,在5%显著性水平下,查表可得到dL=1.180,dU=1.401,d=2.144,满足1.401<d<2.599,调整后可决系数分别为0.995,F统计值为1895.849,F统计量相伴概率为0.000。因此,D.W.=2.003在2附近,认为经过一阶差分变换后的模型不存在序列相关性,且技术设备率在5%水平下显著。因此,模型拟合度较理想,解释性强,能够有效地揭示各变量之间的相互作用关系。α=0.643,β=1-α=0.357,可以看到资本弹性远大于劳动力弹性,这一结论与闫星宇等(2010)的结论“信息传输、计算机服务和软件业对资本依赖特别严重,属于资本密集型行业”[10]相吻合。可见,我国信息服务业是资本密集型产业。

表2 信息服务业Solow增长速度方程模型

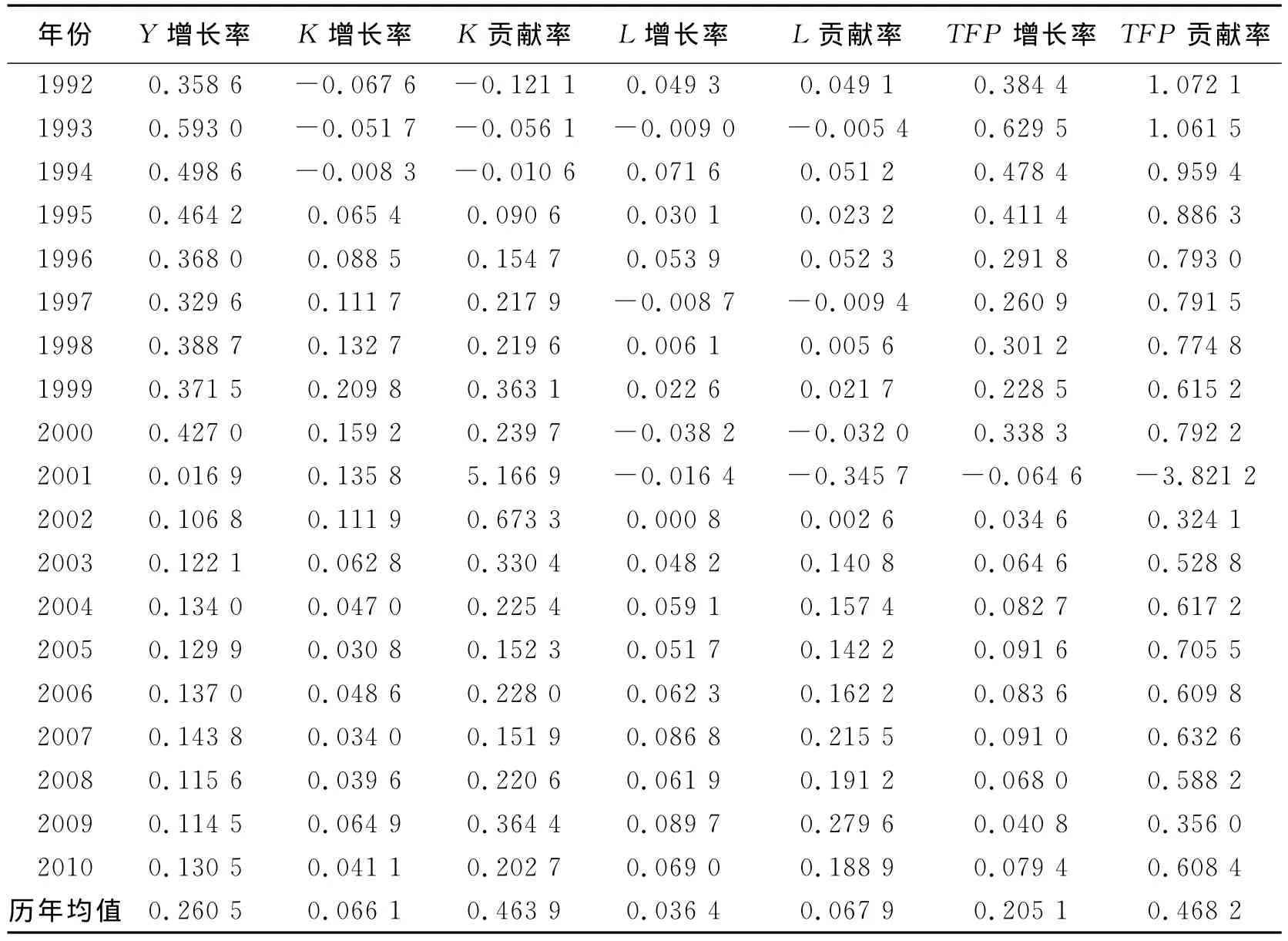

根据要素贡献率计算公式:要素贡献率=要素弹性×(要素增长速度/产出增长速度),可以测算出1991-2010年我国信息服务业劳动力、资本要素及全要素生产率贡献率,结果如表3所示。通过上述分析:我国20年来信息服务业产值平均增长速度为26.05%,反映了信息服务业在国民经济中占据重要的地位;资本贡献率达到46.39%,TFP贡献率为46.82%,反映全要素生产率增长对信息服务业的经济增长起到了重要的推动作用。同时,全要素生产率增长与生产要素贡献率水平相当,信息服务业未来的发展既取决于生产要素投入的扩大,又决定于生产率增长。因此未来我国信息服务业发展必须以资本投入作为基石,以技术进步作为推动力。20年间,我国信息服务业资本平均增长速度为6.61%,劳动力为3.64%,全要素生产率增长率为20.51%,反映出生产率的增长才是信息服务业经济增长的动力。根据王乃静(2007)提出的经济增长方式判断标准,我国信息服务业目前处于相对粗放型经济增长方式[11]。

表3 全要素生产率、劳动、资本要素贡献率

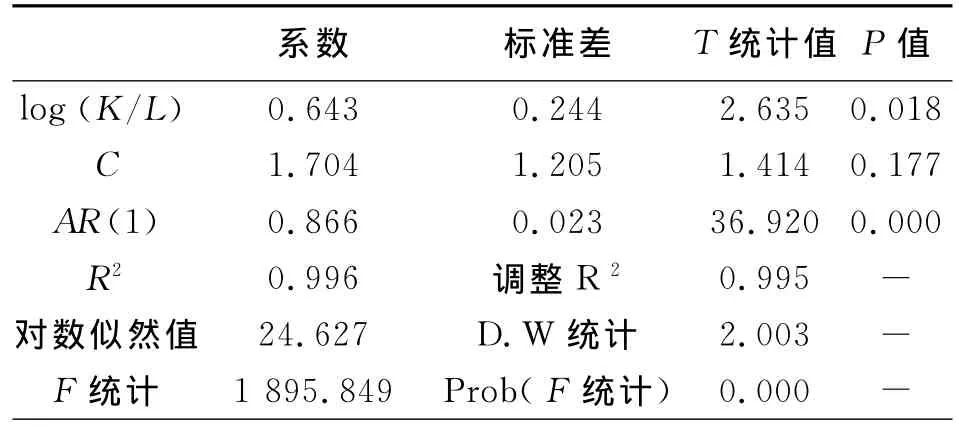

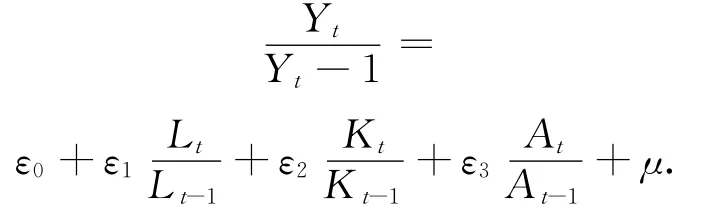

信息服务业产值、资本、劳动力、全要素生产率增长率见图1。可见全要素生产率增长率与信息服务业经济增长演变进程基本一致,说明生产率提升是促进信息服务业实现可持续发展的源动力。

3 全要素生产率增长率与产值增长的相关性分析

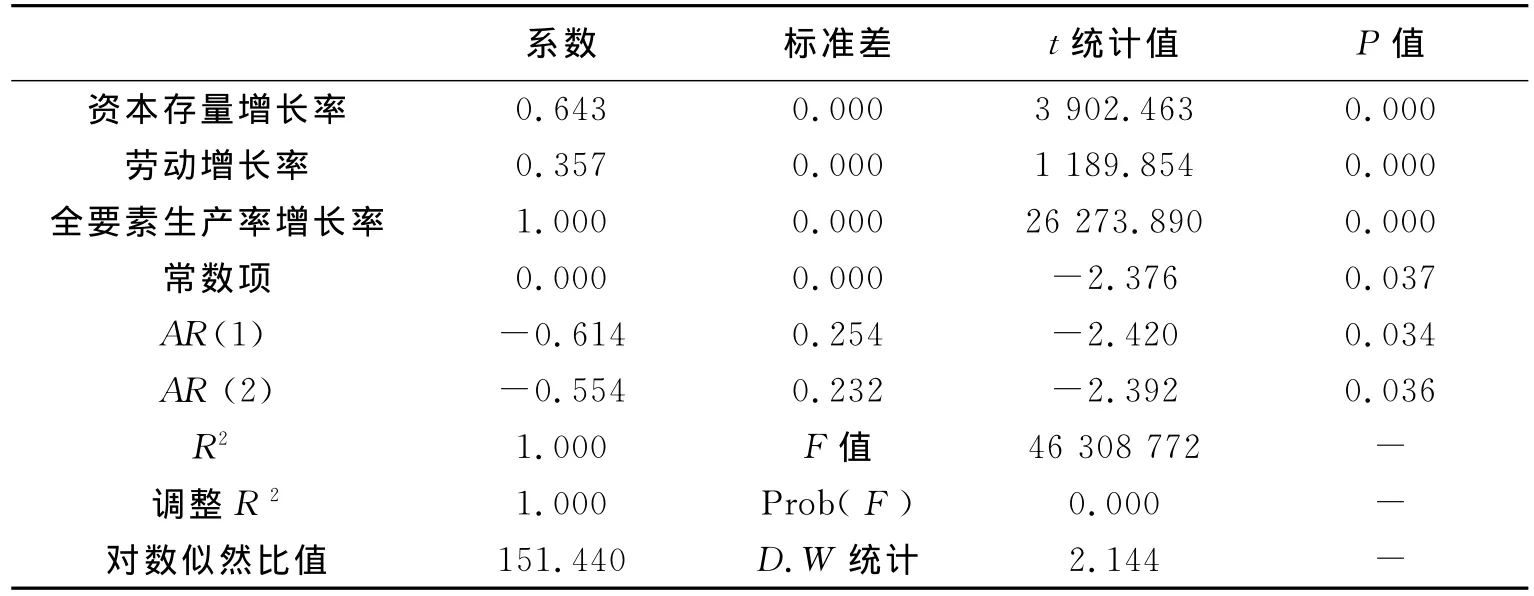

全要素生产率增长率的主要作用是改变投入要素的比例,减少投入冗余,提高生产要素的利用水平。因此,为了考察全要素生产率增长率与劳动力、资本投入及信息服务业产值增长的相关性,本文建立以下线性模型:

借助Eviews6.0软件,运用普通最小二乘法OLS进行回归,结果如表4所示,可见全要素生产率增长率模型中,经过二阶广义差分自回归后,样本量n=18,k=3时,在5%显著性水平下,dL=0.933,dU=1.696,d=2.144,满足1.696<d<2.304,调整后可决系数分别为1.000,F统计量相伴概率为0.000;技术效率变化模型中,样本量n=20,k=3时,在5% 显著性水平下,dL=0.998,dU=1.676,d=1.740,满足1.676<d<2.324,调整后可决系数分别为0.955,F统计量相伴概率为0.000,均可以反映出模型自相关性基本不存在,模型拟合较好。全要素生产率增长率模型中,全要素生产率增长率模型系数均大于劳动和资本系数,表明全要素生产率提升是中国信息服务业实现可持续发展必选之路,由粗放型、资源型增长向集约型、技术型增长方式转变才是信息服务业发展稳定增长的长久之计。

图1 信息服务业产值、资本存量、劳动力、全要素生产率增长率

表4 全要素生产率增长率、资本存量增长率、劳动增长率相关性分析

[1]徐宏毅.中国服务业生产率的实证研究[J].工业工程与管理,2004(5):73-76.

[2]陈银娥,魏君英,廖宇航.中国服务业增长中的技术进步作用研究[J].华中科技大学学报(社会科学版),2008(5):48-52.

[3]王 楠.中国改革开放三十年的技术进步与经济增长——基于TFP的实证研究[J].经济研究导刊,2009(31):1-2.

[4]王恕立,胡宗彪.中国服务业分行业生产率变迁及异质性考察[J].经济研究,2012(4):15-27.

[5]石风光,李宗植.要素投入、全要素生产率与地区经济差距——基于中国省区数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2009(12):19-31.

[6]陈 亮.信息化对工业化的推动作用研究[D].武汉:华中科技大学,2011(6):42-44.

[7]王文博.计量经济学——模型、方法及应用[M].第二版.西安:西安交通大学出版社,2011(4):212-215.

[8]蒋晶晶,冯邦彦.广东省要素投入与全要素生产率的实证分析[J].广东商学院学报,2011(1):76-82.

[9]赵卫亚.计量经济学教程[M].第二版.上海财经大学出版社,2010(7):263-264.

[10]闫星宇,张月友.我国现代服务业主导产业选择研究[J].中国工业经济,2010(6):75-84.

[11]王乃静,王立平.技术创新对山东经济增长的贡献研究[J].山东经济,2007(6):123-126.