几种鱼礁模型对真鲷诱集效果的研究

2012-10-13唐衍力张萍萍

田 方, 唐衍力, 唐 曼, 张萍萍

(中国海洋大学 水产学院, 山东 青岛 266003)

人工鱼礁是人工置于天然水域环境中用于保护和孕育海洋生物资源的构造物[1]。20世纪50、60年代以后, 由于海洋渔业资源的衰退, 人们保护海洋环境的意识不断提高, 人工鱼礁才被许多国家重视[2-3]。人工鱼礁的主要作用是改变区域海洋物理变化、营造生态环境、诱集鱼群、增殖近海渔业资源[4]。早在20世纪 70年代, 日本开展了系统的人工鱼礁研究,根据鱼类行为及习性开发出浮式、沉式、悬浮式系列人工鱼礁。韩国则侧重对人工鱼礁材料进行了深入研究, 采用特殊混合材料制成附着基板, 较好地解决了海洋植物附着的技术难题, 为鱼类营造了丰富的食物链, 大幅度提升了区域渔业资源量, 是世界上唯一出口人工鱼礁的国家。目前, 各国对人工鱼礁效果的研究主要集中在区域性渔业资源的调查研究[5-6], 以资源调控量的方法评估人工鱼礁的效果。国内学者从20世纪80年代就开展了人工鱼礁对鱼类行为影响方面的研究[7-16], 条件所限未能深入。至于鱼类在礁区的行为以及哪类鱼礁模型诱集鱼类效果更好等问题的研究报道较少。

真鲷(Pagrosomus major)是一种优质、高档的岩礁性鱼类。含有大量的蛋白质, 味道特别鲜美。近20多年来, 由于过度捕捞, 物种生态遭受严重破坏,资源枯竭, 真鲷渔汛不复存在。如何恢复和优化真鲷的生态环境、保护和增加其资源量是当前亟待解决的问题。本研究通过观察真鲷对模型礁的行为, 分析不同结构的模型礁体对真鲷聚集率的影响, 探讨适于真鲷栖息的人工鱼礁结构, 以期对增殖型人工鱼礁的选型、人工栖息场的建造提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验用鱼

本实验于2009年8月在中国海洋大学渔业技术实验室内水槽中进行。实验用真鲷共100尾, 平均体长(22.1±1.0)cm, 平均体质量(179±27)g。在实验室中驯养 10 d, 以冰鲜玉筋鱼(Ammodytes personatus)为饲料, 驯养期间, 水温为(17.5 ± 0.4)℃, pH 为 7.21 ±0.4, 盐度为33, 24 h充气以保证溶解氧的含量稳定在5 mg/L以上。试验期间停止供应氧气和关闭循环水。

1.2 模型礁

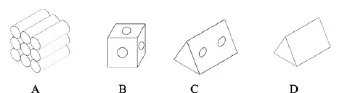

实验用模型礁共有 4种, 材料均为 PVC, 灰色,空方体积相同为0.09 m3。A型礁由9根长45 cm、外径为 15 cm的管组合构成, B型礁为正方体(45 cm×45cm×45 cm), 侧面开孔(d=15 cm), C型礁为三棱柱体, 侧面为76 cm×52 cm, 侧面分别开2个圆孔(d=15 cm), D型礁与C型礁外形相同, 侧面不开圆孔(图 1)。

图1 4种鱼礁模型Fig. 1 Four artificial reef models

1.3 试验装置

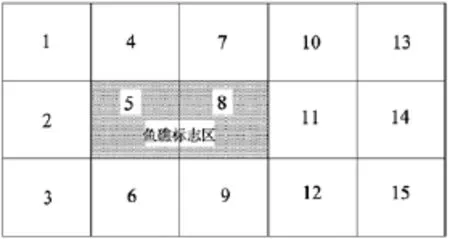

实验水槽尺寸380 cm×200 cm×110 cm, 实验时水深为 70 cm, 水槽外侧正中有一透明窗口(80 cm×50 cm), 用以观测实验对象在水槽底部活动状况,水槽配有循环系统。用白色胶带将水槽底部平均分为15个区域(图2), 1~12为无阻隔实验区, 13~15区以玻璃钢挡板与其他区域分隔开, 暂养未进行实验的鱼, 5区和 8区为鱼礁诱集实验标志区, 其中, 单个模型礁实验礁体放置在5区和8区中间位置, 双模型礁实验礁体分别放置在5区和8区。实验水槽正上方安装有彩色转黑白摄像机(LC-480CB), 可以监测水槽内鱼类的活动。其他仪器设备还包括照度计(TES-1330A, 测量范围为 0.01~20 000 lx)、盐度计(测量范围为1.000~1.070 sg)、pH计(Phs-3D型, 测量范围为0.00~14.00)等。

图2 实验水槽示意图Fig. 2 Sketch of the experimental flume

1.4 试验方法

1.4.1 单个模型礁对真鲷诱集效果的比较实验

实验分为两部分, 即无模型礁的对照实验、4种鱼礁的单体实验, 鱼礁模型放置在5、8区中间位置(图 2)。光照强度为(6.8±0.4)lx , 真鲷在水槽编号13~15中暂养24 h, 暂养期间循环水系统启动, 避免13~15区域的水质对1~12区域造成影响, 随机取30尾到1~12区中进行实验。每天6:00和12:00依次更换模型礁, 适应3 h后开始实验, 观察记录4种鱼礁对真鲷的诱集效果, 并用彩色转黑白摄像机录像(录像角度垂直水面), 录像时间为 9:00~9:30和15:00~15:30(照度计测得此时段水面光强基本相同),录像结束后每隔3 min截取一次照片, 每种模型得到10张照片, 做 3组平行试验。每天晚上实验结束后将模型礁取出, 投喂饵料, 开启循环水系统和充氧设备, 第二天早上停止充气并清理饵料残渣。平行实验更换全部30尾真鲷, 更换真鲷后, 暂养1 d, 使其适应新的环境。

1.4.2 双模型礁对真鲷诱集效果的比较实验

A+A、B+B、C+C、D+D 分别放置在水槽的 5区和8区, 实验步骤与1.4.1相同。

1.4.3 光照对真鲷分布的影响

根据单礁体实验选出诱集效果较好的无孔正三棱柱模型礁进行实验。将真鲷在水槽中暂养24 h, 随机取30尾为一组进行实验, 实验期间停氧、停循环水, 以防对其产生影响。通过控制水槽正上方 36W日光灯开关的数量调节光照强度, 选取 3种光强分别为(6.8±0.4)lx, (150±6)lx, (300±12)lx 。适应 3 h后进行实验, 观察并记录 3种光照强度下鱼礁对真鲷的诱集效果, 并用彩色转黑白摄像机每隔3 min截取一次照片, 每种光照强度下得到 10张照片, 共进行3组平行试验。

1.5 统计方法

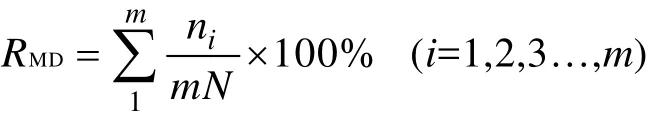

(1)平均分布率(Mean distribution rate, MDR)[16]

为第i次观察真鲷在某区的分布数量,m为观察次数,N为实验真鲷总数。平均聚集率即为投放模型礁时礁区的MDR。

(2)实验数据采用 SPSS.17统计软件进行单因素方差分析。

2 结果

2.1 真鲷对鱼礁模型的行为反应

观察真鲷的行为发现, 真鲷喜栖息于光线较弱的阴影区, 未放置模型礁时主要集中于水槽侧壁和四角, 活动频繁, 沿侧壁相随游动。放置模型礁后,起初对礁体反应不敏感, 1~1.5 h后, 真鲷在模型礁周围和水槽侧壁活动频繁, 或栖息于模型内部, 或贴附与水槽侧壁。相比于A、B单礁体, 真鲷更喜栖息与C、D两种礁体内。一定数量的真鲷进入鱼礁模型后, 其他真鲷再试图进入空间相对饱和的这一单体中即遭到驱逐, 先进入的真鲷用尾部和身体阻止外来个体进入。当礁体内数量趋于相对稳定时, 模型内空间基本被利用, 领域行为发生极少。

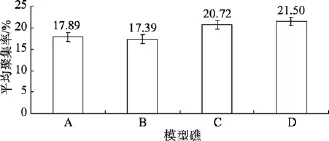

2.2 4种单模型礁的诱集效果

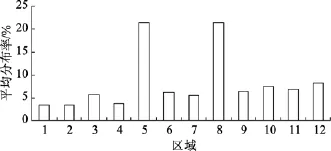

在对照实验中可以看出, 真鲷在水槽 3区和12区分布率均在 16%以上, 而在模型礁标志区分布率均不足6%(图3)。

图3 无模型礁时各区域的平均分布率Fig. 3 Distribution of fish in the background experiment without reef

图4 D模型礁的诱集效果Fig. 4 The attractive effects of the D reef model

放入模型礁后, 真鲷在水槽中的平均分布率发生明显变化, 以D型礁为例, 放入该模型礁后(图4),真鲷在实验标志区的平均分布率达到21.50%, 而在3区和12区的分布率下降至5.67%和8.22%, 在其他区域的分布率明显下降。另外, 4种模型礁单独放入时标志区的诱集效果对比(图5), SPSS软件分析显示每种模型礁单独投放的实验组与对照组相比差异极显著(P<0.01), 真鲷在实验标志区的平均聚集率均高于17%。其中A型礁和B型礁、C型礁和D型礁诱集效果无明显差异(P>0.05), 且C型礁和D型礁的诱集效果明显高于A型礁和B型礁。B型礁聚集率最低为17.39%, D型礁聚集率最高为21.50%, 而C型礁聚集率相对较高, 且诱集效果的稳定性高于其他类型礁。

图5 4种模型礁单独放入的诱集效果比较Fig.5 Attractive effects of four reef models put in singly

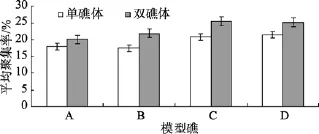

2.3 4种形状双模型礁的诱集效果

用SPSS软件分析, 与对照组相比, 投放双模型礁后真鲷在标志区的平均分布率差异性极其显著(P<0.01)。双模型礁放入水槽时, 对真鲷的聚集率均高于其所对应的单礁体模型放入时的效果, C型礁的聚集率最高, 且诱集效果的平均离散程度最小, D型礁的聚集率较高但平均离散程度最大, B型礁的聚集率较低但诱集效果的平均离散度较小, A型礁的聚集率最低, 诱集效果的平均离散程度较大(图6)。

图6 单礁体与双礁体诱集效果比较Fig. 6 Attractive effects of four reef models which were put in singly or doubly

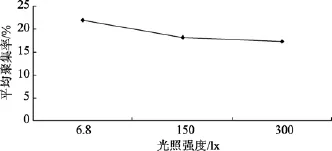

2.4 不同光照下的诱集效果

实验以 D型礁为代表, 在 3种不同光照强度下分别测试鱼礁的诱集效果。(6.8±0.4)lx的光强下, 真鲷在标志区的平均分布率最大, 达到 22.06%。在(150±6)lx的光强下, 鱼礁标志区的平均分布率为18.26%。在(300±12)lx 的光强下, 真鲷在标志区的平均分布率为17.33%。真鲷除了在鱼礁标志区分布率较高外, 也喜栖于水槽侧壁, 光照强度为(150±6)lx 时, 12区的平均分布率高达16.94%。通过方差分析得出: 模型礁在(150±6)lx 和(300±12)lx 的照度下诱集效果没有显著性差异(P>0.05)。从3种不同光照下模型礁的诱集效果可看出, 光照强度较弱时真鲷在鱼礁标志区的聚集率高, 随光照强度的增强聚集率逐渐下降(图7)。

图7 不同光照强度下的诱集效果Fig. 7 Attractive effects in different light intensities

3 讨论

与对照组相比, 投入模型礁后, 标志区真鲷的分布率增大, 说明真鲷对鱼礁有明显的反应, 诱集效果较明显, 因此, 真鲷适合在人工鱼礁投放区进行增殖, 此4种模型可作为实际应用的参考礁体。

在无礁时, 真鲷大多分布在水槽边缘区域, 这与真鲷的生活习性有关。放入鱼礁后, 不同形状的模型礁对真鲷的聚集率不同, 反映了真鲷对鱼礁具有选择性。本实验采用 4种体积相等但阴影面积不等的模型礁进行试验, 在单体实验中可以看出, 阴影面积较大的C和D两种模型诱集效果较好, 阴影面积最大的 D型诱集效果最好, 此实验结果与鱼礁的阴影效应相符[9,17]。投放双模型礁后, 标志区的聚集率明显高于单体的聚集率, 说明礁体的数量对诱集效果有明显的影响。反观, 双礁体聚集率大多小于单体聚集率的2倍, 分析其原因, 可以概括为两种: (1)在实验真鲷总数量一定的前提下, 鱼礁的诱集效果会趋于一定的极限。C+C双模型礁放入后聚集率达25.44%, 鱼礁总的诱集程度趋于饱和时, 聚集率不会达到相应单体放入时 2倍, 这与唐衍力[16]等关于不同形状和材料的鱼礁模型对短蛸诱集效果的研究结果一致; (2)因为阴影效应的作用, 真鲷会趋向礁区, 聚集于礁体内部或者周围, 但是, 由于真鲷有一定的领域行为, 会驱赶进入到自己领域的其他生物,在阴影面积一定的前提下, 标志区的聚集率不可能成倍的增加。

光照强度改变时, 鱼礁标志区的聚集率仍然最高, 聚集率和光照强度成反比, 光线相对较弱的水槽侧壁真鲷聚集率上升。光照强度增强, 水槽侧壁和鱼礁内部的阴影效果相比于鱼礁周围较暗, 领域性行为开始凸显, 因此聚集在礁体周围的真鲷向礁体内部及水槽侧壁移动。光照强度为(300±12)lx时, 真鲷多聚集于有阴影的池壁正说明此点。周艳波[18]等关于 3种光照条件下六面锥型罩式人工鱼礁模型对花尾胡椒鲷(Plectorhinchus cinctus)的诱集效果的研究中, 诱集效果随着光照强度的降低而减弱, 与本实验的结果相反, 出现这种现象的原因分析可能有2种: (1)鱼礁模型的阴影部分有足够的表面积, 聚集率就会随光照增加, 而真鲷表现一定的领域行为,超过其生存空间, 就会迫使部分真鲷离开礁体内部,转而聚集于水槽侧壁光线相对较弱的区域。本实验所用真鲷个体相对于鱼礁模型较大, 不能很有效地模拟实际人工鱼礁区;(2)鱼类的侧线对流态的改变非常敏感, 它们据此判断鱼礁的存在, 本实验在无流态的水槽中进行, 降低了真鲷对礁体的敏感性,在远离礁体的水槽边缘分布的真鲷可能会把侧壁当作礁体的一部分, 从而影响实验结果, 实验当中应当尽可能的模拟自然环境, 消除流场造成的误差。

另外, 鱼类聚集在鱼礁周围, 除了与其本能和趋性有关外, 还与水域环境, 如饵料、流态、阴影、音响等诸多因素有关。人工鱼礁对真鲷的诱集效果可能受到温度、盐度等自然环境以及人工鱼礁周围生物环境的影响[19], 今后实验中还要加强对实际礁区的观察和对比。

[1]王彩云.话说人工鱼礁[J].水产科技, 2000, 4: 43-45.

[2]杨吝, 刘同渝, 黄汝堪.人工鱼礁的起源和历史[J].现代渔业信息, 2005, 20(12): 5-8.

[3]刘同渝.国内外人工鱼礁建设状况[J].渔业现代化,2003(2): 36-37.

[4]陈勇, 于长清, 张国胜,等.人工鱼礁的环境功能与集鱼效果[J].大连水产学院学报, 2002, 17(1): 64-69.

[5]张怀慧, 孙龙.利用人工鱼礁工程增殖海洋水产资源的研究[J].资源科学, 2001, 23(5):5-10.

[6]杨吝, 刘同渝, 黄汝堪, 等.中国人工鱼礁理论与实践[M].广州: 广东科技出版社, 2005.

[7]吴静, 张硕, 孙满昌, 等.不同结构的人工礁模型对牙鲆的诱集效果初探[J].海洋渔业, 2004, 26(4): 271-276.

[8]陈勇, 刘晓丹, 吴晓郁, 等.不同结构模型礁对许氏平鲇幼鱼的诱集效果[J].大连水产学院学报, 2006, 21(2):153-157.

[9]李明德.鱼类分类学[M].北京: 海洋出版社, 1998.

[10]田涛, 张秀梅, 张东, 等. 防海胆食害藻礁的设计及实验研究[J].中国海洋大学学报(自然科学版), 2008, 38(1):68-72.

[11]张硕, 孙满昌, 陈勇. 人工鱼礁模型对大泷六线鱼和许氏平鲉幼鱼个体的诱集效果[J].大连水产学院学报,2008, 23(1): 13-19.

[12]陈勇, 吴晓郁, 邵丽萍, 等. 模型礁对幼鲍、幼海胆行为的影响[J].大连水产学院学报, 2006, 21(4): 361-365.

[13]何大仁, 施养明. 鱼礁模型对黑鲷的诱集效果[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 1995, 34(4): 653-658.

[14]何大仁, 丁云. 鱼礁模型对赤点石斑鱼的诱集效果[J].台湾海峡, 1995, 14(4): 394-398.

[15]Kurt Derbyshire. Fisheries Guidelines for Fish-Friendly Structures[M].Queensland, Department of Primary Industries and Fisheries : DPI &F Publications, 2006:30-39.

[16]唐衍力, 房元勇, 梁振林, 等.不同形状和材料的鱼礁模型对短蛸诱集效果的初步研究[J].中国海洋大学学报,2009, 39(1): 43-46.

[17]张硕, 陈勇, 孙满昌.光强对刺参行为特性和人工礁模型集参效果的影响[J].中国水产科学, 2006, 13(1):20-26.

[18]周艳波, 蔡文贵, 陈海刚, 等.3 种光照条件下六面锥型罩式人工鱼礁模型对花尾胡椒鲷的诱集效果[J].南方水产, 2010, 6(2): 1-6.

[19]刘同渝.人工鱼礁的饵料效应[J].水产科技, 2003(4):37-38.