天山上的红花:散论当代新疆少数民族题材电影的发展

2012-10-13朱冬梅新疆大学人文学院乌鲁木齐830046

⊙朱冬梅[新疆大学人文学院, 乌鲁木齐 830046]

一、新疆少数民族题材电影的成就

在新中国的电影事业发展过程中,新疆少数民族题材电影构成了一道耀眼的风景线。新疆解放五十多年来,电影工作者创作了一大批优秀的影片。粗略估计,以《哈森与加米拉》为发端,从1955年至今,新疆少数民族题材的影片共创作生产了近百部,其中不少影片不仅公映时轰动一时,广为流传,而且历映不衰,成为传世经典。这里,仅把在国内获“全国少数民族题材电影腾龙奖”、“中国电影华表奖”、“中国电影金鸡奖”及在国内外各电影节获奖的新疆少数民族题材影片介绍如下(以影片出品时间为序)①:

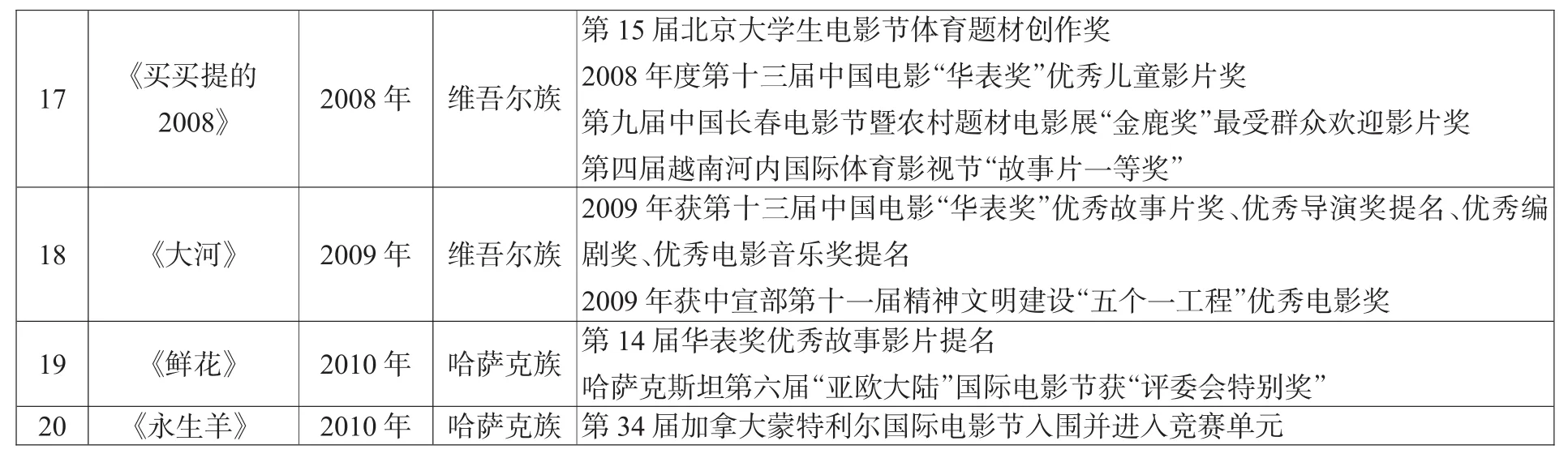

17 《买买提的2008》 2008年 维吾尔族第15届北京大学生电影节体育题材创作奖2008年度第十三届中国电影“华表奖”优秀儿童影片奖第九届中国长春电影节暨农村题材电影展“金鹿奖”最受群众欢迎影片奖第四届越南河内国际体育影视节“故事片一等奖”18 《大河》 2009年 维吾尔族2009年获第十三届中国电影“华表奖”优秀故事片奖、优秀导演奖提名、优秀编剧奖、优秀电影音乐奖提名2009年获中宣部第十一届精神文明建设“五个一工程”优秀电影奖19 《鲜花》 2010年 哈萨克族 第14届华表奖优秀故事影片提名哈萨克斯坦第六届“亚欧大陆”国际电影节获“评委会特别奖”20 《永生羊》 2010年 哈萨克族 第34届加拿大蒙特利尔国际电影节入围并进入竞赛单元

这些获奖影片,一部分取材于新疆少数民族的历史人物、历史事件,从古代的阿曼尼萨罕到当代的库尔班大叔,从冰山上的来客到火焰山来的鼓手,充分描绘了新疆少数民族的历史变迁、发展变化;另一部分则表现了新疆少数民族风俗民情民生和对民族团结的讴歌,这里有维吾尔族人民风趣幽默的阿凡提的人生智慧故事,有优美的哈萨克族的美丽家园,还有那微笑的螃蟹展示着民族的融合。这些影片内容丰富多彩、形式灵活多样、风格各具特色,特别是新疆各少数民族不同的人文内涵、神采风貌使影片独具异彩,赏心悦目,以极大的魅力征服了无数电影观众。可以说,经过半个世纪的创造,新疆少数民族题材电影是硕果累累、成就巨大,已经成为中国电影的重要组成部分,形成了中国电影评论人所说的引人注目的“天山现象”。

二、新疆少数民族题材电影的发展历程

纵观新疆少数民族题材电影五十多年的发展,其创作大致经过了三个重要阶段。

第一阶段(1955年到1966年)大致从新疆解放后至“文化大革命”前,称之为“十七年”。这个时期是新疆少数民族题材电影发展的辉煌阶段。

20世纪50年代初,随着新中国的解放,在党和政府的直接领导下,少数民族以国家主人公的形象屹立于银幕之上成为现实并得到认可和欢迎。《哈森与加米拉》作为第一部反映新疆少数民族生活题材的电影,描写了一对哈萨克青年男女追求婚姻自由和幸福生活的故事,影片首次以哈萨克族人民为主人公,不仅“是一首优美的抒情诗,也是一页哈萨克人民反对封建斗争的史话”②。这部电影1955年一出世就丝毫不逊色,不仅在艺术上体现了较高的追求,而且是中国第一部启用民族演员和语言的故事片,从而为新疆少数民族题材电影的发展树立了一个较高的起点。通过这部具有浓郁哈萨克风情的爱情故事片《哈森与加米拉》,不仅使中国观众看到了新疆壮美的景色,哈萨克族人民多姿多彩的生活,更让全国的电影艺术家都看到了新疆少数民族题材具有的非凡潜力。在50年代后期到“文化大革命”前,一批优秀的新疆少数民族题材电影随之诞生,出品了《阿娜尔罕》《冰山上的来客》《天山的红花》等至今仍为广大影迷津津乐道的电影。其中1963年拍摄完成的《冰山上的来客》达到了“十七年”新疆少数民族题材电影的巅峰。

《冰山上的来客》是一部反映新疆边防军民团结战斗,保卫边防的反特惊险故事片。导演赵心水充分利用新疆民族题材的优势,通过曲折复杂的故事、扑朔迷离的情节,营造出一种紧张的扣人心弦的气氛。影片在描述这个富有传奇色彩的故事时穿插了新疆独有的地域风景、塔吉克民族风情,并使之完美地融为一体,使观众对新疆的异域生活产生了神秘的憧憬之情。主题歌《花儿为什么这样红》、插曲《怀念战友》以其浓郁的民族风格和抒情色彩广为流传,直到今天仍传唱不衰。

第二阶段(1978年末到21世纪初)是从“文化大革命”结束后至21世纪初,称之为“复兴与探索”时期。

粉碎“四人帮”以后,新疆少数民族题材电影创作也同全国其他电影一样进入了一个新的发展时期,出现了《阿凡提》《不当演员的姑娘》《钱,这东西……》《买买提外传》《火焰山来的鼓手》《阿曼尼萨罕》等影片,以新的视角、新的语言,展示新疆少数民族的历史和文化,表现改革开放时代的新疆少数民族的新生活、新人物、新风貌。然而,同“十七年”相比,少有轰动之作,面临着市场压力的生存困境。

第三阶段(21世纪初至今)称之为“崛起”时期。

进入21世纪,新疆少数民族题材电影有了新的崛起,且势头正旺。从《库尔班大叔上北京》《美丽家园》《吐鲁番情歌》到《买买提的2008》《大河》《鲜花》等影片以其深邃内涵及独特魅力,在征服国内观众的同时,也征服了海外朋友。

2004年天山电影制片厂创作的《美丽家园》是国家广电总局推出的8部国庆55周年重点献礼片之一。它展现了在经济蓬勃发展的社会背景下富裕起来的中国哈萨克族牧民所面临的传统与现代、亲情与爱情、草原文明与城市文明的冲突和心路历程。影片在国内外产生了很大的反响,受到哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的充分肯定和高度赞扬,并在哈萨克斯坦巡回上映,成为新疆第一部进入中亚电影市场的影片。③

紧随其后的《吐鲁番情歌》,聚焦于吐鲁番两个维吾尔族家庭平凡生活中不平凡的情感生活和经历,并以耳熟能详的四首新疆经典情歌串联起四段独特的爱情故事,创造出一种有中国特色的“歌舞片模式”。精致的画面、幽默的台词、动人的音乐,加上维吾尔族舞蹈等独具魅力的文化元素,大大增强了电影的艺术性和观赏性。2006年3月,《吐鲁番情歌》参加法国第五十九届戛纳电影节中国影片展,也是新疆影片首次参加戛纳影展。2006年4月,《吐鲁番情歌》在美国华盛顿参加了“中国电影周”展映,6月在德国放映,均获好评。

2010年,一部以一个五岁哑女成长为优秀女阿肯教师的感人故事片《鲜花》问世后,被国家电影审查委员会专家誉为“迄今为止国内描写草原山川最美的一部影片”。穿插在影片中的数十首原生态草原民歌随着剧情的推进,或抒情、或言志,不经意间便把观众带入“生活如歌、歌即生活”的西部大草原,有人称其为“中国哈萨克版《音乐之声》”。这部电影不仅在哈萨克斯坦阿拉木图市举行的第六届“亚欧大陆”国际电影节获“评委会特别奖”,还成功地成为以商业方式进入北美电影市场的首部新疆电影。

三、新疆少数民族题材电影兴盛发展的原因

新疆少数民族题材电影拥有得天独厚的优秀的素材,这是毋庸置疑的,但它的崛起也不是偶然的。

首先,中国政府一贯重视发展少数民族文化艺术,即使是在社会转型期也坚定不移地对少数民族文化艺术事业精心呵护,大力扶持。1995年,新中国首届“中国少数民族电影学术研讨会”在昆明召开之时,时任广电部副部长的赵实同志赴会做了《世纪之交:寻求少数民族电影发展对策》的讲话,为中国少数民族电影的发展描绘了基本构架和蓝图,并提出扶植、鼓励少数民族电影的许多政策设想,使赴会的少数民族电影工作者备受鼓舞、信心大增。而新疆维吾尔自治区党委、政府多年来一直对少数民族电影事业给予特别的关怀和高度重视,从2002年起,新疆维吾尔自治区将天山电影制片厂从企业单位恢复为事业单位,正是这次体制的转变,稳定了创作队伍,给天山厂注入了生机和活力,更为新疆少数民族影视事业的健康发展提供了体制和经济保障。

其次,新疆少数民族题材电影的发展,更重要的还是新疆少数民族电影创作队伍的建设和成长。建国后17年,曾经为新疆少数民族题材电影创造辉煌的电影人,还基本上是汉族艺术家。从20世纪60年代开始,各艺术院校开始招收少数民族学生。1960年,在新疆建立了天山电影制片厂,使之成为吸纳、凝聚、锻炼少数民族电影队伍的中心基地。到90年代,新疆少数民族身份的电影队伍基本形成,且行当齐全,人才济济,主创人员具有整体实力。这支队伍最大的特点是对本地少数民族题材电影创作激情更为炽热,痴迷更为持久、艺术创新和突破更为到位。可以说,这支队伍是新疆少数民族题材电影崛起的重要基础。

总之,通过一代一代电影人不懈的努力,这些数量颇大、质量颇高的新疆少数民族题材电影,给人们提供了一个认识新疆、了解新疆的直观而具体的工具。新疆由于在中华版图所处的地理空间位置,及社会历史原因,在多数内地人的概念中,历史上的新疆是一块远离现代文明、孤悬塞外的蛮荒之地。正是一部部新疆少数民族题材的电影,将新疆各个少数民族的历史文化、风土人情、生活情景、精神风貌、丰功伟业通俗易懂、生动形象地介绍给广大中国普通民众。也正因如此,新疆少数民族题材电影犹如天山上美丽而芬芳的红花,它向祖国和世界展现着边疆各族人民的精神风貌,成为祖国电影艺术大花园中独具地域文化色彩、浓郁民族风格、鲜明时代气息的奇葩。

① 《中国少数民族题材影片获奖主要情况》,《中国民族》2001年12期,第27—28页。

② 《哈萨克族人民的两颗心——推荐影片〈哈森与加米拉〉》,《大众电影》1955年第14期,第14页。

③ 天山网http://www.tianshannet.com.cn/news/content/2008-03/20/content_2499019.htm