“拯救者”的迷失:论《我们中的一员》的反战立场

2012-10-13南京师范大学文学院南京213000

⊙桂 滢[南京师范大学文学院, 南京 213000]

《我们中的一员》是20世纪美国女作家薇拉·凯瑟的长篇小说,荣膺1923年的普利策奖。小说以第一次世界大战为背景,面世之初曾被认为有美化战争的倾向,遭到了同时代许多有影响的作家们的否定。直到上个世纪70年代后期,研究者们才逐渐认识到凯瑟并不赞同小说主人公对战争的理想主义。主人公克劳德是位战争狂热分子,然而他身边不乏有识之士,他们在大量血淋淋的场景面前,对战争提出了冷静理智的看法,与克劳德的观点形成了对话关系。但众多研究者将目光聚焦于小说的多声部叙事之时,却忽视了小说中战争对人本性的摧残,其中受害者既有商贾市井、三教九流,也有战争双方的士兵们。具有讽刺意味的是,美国士兵自命为法国的拯救者,但却深陷战争的泥淖,最终迷失在拯救的道路上。从这个层面上统观战争,小说表现出了深刻的反战立场。

小说中提到:“人性的堕落,不亚于一场侵略战争。”①人性之所以会普遍堕落,是因为战时的非正常状态压抑正常人的本能。克劳德们乘运兵船在海上漂流了数十日,其间以罐头为主食,十分渴求新鲜食品。登陆后,士兵们找到一家商店的货物储藏室,二话不说便扑到黄油奶酪上大嚼大咽。商店老板娘甚至来不及告诉他们,在战争时期这些存货非常宝贵,只能限量供应。这群饕餮之徒完全令老板娘束手无策,她只能“骂他们是臭猪,说他们比德国佬还坏”(第1331页)。首次登陆法国的场景只是美军生活的一个缩影,在以后漫长的征战中,这种战时的非正常状态慢慢扩散,如同癌细胞般逐渐吞噬了士兵们精神上的健康。

与被压抑的食欲相连的是战争中遭到扭曲的情欲。飞行员维克托·莫尔斯参战前是一位银行职员,并与牧师的女儿订了婚。闲暇时他打网球、滑冰、种草莓,过着健康积极的生活。但战争教会了他另一种生活方式:“人人都想着怎样寻欢作乐,怎样设法保住性命,怎样熬到下次休假,怎样弄到不花钱的香槟,怎样躲过宪兵与女人厮混然后又摆脱陷入的麻烦。”(第1303页)维克托流连欢场,沾染了一身放荡习气和花柳病。他意识不到自己的堕落,反而鄙视从前的生活,称自己“就像从火里抽出来的一根火柴”(第1336页),这句话出自《圣经·撒迦利亚书》,上帝将大祭司约书亚从撒旦的作弄中救出,赐予他华美的衣服和冠冕使他洁净。约书亚也因此被称作“从火里抽出来的一根火柴”。维克托引用这句话意指自己摆脱了从前撒旦统治的日子,过上了身心洁净的生活。然而事实却相反,他的死亡也隐喻了他堕落的实质。在一场空战中,他驾驶的飞机遭到敌机围攻,并被击中。“他的飞机往下掉时已成了一团火球”(第1375页),他跳出了飞机,从一千多英尺的高空坠落。维克托之死的场景再现了《失乐园》中众叛神从天庭坠落到地狱硫磺之火中的情形:

他们看见这个怪异的景象,都害怕

而退却,但后面的追兵加倍可怕,

只得从天边,倒栽葱投身下去,

永恒的怒火燃烧直逼他们到无底深坑。②

维克托叛神般的死亡方式意在说明,他既不是获救的约书亚,也不是报纸上鼓吹的“王牌飞行员”,而是万劫不复的撒旦。

如果说维克托只是个个案,那么在法国波福镇的休假则是美国大兵的集体狂欢。克劳德所在的连队夺回德军统治的波福镇后精疲力竭,得到一周的假期。于是“舞会每晚都在举行”,这座镇上只有老太太才有丈夫陪在身边,青春妙龄的女子大多寡居,“结果美国士兵发现他们都成了伊甸园里的亚当”(第1429页)。全连只有格哈特和克劳德两人没有和镇上的法国姑娘订婚,“有些结过婚的士兵又在这儿订了婚”,幸好假期短暂,否则他们“该有一连串结婚公告和洗礼仪式要照料了”(第1433页)。这些来自美国的亚当们将放纵情欲与订立婚约混为一谈,完全无视上帝面前订立婚约的神圣性。小说结尾交代,这群青年中只有希克斯和伯特·富勒幸存下来,后者依然性情温和,“最大的毛病就是频频地与不同的姑娘订婚”(第1446页)。由此可见,战时的非正常状态已经深入伯特的骨髓,他没有死于战火却在战争中迷失了自我,被异化为一架订婚机器,无法回归正常的生活轨道。但我们说,朝不保夕的生活迫使人及时行乐,士兵们九死一生后的放浪形骸有值得理解和同情的因素,战争才是这些恶行的祸端。

美国士兵在征途中逐步堕落,与此同时,他们拯救法国的伟大目标也渐渐模糊。他们陷入了一个是非难断的怪圈之中,甚至遗忘了当初的雄心壮志。美军收复波福镇的进程十分顺利,只遇到了一名负隅顽抗的德国军官。克劳德与部下左右夹击取了他的性命,这名军官在临死前“用丝毫不带外国口音的英语骂了一声:‘美国猪,滚回芝加哥!’”(第1424页)当其余士兵兴奋地缴获战利品时,克劳德却因那句纯正的英语而“心慌意乱”(第1425页)。这个微妙的细节暴露了德国军官的美裔身份。人在弥留之际所用的通常是母语,而语言是身份的一种象征。克劳德的德裔下士坦霍伊泽在运兵船上传染了恶性流感,已在死亡边缘徘徊。克劳德前去探望他时,“他已完全神志不清,正在用他童年时操的那种语言同他的家人谈话……他不停地讲着一种在海上禁止讲的语言,单是这个事实就使他显得比其他病号更孤立无助。”(第1309页)联系前后两个细节,我们可以发现作者不停地提出身份的问题。讲着纯正英语的德国军官与操德语的美国士兵都具有双重身份,在政治意识形态层面,他们分别是德国和美国的战士;但在个人成长经历中,美国和德国曾分别是他们的故乡,他们因战争而不得不残害曾经的同胞,甚至亲人。克劳德本是怀着堂吉诃德式的理想主义参战的,他相信能够拯救“流血的法兰西”,然而德国军官的那句标准美语在一瞬间动摇了他的信念,官方的战争宣传、传统的战争观念、英雄主义的理想价值等权力话语那一刻在他身上的作用甚微,但克劳德却没能从中彻底醒悟过来。

在这之前,作者编织了一个关于身份的隐喻。克劳德曾在医院遇到一位奇特的病号。该伤员在战争中受伤,失去了大部分记忆,记不起自己的家乡和回去的路,众人戏称他为“迷路的美国佬”。这位伤员在文本中没有姓名,已经超脱了个体经验,上升为一类人的体验,即“迷路的美国佬”实质隐喻了美国士兵身份的迷失。士兵们越深入这场战争就越敌我不分、善恶不明。克劳德前往师部送情报时,发现师部所在的Q城是一片废墟。“当时为了把德国人赶走,进攻者不得不用大炮猛烈轰击,结果全城的建筑变成了一片瓦砾。”(第1380页)小城原有居民一万八千人,经同盟国和协约国士兵的轮番蹂躏后只剩不到四百人。这些法国居民从小就被教育要提防德国侵略者,但他们大约做梦也没想到,有人会以拯救者的名义对他们进行大肆屠杀。

美军以暴制暴的方式并不能带来真正意义上的拯救,只会加深法国的灾难。克劳德在侦察地形时曾遇到一位苦难的法国母亲和一群年幼的孩子。母亲依然年轻但已罹患晚期肺结核,生命垂危。她希望死在自己家中,可是他们没有身份证不能通过法军的关卡,正被困在凹陷的泥地中。她的四个孩子很有“特色”:因母亲已病得无力说话,长女图瓦内忒便成为这支小小队伍的代言人。她十一岁左右却异常精明能干,“小脸轮廓清晰,表情严厉……目光中透着不安和狡黠;与她母亲相比,她显得少一些温柔,多几分老练。”(第1362页)图瓦内忒用简单的法语和娴熟的手势与外国士兵交流,并能清楚地表达她的意思。其余三个男孩组成了一支具体而微小的世界大战部队:年龄最大的男孩穿着一件用法国军装改缝的蓝色上衣,他与姐姐是合法的法国人;另一个男孩戴着破旧的美军毡帽,暗示他的父亲是美国人;最小的婴儿尚在襁褓之中,图瓦内忒向克劳德解释他是某个德国士兵的产物。这幅精心绘制的画面具有两层象征意味:一方面,病危的母亲象征了“流血的法兰西”。美军没能带来拯救和援助,与德军相同,他们给她带来的是一段挥之不去的耻辱记忆,加重了她的苦难;另一方面,这些孩子象征着战后的世界格局。老练的长女图瓦内忒象征铁腕的统治者,男孩们象征各自为政的军事力量,新一代的国家机器正在成长,新一轮的世界大战也正在酝酿之中。因此,克劳德们的美好初衷遭到了颠覆,他们所支持的战争既不能拯救受害者,也不能结束所有战争,给世界带来自由和平。

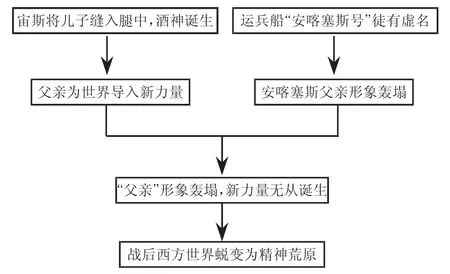

反对战争的人们虽然立场正确,但并不能完全理解这场战争的后果,格哈特中尉就是一例。他曾对克劳德说:“你记得古典神话中那些故事吗,当神的儿子们诞生时,那些母亲总是在极度痛苦中死去?也许我所想到的只有塞墨勒。”(第1406页)格哈特认为,在这场苦难之后将会诞生出一种酒神般的新精神。这句话充分表明格哈特尽管意识到战争的邪恶,但他也未跳出理想主义的圈子。酒神狄俄尼索斯并非母亲塞墨勒所生,而是由父亲宙斯将他缝入腿中长大后出生,即父亲为世界导入了新力量。克劳德们以拯救者和创建者的身份自居,他们乘的运兵船名为“安喀塞斯号”,在维吉尔的《埃涅阿斯纪》中,安喀塞斯是埃涅阿斯的父亲,他以丰富的经验指引儿子建立了罗马城。但是运兵船上爆发了恶性流感,死亡的阴影弥漫。克劳德突然发现船上的水管是生锈的,隔墙也没有刷漆,“这艘客轮的确就是‘老安喀塞斯’;连为了这次航行而对它进行改造的那些木匠也认为它不值得多费手脚,于是只对它敷衍了事。新隔板只被几颗钉子固定在托梁上。”(第1312页)“安喀塞斯号”的徒有虚名暗示了克劳德们徒有虚名的创建者身份;同时,父亲形象的轰塌也令狄俄尼索斯象征的新精神无所依附。两者的关系可见下图:

联系这两个神话,我们可以发现格哈特所希冀的新精神不会在战后降临,他的期盼富有理想主义色彩。小说结尾处,那些曾经怀抱理想和信念的热血青年尽管在战火中幸存下来,却因不能承受战后幻想的破灭而悄然自尽。惠勒太太在报上“除了邪恶什么也读不到”(第1448页),她甚至为克劳德沙场捐躯而感到欣慰,因为她知道克劳德和那些自杀的青年一样罗曼蒂克。克劳德们从踏上征途的第一步起就走上了一条不归路,他们没有能够拯救“流血的法兰西”,也没有能够终止一切战争让世界从此自由和平。战争造成的人性堕落一直蔓延到战后,作者清楚地认识到战争会带来生灵涂炭、礼崩乐坏的末日景象。从这个意义上讲,《我们中的一员》具有启示录的精神。

① 沙伦·奥布莱恩主编:《威拉·凯瑟集》,曹明伦译,生活·读书·新知三联书店1997年版,第1332页。本文以下凡引用此作品,均引自这一版本,不另加注,仅在引文后注明页码。

② 弥尔顿:《失乐园》,朱维之译,上海译文出版社1984年版,第249页。

[1]李公昭.文本与潜文本的对话——重读薇拉·凯瑟《我们的一员》[J].外国文学评论,2007(1).

[2]艾伦·布鲁姆.走向封闭的美国精神[M].缪青,宋丽娜等译.北京:中国社会科学出版社,1994.

[3]理查德·佩尔斯.激进的理想与美国之梦[M].卢允中、严撷芸等译.上海:上海外语出版社,1992.

[4]萨克文·伯科维奇主编.剑桥美国文学史(第六卷)[M].张宏杰,赵聪敏译.北京:中央编译出版社,2009.

[5]Garvelink,Lisa Bouma.“Willa Cather’s Voyage Perilous:A Case for One of Ours”in Women’s Studies,2004,Vol.33.

[6]Jean Schwind ,“The ‘Beautiful’War in One of Ours”in Modern Fiction Studies,1984,Vol.30.

[7]Harris,Richard,Frederick M.Link,Kari A.Ronning,ed.Willa Cather Scholarly Edition volume of one of ours.Lincoln:University of Nebraska Press,2006.