长江三角洲经济形势跟踪分析

2012-10-11徐廷廷徐长乐

刘 洋 徐廷廷 俞 琦 徐长乐

作为我国综合经济实力最强的地区,2011年长三角经济发展的总体态势尚较平稳,各项宏观经济指标均有一定增长,但在国内通胀形势严峻、调控政策紧缩和国际经济环境动荡的背景下,区域经济整体下行态势十分明显,经济结构调整与转型压力进一步加大。

1 2011年长三角经济形势概观

2011年长三角地区经济发展在保持各项经济指标总量规模平稳增长的基础上,增速有所回落。伴随着国际国内环境的变化,具体呈现出以下几方面特点:

1.1 经济增速呈持续下行态势

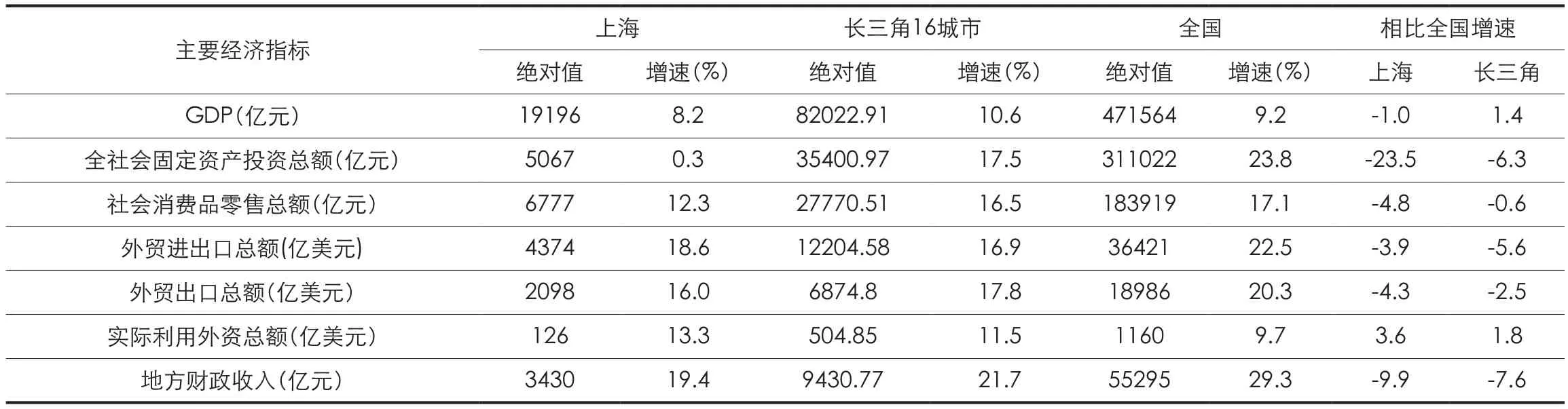

2011年长三角16城市GDP总量82022亿元,同比增长10.6%,增速比上年回落了1.7个百分点。与全国同期相比,长三角16城市除了实际利用外资金额外,其他主要经济指标大都低于全国平均增速,尤其是固定资产投资和地方财政收入两项指标,上海与16城市分别低于全国平均增速23.5个和6.3个百分点,以及9.9个和7.6个百分点(表1)。此外,2009-2011年上海和浙江的GDP增速已连续3年处于全国各省市区的倒数5名内,江苏的GDP增速也有明显放缓的迹象。

1.2 产业发展水平偏低, 产业结构升级步伐滞缓

2011年长三角16城市的三次产业构成为3.2:50.3:46.5。相比同期京津冀的5.4:42.8:51.9和珠三角的2.0:48.6:49.4,目前我国东部沿海三大都市经济圈中唯独长三角仍处于“二三一”的产业发展阶段,整体水平明显偏低,区域产业结构优化升级的任务比较艰巨。其中,上海的三次产业构成为0.6:41.5:57.9,第三产业增加值的比重最高;南京、杭州也已实现了“三二一”的产业发展格局。但与北京同期0.9:23.4:75.7的三次产业构成相比,上海的第三产业高度(57.9%)比北京低17.8%,差距十分明显,并且未能突破2009年59.4%的历史最高水平,近3年始终受制于60%而难以超越。

表1 2011年上海、长三角及全国主要经济指标

1.3 工业增速普遍下滑, 战略性新兴产业发展势头良好

2011年长三角16城市工业发展增速出现不同程度放缓,规模以上工业增加值平均增速11.8%,比全国同期低了2.1个百分点。其中,上海规模以上工业增加值仅增长6.4%,比上年下降18.6个百分点,工业企业利润总额下降1.3%,工业企业亏损面达到18%;浙江的宁波、嘉兴、台州、舟山和江苏苏州等城市的工业企业利润也都出现了负增长;江苏的南京、无锡、常州等少数城市表现相对较好,工业企业利税和利润都有20%以上的增幅。但与传统制造业的萎靡不振相比,长三角高新技术产业和战略性新兴产业的发展势头迅猛,表明各地产业转型升级的步伐正在加快。

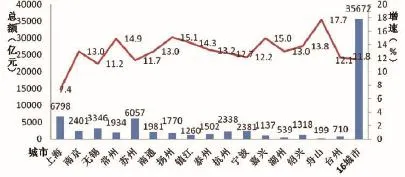

1.4 区内城市发展速度与水平参差不一, 上海中心城市影响力有所削弱

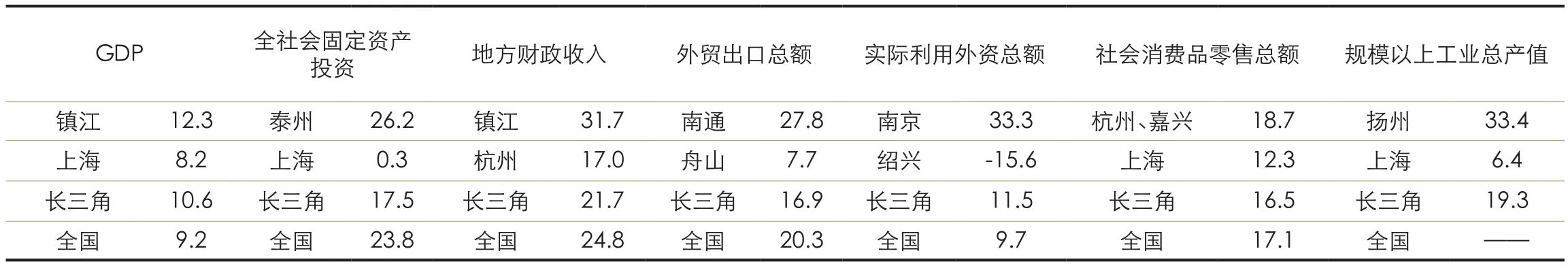

从2011年长三角16城市六大经济指标总量位于前两名的始终是上海和苏州,第三名则在杭州、宁波、南京等几个城市间变动。但从增速上看(表2),上海有4项指标排在末位,另有一个倒数第二,仅有实际利用外资增速排在16城市的第位,但仍比第一位的南京低了20个百分点。从人均指标上看,自2008年起上海的人均GDP已被苏州翌年又被无锡二市超越,宁波、杭州二市则紧随上海其后,赶超之势明显。尤其是近些年来苏州的经济指标正在逐步逼近上海, GDP占上海的比重已从2000年的33.0%迅速升至2011年的55.8%,追赶的步伐不断加快。

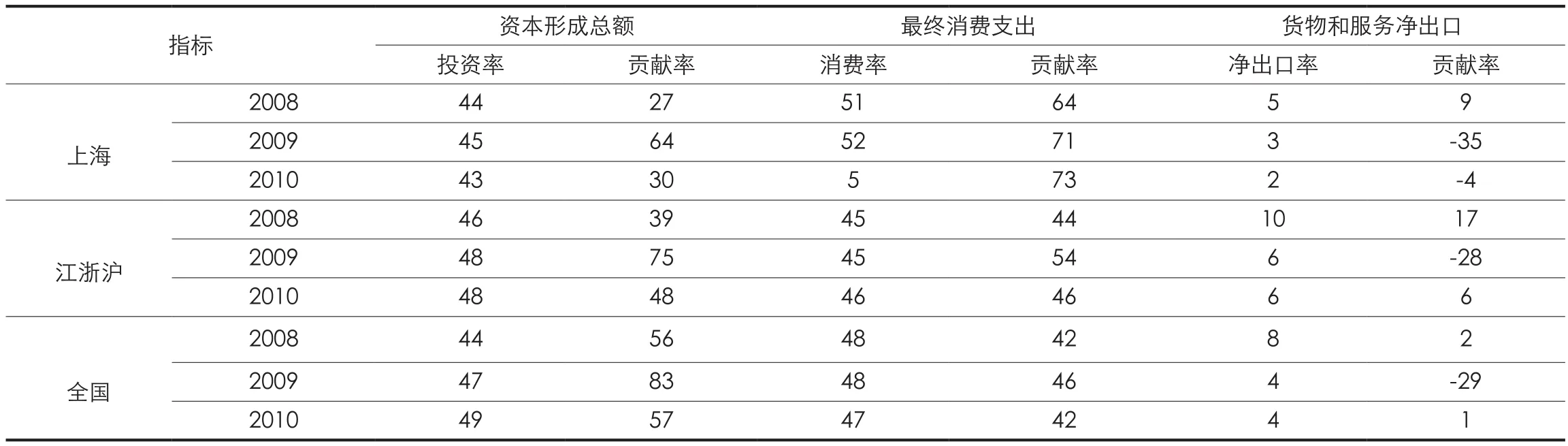

1.5 经济发展动力逐步转向, 以消费驱动为主的新格局正在形成

从2008-2010年在全球金融危机和外需萎靡的影响下,江浙沪的净出口率及其贡献率都出现了持续下滑的态势;江浙沪及全国的投资率和最终消费率基本趋于均衡,出现了投资、消费双驱动但仍以投资驱动为主的格局;上海则出现了最终消费率持续走高且超过50%、最终消费支出的贡献率不断加大且已远远超过投资贡献率的崭新格局,表明上海正在转向以消费驱动为主、投资及出口驱动为辅的新阶段(表3)。这在2011年上海固定资产投资增速仅为0.3%而GDP增速仍然达到8.2%的情况下,将表现得更为突出。

1.6 经济增长绩效不断改善, 但质量与水平仍需进一步提高

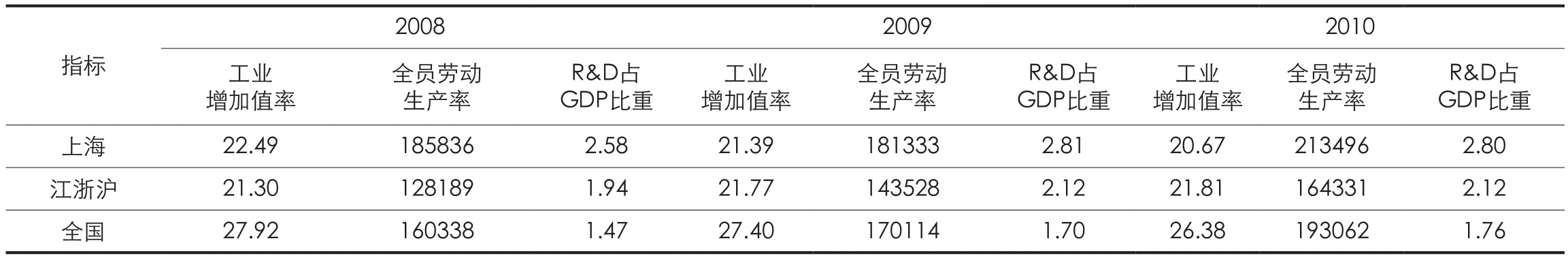

从2008-2010年上海、江浙沪及全国工业增加值率、全员劳动生产率和R&D经费支出占GDP比重的比较与变化情况上看,江浙沪的3项指标都出现了持续改善和提高的迹象,但工业增加值率和全员劳动生产率的整体水平仍明显低于全国平均水平(图1)。其中,上海的R&D经费支出占GDP比重和全员劳动生产率均远高于江浙沪及全国的平均水平(表4),但工业增加值率相对最低且持续走低,工业增长绩效不断下滑的态势十分明显。

2 2012年长三角经济运行的形势与任务

1

表2 2011年长三角16城市各经济指标增速排名首位、末位对比表(单位:%)

表3 2008-2010年上海、江浙沪及全国投资、消费、出口对GDP的拉动(单位:%)

表4 2008-2010年上海、江浙沪及全国经济效益指标一览表(单位:%)

受全球经济低迷和国内经济不振的影响,2012年一季度长三角16城市GDP增速继续放缓,同比回落了1.9个百分点,其中有14个城市的下降幅度超过预期。增速回落的主要原因,在于工业产值与外贸出口增速的快速下滑,分别同比下降了16.7个和17.6个百分点。投资和消费情况则相对较好,一季度固定资产投资同比增长15.5%,社会消费品零售总额同比增长13.6%,但增速仍较去年同期下降了2-5个百分点,既表明了长三角经济回落的颓势短期内较难逆转,又表明了传统经济发展模式的难以为继,转型发展势在必行。因此,在中央“稳中求进”的方针指引下,2012年江浙沪三省市的发展思路与工作部署都主要围绕着“稳增长”和“促转型”这两大任务展开,呈现出以下几方面特点:

2.1 围绕国家重大战略, 做大做强实体经济, 推动经济平稳较快发展

上海重点围绕“四个中心”建设,以推进金融、航运和贸易中心建设来增强城市综合功能,加快构建与全球中心城市相适应的现代产业体系。浙江重点围绕国家海洋经济发展示范区和舟山群岛新区、义乌国际贸易综合改革试点以及温州金融综合改革试验区建设,以建设大产业、大项目、大企业为平台,努力实现经济又好又快发展。江苏重点围绕沿海地区发展战略,建设大港口、滩涂大开发、培育大产业、发展大城市、服务大腹地,确保实现全年经济社会发展目标。同时,三地都提出要做大做强实体经济。江苏今年力争百亿元级企业超过150家,并培育具有国际竞争力的千亿元级企业;浙江鼓励企业坚守实业,力争民间投资总额突破1万亿元,并依托产业聚集区平台,打造千亿元级的产业集群。

2.2 大力发展战略性新兴产业, 引领传统产业向高端转型

江浙沪均把发展战略性新兴产业作为培植长远发展优势的重要举措,但发展路径和重点目标各有不同。上海主要通过对接国家战略,聚焦重点领域,推动战略性新兴产业创新、集聚和跨越式发展。江苏主要通过自主创新和核心技术突破,形成一批拥有自主知识产权的创新产品和技术储备,并以重大项目建设来促进新兴产业的发展。浙江则大力鼓励民企发展战略性新兴产业,并把省级产业集聚区、省科创基地和海创园、省高新技术开发区作为发展战略性新兴产业的主战场,培育一批战略性新兴产业示范基地。

2.3 积极推进现代服务业发展, 着力提升产业发展水平

三省市都把大力发展现代服务业作为优化产业结构、提升产业发展水平的重要抓手。上海提出进一步巩固和提升现代服务业集聚区功能,以营业税改革试点为契机,促进服务业内部结构优化升级,培育和发展各类新兴服务业。江苏今年争取服务业比重提高1个百分点以上,生产性服务业增加值占服务业比重达40%以上,重点发展金融、现代物流、科技服务、软件和信息服务、服务外包等十大行业,着力培育电子商务、工业设计等新兴服务业。浙江服务业中的支柱产业除了金融、物流、科技服务以外,还有会展旅游业、文化创意产业和现代商贸业等。

2.4 以制度创新和科技创新促转型, 增加区域自主创新能力

三省市都非常重视以制度创新和科技创新来促进和推动转型。上海积极推进科技创新,依靠张江国家自主创新示范区的支撑带动作用,集聚创新要素与资源,培育有区域特色的创新产业集群。浙江提出以“制度创新与科技创新双驱动”来构建创新型省份,加快人力资源强省建设。江苏大力推进“创新驱动”战略,发展以自主创新为核心的创新型经济,以加快经济转型升级。

2.5 以改革开放促转型, 大力发展开放型经济

开放型经济是外向型经济发展的更高阶段。上海提出要优化利用外资结构,大力引进先进技术、新业态和新产业,增强消化吸收和再创新能力,同时鼓励跨国公司在沪设立地区总部和功能性机构,整合其全球及在华采购、销售、研发和资金管理等业务。江苏和浙江面对外贸的严峻形势,提出要转变贸易发展方式,优化进出口结构,扩大高技术、高附加值、自主品牌的商品和服务出口,引导加工贸易向产业链高端攀升。同时积极扩大进口,引进国际高端产业和技术装备、关键零部件产业以及其他重要资源,以扩大进口和促进产业转型。

3 2012年上海引领长三角经济一体化发展的对策建议

3.1 增强忧患意识, 坚定“创新驱动、转型发展”的信心和紧迫感

对此,上海从上到下都应进一步坚定“创新驱动、转型发展”的信心和紧迫感;坚持稳步增长、高效增长的发展思路,加大深化改革、扩大开放和结构调整的力度,通过政策聚焦和制度创新、科技创新、管理创新突破瓶颈制约,使上海经济在转型发展中始终保持稳步增长和有质量、有效益的增长;坚持走长三角区域经济一体化的发展道路,以“联合”、“服务”与“带动”为主线,跳出上海看上海,跳出上海发展上海,进一步整合区域资源,深化城市合作,不断增强上海中心城市的辐射、服务、引领、带动作用,在长三角更大的发展空间和互利共赢的发展前景下实现上海经济的新飞跃。

3.2 加快产业转型升级步伐, 为经济平稳发展提供持续动力

在我国沿海三大都市经济圈中,目前长三角是唯一的产业构成呈“二三一”分布的地区。其中一个重要原因就是中心城市上海的产业层次不够高,而制造业则增速慢、绩效差,后劲明显不足。

第一,上海应始终不渝地坚持“三二一”的产业发展方针,正确处理和看待“先进制造业”与“现代服务业”的相互关系。在做优做强现代服务业与高端装备制造业的同时,通过产业链延伸、新技术应用,设立产业转型升级示范区,以及制定落后产能、设备、工艺的淘汰制度等系列措施,促进传统产业的改造、升级和向江浙及中西部地区转移,进而为长三角区域产业结构的整体优化升级提供引领、示范和更大的向上拓展空间;第二,依托总部经济和园区经济,助推城市经济转型发展。积极引入跨国企业和江浙及内地企业总部,培育并鼓励本地企业申报总部企业认定,通过企业资源的跨行业、跨地区、跨所有制和跨国整合,促使上海在全球城市网络和全球产业价值链中拥有更大的影响力。同时聚焦各类园区的经济政策效应和辐射功能,打造上海园区经济的整体品牌,从改善投资环境、土地集约利用和区域经济联动等方面助推城市经济转型发展;第三,以变革催生服务需求,促进现代服务业大发展。利用“营改增”试点机遇,减轻服务业税负,增大服务外包需求。放松并取消对现代服务业发展的管限,加快社会资源和民间资本进入,满足高端服务需求。借助上海发展高端服务业和生产性服务业的独特优势和积聚性,向周边城市延伸其功能,推进长三角现代服务业的协同发展。

3.3 以城市全面改革创新推动上海转型发展

改革创新是一国一地经济发展的不竭动力,上海转型能否成功在很大程度上取决于改革创新的速度、深度与成效。上海改革创新之现状已成为制约未来城市转型发展的关键,唯有通过更具广度和深度的系列改革创新予以强力突围和破解。

第一,不断深化浦东综合配套改革试点。积极借鉴江浙在金融(温州)、贸易(义乌)、科技(苏州)、城市管理等诸多领域改革试点的成功经验,重点破解金融、贸易、科技、国企、城乡统筹等领域改革创新的体制、机制、法制、税制瓶颈,不断增强城市全面转型发展的动力和活力;第二,聚焦张江自主创新示范区,统领上海科技自主创新发展。要在股权激励、人才及高端要素集聚、科技金融服务以及管理模式创新等方面全面聚焦张江,以外向型、高科技企业及企业集群为主要载体,设立产学研横向结合和集体学习模式的创新型组织, 建立健全创业投资制度平台和融资创新服务体系,以创新激励投资需求,吸引具有前瞻性的项目入内攻关研发,尽快改变目前创新资源外资强内资弱的局面,在产学研结合和集聚创新资源等方面实现重点突破;第三,坚持城乡统筹、市郊一体的改革发展思路,促进上海城镇空间结构优化和城市功能转型提升。坚持“多心组团、分层辐射、产城融合”的复合城市规划发展理念,完善“中心城区—新城—中心城镇—集镇或中心村”的四级城镇体系结构,重点强化临港、松江、嘉定、崇明等郊区新城的都市综合功能和对中心城区的“反磁力中心” 作用,从现行行政体制、户籍制度、社会保障制度、土地制度和财政制度上破解城郊二元结构难题,加快新城基础设施和服务设施配套建设,引入大型购物、消费、教育、医疗、娱乐中心等公共服务项目,加强银行、保险、证券等金融业在郊区新城市场的拓展,促进社会保障、城市公共服务以及高质量的教育与医疗资源从中心城区向郊区新城延伸,使之成为上海城市经济的重要增长极和转型发展的崭新载体。

3.4 依托江浙, 共同打造更加强大且更具活力的长三角经济板块

上海作为长三角的核心增长极和全国最大的经济中心城市,在长三角经济一体化进程中承担着重要的辐射、服务、引领、示范和带动作用。

第一,进一步完善长三角经济一体化发展的制度平台建设。在完善现行的以政府推动为主导、区域协调协商为特色的制度安排的基础上,通过培育和建设区域行业协会、区域专门委员会等区域性组织,融入更多的市场元素和社会元素,努力形成“政府引导、企业主导、社会各界广泛参与”的制度建设新格局。

第二,进一步落实园区共建合作,共同打造区域战略性新兴产业集群。认真总结近年来上海与江浙、安徽等地“园区共建”、“园区联盟”、“飞地经济”的成功经验,完善相应的土地、税收、环评、管理等的制度和政策安排,促进企业跨地区拓展、园区“二次创业”、区域产业结构优化和共建各方的互利共赢。打破地域隔阂,强化产业分工合作,根据各自的重点产业规划,联合江浙共同打造区域战略性新兴产业集群,并从需求出发倒推相关核心技术研发、产业链各环节配套以及相关产业基础设施建设。

第三,深化区域金融、贸易合作,促进长三角金融、贸易一体化。在上海国际金融中心建设中,要在政策机制协调、金融市场融合、地方金融体制创新、金融人才培训交流等方面和江浙深化合作,变江浙优势为我所用,实现区域金融体系的包容性发展。在上海国际贸易中心建设中,应重点突出大虹桥地区的CBD 功能体系建设,充分发挥上海与江浙相邻6个区县中有4个汇聚于此的独特区位优势,积极打造其贸易营运与控制功能、现代国际化采购交易功能、国际购物功能和国际服务贸易集聚功能等四大功能,使之成为长三角最大的综合交通枢纽和上海及长三角区域内外各种要素流动与配置的关键纽结。

4 结语

综上分析清晰地表明,在内忧外患的经济形势下,2011年及近年来上海及长三角经济整体下行趋势明显,走势不容乐观。就长三角内部而言,江苏的经济增长态势相对最好,浙江次之,上海则最为疲软。预示着上海正在率先陷入困境和率先进入调整,外部环境都在倒逼着上海必须率先转型、加快转型,以应对经济持续疲软和下行的压力,最终得以率先突破,迎接新一轮的崛起。

References

[1]徐长乐,马学新主编. 长江三角洲发展报告——区域发展态势和新思路[M]. 上海:上海人民出版社,2011.XU Changle,MA Xuexin. Yangtze River Delta Development Report——Regional Development Trend and New Ideas[M]. Shanghai:Shanghai People's Publishing House,2011.

[2]秦德君.“十二五”上海改革的顶层设计研究[J]. 上海党史与党建,2011(7):35-38.QIN Dejun.“ The Twelfth- fi ve Year”Reform of Shanghai Top Design Research[J].Shanghai Dangshi Yu Dangjian,2011(7):35-38.

[3]暴琪,徐长乐. 基于经济现代化视角的长三角转变经济发展方式研究[J]. 华东经济管理,2012(4):40-43.BAO Qi,XU Changle. Research on Development Mode Transforming in Yangtze River Delta Regions from the Perspective of Economic Modernization[J]. East China Economic Management,2012(4):40-43.

[4]何骏.长三角城市群产业发展的战略定位研究[J]. 南京社会科学,2008(5):8-12.HE Jun. Research on City Group Industrial Development Strategy of the Yangtze River Delta [J]. Social Sciences in Nanjing,2008(5):8-12.

[5]周任远.上海高新技术产业发展现状及其经济效应研究[J]. 科技创业月刊,2006(11):1-2.ZHOU Renyuan. Study on the Developing State of Shanghai’s New and Hightech Industry and Its Economic Effect[J]. Pioneering with Science & Technology Monthly,2006(11):1-2.

[6]臧建东,陈清华.制造业分离生产服务业:障碍及对策——以常州市为例[J]. 江南论坛,2011(9):8-10.ZANG Jiandong,CHEN Qinghua. Manufacturing Industry Separation Production Service Industry: Barriers and Countermeasures——A Case Study of Changzhou[J]. Jiangnan Luntan,2011(9):8-10.

[7]唐雅娟,傅兆君. 新型城市化下长三角经济转型发展的思考[J]. 江南论坛,2011(12):12-14.TANG Yajuan,FU Zhaojun. Thinking on the Yangtze River Delta Economic Transformation and Development in New Urbanization[J]. Jiangnan Luntan,2011(12):12-14.