氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗短暂性脑缺血发作近远期疗效观察

2012-10-11林晖

林 晖

(防城港市第一人民医院神经内科,广西防城港538021)

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)为短暂性、可逆、局部的脑血流循环障碍,是临床常见的急症,也是脑梗死主要危险因素之一。未经治疗的TIA约有1/3以上患者以后发展为脑梗死。TIA频繁发作者48 h内发生缺血性脑卒中的概率可达50%[1],因此,控制TIA是预防或推迟脑梗死发生的重要措施之一。在临床上TIA应给予积极、合理的治疗。本院从2006年起采用氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗TIA,取得较好的近远期效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2006年1月至2011年6月在本院门急诊和神经内科就诊诊断为TIA的患者351例。入选病例均符合TIA诊断标准,均为首次发作者,临床表现为偏瘫、感觉障碍、短暂性失语、眩晕、卒倒发作、共济失调、交叉性瘫痪等[2]。所有病例均排除严重肝肾功能损害、出血倾向等抗凝药物使用禁忌,经颅脑CT检查无其他颅内疾患,如脑梗死、脑出血者。其中男195例,女156例;年龄在 45~78岁,平均 66.98岁;既往史:高血压93例,糖尿病52例,冠心病21例,高脂血症91例,另54例无特殊病史。351例TIA患者随机分为治疗组(176例)和对照组(175)例。两组患者在年龄、性别、血脂、基础疾病(高血压、冠心病、糖尿病)等方面比较差异均无统计学意义,具有可比性(P>0.05)(表 1)。

1.2 治疗方法 对照组在对症、病因治疗(降压、降糖、调脂、戒烟酒等)的基础上给予氯吡格雷75 mg/d。治疗组在对照组治疗的基础上加用阿托伐他汀20 mg/d,同时对病因进行相应治疗和高危因素治疗。

1.3 观察指标

1.3.1 近期疗效 近期疗效观察1周,基本治愈:治疗后3 d内TIA得到控制;有效:发作在3~5 d内控制;无效:治疗后7 d内未控制;恶化:发展为脑梗死。总有效率=(基本治愈例数+有效例数)/总例数×100%。

1.3.2 远期疗效 远期疗效随访3个月至5年不等,再发TIA、非致死性脑梗死的发生率。

1.3.3 药物不良反应 治疗期间定期监测血常规,凝血四项,肝、肾功能,并观察皮肤黏膜,内脏出血情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS10.0软件进行统计学处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,等级资料比较采用秩和检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

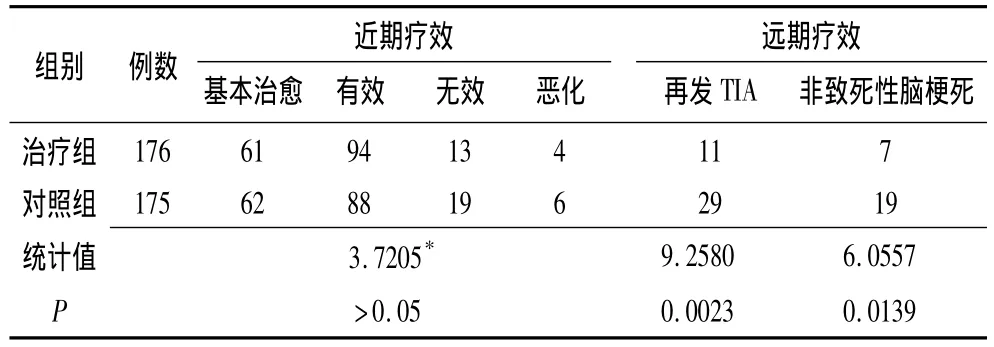

2.1 两组患者的近远期疗效 两组患者近期疗效经秩和检验无统计学意义(H=3.7205,P >0.05);远期疗效则治疗组再发TIA、非致死性脑梗死的发生率低于对照组,两组比较差异有统计意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者近远期疗效比较

2.2 药物不良反应 治疗组和对照组各有2例出现皮下出血点,经加用止血药后好转,无需停药;治疗组有11例出现门冬氨酸转氨酶、谷氨酸转氨酶轻度增高,给予护肝治疗,无需停药,复查不再继续增高。

3 讨论

3.1 TIA的发生机制 TIA是脑血管功能障碍所致的一过性局灶性神经缺血,是可逆性神经功能缺损。TIA的发生有突发性、完全缓解性、局灶性、反复发作性、无梗死性、预警性等特征[3]。其发病机制至今尚未完全明确,主要有以下学说:动脉粥样硬化性血栓形成,微栓子学说,血流动力学障碍,盗血综合征学说等[4]。尤其动脉粥样硬化性血栓形成和微栓塞学说更具有重要地位,专家根据微栓子学说采用抗血小板凝聚药物治疗TIA已取得较满意的效果[5-6]。有研究发现[7],TIA发作患者颈动脉粥样硬化的发生率明显高于同龄的健康人群,颈动脉狭窄程度和粥样硬化斑块的形态、程度也与TIA发作和完全性脑卒中的发生密切相关,采用他汀类药物治疗能收到良好的预防缺血性脑血管病的作用。

3.2 氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗TIA作用 三酰甘油、总胆固醇、高密度脂蛋白水平的增高是动脉硬化重要因素之一,TIA发作与动脉粥样硬化和微血栓形成密切相关,由于动脉粥样硬化斑块脱落形成栓子,阻塞小动脉反射性刺激小动脉痉挛,使脑部区域性缺血而出现脑缺血症状。另外,脱落斑块的血管内膜下基质暴露,使纤维蛋白原和血小板黏附、激活并聚集,形成了富含血小板及纤维蛋白原的新的动脉血栓,以上表现可反复出现[8]。栓塞血管内皮细胞受到刺激可分泌大量溶栓酶,使小栓子溶解,血管再通,临床症状缓解。因此,抗血小板、稳定血管内易损斑块是阻断TIA发病机制的关键所在,治疗组从TIA的发病机制入手,应用氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗获得良好的效果。

血小板激活的两个重要通路为血栓素A2和二磷酸腺苷,氯吡格雷是二磷酸腺苷受体拮抗剂,通过其活性代谢产物不可逆、选择性地与血小板膜表面的二磷酸腺苷受体结合,从而阻断二磷酸腺苷对腺苷酸环化酶的抑制作用,使二磷酸腺苷介导的(GP)Ⅱb/Ⅲa受体活化受阻,达到抗血小板聚集的作用。

阿托伐他汀是新一代他汀类降脂药,国外研究证实阿托伐他汀对动脉粥样硬化斑块有稳定甚至逆转作用,其机制除降脂作用外,可能还与抗感染、抗氧化、改善内皮功能等作用有关[9]。其作用机制主要有以下几个方面:①抑制胆固醇合成。3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶是胆固醇生物合成初期阶段的限速酶,阿托伐他汀是3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶的竞争性抑制剂,它能可逆性地抑制3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原从而抑制胆固醇的生物合成。②减轻炎性反应及再灌注损伤。该药通过调整细胞黏附分子的表达,减少炎性因子产生,减少动脉粥样硬化斑块中炎性细胞的数量,从而促进卒中后神经功能的恢复,减轻脂蛋白氧化和自由基损伤[10]。③促进脑缺血后血管再生。研究表明[11],阿托伐他汀能刺激血管内皮祖细胞的增生,促进脑缺血后血管再生,加速卒中神经功能的恢复。

治疗组出现TIA首次发作后在对症治疗和病因治疗的基础上采用氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗,利用氯吡格雷对抗血小板聚集,阿托伐他汀减轻炎性反应和再灌注及促进缺血后血管再生的作用,使TIA患者在短期能达到良好的恢复,总有效率达85%以上。在短期疗效的基础上继续应用氯吡格雷联合阿托伐他汀,达到减少血小板的聚集,抗氧化、改善血管内皮功能及降低三酰甘油、总胆固醇、高密度脂蛋白水平和稳定血管斑块在治疗TIA中获得良好的治疗效果。治疗组通过3个月至5年随访,结果长期疗效在防止TIA再发和脑梗的发生,故氯吡格雷联合阿托伐他汀治疗TIA值得临床推广应用。

[1]贾建平.神经病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2008:173-175.

[2]中华医学会全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-381.

[3]韩菲,杨中华.短暂性脑缺血发作定义的演变及最新进展[J].中国卒中杂志,2010,5(3):245-250.

[4]王坚苗,张苏明.短暂性脑缺血发作的新认识[J].国外医学脑血管病分册,2005,13(2):110-115.

[5]许风雷,李翠萍,热依汗,等.阿司匹林联合氯吡格雷治疗短暂性脑缺血发作疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(1):32-33.

[6]杨永密.低分子肝素联合阿司匹林治疗短暂性脑缺血发作的临床疗效观察[J].中国实用医药,2001,5(3):153-154.

[7]王平.阿托伐他汀钙对短暂性脑缺血发作患者颈动脉粥样硬化斑块的临床观察[J].中国实用神经疾病杂志,2009,12(15):54-55.

[8]王维治.神经病学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2004:131-134.

[9]Li M,Losordo DW.Statins and the endothelium[J].Vaseul Pharmacol,2007,46(1):1-9.

[10]刘勇,杨栋梁,方云祥.他汀类药物的脑缺血保护机制的研究进展[J].国外医学神经病学神经外科学分册,2004,31(1):74-78.

[11]徐全胜,张家明,李宾公,等.辛伐他汀对冠心病患者内皮祖细胞增殖的影响及其机制初步探讨[J].心血管康复医学杂志,2007,16(3):271-274.