自我评估在中高级汉语口语能力训练中的作用

2012-10-04王丹

王 丹

(杜克大学亚洲和中东研究系,美国北卡罗来纳州 27705)

在杜克大学的汉语教学过程中,发展中高年级非华裔学生的口语能力面临很多挑战。这些挑战主要是由于此阶段的学习者往往具有不同的口语能力。这一问题的根源主要在于两个方面:第一是学生的学习经验不同:一部分学生单纯从汉语课堂上获得口语能力的培养,即同老师和同学的互动中发展自己的口头表达能力;另一部分学生则从在中国沉浸式的学习过程中获得语言能力。前者在课堂上口语活动中表现的焦虑高于后者,这主要是由于那些仅有课堂内学习经验的学生担心他们在参与口语活动时流利度不够。第二是学生的学习目标和学习意愿往往也会影响他们在课堂上的口语活动参与度[1]。

在过去的二十年里,自我评估(Self-assessment)被广泛地应用在教育领域[2]。在二语习得及外语教学领域,自我评估理论的引入被认为是解决上述困境的方法。自我评估的机制通过发展独立学习以及个人目标设定增强学生的自主学习意识进而增加学生课堂口语活动参与性[3]。自我评估要求学习者根据明确的任务要求以及既定的评价标准来评定自我表现[4]。具体形式包括问卷调查[5]、开放式问题回答、评估记录以及建立评估档案[6]等。在教育以及二语习得领域,自我评估被认作评估学习能力的工具之一,因此早前的研究也主要集中在两个领域,一是自我评估是否是可靠的评估工具;二是哪些变量可以影响评估的准确性以及如何控制这些变量[7-8]。近年来,研究者开始关注自我评估在提高学习者学习动机以及学习自主性中的作用:如果适当地转移一些“教学责任”给学生,往往会增强学生的学习动机;同时,在学习自主性增强的情况下,学习者参与活动时产生的焦虑也会减少[9]。“焦虑”是二语习得者在学习过程中产生的负面的心理情绪,它往往对听力理解、词汇的掌握和语言的输出产生不利的影响。因此作为语言教育者应该在帮助学生减少焦虑感的同时增强学生自信心与自主性。自我评估是发展学生学习主导性的有效手段之一,但是对其运用不能只简单地归结为“评估”这一单一的学习环节,而是应该将其看作动态的、不断发展的,可以反映现在的学习情况以及影响未来学习行为的有效工具[10]。

1 研究目的

本项研究主要探讨自我评估在中高年级汉语口语能力训练中的作用,主要包括以下几方面:1)什么形式的自我评估活动能够有效地提高学生自主性;2)学生对自己语言能力的既定目标是什么;3)学生本身对自我评估过程的接受度。所评估的口语活动是课堂口语报告,之所以选择口语报告作为自我评估目标是因为课堂口语报告是口语综合能力的体现,而且这种形式的活动已经广泛地应用于外语教学,特别是中高年级的语言课堂。

2 研究过程

2.1 参与者

此项研究的参与对象是在杜克大学选修《高级汉语I》的31名非华裔本科学生。《高级汉语I》属于本科阶段中高级汉语课程,即零起点学生第五个学期的汉语课程,全学期共15周,每周4.5学时。口语任务大约占期末总成绩的15%,说话的准确性与流利度是本课程口语训练的主要目标,学生的课堂参与度也是考察目标之一。学生组成主要分为三部分:1)零起点在杜克大学学过四个学期初级及中级汉语的学生;2)在杜克大学学过两个学期初级汉语,其后在杜克中国沉浸式汉语暑期班学过2个月密集课程的学生;3)在高中学过4~6个学期中文课,经分班面试决定可以选修高级汉语的大学一年级学生。学生第一语言背景主要有三种:75%是第一语言为英语的美国学生或其他英语国家的学生;20%是第一语言为韩语的韩国学生或韩裔学生;5%是第一语言为泰语的泰国学生。

2.2 自我评估标准及评估过程

目前许多语言教学的自我评估过程大多要求学生根据教师设计好的评估表格进行评估,以至于一部分学生觉得自己是在做老师的一部分“工作”。为了避免这种情况同时体现自我评估是一个动态而非单一孤立的过程,整学期的评估活动包括评定标准设计、活动前培训及练习、考察评估、讨论、问卷调查及结果反馈等几个步骤。

在学期开始的第一次课上,任课教师向学生介绍自我评估活动过程及其在期末成绩中所占比例。并将班级学生分成每三人一组,要求每组成员课后讨论评估准则及评分标准,并由一名小组成员进行总结后统一交给任课教师。任课教师再根据学生提出的评估准则以及评分标准进行归纳和汇总,制定自我评估考察表。具体评估准则包括以下八个组成部分:

(1)内容和组织结构(30%):a.报告是否包括开场白、主体和总结;b.逻辑是否清晰明确;c.主题是否定义清楚并充分得到解释;d.是否有足够的事实依据,所举事例是否准确恰当。

(2)词汇和语法(30%):a.是否使用恰当词汇;b.是否用到以前所学及最近所学的语法;c.语序是否正确;d.遣词造句是否清晰明确。

(3)流利度及声音(15%):a.适当的语速;b.是否有较少的停顿、犹豫和重复;c.音量、音调是否具有可听性;d.声音有激情并充满自信。

(4)发音的准确性(15%):a.声调是否准确;b.声母和韵母是否准确。

(5)姿态(5%):a.演讲姿态是否自然;b.是否有恰当的手势;c.是否和台下听众有眼神接触。

(6)影音支持及其他(5%):a.是否有适当的影音文件支持;b.是否有效组织“提问”和“回答”环节。除了具体的标准以外,每一项评估条目下都有一个开放式问题回答,让学生评价自己表现的优点及不足。同时列有四个等级的评分数值,其中包括优秀(90%以上)、很好(80% ~89%)、一般(60% ~79%)、很差(59%以下)。自我评估表的最后一项是任课教师的评估及评语。自我评估表行文是用英文进行叙述,目的是避免语言上的误解和混淆。

自我评估表的内容确定以后,在第二周的课上对学生进行前期培训。让学生根据自我评估表的内容和标准练习评估三个已录制好的口头报告。然后小组成员进行讨论,并同全班同学分享他们的评估结果。最后老师对口头报告的录像进行评分和评价,同时对学生的评估结果给予反馈意见。

经过前期培训以后的每个星期都会轮流有一个学生做至少10分钟的口头报告。在每次报告中,整个报告过程都会用摄像机录下来以便学生进行自我评估。所有报告录像会上传到课程专用网站Sakai上,学生课后观看自己的录像,并完成自己的评估。其他同学和老师都会用在培训过程中一致同意的评分标准来评估学生的表现,同学评估和教师评估会同时计入学生口头报告总成绩。所以自我评估并不是一个单一的成绩或个人行为,它是连同学生评估和教师评估一起的互动过程。学生不但可以从自身,也可以从教师和同学那里得到反馈信息。

3 数据采集与分析

3.1 数据的采集

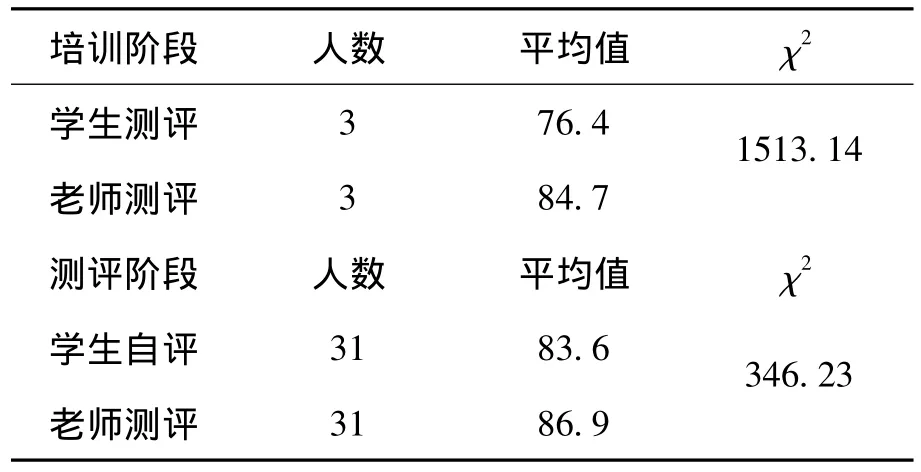

数据采集主要包括数值数据和评论数据。数值数据主要源于培训阶段和评估阶段两轮评估的分数以及反馈问卷中的数值反馈。对于两轮评估的分数,为了准确分析数据的分布,我们采用χ2统计方法进行分析。而评论数据则源于学生评估阶段对自身表现的评论。评论数据包括学生对自己口头报告中展现的优势和劣势进行的评价。

3.2 评估分数分析

表1显示的是培训阶段和测评阶段两轮教师和学生评分数值。从平均值上显示学生评分的平均值低于教师评分的平均值。测评阶段平均分的差距略低于培训阶段的分差。但是平均值并不能说明两者之间的必然关系,这就需要要用统计学方法来进一步说明。χ2测量的是两组数据的绝对数差,从表1中我们可以看出测评阶段教师和学生的分差明显低于培训阶段的分差,这说明在培训以后,学生的评分更加接近教师的评分,也更加精准。换言之,学生在培训过程中,通过观察、讨论及教师的指导,他们对评分标准的理解和评分的准确性都有了极大地提高。

3.3 评论数据

评论数据主要来自测评阶段学生对自身表现的评论。以下是学生评论的例子,从这组数据中可以看出学生对自身口头表现有了很清楚的认识。

表1 评分结果

优点:

*有很多例子,分类清楚

*用了很多学过的生词

*我把很难的句子变得很容易

*语法很清楚

*我的声调比较好

*很有信心

*声音很大

*站姿很好,有很多眼神接触

*提出问题可以让同学思考

缺点:

*可以用更多学过的语法

*用的生词很容易

*有些没学过的词没有解释

*“在”的位置放错了

*有些生母不太准确

*有一些迟疑和停顿,手势太多

*声调有很多问题

*摇摆太多

*有些页面不太清楚

*有点紧张,有时候忘了词

*讨论的问题没有意思

*插入的录像有英文

3.4 学生调查反馈意见

学期结束前,教师针对整个自我评估过程进行了问卷调查。调查主要集中在评估环节、评估性质和评估的有效性三方面。调查结果显示,76%的学生不同意评估只应该是教师的工作;88%学生认为学生应该参与评估;91%学生承认在自我评估过程中没有觉得有不舒服或不可接受的环节;73%学生同意自我评估应该建立在师生协商后的标准上;94%学生说我很诚实地对自己进行评估;66%学生认为自我评估可以帮助学习;66%学生同意自我评估可以增加上课的参与性;84%学生觉得自我评估帮助认识自己的缺点;64%学生认为自我评估是公平的;97%承认教师的反馈很有帮助;90%学生同意推荐下个学期继续采用自我评估的方式。

3 结论

本文主要探讨在杜克大学中高年级汉语教学中学生口语自我评估能力的发展以及自我评估的作用。为了便于日后课堂练习以及未来研究,本文主要提出如下几点建议:

(1)正式自我评估前的前期培训很重要,通过培训、讨论以及反馈,学生更加熟悉了评估过程、评估标准和评估准则,整体的评估准确性有了极大地提高。整个培训让学生对评估过程从盲目、怀疑和不确定的态度转向更加清楚地认识,从而内化成统一的准则。

(2)教师、同学的反馈很重要。在学生的评估过程中,学生身份的特点、国籍以及心理因素对评估有一定的影响[11]。学生身份的特点让学生往往更倾向于对自己缺点的关注,而忽视了自己的优点;他们更重视行为的表述方式,而忽略了语言的表现。同时结果也显示,亚裔学生对自己的评价普遍比欧美学生更严格。教师的反馈更能全面地引导学生正视自己的优势和劣势并对整体语言能力进行分析和指导。同学的反馈则是对自身反馈的补充。

(3)整个评估一定是一个动态的过程而非单一的环节。让学生参与的过程以及学生之间的互动、师生之间的互动可以让学生增加学习的自主性,减少焦虑,更积极地参与整个学习过程。学生制定标准可以让学生在前期明确自己的学习目的是什么。在培训阶段的互动过程中可以建立自己的评估体系,并在评估中实际应用。教师和同学的反馈是让整个过程变得更完整。同时评估过程的终止并不是学习过程的终止,整个评估对学生的未来学习也有很大影响。学生从中认识到自己口语表达的优势和劣势,在未来的学习中会有意识地、主动地发扬自己的强项,提高自己的弱势,所以是一个长久受益的过程。

[1] Chen Yuh-Mei.Learn to self-assess oral performance in English:A longitudinal case study[J].Language Teaching Research,2008,12(2):235 -262.

[2] Dochy F,Segers M,Sluijsmans D.The use of self-,peer and co-assessment in higher education:A review[J].Studies in Higher Education,1999,24(3):331 -350.

[3] Yang TH.(2002).Self-assessment as a placement tool for oral training courses[C].Proceedings of the 19th International Conference on English Teaching and Learning in the Republic of China,Taiwan:Crane,2002:479-488.

[4] Orsmond P,Merry S,Reiling K.A study in self-assessment:Tutor and students’perception of performance criteria[J].Assessment and Evaluation in Higher Education,1997,22(4):357 -369.

[5] Bachman L,Palmer A.The construct validation of self-ratings of communicative language ability[J].Language Testing,1989(6):14 -29.

[6]Donato R,McCormick D.A sociocultural perspective on language learning strategies:The role of mediation[J].Modern Language Journal,1994(78):453 - 464

[7] Butler Y,Lee J.On-task versus off task self-assessment among Korean elementary school students studying English[J].Modern Language Journal,2006(90):506-518.

[8] Peirce B.N,Swain M,Hart D.Self-assessment,French immersion,and locus of control[J].Applied Linguistics,1993,14(1):25 -42.

[9] Noels K.A,Pelletier L.G,Clement R.,et al.Why are you learning a second language?Motivational orientations and self-determination theory[J].Language Learning,2000,50(1):57 -85.

[10]Harris,M.Self-assessment of language learning in formal settings[J].ELT Journal,1997,51(1):12 - 20.

[11] AlFallay I.The role of some selected psychological and personality traits of the rater in the accuracy of self-and peer-assessment[J].System:An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics,2004,32(3):407 -425.