管理模式之辨

2012-09-27李承明

◎ 文/本刊记者 李承明

随着工业园区功能定位和发展变化,几种管理模式既相互联系,又各具优势

开发区(工业园区)的管理体制与开发区的区划和功能定位有关。目前,国内开发区的管理体制可以归纳为三种类型。

一是准政府的管委会体制。大部分开发区在建设初期采取这种管理体制。但这是一种过渡形式,当开发区发展到一定规模,城市功能健全以后,这种管理模式就不适应了。

二是开发区与行政区管理合一的管理体制。其特点是开发区和行政区的管理合一,或者是两块牌子一班人马,这种模式主要适用于整个城区作为开发区,或者开发区是原有城区建制的一部分。如青岛黄岛开发区等都是这种模式。

三是以企业为主体的开发体制。其特点是通过设立一个企业来规划、开发、管理一个开发区,开发公司实际上承担了一定的政府职能,进行公共事业开发。这种体制首创于蛇口,也称之为“蛇口模式”。上海的漕河泾、闵行、虹桥开发区以及洋浦开发区和浙江省的宁波大榭开发区也采取这种模式。

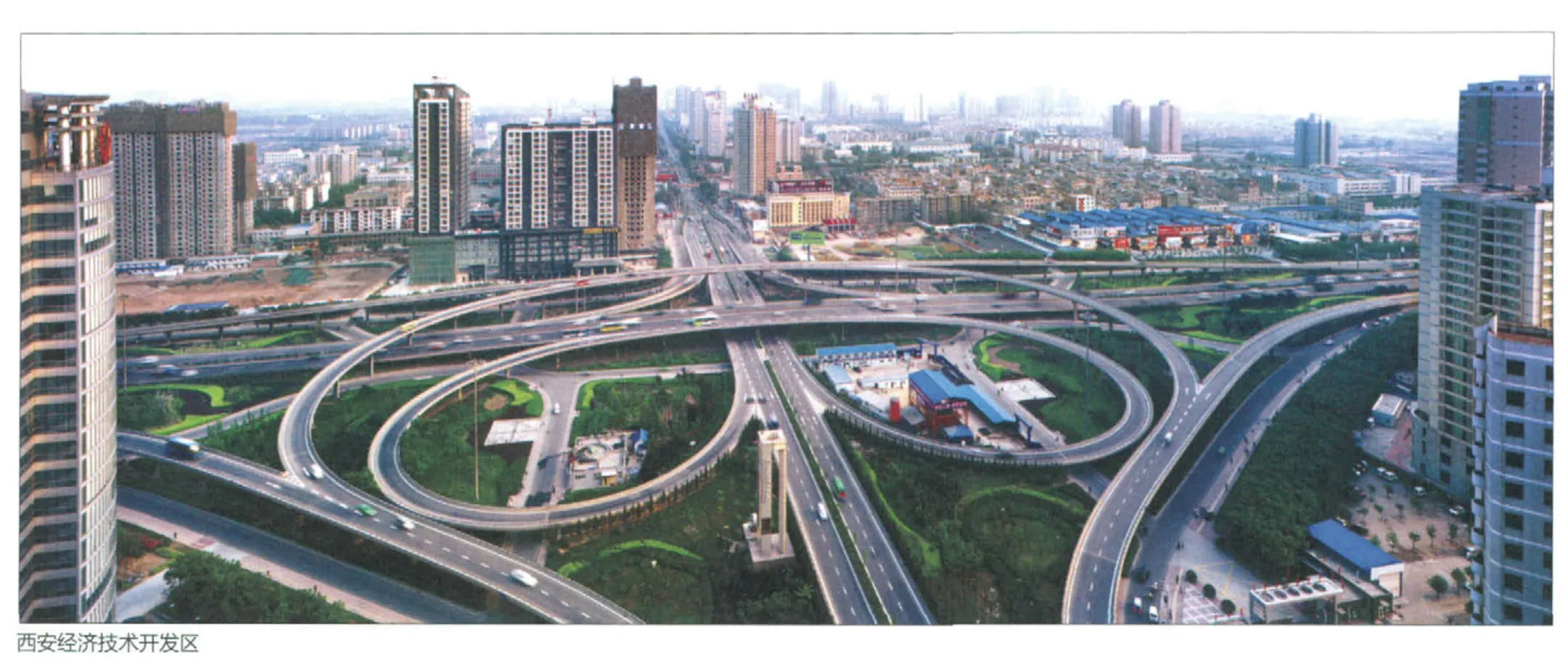

本刊记者掌握的几个开发区的简况如下:

“浦东”模式

上海浦东开发区是由川沙县及三个上海市区交界地组成的,共500多平方公里。成立浦东开发区以后,撤销川沙县政府,成立开发区管委会,保留原县、区下面的乡镇和街道机构,实行管委会和乡镇、街道两级管理,实现了浦东新区的统一领导。

浦东新区下设4个主要的开发区,各区的开发工作由开发公司负责。开发公司行使经济开发职能,没有行政管理职能。

经过8年的建设,随着上海浦东的开发规模扩大和经济增长,浦东新区的城市功能越来越齐全,准政府的方式已经难以发挥作用。因此,2000年8月上海浦东开发区成立浦东区政府,实现了准政府向行政区政府的过渡。

“中关村”模式

北京市中关村科技试验区是由分布在各区县的相互独立的5园1区组成的。为了加快首都北京的高科技产业发展,实行统一规划和统一政策,1998年,国务院批准建立北京中关村科技试验园区,成立了大管委会,实行大管委会和各园区管委会两级管理体制。

中关村园区管委会主要负责制定政策,各园区采取不同的管理模式,每个开发区的具体政策和规划基本是由所属政府决定。如海淀园采取管委会与行政区分离的方式,税收、工商都由海淀区政府负责,管委会进行落实政策,协调企业与政府各方面的关系,高新技术企业认证和企业服务等;大兴区亦庄经济技术开发区是国家级开发区,采取封闭式的管委会管理体制。

中关村科技园区管理上的主要问题是各独立园区之间的政策不统一,形成竞争;转变政府职能和制度创新在一定程度上受原有行政体制的制约,如大管委会确定的有些政策和制度创新难以在行政区体系中得到贯彻。

“深圳”模式

深圳市是全国的特区,由于特区的行政管理体制改革和政策优惠都优先于其他地区,因此,深圳特区兴办高新技术开发区的主要目的不是为了进行体制改革试点和政策优惠,而是发挥集聚效应,创造高新技术开发区品牌。

深圳的高新技术开发区建立于1996年,是在原有4个独立的功能性开发区和加工区基础上组建的。当年组建深圳高技术开发区的目的就是要把分别隶属于不同主管部门的独立开发区组合起来,把分散的审批权归还给有关行政管理部门,实行统一规划和布局,形成集聚效应。

深圳高技术开发区的管理体制的特点:一是区内区外政策几乎一样,特区政策适用于高新技术区。深圳建立高新技术开发区的目的不是实施优惠政策,而是为了提高入区企业的素质,提升地区产业结构。深圳市高新技术开发区条例要求进入高新区的企业达到一定标准,并定期对园区内企业进行评定,如果企业达不到要求的标准,则要迁出高新技术区。通过这种动态控制的办法促进企业不断进行研究开发和创新,提高自身的竞争力和水平。政府的主要作用是在高技术园区创造一个较好的经营和生活环境,吸引企业在区内发展;而且企业进入开发区,不仅是因为高新技术开发区所处的位置和设施较好,更重要的是为了获得一个高新技术区企业的无形品牌。二是开发区管理中心没有项目审批权,批租土地、审批项目都是由深圳市相关行政主管负责。管理中心的主要职能是规划、协调和监督检查政策落实情况。

由于特区内的土地资源有限,不少县区自己开始建设开发区,各区片功能定位不清,出现了相互竞争、拆台的局面。为了发挥深圳市的整体优势,深圳市将各县区开发区统一规划,构建高新技术产业带。

深圳市高技术产业带实行三级管理。第一个层次是高技术产业带领导小组,主要制定大政方针和发展战略。第二个层次是高技术产业带办公室。办公室是执行机构,没有项目审批权和高新技术企业的审批权,只有规划权、协调权和企业进入区内安排建厂的权利。第三个层次是产业带片区管理机构,负责各片区的具体开发组织管理和政策落实。深圳高技术产业带管理体制强调三个统一:实行统一领导,统一规划,统一政策。在利益分配上实行区、市两级分配,税收由所在区征收,再按一定比例分配。“苏州”模式

苏州工业园区是从苏州的几个郊县中各划出一块成立的独立的开发区,其中包括4个乡镇,境内没有县、区政府。

工业园区实行管委会和乡镇两级管理模式,园区管委会是准政府体制,主要负责工业园区的整体统一规划和新区的建设、管理;老区部分还是充分发挥乡镇政府的作用,乡镇政府的编制和构架保持不变,继续实施其职能,但是服从管委会的统一规划和管理。工业园区每年给乡镇一定财政支持,并制定具体的开发和招商引资计划。

苏州工业园区的管理在很大程度上借鉴了新加坡政府的经验,实行严格的政企分开,管委会主要制定规划,制定制度规范和落实政策;开发功能由中新合资开发公司来承担。

“黄岛”模式

青岛经济技术开发区位于黄岛区,原规划面积为15平方公里。黄岛区是县级区,有220平方公里。山东省和青岛市政府为了尽快发挥和扩大开发区的带动作用,将青岛经济技术开发区的范围扩大到全岛220多平方公里,管委会与黄岛县政府合署办公,两块牌子一班人马,采取行政区的机构模式,形成800人的政府机构。

合并后,由于功能和体制不顺,出现较多矛盾。其中财政和行政体制两个因素对开发区的发展产生较大影响。

一是财力过于分散,开发力度不足。二是回归旧的行政管理体制。原来青岛开发区是小政府大社会,以经济开发为主要职能,合并后,采取全建制的行政性政府,传统行政体制将开发区的新体制淹没了,结果黄岛开发区的发展被拖累。