典型加筋板拉伸疲劳试件设计方法研究

2012-09-26曾庆波岳亚霖韦朋余袁伟东

曾庆波,岳亚霖,韦朋余,袁伟东,陈 颖

(中国船舶科学研究中心,江苏 无锡 214082)

1 引 言

船舶结构破坏主要有强度、疲劳和稳定性三种型式[1],通常由多种因素所致。结构设计、选材、建造工艺和防腐方法等方面的技术进步,使得以结构强度和稳定性引起结构破坏大幅度减少,而疲劳引起的结构破坏已成为在役船舶的主要破坏形式。目前常用的疲劳分析方法主要有两种:一是基于S-N曲线和Palmgren-Miner线性累积损伤准则的疲劳累积损伤法;二是基于Paris裂纹扩展法则的断裂力学法[2]。而这两种疲劳分析方法的相关参数的确定离不开相关的疲劳试验数据的支撑,因此,疲劳试验仍然是船舶结构疲劳问题的主要校核方法。而疲劳试验能否成功,主要取决于疲劳试件的设计。目前,疲劳试验机通常是由液压[3-4]单点驱动提供集中载荷,因此疲劳试件设计时主要分为三个部分:有效试验段、加载段以及有效试验段与加载段间的过渡段。其中有效试验段设计时主要依据几何相似、载荷相似和响应相似原则,是疲劳试验的主要考核对象。而大型构件大载荷疲劳试验通常通过销轴连接形式提供加载力,导致加载段与有效试验段的过渡段不可避免地出现截面突变,产生应力集中效应,反而是整个疲劳试件最易发生疲劳破坏的部位。因此疲劳试件设计是否成功关键是过渡段的设计。

加筋板格[5]是组成舱段结构的基本单元,与舱段或者整个船体结构相比,加筋板格结构较为简单,易于研究其疲劳强度问题。本文就以加筋板[6]为例来进行疲劳试件设计方法研究。通过数值模拟方法,对有效试验段与加载段间的过渡段进行优化设计,得出合适的过渡段结构型式,为以后类似疲劳试件设计提供参考。

2 疲劳试件设计依据

结构的疲劳具有局部性,结构形式的改善能有效防止疲劳裂纹的产生,因为好的结构形式能有效降低结构的应力集中,进而可以提高结构件疲劳强度[7-8]。因此提高疲劳试件过渡段疲劳寿命[9]最为有效的方法是降低该处的热点应力,而降低热点应力最有效的措施就是对其结构形式进行优化加强。所以改善过渡段结构形式,降低过渡段的应力水平成为本次疲劳试件设计的主要依据。本文以船舶中常见的加筋板作为研究对象,如图1所示,该加筋板由外板与球扁钢组成,从图中可以看出过渡段截面突变现象比较明显。

图1 T型构件模型图Fig.1 T-shaped structural part model picture

3 有限元模型分析

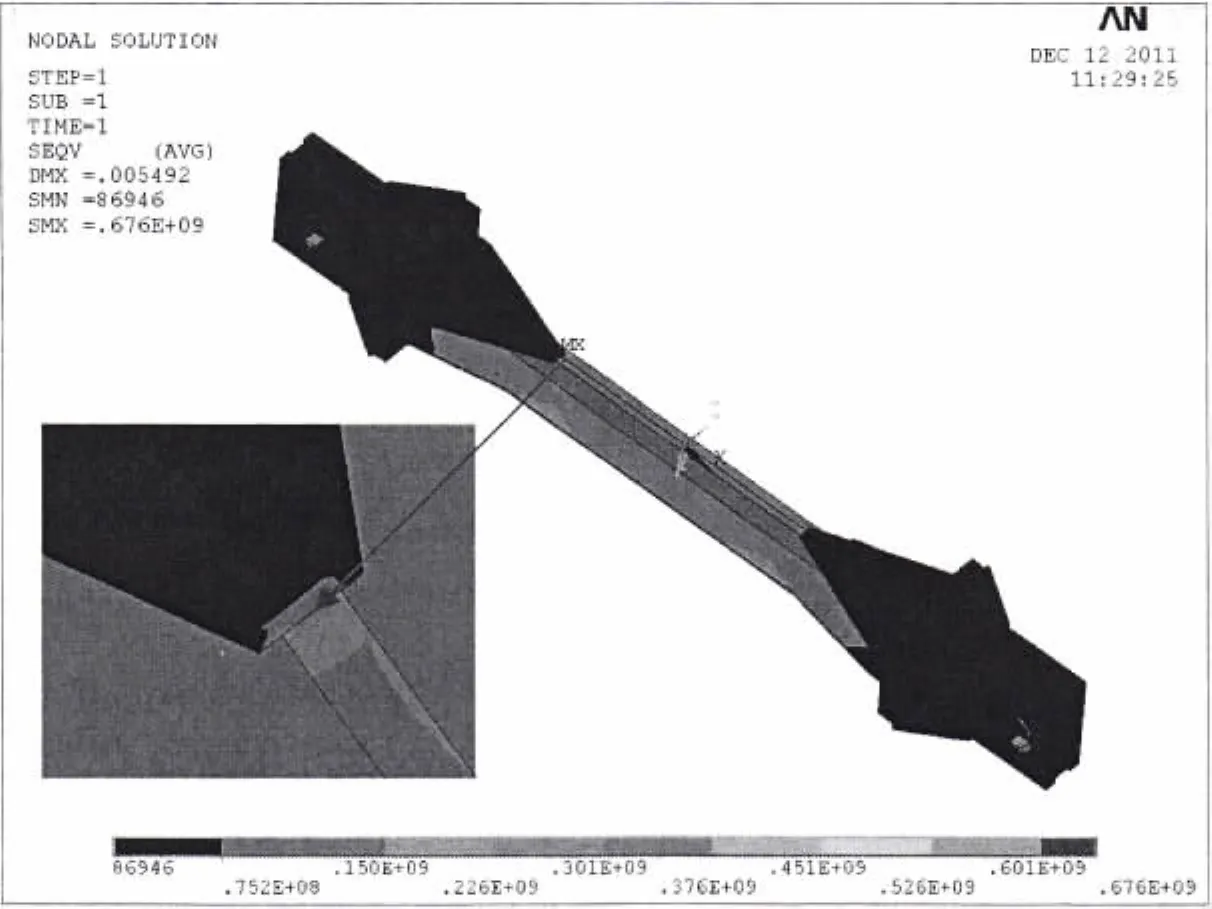

本文采用通用有限元软件ANSYS进行数值分析,网格划分选取solid187体单元,计算时模拟其受力情况施加的边界条件为一端固定、一端加载,载荷取500 kN,如图2所示(注:下述所有模型计算的边界条件和载荷均相同)。

图2 模型边界条件Fig.2 Model boundary conditions

图3为其计算结果应力分布图,最大Von Mises位于试件过渡段连接部位球扁钢球头处。从图上可以看出试件过渡段连接部位由于截面突变存在明显的应力集中。在该试件疲劳试验中发现疲劳裂纹位置也位于过渡段连接部位球扁钢球头处,如图4所示。有限元分析和试验研究表明加筋板疲劳试件的过渡段是整个疲劳试件最易发生疲劳破坏的部位,为此需要对T型构件的过渡段结构形式进行优化设计。

图3 模型应力分布图Fig.3 Stress distribution of model

图4 疲劳试件断裂图Fig.4 Fatigue specimen break

4 疲劳试件热点应力影响因素研究

针对疲劳试件过渡段应力集中现象,通过改变面板长度、球头端口结构型式、圆弧半径以及加强方式,对过渡段应力的各种可能影响因素进行研究,给出疲劳试件过渡段最优结构型式。

4.1 过渡段面板长度对热点应力的影响

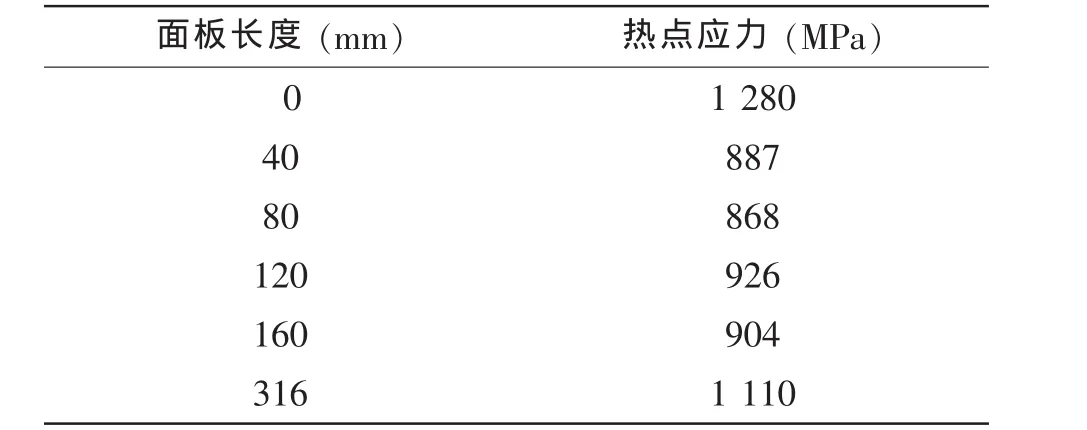

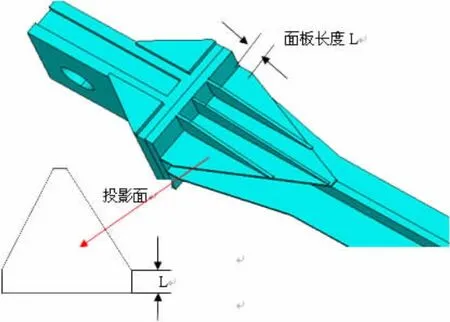

如图5所示,面板长度L为面板投影面下部矩形边高。为了研究过渡段面板长度对过渡段热点应力影响,在保持其它因素不变的情况下,将面板长度逐渐增加,其投影面形状由梯形逐渐过渡到到矩形。L=0时其投影面为梯形,当L为整个过渡段长度(本文疲劳试件过渡段长度为316 mm)时其投影面为矩形,这样随着L变化,面板结构形式随之改变,对应的计算模型也随之改变。表1为不同面板长度下过渡段的最大应力值。

表1 热点应力随面板长度变化表Tab.1 The hot stress change with length of faceplate

通过有限元分析可知,改变面板的结构形式,仅影响过渡段的应力分布情况,疲劳试件整体应力分布趋势变化不大,特别是试件有效试验段的应力基本没有变化;而随着面板长度增加,过渡段的热点应力相应随之变化,其中L在40~80 mm之间时,过渡段的热点应力最小。因此选取合适的面板长度可以有效地降低过渡段的热点应力,针对本文疲劳试件尺寸,面板长度L选取整个过渡段长度的1/5时效果最优。

图5 面板长度Fig.5 The length of faceplate

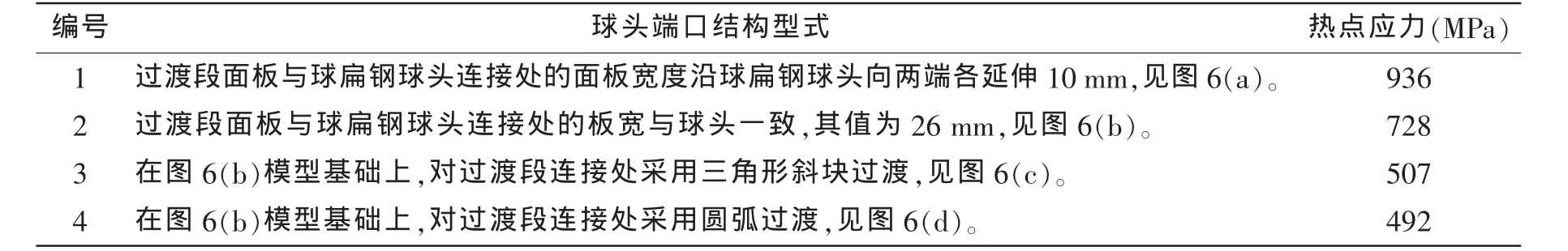

4.2 过渡段球头端口对热点应力的影响

如图6所示,为了便于说明,过渡段面板与球扁钢球头连接处称之为球头端口。从图中可以看出球头端口的几何形状突变比较明显,产生较大的应力集中,因此过渡段的热点应力位于此位置。为了研究过渡段球头端口结构型式对过渡段热点应力影响,在保持面板长度为50 mm不变的情况下,改变球头端口结构型式,分别计算疲劳试件热点应力,见图6和表2所述。

通过有限元分析可知,改变球头端口的结构型式,仅影响过渡段的应力分布情况,疲劳试件整体应力分布趋势变化不大,特别是试件有效试验段的应力基本没有变化;过渡段面板与球扁钢球头连接处的板宽对热点应力有一定的影响,其板宽与球头宽度一致时效果最佳;过渡段面板与球扁钢球头连接处采取平缓过渡可以有效地降低热点应力,其中圆弧过渡型式较三角形斜块过渡型式效果更佳。

图6 球头端口Fig.6 Bulb port

表2 热点应力随球头端口结构型式变化表Tab.2 The hot stress change with structure shape of bulb port

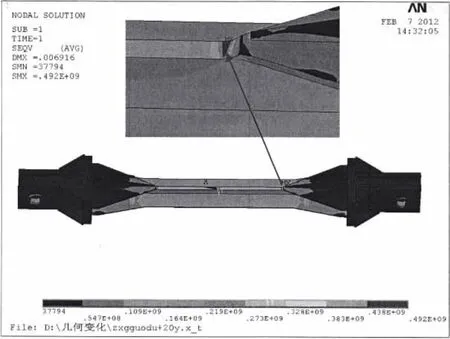

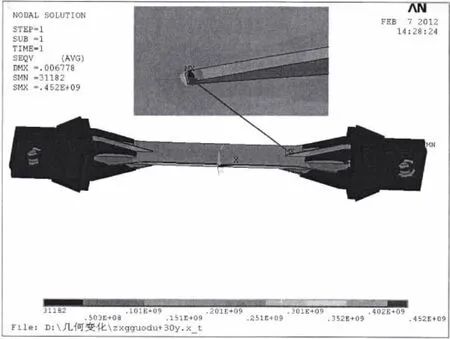

4.3 过渡段圆弧半径对热点应力的影响

由以上分析可知,采用圆弧过渡连接时,结构应力过渡比较均匀,能有效降低结构的应力集中现象。为了研究过渡圆弧半径对热点应力的影响,在保持面板长度为50 mm、板宽为26 mm不变的情况下,本文计算了4个圆弧板轴向距离下的热点应力,如图7和图8所示,表3为其具体计算结果。

表3 热点应力随圆弧板轴向距离变化表Tab.3 The hot stress change with axial distance of arc plate

图7 圆弧板轴向距离Fig.7 The axial distance of arc plate

图8 模型应力分布图(圆弧板轴向距离为20 mm)Fig.8 Stress distribution of model(the axial distance of arc plate is 20 mm)

图9 模型应力分布图(圆弧板轴向距离为30 mm)Fig.9 Stress distribution of model(the axial distance of arc plate is 30 mm)

从图7至图9和表3中可以看出,热点应力随过渡圆弧轴向距离的增大而降低,增加过渡圆弧轴向距离可降低应力集中程度;当圆弧轴向距离较小时(针对本文疲劳试件在圆弧轴向距离小于30 mm时),随着圆弧轴向距离增大热点应力降低趋势较为明显,但随着圆弧轴向距离的逐渐增大,其热点应力反而增大;在圆弧轴向距离大于30 mm时,其热点应力位置由端口位置变化到过渡段球扁钢外板端部与附加肘板的连接处,对试件有效试验段的应力分布产生一定影响;考虑到结构工艺性和实际加工要求,针对本文疲劳试件,过渡段球头端口圆弧轴向距离选取20 mm较为理想。

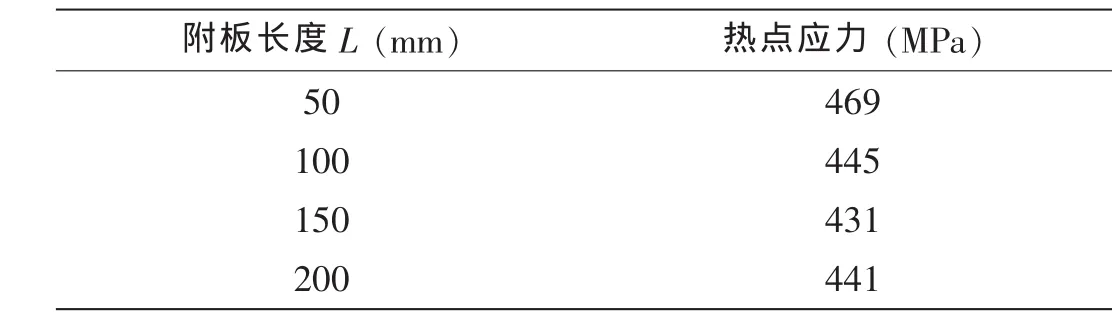

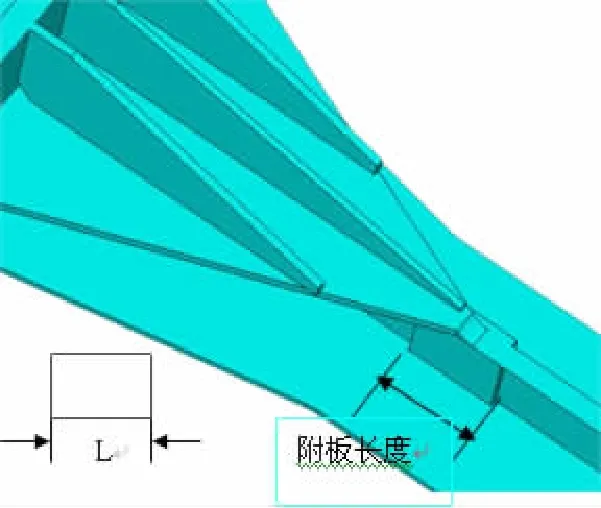

4.4 过渡段局部加强对热点应力影响

考虑到疲劳贯穿裂纹出现在过渡段球扁钢横剖面上,如图4所示,因此对过渡段球扁钢腹板上采取增加附板的形式进行局部加强,如图10所示。为了研究附板长度对热点应力的影响,在保持面板长度为50 mm、板宽为26 mm和圆弧半径为20 mm不变的情况下,本文计算了50~200 mm内4个附板长度下的疲劳试件热点应力,见表4。

表4 热点应力随附板长度变化表Tab.4 The hot stress change with length of additional board

从以上图表可以看出,过渡段球扁钢腹板上增加附板可以降低热点应力;在附板长度低于150 mm时,热点应力随着附板长度的增加而降低,当附板大于150 mm时,热点应力随附板长度的增加而增加;考虑到实际加工情况,针对本文疲劳试件,附板长度选取150 mm较为理想。

根据上述对疲劳试件过渡段热点应力影响因素分析,本文选取面板长50 mm、板宽26 mm、圆弧半径20 mm及附板长度150 mm的优化措施对疲劳试件进行局部加强处理。在疲劳试验过程中经过多次局部加强得到疲劳试件有效试验段断裂,如图11所示,达到了疲劳试验的考核要求。试验结果验证了本文所提出的加筋板疲劳试件设计方法,为以后类似疲劳试件设计提供参考依据。

图10 附板长度Fig.10 The length of additional board

图11 优化试件疲劳试验断裂图Fig.11 Fatigue test fracture of optimization specimen

5 结 论

本文以加筋板拉伸疲劳试件设计为例,采用数值模拟方法对影响试件疲劳强度的过渡段面板长度、球头端口结构型式、圆弧半径以及加强方式等主要因素进行了详细研究,得到以下结论:

(1)加筋板拉伸疲劳试件由于疲劳试验机的限制导致疲劳试件过渡段产生应力集中,是整个疲劳试件最易发生疲劳破坏的部位,是疲劳试件设计的关键部位。

(2)改变过渡段面板长度、球头端口结构型式、过渡圆弧半径以及增加附板加强方式,仅影响过渡段的应力分布情况,疲劳试件整体应力分布趋势变化不大,特别是试件有效试验段的应力基本没有变化。

(3)改变面板长度可以有效地降低热点应力,推荐选取整个过渡段长度的1/5作为面板长度。

(4)过渡段球头端口推荐使用圆弧过渡,且过渡圆弧半径不宜过大。

(5)采取增加附板的加强方式可以有效地降低热点应力,但是附板长度不宜过大。

利用以上结论,成功地对加筋板疲劳试件进行了优化设计,实现了疲劳试验的主要考核目的,为以后类似疲劳试件设计提供了参考依据。

[1]吴有生.力学的永恒魅力与贡献-与时俱进的船舶力学[J].力学进展,2003,33(1):41-55.Wu Yousheng.The constant attraction and contribution of mechanics-the everadvancing ship mechanics[J].Advances in Mechanics,2003,33(1):41-55.

[2]崔维成,蔡新刚,冷建兴.船舶结构疲劳强度校核研究现状及我国的进展[J].船舶力学,1998,2(4):63-81.Cui Weicheng,Cai Xingang,Leng Jianxing.A state-of-the-art review for the fatigue strength assessment of ship structures[J].Journal of Ship Mechanics,1998,2(4):63-81.

[3]钟 旭,李飞燕.单向液压脉动疲劳试验机负荷频率测量新方法[J].仪表技术与传感器,2010(2):89-91.Zhong Xu,Li Feiyan.Load frequency measurement method for one-way hydraulic pulse fatigue testing machine[J].Instrument Technique and Sensor,2010(2):89-91.

[4]赵 慧,张尚盈.液压驱动Stewart平台轨迹规划[J].机床与液压,2007,35(8):137-139.Zhao Hui,Zhang Shangying.Trajectory planning of stewart Platform Driven by Hydraulic[J].Machine Tool&Hydraulics,2007,35(8):137-139.

[5]徐向东,崔维成.加筋板格屈曲及极限强度分析[J].中国造船,1999(1):68-76.Xu Xiangdong,Cui Weicheng.Buckling and ultimate strength analysis of stiffened panels[J].Shipbulding of China,1999(1):68-76.

[6]张 涛,刘土光,赵 耀,王先洲.初始缺陷加筋板的屈曲与后屈曲分析[J].船舶力学,2003,7(10):79-83.Zhang Tao,Liu Tuguang,Zhao Yao,Wang Xianzhou.Buckling and post buckling of imperfect stiffened plates[J].Journal of Ship Mechanics,2003,7(10):79-83.

[7]陈 颖,岳亚霖.小水线面双体船典型节点抗疲劳设计[J].舰船科学技术,2010,32(6):8-13.Chen Ying,Yue Yalin.Anti-fatigue design of SWATH typical local details[J].Ship Science and Technology,2010,32(6):8-13

[8]潘利剑,靳交通,彭超义.玻璃钢复合材料拉-拉疲劳性能试验方法及其改进[J].玻璃钢/复合材料,2009(5):46-52.Pan Lijian,Jin Jiaotong,Peng Chaoyi.Test method and improvement on fatigue of glass fiber reinforced plastics[J].Fiber Reinforced Plastics/Composites,2009(5):46-52.

[9]罗瑞锋,唐文勇,宋友良.船体总段对接焊缝结构疲劳寿命分析评估[J].舰船科学技术,2009,31(6):27-30.Luo Ruifeng,Tang Wenyong,Song Youliang.Fatigue life assessment of naval block-assembly joint[J].Ship Science and Technology,2009,31(6):27-30.