国家土地督察制度实施绩效评估的理论基础与指标体系构建

2012-09-25范柏乃汪基强张晓玲

范柏乃,汪基强,张晓玲,肖 莉

(1.浙江大学公共管理学院,浙江杭州310027;2.中国土地勘测规划院,北京100035;3.湖南省国土资源规划院,湖南长沙410007)

国家土地督察制度是协调中央政府与地方政府执行土地政策一致性的一项公共政策。土地政策执行的阈值是国家土地督察制度的调整对象①综观现有文献,学者们主要是从中央与地方的权力制衡、责任体系、府际关系和利益博弈等方面来界定国家土地督察制度的内涵,至今还没有一致的概念。结合专家访谈,本文认为,国家土地督察制度的本质是一项面向公众的主要用于协调中央政府与地方政府执行土地政策一致性的公共政策,土地政策执行的阈值才是这项政策的调整对象。。制度实施5年来,成效非常显著。综观现有文献,主要从历史变迁过程来研究这项制度产生的渊源,从行政监督、政府监管、府际关系、权力制衡、利益博弈等方面来论述这项制度设立的背景,从公共管理、政府改革、组织效能等视角来阐述建立这项制度的必要性,从制度目标、组织架构、运行机制等角度来论证这项制度运行的可行性,但对制度本身的实施绩效评估的研究仍然十分薄弱[1-2]。本文利用南京大学、中国人民大学、浙江大学和兰州大学联合对国家土地督察制度实施绩效进行第三方评估的机会,对国家土地督察制度的内涵、国内外政策评估理论的发展脉络以及评估指标的筛选原则和方法等方面进行了系统梳理,旨在厘清国家土地督察制度实施绩效评估的理论分析框架和建立评估指标体系,以便更好地指导评估实践。

1 国家土地督察制度的基本内涵与特征

国家土地督察制度是为保障土地政策的正确执行而设,因而是土地政策的组成部分。但两者也不是完全的从属关系,国家土地督察制度不能完全等同土地政策执行中的监督环节,土地政策主要是调整人与地的关系[3],国家土地督察制度主要是调整土地政策执行过程中的行政管理关系,协调政府间在执行土地政策上的一致性。

1.1 督察机构相对独立

世界上仅有两个国家实行土地督察制度,一个是中国,另一个是俄罗斯(原苏联)。俄罗斯土地督察制度有40余年的历史,有完善的土地管理法律法规、督察条例、组织机构、工作内容和运行机制,职能分属联邦不动产登记地籍和测绘局、农业部耕地利用督察局和资源环境部生态环境督察局三个部门,分别建立俄联邦、联邦主体、地市三个层级的行政管理系统。而中国的土地督察制度,法律层级较低,主要是依据《国务院办公厅关于建立国家土地督察制度有关问题的通知》,仅在国家级层面建立了土地督察机构,实际上是国务院授权国土资源部,由国土资源部领导兼任国家土地总督察、副总督察,并在部内设总督察办公室,以国务院派驻形式向地方派出9个直属土地督察局和60余名土地督察专员,是一个准独立的行政管理组织系统[4]。这种相对独立的组织体制,没有西方国家代表议会监督那样独立,有点类似国内的审计署,但仅是专项督察,类似于行政系统内的监察机构,却又得到国务院的单独授权。这种体制是源自于中国秦汉时期的行政监察御史制度[5],随着时代的变迁,又赋予了新的内涵。

1.2 督察范围相对明确

按照国家土地督察制度的设计,其主要职能是:(1)守护18亿亩耕地红线和土地管理法律法规;(2)护航国家实施土地调控政策;(3)促进土地管理改革、土地法律法规政策的完善。

1.3 督察机制相对完善

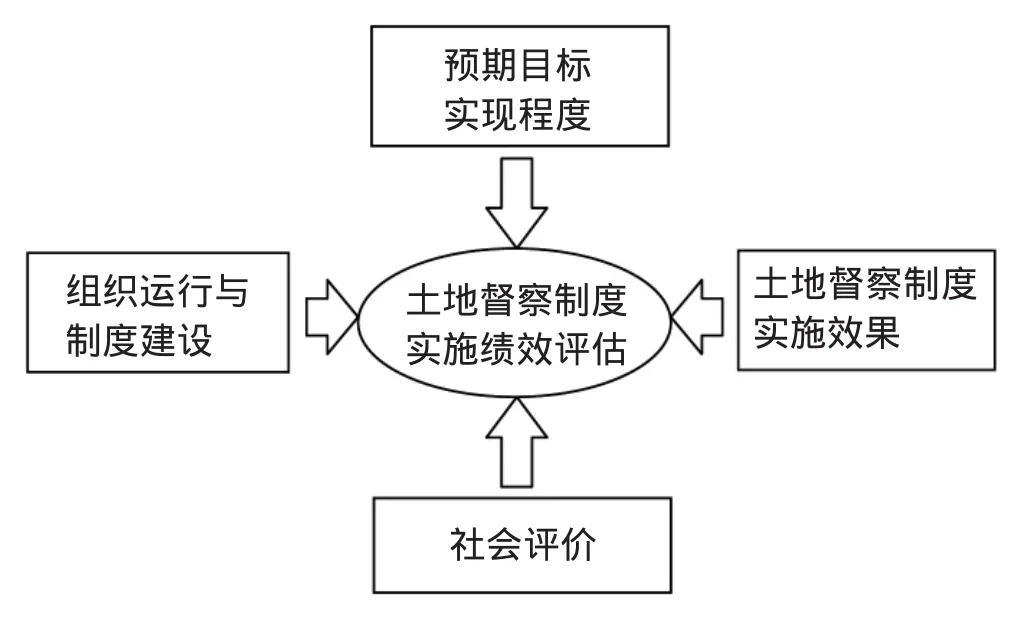

通过国家土地督察机构近几年来的努力,已基本形成了一套具有中国特色的督察制度运行机制,即密切贯彻“围绕一条主线,抓住三个重点,建立三个机制”的基本思路,合理运用“四项权力”,重点开拓“三个方法”的全方位、立体式制度运行网(图1)。具体来说,就是:(1)以监督检查省级及计划单列市人民政府土地利用和管理情况为主线。(2)以监督检查省级及计划单列市人民政府耕地保护责任目标落实、贯彻中央关于运用土地政策参与宏观调控要求和推进土地政策完善情况为重点。(3)逐步建立发现机制,及时发现督察范围内的土地违法违规情况。(4)合理运用国家赋予国家土地督察机构的调查权、审核权、纠正权和建议权。(5)重点开拓专项督察、例行督察和审核督察,以确保国家土地政策执行的正确性。此外,土地督察机构还建立了一系列土地督察工作问责、异地任职、定期交流等制度以及开展经常性调查研究,为保障土地督察业务正常开展提供支撑[6]。

图1 国家土地督察制度运行机制Fig.1 The operation of land supervision system

2 国家土地督察制度实施绩效评估的相关研究述评

2.1 政策评估理论的发展

在不同时期,人们对政策评估内涵有不同的理解,但总的趋势是从实证本位到规范本位的转变[7]。自1951年美国学者拉斯韦尔提出“政策科学”概念后,政策研究便逐渐成为一门显学,研究范畴也从决策前的政策分析逐渐扩展到整个政策执行过程[8]。奎德指出,政策评估就是调查一项进行中的计划,就其实际成就与预期成就的差异加以衡量[9],而戴维·那赫米阿斯对政策评估的解释是根据政策和计划所要实现的目标,而对其目标实现效果做出一个客观、系统、经验性的研究[10],美国政策研究学者斯图亚特·那格尔则认为政策评估关心的是所有的东西对政策目标实现是否有用[11]。这三个概念都将政策评估看作是通过科学实证研究来检验预定目标与实际效果的差异。然而,这种目标主导的方法却不能解决公共政策的“价值问题”。为此,威廉·邓恩指出,政策评估是用多种质询和辩论的方法来产生和形成与政策相关的信息,使之有可能用于解决特定政治背景下的公共问题[12],豪立特和拉米什则进一步认为,政策评估是涉及对政策所服务的目标以及政策所使用的手段的评估[13]。陈振明下了一个较为完整的定义,认为政策评估是依据一定的标准和程序,对政策的效益、效率及价值进行判断的一种政治行为,目的在于取得有关这些方面的信息,作为决定政策变化、政策改进和制定新政策的依据[14]。显然,这些定义的出发点已经不仅仅是确定的政策目标,而是关注政策评估的政治性与价值性。

2.2 政策评估价值的回归

运用科学管理技术的现代政策评估始于20世纪30年代美国的霍桑实验,而以社会研究方法的综合评估则始于对罗斯福总统新政进行实验成效分析的史蒂芬[15]。美国学者古巴和林肯以价值取向将政策评估划分为4个阶段:(1)测量取向阶段,兴起于20世纪初期,主要受到社会科学行为主义和科学管理运动的影响;(2)描述取向阶段,出现于20世纪40年代,主要强调对政策目标优缺点的客观描述;(3)判断取向阶段,出现于20世纪60年代中期,认为政策评估不仅针对政策绩效,而对政策目标本身也需要评估;(4)回应与建构主义阶段,重视环境对评估实践的影响,突出评估者的中立角色,肯定社会中存在的多元价值观,政策评估就是回应辩论和批判,并努力使其与社会环境相适应[16],被认为是对前三代的替代,已开始从经验实证主义回归到政策的规范本质。

2.3 政策评估指标的演进

传统的政策评估指标源于1966年社会学家鲍尔的以社会指标追踪公共政策对于社会发展影响的思想[17]。其主要特点是:(1)一个分析或描述主客观情况变迁的技术;(2)一种时间序列的资料,可以实现长期的比较与分析;(3)具有评估政策效果的作用,可以描述公共政策影响社会的状况[18]。纳克迈尔斯夫妇把社会指标归纳为3种类型:(1)描述性指标,主要对社会变迁与条件的一般性测量;(2)产出描述指标,主要对社会过程最后产物的测量;(3)分析性指标,主要对于社会过程的概念模式所作的测量。但社会指标仅能作为观察社会整体趋势的一种参考指数,无法断定指标与政策间的直接因果关系[19]。为此,MacRae积极倡议建构政策指标,政策指标主要包含净经济效益、主观性福利与公平性三个方面,净经济效益是以货币性价值当作衡量的单位,可作为某一政策成本效益的分析;主观性福利是衡量政策利害关系人对某一政策感到满足或是快乐的程度;分配价值的公平性是强调福利分配的情形甚于社会福利的总和。政策指标还往往表现对需要者或弱势团体的照顾[20]。

2.4 政策评估模型的转变

在政策评估中采用什么样的评估标准,是学术界争论最多的问题。根据不同的评估标准,瑞典学者Vedung归纳了单目标10个政策评估模型[21],并归为三类:(1)专业类模型,对于专业性非常强的政策,采用专家同行评议模型。(2)效果类模型,由于对政策评估往往属于事后测评环节,因而常常将政策实施效果作为评估标准。根据不同的侧重点,效果又可分为5种导向模型。(3)经济类模型,经济类模型主要可分为生产率模型和效率模型;效率模型又包括成本—效率模型和成本—效果模型两个模型。随着政策评估理论模型的发展,多目标评估模型越来越受到重视[22]。一种源于企业的综合性多目标绩效评估模型——平衡记分卡模型在政策评估领域逐渐受到关注。

3 基于平衡记分卡模型的国家土地督察制度实施绩效评估框架

平衡记分卡由哈佛大学商学院罗伯特·S·卡普兰教授和诺朗顿研究所所长大卫·P·诺顿在1992年提出,其基本思路是围绕企业战略目标,用最关键的4个角度来评估企业绩效,即财务角度、客户角度、业务流程角度和学习与成长角度[23]。据Bain和Company调查,50%以上的北美企业曾采用过平衡记分卡模型作为企业绩效评估方法[24]。美国北卡罗来纳州夏洛特市政府在1995年开始尝试平衡记分卡进行战略规划和绩效考核,美国交通运输部的一个下属机构——采购部在2000年运用这种方法,将得克萨斯州运输部的战略目标分解成外部效益、顾客满意度、雇员发展和内部过程优化4个方面后进行绩效评估,此外,美国国防部、联邦航空署、空军、海军等机构以及英国、澳大利亚、瑞典、加拿大等公共部门也相继采用平衡记分卡作为战略和绩效管理工具[25]。国内南京市地税局也根据自身的职能特点将平衡记分卡模型进行了两次开发并用于组织绩效评估[26],2007年河南省交通厅公路管理局运用平衡记分卡模型对农村公路建设政策进行了评估[27],都相继取得了成功。

李锐[28]、杨学军[26]等在研究平衡记分卡在政府绩效评估中的应用时指出,尽管在战略目标、财务指标、客户需求、业务流程、学习与成长等具体内容上,政府组织与企业组织存在着差异,但两者在采用这种方法的价值取向、管理制度和技术要求上是契合的。他们进而对其修正,将组织战略或战略目标对应政府职能或政策预设或目标,将顾客角度对应管理达标,包括业务达标、服务群众达标等,将财务角度对应职能行使,包括管理成本、重点项目、目标实现程度、办公经费、管理经费、专项业务经费等,将业务流程对应内部管理流程,包括管理规范、管理协调、管理及时、制度建设等,将学习与成长对应学习和发展,包括人员学习、信息系统、机构回应、组织弹性等。

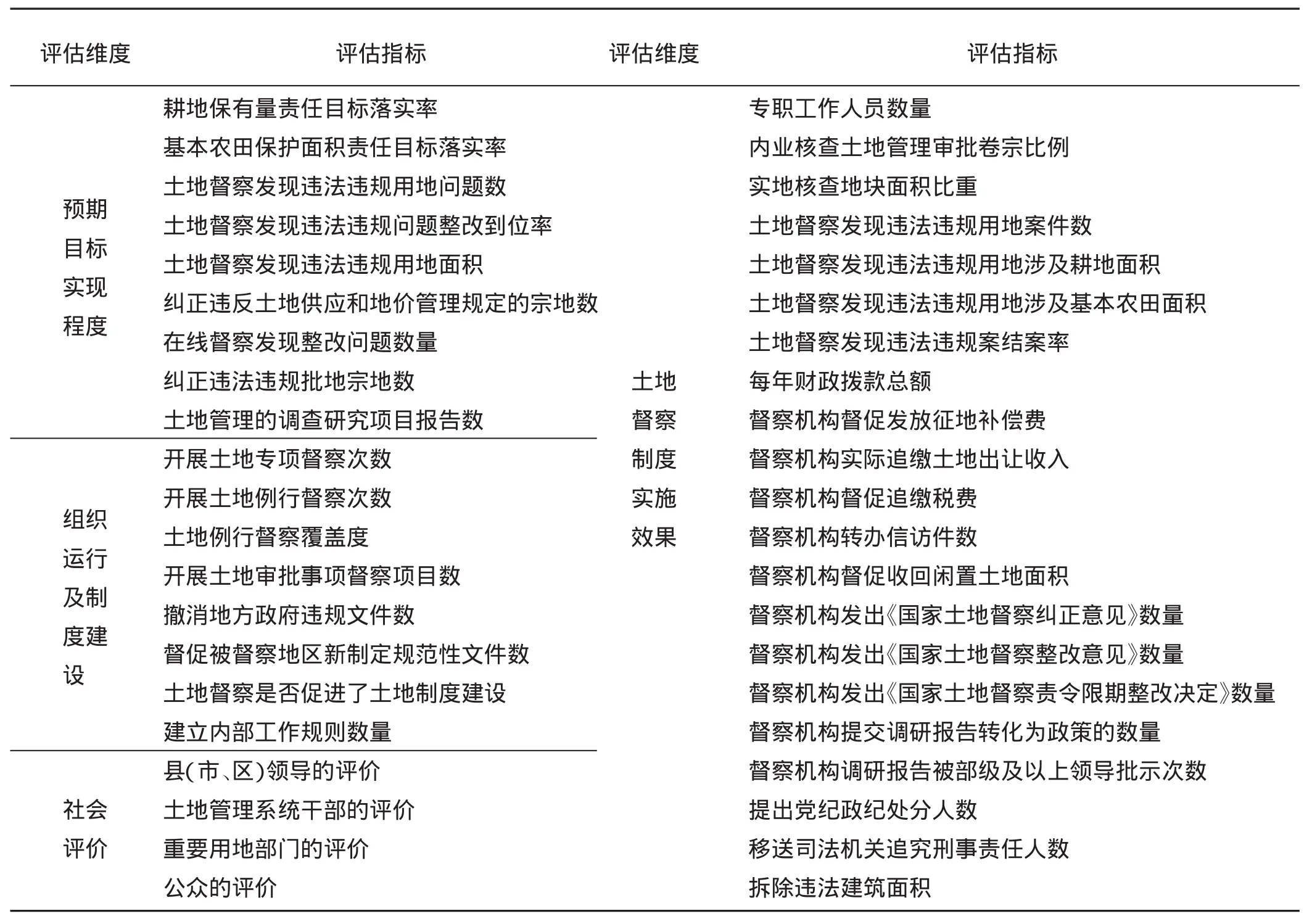

通过上述理论分析,对于保障国家土地政策正确实施这个政策目标,可以分解为预期目标实现程度、组织运行及制度建设、土地督察制度实施效果和社会评价4个维度。(1)对应平衡记分卡的财务角度,预期目标实现程度主要评估国家土地督察机构的职责履行情况。财务指标是企业业绩性指标,土地监督机构职能履行指标也是业绩性指标。对于政府组织来说,组织的优劣不仅表现在财务指标,更表现在职能的履行和目标的实现上,因而分别从服务土地管理决策、监督检查地方人民政府耕地保护目标责任制的落实、土地调控政策的执行、依法依规管地用地等方面的目标实现程度进行分析和评估。(2)对应平衡记分卡的内部流程,组织运行及制度建设主要评估国家土地督察机构内部管理是否规范、合理和协调,分别从组织结构和队伍建设、核心业务体系建设、主要工作机制建设、技术支撑体系建设与日常管理规则体系建设等5个方面进行分析和评估。(3)对应平衡记分卡的学习与成长角度,土地督察制度实施效果主要是评估国家土地督察机构的履行职能能力。分别从促进耕地保护制度的落实、保障国家土地供应政策规范执行、维护国家土地收益和被征地农民权益、规范地方人民政府的土地利用和管理行为、促进土地管理制度的建设等方面的投入产出进行分析和评估。(4)对应平衡记分卡的顾客角度,社会评价主要评估国家土地督察机构获取社会各层面的满意程度。分别从公众认知度、媒体关注度以及社会认可度等方面进行分析和评估(图2)。

图2 国家土地督察制度实施绩效的评估内容Fig.2 The BSC based evaluation of land supervision system

4 国家土地督察制度实施绩效评估指标的筛选与应用

国家土地督察制度实施绩效评估的4个维度蕴含了现代政策评估的价值取向:(1)平衡记分卡模型各维度间互为联系、层层推进的关系,体现了政策评估的回应与构建价值理念。(2)战略目标与潜在能力的结合,突出潜在能力;社会指标与政策指标的结合,突出政策指标;事实指标与价值指标的结合,突出价值指标等特征,体现了政策评估的政治、价值和规范等多元属性,代表着政策评估的发展趋势。(3)多目标的绩效评估模型将现代政策评估技术——定性和定量分析融为一体。为了将这些理论价值落实到具体的评估实践当中,本研究做了下列工作。

4.1 评估指标的筛选

评估指标是度量政策行为绩效大小或是否有价值的工具。要使这种测度工具有效而可信,测评结果全面、客观、准确地反映国家土地督察制度实施的实际水平、发展趋势与规范价值,必须遵循一定的原则和方法。(1)理论遴选,基于对国家土地督察制度的内涵与结构分析,评估组确立了系统性、可操作性、有效性、可比性和动态性为本次理论遴选评估指标的原则。同时,在文献调研和多次专家座谈的基础上,采用层次分析、头脑风暴和德尔菲法等,从预期目标实现程度、组织运行及制度建设、土地督察制度实施效果和社会评价4个维度理论遴选了70个评估指标组成了第一轮评估指标。(2)专家筛选,在理论遴选基础上,评估组精心选择了国内土地管理、政策绩效评估领域的若干顶级专家,在北京组织了多次专家咨询会。通过专家咨询会议充分发挥专家集体智慧,对第一轮理论遴选评估指标体系进行了深入的讨论、分析、评估、筛选和修正,提出99个评估指标组成第二轮评估指标。(3)问卷调查,评估组随后设计调查问卷,在全国范围内选择若干土地管理和政策绩效评估专家对第二轮评价指标进行问卷筛选调查,以组成第三轮评估指标。第三轮收到有效专家调查问卷37份。通过隶属度分析,即对被选专家对某一特定评估指标筛选频率进行分析后,选取隶属度0.4以上的38个评估指标。(4)最后经过在北京召集相关专家进行修正后,评估组最后确定42个评估指标组成第4轮评估指标(表1)。

4.2 评估指标的应用

本研究做了以下工作:(1)将评估指标分成定性与定量两类,定量指标可直接从现有资料或调查中获取,定性指标则需要根据心理测量量表进行量值转换;(2)分别设计了适合地方政府领导、国土资源系统干部和社会公众等调查对象的三份国家土地督察制度实施调查子问卷;(3)选择政府官员集中培训、土地管理政务系统平台和暑期学生探亲等机会,随机对政府官员、土地管理系统干部和社会公众进行实证调查;(4)收集调查问卷表,将有效采集数据进行无量纲化处理后,运用SPSS统计软件对政府官员、土地管理系统干部和社会公众进行分别统计分析和综合统计分析;(5)撰写国家土地督察制度实施绩效评估分析报告。

5 结论与展望

本文通过对国家土地督察制度的内涵分析、国家土地督察制度实施绩效评估相关理论回顾和运用平衡记分卡理论,提出国家土地督察制度实施绩效评估的理论分析框架,并依据这个理论分析框架,提出评估指标的理论遴选原则和实证筛选方法,进而通过实证筛选建立了国家土地督察制度实施绩效评估指标体系,并按实际需要设计了针对政府官员、土地管理系统干部和社会公众的国家土地督察制度实施绩效评估子指标体系。

鉴于本次评估工作的实际需要,建立评估理论分析框架和筛选评估指标主要是为了确定评估范围和评估重点,评估指标的相关分析、辨别度分析以及评估指标的效度、信度检验等还有待于进一步研究。在更深层次上,还将以本研究成果为基础,对国家土地督察制度预期目标实现程度、组织运行及制度建设、土地督察制度实施效果与社会评价方面进行深入调查,并试图在以下3个方面有所突破:(1)分析前者与后者之间的内在结构关系,探讨不同方面对社会评价的作用方式、作用路径和作用强度;(2)探讨不同方面对改善和提高社会评价的作用方式、作用路径和作用强度;(3)构建国家土地督察制度预期目标实现程度、组织运行及制度建设、土地督察制度实施效果与社会评价的路径分析模型。

表1 国家土地督察制度实施绩效评价指标体系Tab.1 Performance evaluation index system of land supervision system

(

):

[1] 刘敏.国家土地督察制度及其绩效研究:以沈阳局为例[D].北京:中国地质大学,2011,(5):2-4.

[2] 孟祥舟.论当前全面开展土地政策评价的重要性和必要性[J].国土资源,2009,(8):40-45.

[3] 王文甲.土地政策[M].台北:台湾三民书局,1979.

[4] 石一连.中俄土地督察制度有何不同?[N].中国国土资源报,2011-09-01,(3).

[5] 袁刚.汉代郡国督察制度[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),1989,(2):65-71.

[6] 中国网.国土资源部详解土地督察制度主要内容[EB/OL].http://news.sohu.com/20070712/n251021797.shtml, 2007-07-12.

[7] 于立生.公共政策评估理论研究及其困境分析[J].发展研究,2011,(5):96-100.

[8] Lasswell Harold D.A Preview of Policy Sciences[J].New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988.

[9] Quade Edward S., Grace M.Carter.Analysis for Public Decisions[M].New Jersey: Prentice Hall, 1989.

[10]David Nachmias.Public Policy Evaluation: Approaches and Methods[M].New York: St.Martin Press, 1979.

[11] S.S.那格尔.政策研究百科全书[M].北京:科学技术文献出版社,1990.

[12] 威廉.N.邓恩.公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[13]Michael Howlett & M.Ramesh.Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.(2nd edition)[M].New York: Oxford University Press, 2003.

[14]陈振明.政策科学———公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[15]A.S.Stephan.Prospects and Possibilities: The New Deal and the New Social Research[J].Social Force, 1935, 4(13): 515-521.

[16]Egon G.Guba, Yvonna S.Lincoln.Fourth Generation Evaluation[M].Newbury Park CA: Sage Publications, 1989.

[17]Bauer R.A.Social Indicators[M].Cambridge, Ma: MIT Press, 1966.

[18] 李德国,蔡晶晶.西方政策评估:范式演进和指标构建[J].科学管理研究,2006,(8):246-249.

[19]Nachmias D., Nachmias C.Public policy evaluation: Approached and Models[M].New York: St Martin’s Press, 1979.

[20]MacRae Duncan JR.Policy Indicators: Links between Social Science and Public Debate.Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1985.

[21]Vedung E.Public policy and program evaluation[M].New Brunswick(U.S.A)and London(U.K): Transaction Publishers, 1997.

[22] 王瑞祥.政策评估的理论、模型与方法[J].预测,2003,(2):6-11.

[23] 罗伯特.S.卡普兰, 大卫.P.诺顿.战略中心型组织:如何利用平衡记分卡使企业在新的商业环境中保持繁荣[M].北京:人民邮电出版社,2004.

[24] SmartKPIs.The impact of using the balanced scorecard statistics and results[EB/OL].http://www.smartkpis.com/blog/2011/04/15/theimpactof-using-the-balanced-scorecard-statistics-and-results.

[25] 夏谦谦.平衡记分卡在我国行政管理绩效评估中的修正[J].武汉理工大学学报,2006,(1):138-140.

[26] 杨学军.平衡记分卡在政府绩效评估中的适用性研究[J].青岛农业大学学报(社会科学版),2007,(3):47-50.

[27] 河南省交通厅公路管理局.河南省农村公路建设评价与对策研究[EB/OL].http://info.cm.hc360.com/2009/01/191520116292.shtml, 2009-01-19.

[28] 李锐.平衡记分卡:提高政府绩效评估效能的新途径[J].科技信息,2008,(12):329-331.