土地供应中长期规划编制框架研究——以重庆市土地供应“十二五”规划为例

2012-09-23杨庆媛白忠菊

藏 波,杨庆媛,白忠菊,邓 健

(1.西南大学地理科学学院,重庆400715;2.西南大学资源环境学院,重庆400716;3.重庆市国土资源和房屋管理局,重庆400015)

1 引言

土地供应①本文的“土地供应”指国有建设用地供应,并将国有建设用地细分为商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、基础设施用地(包括公共管理和公共服务用地、交通运输用地和水域及水利设施用地)和其他用地。是土地参与宏观调控的重要形式,也是近年来国内相关领域学者研究的热点,研究成果主要集中于以下几个方面:一是土地供应与房产市场或房价的关系研究,二是完善土地供应机制和机理的探讨,三是新形势下土地供应的政策与对策调整。土地供应与房产市场或房价的关系方面,无论是实证和定量分析[1-4],还是理论和定性分析[5-7],均得到土地供应通过参与宏观经济调控来预判房地产市场预期,并进一步调控市场价格的结论。土地供应机制和机理的完善方面,有学者[8]认为中央政府当务之急是建立“土地准备金制度”,以规范地方土地“准通货”的发行,扭转土地供应参与宏观调控“只降烧、不消炎”的局面。另有学者[9-10]认为,新形势下土地供应机制的完备应主抓三方面:首先,建立土地收购储备制度,以实现政府对土地一级市场的垄断;其次,分析土地利用现状并进行潜力预测,在控制总量的情况下合理确定城市的用地规模;最后,制定土地供应计划。土地供应政策与对策调整方面,有学者[11]认为,在城镇化水平较低和土地供应市场形成初期的地区,应当以城镇化和工业化带动土地供应导向,同步调整区域土地供应策略;也有学者[12-13]认为,在中国特有的政府垄断城市土地供应的制度框架下,应从土地供应量和土地供应市场化程度两方面调整土地供应政策。就国内而言,目前仍没有引导土地供应的长效机制,编制土地供应中长期规划,特别是土地供应“十二五”规划显得十分迫切。

2 研究思路与方法

首先,运用框图法梳理土地利用、管理领域的各级规划,界定土地供应中长期规划概念,分析其在整个土地规划体系中的作用。其次,研究重庆市土地供应“十二五”规划的编制流程与框架,运用框图法和实证分析法从“规划形势研判、指导方针确定”、“规划指标配置”和“规划保障措施”三方面系统阐述土地供应规划的编制框架,为供应规划规程的编制提供决策参考。最后,从规划管理层面和执行层面加以阐述,为土地供应规划与相关规划的衔接及参与土地管理部门工作提供理论依据。

3 土地供应中长期规划的地位与作用

3.1 土地供应中长期规划的地位

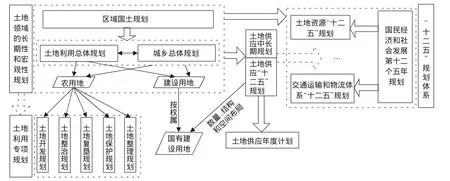

国土规划②国外许多国家,像美国、日本、韩国等,国土规划都已成为引导区域发展、统筹城乡资源和用途管制的重要规划[14],中国虽在新中国成立之初和20世纪80年代开展过几次区域性的国土规划,但目前,省域和市域范围的国土规划仍处于理论研究和试点实践阶段,为了确保规划体系的完整性,这里仍将其列出。、土地利用总体规划和土地利用专项规划、城乡总体规划、国民经济和社会发展规划及土地供应中长期规划及相关“十二五”规划、土地供应年度计划等构成了土地利用、管理领域的规划体系(图1)。

图1 土地供应“十二五”规划与相关规划的关系Fig.1 The relationship between the 12th Five-Year Plan of Land Supply and other related planning

由图1可知,土地供应中长期规划是联系长期规划和短期计划,宏观规划和专项规划的纽带。(1)就规划时效性和空间尺度而言,国土规划、土地利用总体规划(包含土地利用专项规划)和城乡总体规划是长期性和宏观尺度规划;国民经济和社会发展规划、土地供应规划同属中期(一般为“五年”)规划范畴,且为中观尺度规划;土地供应年度计划属于短期计划。(2)就规划层级和相互关系而言,土地利用总体规划等宏观性规划为土地供应中长期规划的编制提供了政策背景、潜力测算基础和指标配置的空间导向;国民经济和社会发展规划为供应规划提供了更具现实性和必要性的经济社会发展目标和限制性指标;各类“十二五”规划和土地供应规划相平行,但应优先编制供应规划,目的是为他项规划和重大项目提供具体的资源配置导向;土地供应年度计划是对土地供应中长期规划的逐年落实。(3)就规划重点和指标配置而言,国土规划侧重土地利用的空间布局和用途管制[15],土地利用总体规划重在研究区域土地利用结构和用地布局的宏观战略措施,尤其重视耕地资源和基本农田保护,其中,基本农田指标的配置对下行规划有重要约束。城乡规划以统筹安排城乡发展建设空间为重任,其中城镇用地和居民点指标配置是关键。土地供应中长期规划重在土地供应的长远谋划,其中,国有建设用地“量”的安排(包括数量、结构和空间布局)是重点,尤其重视对重点项目、工程的用地保障。在供应规划的框架约束下,土地供应年度计划重在把握供应的节奏和指标的机动调整。鉴于此,本文认为土地供应中长期规划是在一定区域内,根据区域经济社会可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件,在供应潜力和需求测算基础上,对国有建设用地供应数量、结构和方式在空间上、时间上所作的总体安排部署,对土地供应年度计划起约束和引导作用。

3.2 土地供应中长期规划的作用

(1)土地供应中长期规划是对国家或区域发展战略的落实。以重庆市为例,为深入贯彻中共十七届五中全会和市委三届九次全委会精神,围绕建设国家中心城市和“两江新区”的战略构想,重庆市启动了土地供应“十二五”规划编制工作。规划不仅是对重庆市2011—2015年土地供应总量、结构、布局、时序和方式的总体安排,也是对国有建设用地供应、利用及土地调控政策的导向性部署。

(2)中长期规划是对既有规划的体系完善和功能延展。土地供应中长期规划的编制可以深入落实国民经济和社会发展第十二个五年规划要求,执行土地利用总体规划、城乡总体规划的发展目标,进一步提升土地资源的保障能力,切实加强土地利用管理,不断强化土地宏观调控职能。同时,中长期规划与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城乡规划构成了宏观规划的指导框架,为土地供应年度计划指标的安排与配置,城市各类建设用地的结构优化和重点建设项目的落地提供了布局导向,是对土地利用总体规划和城乡规划的功能延展。

(3)中长期规划为保障重点项目落地提供了资源保障。土地供应中长期规划的实施不仅为相关规划的落地提供了支撑,同时为重大工程项目提供了有力的资源保障。这也是供应规划与土地利用总体规划最大的区别,前者更重视建设用地供应指标的数量、结构和空间配置,后者更重视城镇、乡村各类指标的科学谋划。

4 重庆市土地供应“十二五”规划编制框架与指标配置方法

4.1 规划编制的总体思路

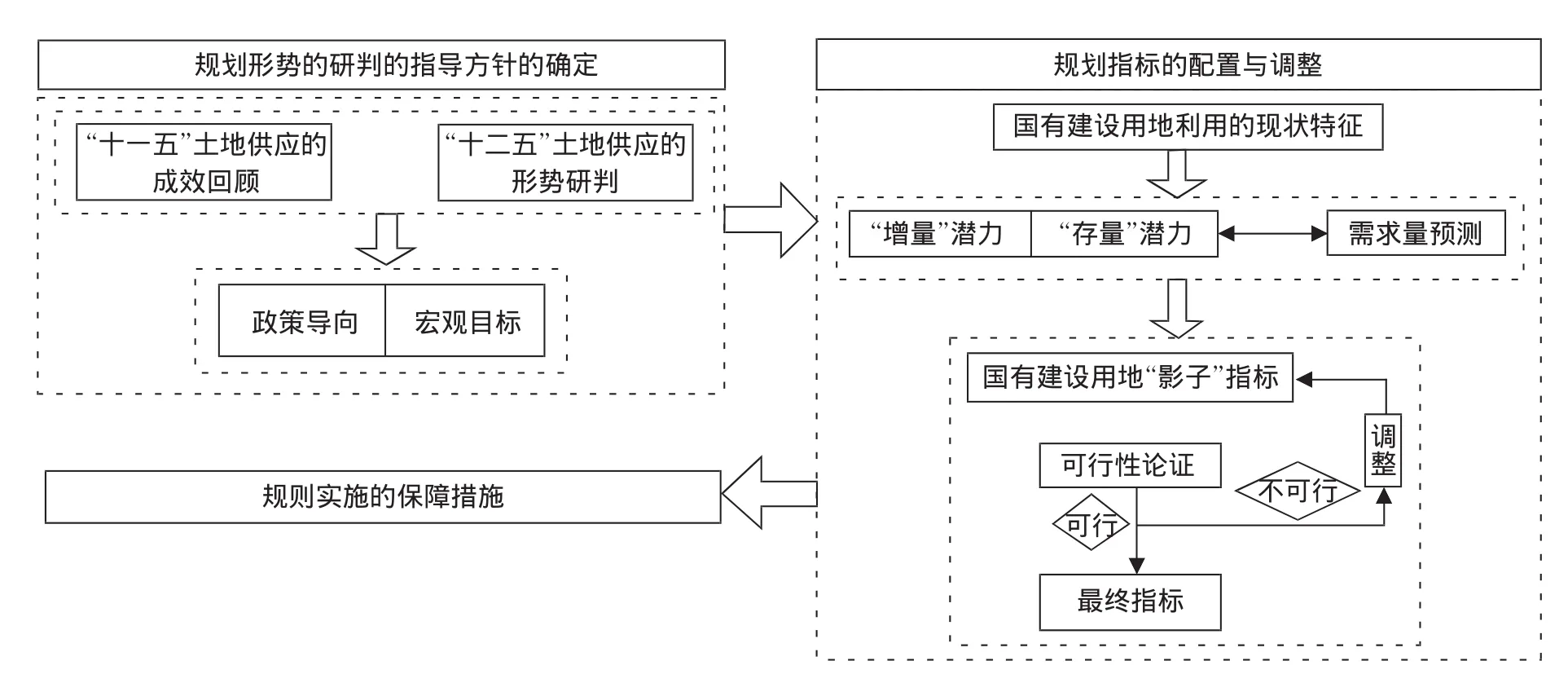

重庆市土地供应“十二五”规划大致分为三大板块:一是规划形势研判和指导方针确定;二是规划指标配置与调整;三是规划实施保障措施制定(图2)。其中,规划形势研判和指导方针确定主要从历史成效与未来形势两方面加以论述;规划指标配置与调整要以“供应制约并引导需求”为理念,以土地供应潜力为约束,以现实需求量为判断依据,最终确定规划期间的指标配置方案;从提高可操作性的角度制定保障措施。

4.2 规划形势研判和指导方针确定

运用SWOT分析方法论证土地供应的成效(优势)、问题(劣势)等内部因素,以及机遇、挑战等外部环境因素,在调查分析这些因素时,不仅要考虑历史与现状,更要考虑未来发展[16](图3)。

图2 重庆市土地供应“十二五”规划编制的总体框架Fig.2 Overall framework for the design of the 12th Five-Year Plan of Land Supply in Chongqing

图3 重庆市土地供应规划形势研判和指导方针确定框架Fig.3 Framework of the situation and guidelines of the land supply planning in Chongqing

4.3 规划指标配置与调整

4.3.1 国有建设用地利用现状分析 基于全国第二次土地资源调查数据,从数量、结构特征和空间布局特征两方面,分析国有建设用地利用现状,充分了解建设用地供应密集区和稀疏区,为潜力测算和需求预测提供基础。

4.3.2 土地供应的潜力测算 就潜力测算方法本身而言,土地供应规划与土地利用总体规划等宏观规划差别不大,但在方法选取和论证阶段,要充分研究规划编制区域现实情况和基础数据充裕度。在预测时限和测算依据方面,土地供应规划和土地利用总体规划等宏观规划差异较大。首先,供应规划时限为5年,而土地利用总体规划和城乡总体规划的时段均是15年,这要求供应规划在指导方面更应体现现势性和准确性。另外,垂直化的土地利用、管理规划体系设置使得供应规划势必要承担总体规划的用地指标配置功能,同时,供应规划要以上级规划和平行规划为依托,以保障规划体系的一致性和连续性。

建设用地供应潜力按照用地性质划分为“增量”潜力和“存量”潜力,为确保准确性,有必要分开进行测算。

(1)“增量”用地的潜力测算。“增量”用地潜力细化为理论潜力和现实潜力,根据冯广京、严金明提出的土地利用线性规划系统的思路[17],理论潜力是没有考虑行政因素干扰,区域土地供应在未来5年的理论“阈值”。新增建设用地的理论潜力分析方法可采用“逐一核减法”,即在辖区范围内,城市空间扩展的理论“阈值”基础上,逐一扣除不符合要求的地类,得到“增量”潜力的方法。

式1中,y为“增量”用地理论潜力,Y为城市空间扩展的理论“阈值”,y′为正在建设或已利用的土地(包含变更统计的建设用地、未批先建的土地和待办用地手续的土地),N为自然保留地,W为水域(河流水面、湖泊水面、部分滩涂等),F为耕地保有量,G为城市绿心绿带用地(风景名胜区、自然保护区、森林及郊野公园、维护生态及城市结构完整的生态廊道和绿地),D为地质灾害多发区或地形、地质条件限制不适宜建设的区域。

“增量”用地的现实潜力测算,是考虑政策影响因素,在理论潜力基础上进行修正的结果。将土地利用现状和土地利用总体规划、城乡规划等规划的建设用地规模、边界和空间结构进行对比和叠置分析,并依据规划实施状况,初步确定土地供应现实潜力。

(2)“存量”用地的潜力测算。“存量”用地供应潜力主要来源有三部分:一是废弃工矿用地复垦,二是旧城改造,三是城中村改造[18]。“存量”土地供应的最终潜力是这三方面潜力的加总。

4.3.3 国有建设用地需求量预测 国有建设用地需求量预测以经济社会发展状况以及土地利用和地产市场状况调查分析为基础。前者着重对本地区人口状况、城市化水平、经济发展水平、人均住房面积、房地产市场走势、产业结构、主导产业和优势产业、经济社会发展战略等进行调查,对规划期内宏观经济走势和政策取向进行分析;后者着重对近年来已供应国有建设用地的总量、用途、方式、分布、时序、价格及开发利用情况等进行调查,掌握地产市场的发展状况和运行规律。如果条件允许,可以对近年来供应的保障性住房用地,工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的面积及构成比例、年度(季度)变化情况、开发利用情况等开展详细调查。

国有建设用地需求量预测方法包括但不限于趋势预测法、线性回归法、指数平滑法、用地定额指标法,并根据不同的土地类型和当地的实际情况,至少选用上述预测方法中的两种,对需求量进行预测,通过求取算术平均值,得到国有建设用地的最终需求量。另外,为保障需求量预测的准确性和指导意义,还应分类型、分区域①如重庆市将土地供应在空间上细分为“主城区”、“环主城区”、“渝东北”和“渝东南”共4个片区。测算用地需求量,尤其要重视需优先保障的重点领域、重点行业产业和重大项目用地的需求量预估。

4.3.4 “十二五”土地供应指标的分析与确定 首先,分析“十二五”期间土地供应潜力和需求量的相互关系,按行政辖区、城市功能区、住房和各业发展用地需求、土地用途和供应方式,对规划指标进行分解,并得到“影子”指标。其次,“影子”指标需由行政主管部门审查,使其具备行政法制属性,进而转化为“指令”指标(图4)。

图4 重庆市土地供应规划的指标确定与配置框架Fig.4 Framework of designing and allocating the land supply quotas for Chongqing

4.4 规划实施保障措施

土地供应规划的执行保障方面,应从规划的体系构建、机制完善、执行效力和动态调整等方面寻求突破,制定具有现实性和创新性的保障体系。土地供应规划保障措施大致分为三方面:制度保障、技术保障和机制保障,其中制度保障体现并维护规划的严肃性、法制性和约束性;技术保障以先进技术为先导,为土地供应提供指标配置、监督管理和平台建设等方面的保障;机制保障以创新为切入点,努力增强规划实施的技术支撑力,同时提升管理的信息化水平和效率,优化整合原有供应模式并构建供地新机制。

5 规划管理

土地供应规划管理应侧重用途管制、计划管理、项目审批等方面:(1)供地要严格做到“有规可依”,加强土地供应规划的用途管制。在规划编制前,一定要依据新一轮土地利用总体规划、城乡总体规划等从严审查各项建设用地申请,对不符合规划的项目不予以供地,并记录入库,土地供应计划也不予办理农用地转用和土地征收审批手续,做到严把规划审批关。同时,要严控土地供应规划的修改调整,在明确供应数量的基础上,严格执行土地供应年度计划,做好土地供应规划与土地利用总体规划的衔接工作。(2)逐步将“存量”用地供应纳入土地供应规划统一管理,实现土地供应规划在“增量”、“存量”上的“两手抓”。土地供应规划前期要深入开展闲置地、空闲地、批而未供土地的专项调查,探索规划供地指标与“存量”建设用地指标挂钩的管理机制,并尝试建立“存量”用地优化利用的激励机制,同时配套“存量”用地集约利用考评标准,以加强废弃地、城中村和农村宅基地整理。(3)灵活管理规划机动指标与上级下达的指令指标。“增减挂”项目实施是产生周转指标的重要途径,这部分指标应优先用于重点项目和城市基础设施项目用地。

6 结束语

6.1 土地供应中长期规划对年度计划起到引导和约束作用

土地供应年度计划的编制仅对来年的供应情况和目标进行判读和预测,由于与其他“十二五”规划时段的不一致,限制了计划执行力的有效发挥,而土地供应中长期规划是对年度计划的导向性部署,是对供应规划长期缺失的补充和完善,其分类型分区域的供应指标更是对计划指标的引导和约束。

6.2 重大工程项目的用地保障是联系土地供应规划和相关规划的纽带

无论土地利用总体规划、城乡规划等上级规划,还是交通运输和物流体系“十二五”规划、土地资源“十二五”规划等相关平行规划,都将重大工程项目的规模和布局作为着力点,重大工程项目建设已成为贯穿各级规划的主线,并是确保各级各类规划统一性的关键环节,只有实现其空间优化配置及合理布局,才能发挥整个工程项目组群的辐射能力和规模效益。

6.3 动态性和信息化是增强规划实效性和执行力的关键

规划的动态性体现为遇到重大变动时的有效应激,其得益于信息化平台的建立和完善,通过供地数据库和供地规划管理信息系统建设,门户网站的运营、完善以及远程电子申报、信息直报的全面施行等信息化手段,不仅增强了规划执行过程的管理效率和监控水平,同时强化了科技的支撑和引导作用。

土地供应中长期规划尤其是土地供应“十二五”规划,是“十二五”规划体系的重要组成部分,是土地利用总体规划、城乡总体规划和国民经济和社会发展规划等规划的重要延伸,并与土地资源“十二五”规划、交通与物流体系“十二五”规划等相关规划构成了较为完整的“十二五”规划体系,所以规划统一性的保证是整个编制过程的重点和难点。希望基于区域的自然条件以及经济社会发展状况,构建较为统一的中长期规划编制平台,如将国土规划、土地利用总体规划和城乡规划等长期规划作为整个土地利用、管理规划编制系统的先导与统领优先编制,将国民经济和社会发展规划置于二级层面,将土地供应规划等相关的“十二五”规划置于三级层面,最终构建“一张图”形式的统一编制平台,这样不仅保证了规划的统一性和有序性,也强化了编制的科学性和系统性。

(References):

[1] 任荣荣,刘洪玉.土地供应对住房价格的影响机理——对北京市的实证研究[J].价格理论与实践,2007,(10):40-41.

[2] 丁洪建.土地供应规则的变化对北京市住宅用地市场的影响[J].中国土地科学,2007,21(3):11-18.

[3] 丰雷,苗田,等.中国土地供应管制对住宅价格波动的影响[J].经济理论与经济管理,2011,(2):33-40.

[4] 任超群,张娟锋,等.土地供应量对新建商品房市场的影响——基于35个大中城市的实证研究[J].软科学,2011,25(5):1-10.

[5] 毛亮.增加土地供应能抑制房价过快上涨吗?[J].经济经纬,2011,(3):67-71.

[6] 宫玉泉.土地供应政策与房地产市场[J].宏观经济研究,2005,(7):41-42.

[7] 张娟锋,虞晓芬.土地资源配置体制与供给模式对房地产市场影响的路径分析[J].中国软科学,2011,(5):29-36.

[8] 赵燕菁.土地供应制度影响宏观调控成败[J].瞭望,2005,(49):42-43.

[9] 肖宇宁.我国城市土地供应机制分析及对策[J].价格月刊,2006,(1):29-30.

[10]母小曼,高钰,等.土地储备运行机制中的土地供应问题思考[J].商业时代,2009,(24):70-71.

[11]王伦强,雍国玮,等.川东北地区城市化进程中建设用地供应对策调整[J].农村经济,2007,(11):38-41.

[12]张洪.我国城市土地供应政策的经济分析——以云南为例[J].财贸经济,2007,(6):91-97.

[13]王兴,杜新波,等.土地宏观调控的机制框架与对策研究[J].资源与产业,2011,13(2):57-62.

[14]潘书坤,蔡玉梅.日韩国土规划新进展及对我国国土规划的启示[J].中国国土资源经济,2007,(10):11-15.

[15]吴次芳,潘文灿,等.国土规划的理论与方法[M].北京:科学出版社,2003:55-64.

[16]刘卫东,单娜娜,等.利用SWOT方法分析县级土地利用的方向[J].华中师范大学学报(自然科学版),2007,41(3):455-463.

[17]冯广京,严金明.土地利用总体规划修编的战略思路[J].中国土地科学,2002,16(2):4-7.

[18]冯长春,程龙.老城区存量土地集约利用潜力评价——以北京市东城区为例[J].城市发展研究,2010,(7):86-92.