玉米苞叶混菌发酵生产生物饲料的研究

2012-09-22何海燕张健覃拥灵

何海燕张 健覃拥灵

(1.河池学院化学与生命科学系,广西宜州 546300;2.广西卫生职业技术学院,广西南宁 530021)

优质蛋白饲料的缺乏是目前养殖业和畜牧业面临的难题之一,它直接限制了养殖业及畜牧产业的发展,由于资源和环境的限制,开发利用非食用资源、废弃资源和低消化性饲料通过微生物发酵生产蛋白质是解决蛋白质饲料短缺问题的有效途径,因而开发和利用各种潜在的饲料资源对发展我国养殖业、畜牧业具有十分重要的意义[1-4]。玉米是我国主要的农作物之一,玉米苞叶,也称玉米苞皮,是玉米果穗外部的包被部分,含有大量的纤维素、一定量的总黄酮、淀粉及其它多糖、单糖等成分,可作为微生物发酵原料生产生物饲料,玉米苞叶来源广,价格低廉,研究玉米苞叶混菌发酵生产生物饲料具有一定的社会价值和经济效益[5-8]。

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 菌种

产朊假丝酵母(Candida utilis)、啤酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)、米曲霉(Aspergillus oryzae)、黑曲霉(Aspergillus niger)、绿色木霉(Trichoderma viride),实验室保存。

1.1.2 培养基

PDA 斜面培养基:参照周德庆(2006)[9]配制。

酵母种子培养基:葡萄糖2 g、蛋白胨2 g、酵母膏1 g,补充蒸馏水至 100 ml,pH 值 5.5。

固体培养基:粉碎玉米苞叶1 000 g,另加入K2HPO45 g、(NH4)2SO410 g、7H2O·MgSO410 g、尿素 20 g、料水比为1:1,然后进行拌料并装瓶,装瓶后高压灭菌30 min。

1.2 方法

1.2.1 菌株活化无菌条件下接一环保藏菌种至PDA斜面培养基,28℃培养48 h,复苏菌种。

1.2.2 酵母种子扩大培养取一环活化后的酵母斜面菌种转接到装液量20 ml/100 ml的种子培养基,28℃、180 r/min培养36 h。

1.2.3 固体发酵灭菌固体培养基冷却后接入约1 cm×1 cm纤维素分解真菌斜面培养物,用无菌玻棒将菌种与培养基混匀,30℃发酵一定时间后接入酵母,接种量为10%,进行混合菌种发酵。

1.2.4 测定方法发酵产物的蛋白含量以考马斯亮蓝法进行测定[8]。

1.2.5 菌种筛选产朊假丝酵母、啤酒酵母与米曲霉、黑曲霉、绿色木霉分别组合混菌发酵,考察最优组合进行后继实验。

1.2.6 正交实验在菌种筛选的实验基础上,选取对蛋白饲料生产发酵条件影响较大的因素设计正交实验,研究发酵条件对已筛选最优混菌组合发酵的影响。

2 结果及分析

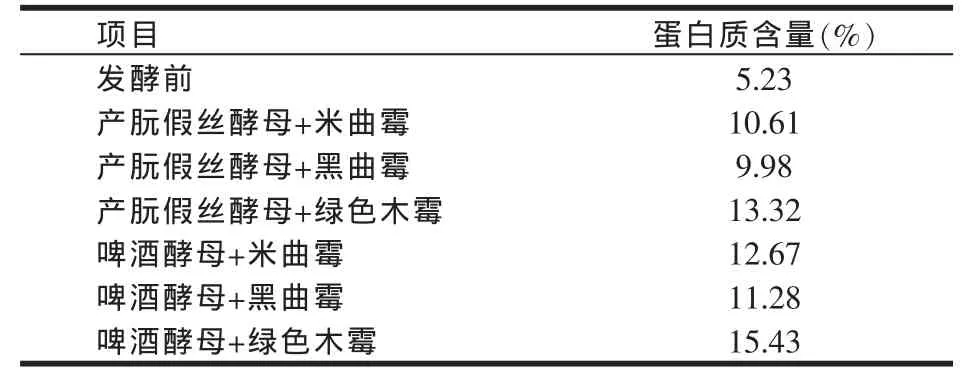

2.1 菌种筛选

实验结果如表1:发酵产物蛋白含量最高的菌种组合为啤酒酵母和绿色木霉混菌发酵,其发酵产物蛋白含量达15.43%,是发酵前蛋白含量5.23%的2.95倍,实验结果表明,经过纤维素降解真菌与酵母的协同作用,能有效地把原发酵材料中生物利用率较低的纤维素转化为菌体自身的蛋白质,从而有效增加了发酵产物中的蛋白含量,使发酵产物的饲用价值得到较大幅度提升。

表1 不同混菌组合发酵产物蛋白含量的对比

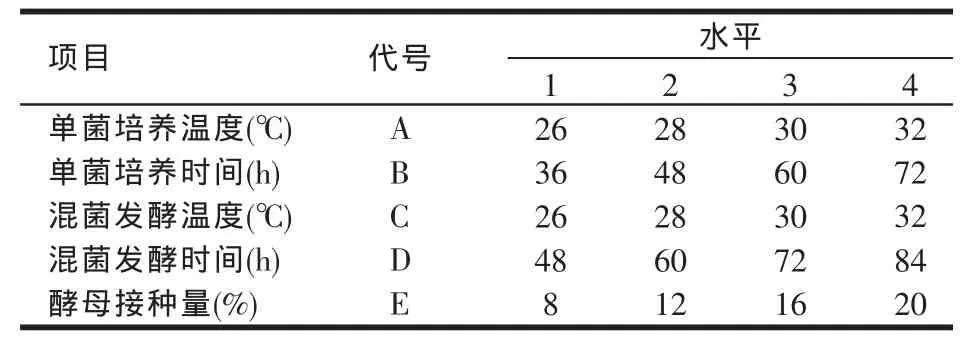

2.2 正交实验

选取单菌培养温度、单菌培养时间、混菌发酵温度、混菌发酵时间及酵母接种量5个因素设计正交实验,采用L16(45)的正交设计方法(见表2)研究啤酒酵母与绿色木霉最优化发酵条件,实验结果见表3。

表2L16(45)正交实验

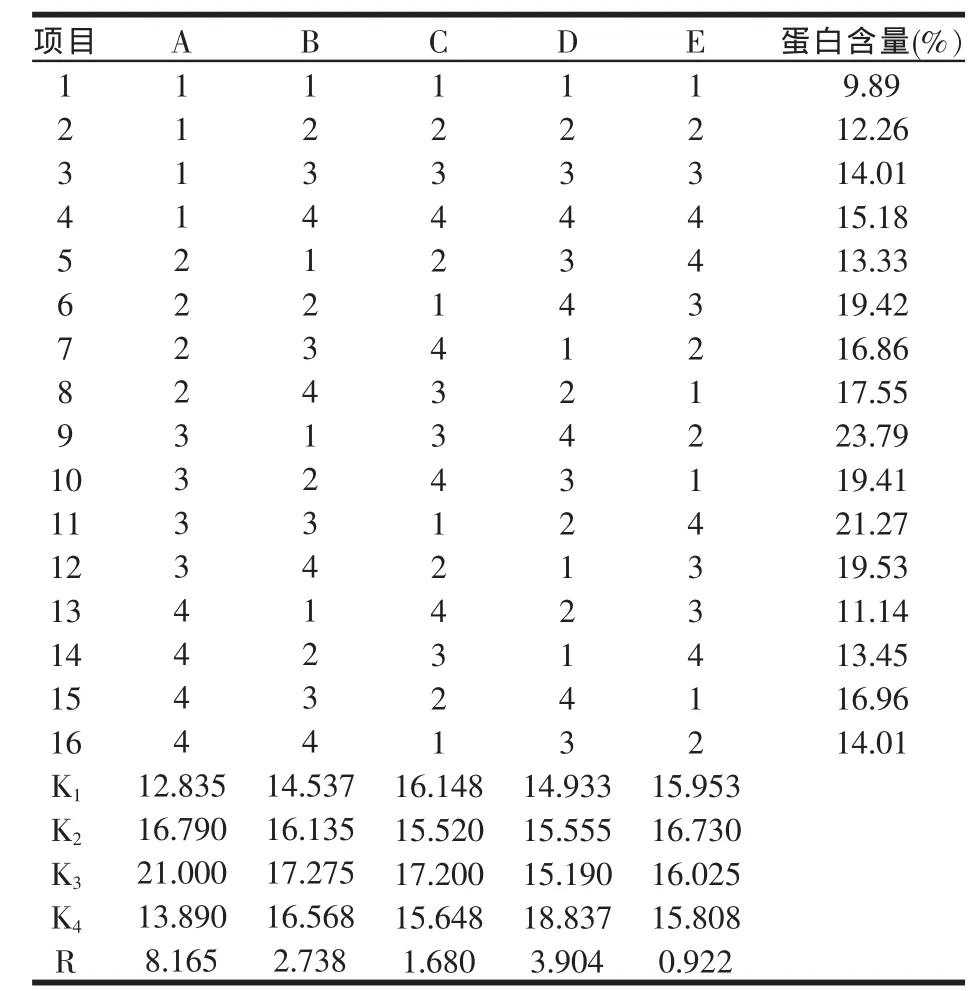

表3L16(45)正交实验直观分析

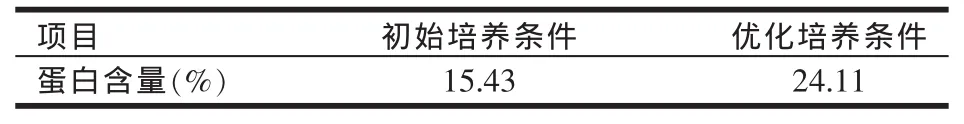

由表 3 可知,极值 RA>RD>RB>RC>RE,即单菌培养温度对发酵产物蛋白含量的影响最为显著,然后依次为混菌发酵时间、单菌培养时间、混菌发酵温度,最不显著的因子为接种量。啤酒酵母和绿色木霉混菌发酵的最佳发酵条件组合为A3B3C3D4E2即单菌培养温度30℃,单菌培养时间60 h,混菌发酵温度30℃,混菌发酵时间84 h,酵母接种量12%。由于在实验设计表中没有符合此发酵条件的方案,后继实验按照上述得出的最佳发酵条件做追加实验,实验重复3次,实验结果(均值)与初始培养条件下发酵产物对比见表4。

表4 初始条件与最优培养条件下发酵产物的蛋白含量对比

由实验结果得知,在实验确定的最佳优化条件下,发酵产物的蛋白含量达24.11%,比优化前的15.43%提高了8.68个百分点。

3 结论

以玉米苞叶为原料发酵生产高蛋白含量生物饲料,在优化的培养条件下发酵产物的蛋白含量可达到24.11%,可作为优质的蛋白质饲料。实验通过菌种筛选,得到最优混菌发酵组合进行发酵条件优化实验,实验结果显示发酵产物中的蛋白质含量得到了较大幅度提高,廉价的农业废弃物玉米苞叶可以作为发酵原料生产高蛋白含量的优质生物饲料。

[1]刘富强,冀一伦,黄应祥.农作副产物饲用价值的研究[J].中国动物营养学报,1991,3(1):25-29.

[2]李春笋,郭顺星.微生物混合发酵的研究及应用[J].微生物学通报,2004,31(3):156-161.

[3]王峰,米开东,李义书,等.复合酶制剂处理玉米秸秆对海南和牛生产性能的影响[J].饲料工业,2011(S1):64-66.

[4]郑锐东.微生物混合发酵产SCP饲料研究进展[J].江西农业学报,2011,23(4):133-135.

[5]闫贵龙,曹春梅,鲁琳,等.玉米秸秆不同部位主要化学成分和活体外消化率比较[J].中国农业大学学报,2006(3):70-74.

[6]罗建成,臧晋.多菌体转化玉米秸秆生产蛋白饲料的研究[J].饲料工业,2007,28(23):22-26.

[7]潘孝青,杨杰,潘雨来,等.玉米苞叶对獭兔血清生化指标及小肠黏膜形态的影响[J].江苏农业科学,2011(05):295-296.

[8]李晟,邵乐,潘孝青,等.玉米苞叶对5月龄獭兔营养物质消化及生产性能的影响[J].饲料广角,2010(14):37-38.

[9]周德庆.微生物学实验教程(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006:371-372.

[10]刘箭.生物化学实验教程[M].北京:科学出版社,2004:17-19.