协进式教学 师生同构共成长

2012-09-19刘广斌

刘广斌

(如东县实验中学,江苏 南通 226400)

教与学的关系,向来是影响师生最终发展的因素。教育教学的中心不仅仅只是学生,滔滔不绝、口若悬河式的“教”可能从某种程度上锻炼了教师的口才;学生为中心、教师作陪衬式的“学”又形成了往学生方一边倒的态势。单纯地以谁为中心式的教学,使另一方成为工作的对象,成为“陪衬”与“观众”、或是“听众”。在将教与学分裂开来的不平等的现实教学中,学生或许在享受着看似幸福而完整的教育,但教师呢?如何在学生成长的同时,也能反促教师教学、科研的快速成长,达到双边共赢?“协进式教学”恰能两头兼顾,做到了鱼和熊掌的兼得。

“协进式教学”,它不是一种新的教育教学理论、更不是对传统教育教学的否定。作为一种在一线教育教学中摸索出来的教学新模式,它注重了师与师的协进、师与生的协进、生与生的协进;它的协进有课前的“前协进”、课内的“中协进”以及课后的“后协进”。它可以弥补传统教育教学模式、教学方法的缺陷;它可以使课堂更和谐;它可以使教学更轻松;它可以使教学效果更明显;它更可以使师生共成长。

下面我们通过具体案例进行分析,共同剖析如何进行“协进式教学”,并教学活动中充分发挥师生的聪明才智,既达到教学目的、收到良好的教学效果,又使教师在教学中有所收获,构建共赢的双边关系。

案例:如东县初中化学复习研讨示范课《单元练习讲评》(《中考作业》配套练习)

【前置学习】

1.对《中考作业》P38-42《测评卷》进行相互纠错、反思、质疑。

错题题号: 主要原因: 质疑:

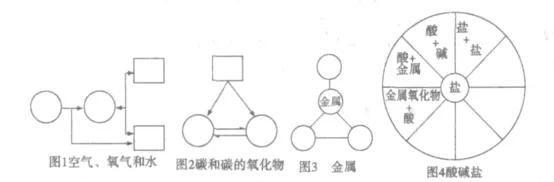

2.知识整理:将 H2O2、H2O、O2、H2填在图 1 合适位置;将C、CO、CO2填在图2相应位置;根据物质化学性质在图3、图4中填写合适的物质类别。(注:“→”表示转化、“—”表示两种物质可相互反应,亦可修改或另行设计相应合理图示。)

本“前置学习”模块在课堂教学之初进行,共分两部分。作为复习期间的单元练习讲评,除了正常的作业纠错以外,为了后续的教学以及学生能力的提升,教者特意安排知识整理环节。为了达到双赢的目的,教者没有直接将知识整理好后呈现给学生,仅是将四个主题知识以范例框图的形式,引导学生根据自己或学习小组的实际情况,整理出自己具有个性化的知识关系图,可以是结构框图型、表格型、树状图型或大括号图型等。在交流环节,学生展示的知识框架图可谓是精妙绝伦,有的甚至以填空的形式出现:

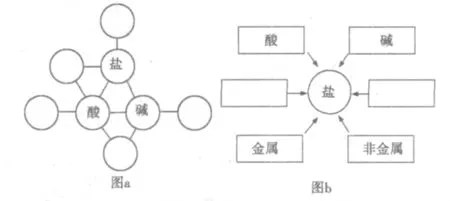

图a的得出,完全是模仿示例图3,把初中阶段酸碱盐的绝大部分化学性质囊括其中;更为难得的是图b,它不但包括了物质的基本化学性质,还涉及物质的转化、除杂与提纯的知识。一堂看起来不太容易把握的习题复习课,在把主动权交给学生后,学生会根据自己所学内容,尝试建立自己的知识网络,对所建构的网络,我们不求它能一次成型、尽善尽美,可以要求各人将自己所建立的知识框架图首先在学习小组内讨论交流,然后以小组为单位,在全班展示交流。

苏联教育家苏霍姆林斯基说过:“教育的一条金科玉律就是:给学生以劳动的快乐,学习成绩的快乐,激发他们内心的自豪感和个人荣誉感。”他还说:“在学习中获得成功,是学生精神力量的唯一源泉,激发学习的愿望。”这位老师坚持了课堂教学的“无错原则”,在展示环节尽可能让每一个学习小组的成果得以在全班展示交流,师生共同点评每一组对知识的梳理情况,并补充完善知识体系。正是这样一种交流,让学生在体验快乐的同时,也看到了自己知识缺失的地方。对于课堂生成的图b资源,老师巧妙地引导学生利用所学知识进行了复习的深化(见后面教学片断),不但注重了复习的宽度,而且满足了部分学生对学习的深度需求,使学生在复习课上得以针对性地听课,让每一个学生得到了个性化的复习,提高了复习效率,使复习课火了起来,这种“协进式”的复习,学生能够主动地与其他教学主体进行语言、精神等的交往而共同学习,获得知识、丰富精神、发展交往,在此学习过程中,学生是赢家。

作为这种协作式学习的组织——教师,在成就了学生的同时,亦是协作学习的受益人。当图b的知识框图出现的时候,老师是选择简单评价、一略而过,还是针对此框图蓝本进行深入的复习?该老师以下的教学片断展示了一位受益于教学、会思考、善钻研的教师教学基本功:

师:图b展示了一个全新的,不同于其他框架的知识整理思维模式,它不但反映了该组同学敢于思考、肯于创新的学习精神,更体现了该组同学对酸碱盐知识的认识。下面我们邀请该组同学结合此框图谈谈对酸碱盐知识的认识,即框图设计意图。

生:......

师:其他组的同学有什么新的认识吗?

生1:可以利用此框图,结合酸碱盐的性质进行某一物质的制备。

生2:我觉得在制备某一物质的时候,虽然制备途径多了,可也要对不同方案进行可行性评价,优胜劣汰嘛。

生 3:......

师:有没有不同看法的?

生:结合框图a,还可以进行物质的检验与提纯?

师:这是个全新的视角,能结合具体的实例说说吗?

......

师:有一情境习题:某电镀厂为减少水污染及节约成本,从含有CuSO4,ZnSO4的废水中回收重要原料硫酸锌和金属铜,简单流程图如下......

在课后的交流中,我们得知,授课老师其实准备了两套方案,一套方案是按照老师的预设进行后续的答疑与练习模块;另一套方案是根据课堂生成进行随机的教学方案调整。我们在佩服老师预案充分的同时,更佩服于老师的教学机智,以及对教学的处理能力,更佩服于老师长年累月对教学的研究,这样的课堂:学生忙活了,老师轻松减负了。

苏霍姆林斯基认为:“在劳动过程中进行创造性思考乃是能热爱劳动的源泉之一。”对初中化学教学而言,同一教师长年累月于同一教学内容,一次备课可能多年使用,激情的流失不但使学生觉得课堂乏味,而且会使部分教师把此种教学工作看做是同一件事情单调乏味的重复,看作每天在各个班级里千篇一律地讲课与复习,更谈不上个人的专业发展与成长。“协进性教学”正好弥补此缺陷。每堂课上老师把学生置于思维第一线后,此种创造性教学研究能使教师不再且不可能把教育当作一件简单事情的重复,因为每个班、每堂课都会有新的问题出现、新的课堂生成,这是一种常新的、独一无二的创造活动,在这种与学生的知识碰撞之中,与学生一起解疑、知识完善与拓展的过程中,教师的专业知识与专业能力得以提升。

苏霍姆林斯基反复强调:“毫无疑问,这些发现和创造精神的发扬,犹如星星之火,能驱散教师当中对工作的冷漠态度和惰性,点燃创造精神的火花......如果一名教师能努力去分析自己的课堂教学以及他与学生的相互关系中的优点和缺点,那他就已取得了一半的成功。”面对这充满挑战的课堂,做教师的会感到自己是创造了一种教育现象,而这种现象又是他渴求知识、热爱读书、不断更新和充实自己内心需要的取之不竭的源泉,这种发自教师本身的源泉是学校行政要求远远不及的效果。也正是这种“边教学边研究,从科研的角度来认识教学”的教学态度同时揭开了魏书生六年走上特级教师的成功秘籍,魏老师在成就了学生的同时,也无形中造就了自己,老师与学生一起成长,达到了师生的双边共赢。共赢是追求,追求无止境,却也有法可循。现将我平时教学中所得、感悟整理如下,与大家分享,以期大家在教学的过程中,能融合自身教学风格,产生教师与教师、教师与学生、学生与学生的共鸣,从而达到多边成长共赢。

一、蹲下身子、学会等待、互补保共进

首先,平等和谐的氛围是师生共成长的前提。从神州九号发射到与天宫一号成功交会对接任务中,我们注意到这样一项数据:在载人航天领域,技术人员的平均年龄才只有31岁,在我国航天系统已经形成60后唱主角、70后挑大梁、80后当中坚的模式。神九所创造的“中国精度”引人深思:我们每天所面对的学生,相对于教师而言,年龄是“弱势”、临时性的某一方面的知识缺乏亦是事实,然而看起来“弱势”的年龄、以及好像比我们“少许多”的知识却使他们的头脑更为灵活,他们的思维更不会受某些局限性的“禁锢”,从而产生思维的跳跃,敢于尝试,产生更多的创新。这些创新,不正是我们目前教育所追求的吗?我们的“高度”从某种层面来讲,阻碍了他们的思维、阻断了师生彼此交流的深入。科技人员在进行科学技术探讨时必须有独立思考的能力,迷信“权威”、盲目“听话”、墨守成规永远不可能培养出乐于尝试、敢于创新的精神和能力。唯有我们放弃“权威”、蹲下身来,与他们站到同一高度,才能给他们创造更好的平等和谐氛围,他们才能在学习中不断创新并碰擦出的思维火花,而这恰恰也正是我们教学与科研的源泉所在。南通大学张建平教授认为:“教师专业成长的内容”包括道德、教学、科研成长三个维度,教学与科研就像鸽子的一对翅膀,它是教师成长的保障,两者相辅相成、缺一不可。脱离教学的科研是无源之水,脱离科研的教学更是无本之木。

其次,学会等待是师生共成长的保证。信任是基础、等待是艺术,学生个体有差异是事实,正是这种差异才使得我们的教学多了些许不信任、大包大揽,束缚了学生自主学习的热情,扼杀了其尝试与创新的能力需求。教学中概念教学,学生可以自己探究归纳;实验教学,学生可以自己动手;知识复习,学生可以自己整理......我们所要做的,只要控制整个教学活动不放纵、不随意,同时进行适当的引领、指导与等待。等待的过程虽有点熬人与揪心,但破茧成蝶的结局却是喜人的,而知识创新的成功更是惊人的,学生在等待中成长,我们的教学也在等待中更趋成熟。

第三,充分认识、尊重并利用学生资源是师生共成长的动力。学生个体的差异是事实,更是源泉。充分利用这一资源,让其进行资源整合、优势互补,将会使我们的教学更为轻松自如。为了便于不同层次间学生间交流互助,可以将学生按性别、学习能力混合编组,每小组4~6人,保证全员交往的可能性。学习主要以独立思考——讨论——交流的形式进行。在讨论交流之前,每一成员都要独立提交各人的思维信息文本,如发言提纲、或作品、或思路等,讨论中大家畅所欲言。当组内成员对学习任务有一定障碍时,组内其他成员有义务进行组内辅导,达到共同提高的目的。为了保证共同提高的实效性,每个教学班级以周为时间单位、以班级“学习互助组”组内学习效果为指标单位进行全学年的统计,对组长、副组长、组员进行“学习竞赛小组”绩效考核,真正做到“一人富不算富,大家富才是富。”全班交流时,每一小组最终定出一个组内统一方案进行汇报交流展示,汇报人员根据具体情况而定,一般为提出最佳方案者,或是组内人员轮流安排,保证每天组内所有人员都有汇报交流展示的机会。班级学习小组的每一次合作,都是我们教师对教学欣赏的一次学习;小组的第一次汇报交流,就是一次我们对教学的反思与科研。

二、围绕模式、寻求变式,创新促共进

为了使“协进式”双边共赢教学具有很好的操作性,我们在实际教学中摸索出一套较为完善的、以师生共成长为中心、行之有效的“协进课堂”教学模式。模式共分“前置学习、协进学习、拓展提升”三环节,课堂以活动为板块组织教学,并以此模式为依托进行全学科推广验证。记得张志公先生曾有过这样一句话:“好的模式同科学方法有联系,它体现着一定的规律性。我们要善于运用模式,这就是既掌握模式的基本精神,又不拘泥于模式。”模式是“常式”,但不是一成不变僵死的“程式”,其生命力在于“活”与“实”。每个人有自己不同的教学风格、每部分教学内容有不同的教学要求、每个班的学生各有不同的班级学习个性,在实际教学中,大家在“协进”课堂模式精髓的基础上大胆创新,不断出现“变式”,各人在集体备课的基础上,根据不同需求,最终制定出不同班级的教学“变式”。教师思想形态的开放促使教学以及课堂的不断创新,我们此时的课堂,老师轻松、学生灵活了,在这种双轻松的氛围中,更容易产生思维的碰撞与灵感的火花。

在人教版九年级化学《绪言》的教学设计中,为了让学生感悟化学的神奇、体验化学的有趣,在引入环节,有人设计的是“清水”变“牛奶”、烧不坏的手帕等趣味实验,而有人却设计了“无中生有”、“力大无穷”、“谁主沉浮”等实验,不但其实验神奇,而且其实验名称更有趣、引人思考;同样在人教版九年级《燃烧与灭火》——“灭火原理”教学中,有人一反常态,一下子在教室内点燃七八支蜡烛,让学生演示用不同的方法熄灭,然后对照燃烧的条件组织大家讨论并说明其灭火的方法与原理。不同的“变式”创新,在轻松的氛围中激发了学生的兴趣、活跃了学生的思维,同时也为教者提供了良好的教研素材。

教学的最终受益者不应仅仅是学生,师生双边共成长才是方向。学生在教学过程中应享受幸福的教育、教师在教学过程中能体验教育的幸福。师生同构共成长,观念是前提、和谐是条件、模式是推力、实践是途径。只有它们的共同作用、师生协作共进,师生双边共赢才能得以散发出硕果的芳香、创新在教与学的过程中才能得以处处闪现出独有的智慧与光芒。

[1]关文信.新课程理念与课堂教学行动策略.北京:首都师范大学出版社,2003.5.

[2]周宏.基础教育课程改革教师通识培训书系,第三辑教学新模式.中央民族大学出版社.