初植密度对大青杨木材显微构造特征及固碳量的影响1)

2012-09-18郭明辉

朱 莉 关 鑫 李 坚 郭明辉

(生物质材料科学与技术教育部重点实验室(东北林业大学),哈尔滨,150040)

为了实现森林资源持续稳定的发展,得到高产优质木材的同时缓解温室效应,研究木材品质、固碳量与森林培育和加工利用的关系,是实现人工林定向培育和高效利用的先导。培育措施包括林分结构、初植密度、间伐、修枝等,是影响木材材质和固碳量的重要因子,因此了解不同培育措施与木材微观构造特征和固碳量的相关关系,将有利于培育优质高固碳量人工林[1-4]。初植密度是人工林培育的主要参数之一,直接关系到人工林木材的材质。目前对于初植密度的研究结论较多[5-11],Polge研究发现[12],初植密度较大易产生较大的节子和较多的幼龄材,而尖削度较大的树木主要生长在初植密度较小的空间内。Cown研究表明[13],在初植密度较大的条件下生长的加勒比松(Pinus caribaea),其木材密度较低。郭明辉[14]研究表明,红松(Pinus koraisensis)初植密度较大,其胞壁率、生长轮密度、抗弯强度、顺纹抗压强度、横纹抗压强度、木材密度较大。可见,树木的多样化使其培育措施具有专属性[15]。笔者以东北人工林主要树种之一的大青杨为对象,主要研究其初植密度对木材微观构造特征和固碳量的影响,从而推动大青杨人工林定向培育技术的发展进程。

1 材料和方法

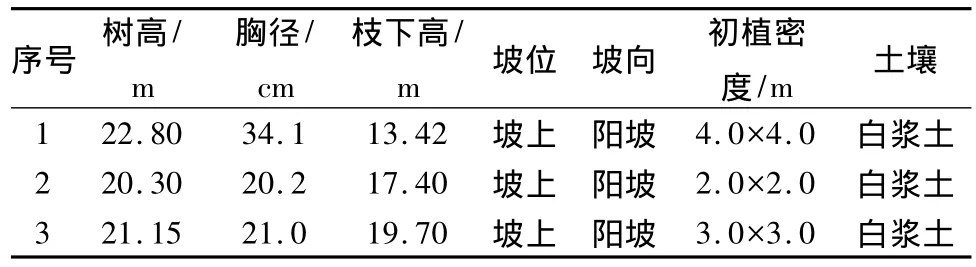

试材采自东北林业大学帽儿山实验林场老山生态站的大青杨人工林。选取3种初植密度为2.0 m×2.0 m、3.0 m×3.0 m 和 4.0 m×4.0 m 的林分,在每块样地随机选取3棵树,于胸高1.3 m处分别截取厚25、50 mm圆盘各一个,标明南北方向。样木状况见表1。

表1 样木

解剖特征测量 解剖特征包括纤维长度、导管长度、纤维直径、导管直径、壁厚、壁腔比、胞壁率和组织比量。其中,纤维和导管长度采用离析法[1]测定,其余横切面解剖特征采用木材显微图像分析[1]处理系统进行测量。

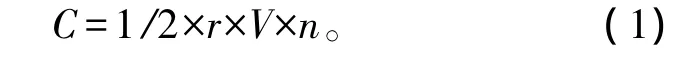

木材固碳量计算 木材是一种复杂的多孔性材料,其微观构造有导管、管胞、木纤维、木射线、胞间道等,结构复杂,但存在共性,即都是由细胞腔和细胞壁构成。细胞壁是碳的储存体[5],通过测量细胞壁的量可以总体评价木材碳汇能力。计算公式如下:

式中:C为木材的固碳量;r为胞壁率;V为木材材积,按照伐倒木区分求积法计算;n为转化系数,若C的单位为g,V的单位为 cm3,则n为1,若C的单位为kg,V的单位为m3,则n为103。

2 结果与分析

2.1 解剖特征与初植密度

2.1.1 木纤维

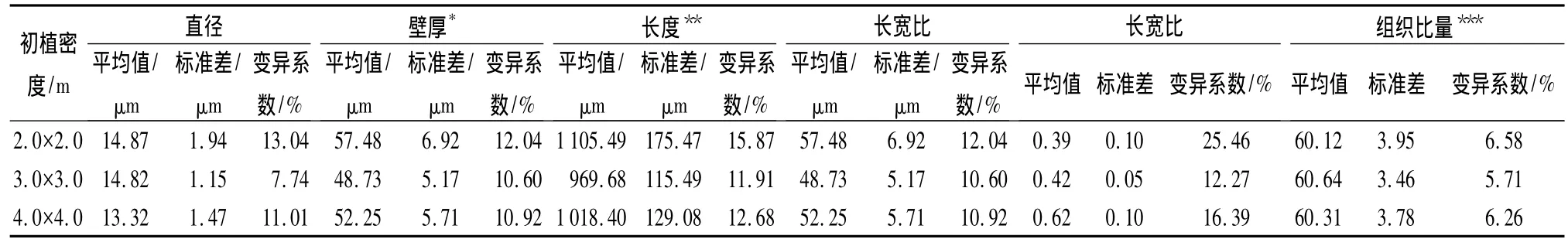

不同初植密度林分木纤维特征测定结果如表2所示。方差分析表明,纤维壁厚、纤维长度和纤维组织比量差异性显著。

表2 不同初植密度林分木纤维特征测定结果

从数值上看,初植密度为3.0 m×3.0 m的组织比量最大,其次为4.0 m×4.0 m,最小为 2.0 m×2.0 m。但是初植密度为3.0 m×3.0 m的纤维长度和纤维壁厚都小于初植密度为4.0 m×4.0 m的木纤维,而初植密度为2.0 m×2.0 m的木纤维长度较长。从造纸角度而言,纸张的质量品种多样,纤维长度影响纸的撕裂强度、耐折度、耐破度等,通常要求纤维长度在0.9~3.0 mm之间。此外,管胞的长宽比、壁腔比与纸张强度和质量也有密切关系,一般认为长宽比大于30~45,壁腔比小于1的纤维适合造纸。对照本研究结果可知,3种初植密度生长的大青杨木纤维指标均符合造纸要求,且2.0 m×2.0 m优于4.0 m×4.0 m,其次为3.0 m×3.0 m。

2.1.2 导管

导管体积一般占木材总体积的7% ~43%,是输导组织,但导管本身是降低木材物理力学性质的重要因素之一[16]。不同初植密度林分导管特征测定结果如表3所示。方差分析表明,导管直径、导管壁厚、导管长度、导管长宽比和导管组织比量差异性显著。初植密度为4.0 m×4.0 m的大青杨,其导管相对短小,导管腔相对较大,组织比量相对较小,相对来说,其既利于树木生物量的累积,又不会显著降低木材的力学强度。初植密度为3.0 m×3.0 m和2.0 m×2.0 m的大青杨,其导管各项指标相对较为接近。但考虑木材固碳量的累积,初植密度为2.0 m×2.0 m的大青杨,其导管各项指标更符合要求。

表3 不同初植密度林分导管特征测定结果

2.2 固碳量与初植密度

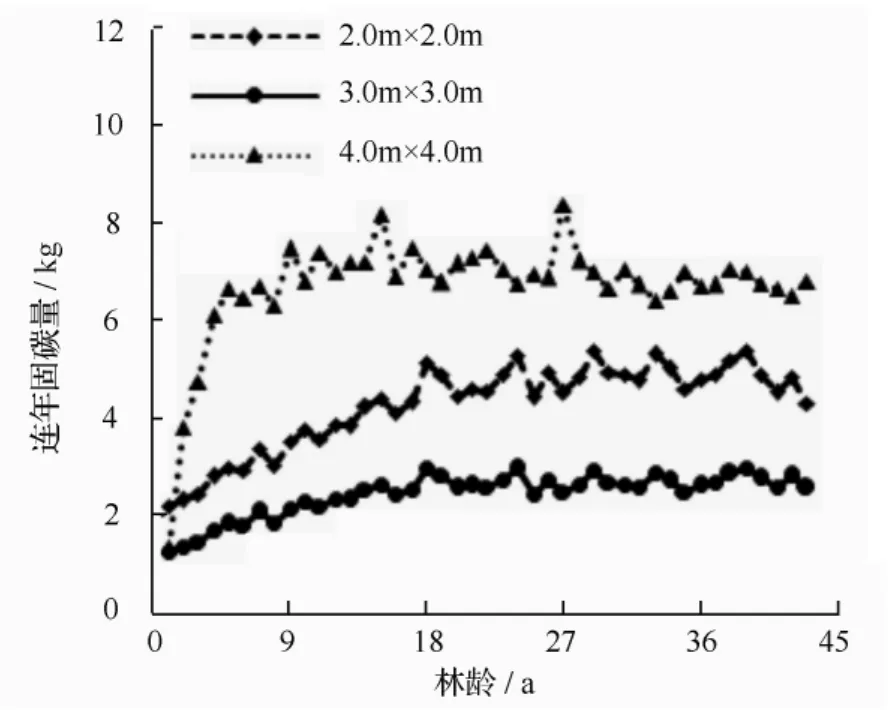

由图1 可知:初植密度为2.0 m×2.0 m 和3.0 m×3.0 m的大青杨人工林,其连年固碳量变化趋势较为相似,即先缓慢增加(<16 a),而后呈相对稳定的波动性变化;初植密度为2.0 m×2.0 m的大青杨人工林,其连年固碳量在前期的增加幅度要相对较大;初植密度为4.0 m×4.0 m的大青杨人工林,连年固碳量在短期内(<7 a)快速增加,而后呈相对稳定的波动性变化。表4表明,初植密度为4.0 m×4.0 m的大青杨人工林连年固碳量最大,其次是被植密度为2.0 m×2.0 m的大青杨人工林连年固碳量,而初植密度为3.0 m×3.0 m的大青杨人工林连年固碳量最小。其中2.0 m×2.0 m的初植密度对连年固碳量具有高度显著性影响。不同初植密度的大青杨人工林,连年固碳量的差异性显著。对于单株大青杨而言,4.0 m×4.0 m的初植密度将获得最多的固碳量。而对于单位面积内大青杨人工林总的连年固碳量而言,初植密度为2.0 m×2.0 m的大青杨人工林连年固碳量最大,而初植密度为3.0 m×3.0 m的大青杨人工林连年固碳量最小,初植密度为4.0 m×4.0 m的大青杨人工林连年固碳量介于两者之间,因此,2.0 m×2.0 m的初植密度应是科学合理的选择方案,但同时应该采取其他培育措施来增加大青杨的固碳量,即提高单株树木固碳量的同时也提高大青杨人工林总的固碳量。

表4 不同林分类型人工林大青杨木材连年固碳量测定结果

图1 不同初植密度林分固碳量径向变异

3 结论

初植密度4.0 m×4.0 m的大青杨人工林,其径级相对较大,力学性能相对较好,单株树木短时间内固碳量累计较高,因此可考虑作为短期轮伐林的培育模式;初植密度2.0 m×2.0 m的大青杨人工林,其力学性能相对低于初植密度为4.0 m×4.0 m的大青杨,但单位面积内大青杨累积固碳量较高,因此可考虑作为长期固碳林的培育模式。此外初植密度为2.0m×2.0m的大青杨,其木纤维各项指标相对较优,故采伐后的木材可用作造纸原料。

[1]郭明辉.木材品质培育学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2001.

[2]国家发展和改革委员会能源研究所课题组.中国2050年低碳发展之路:能源需求暨碳排放情景分析[M].北京:科学出版社,2010.

[3]Liu Guoliang,Han Shijie.Long-term forest management and timely transfer of carbon into wood products help reduce atmospheric carbon[J].Ecological Modelling,2009,220(13/14):1719-1723.

[4]Liu Guoliang,Wardman C W,Nelson J D.A target-oriented approach to forest ecosystem design-changing the rules of forest planning[J].Ecological Modelling,2000,127(2/3):269-281.

[5]王效科,冯宗炜,欧阳志云.中国森林生态系统的植物碳储量和碳密度研究[J].应用生态学报,2001,12(1):13-16.

[6]陈红林,曹健,黄发新,等.提高木材碳汇的林木育种技术初探[J].湖北林业科技,2008(6):42-46.

[7]Van Buijtenen J P.Controlling wood properties by forest management[J].Tappi,1969,52(2):257-259.

[8]Wauters J B,Coudert S,Grallien E,et al.Carbon stock in rubber tree plantations in Western Ghana and Mato Grosso(Brazil)[J].Forest Ecology and Management,2008,255(7):2347-2361.

[9]Berndes G,Börjesson P,Azar C.carbon sequestration in plantations and the economics of energy crop production:the case of salix production in Sweden[C]//Gale J,Kaya Y.Greenhouse gas control technologies.UK:Elsevier Science Ltd,2003.

[10]Sivakumar M V K.Interactions between climate and desertification[J].Agricultural and Forest Meteorology,2007,142(2/4):143-155.

[11]Petit B,Montagnini F.Growth equations and rotation ages of ten native tree species in mixed and pure plantations in the humid neotropics[J].Forest Ecology and Management,2004,199(2/3):243-257.

[12]Cown D J.Wood density of Pinus caribaea var.Hondurensis grown in Fiji[J].New Zealand Journal of Forestry Science,1981,11(3):244-253.

[13]郭明辉.初植密度对人工红松林木材材质变异的影响[J].东北林业大学学报,2001,29(2):7-11.

[14]李坚.生物质复合材料学[M].北京:科学出版社,2008.

[15]Krauskopf K B,Loague K.Encyclopedia of physical science and technology[M].3rd.San Diego:Environmental Geochemistry,2002.

[16]李坚.木材科学研究[M].北京:科学出版社,2009.