中国古代一部开明的治国宪法

——《尚书·洪范》解读

2012-09-15张大可

张大可

(中央社会主义学院,北京100081)

中国古代一部开明的治国宪法

——《尚书·洪范》解读

张大可

(中央社会主义学院,北京100081)

《尚书》是中国古代夏商周三代一部政治公文汇编,其中有一篇《洪范》有别于其他所有的篇目,是一部标准的法典。孔传曰:“洪,大。范,法也。言天地之大法。”又曰:“箕子作之。”“天地之大法”就是国家的根本大法,现代国家的行政大法通称“宪法”。《洪范》内容是一部标准的国家宪法,行文分为序言、纲目、条文三个层次。序言交待《洪范》产生的时间、地点、原因以及作者。纲目和序言规范国家行政大纲,闪射民主性的光芒,产生于中国古代,是中华文化的一个奇迹。西周建国,周人用革命手段夺取全国政权,急需一部法典来安定社会,组建国家,《洪范》产生于周初这一时代大背景顺理成章。《洪范》后来成为儒家经典,受到历代政治家和思想家的重视,也是经学研究中的重大课题。但是儒化后的《洪范》,没有发扬它的民主性精华,而是层累上层层迷雾,走向民主性的反面,成为与天人感应神学结合的专制集权理论。本文解读还其历史本来面目。

《尚书·洪范》;皇极;稽疑;民主性;专制集权理论

《洪范》是《尚书》中的篇名,也是一部法典的名称。“洪范”二字的释义,孔传曰:“洪,大。范,法也。言天地之大法。”所谓“天地之大法”,就是国家行政的根本大法。现代国家的行政大法通称“宪法”。《洪范》内容是一部标准的国家宪法,行文分为序言、纲目、条文三个层次。《洪范》大法构建的是以王权为核心的等级行政制度,国家职能、行政思想、行政方法、决策程序都简洁生动地囊括在法典中。法典积极进取,充满民主性的光芒。内容完备,井井有条,可与现代国家成熟的宪法媲美。本文分四个节目来解读并附《洪范》语译。

一、《洪范》大法产生的历史背景及作者

《洪范》序言交待《洪范》产生的时间、地点、原因以及作者。序言有两个段落,第一段落讲历史背景。其文曰:

武王胜杀受,立武庚,以箕子归,作《洪范》。

箕子名胥余,纣王时官至太师,掌管殷国典籍,封子爵,封地在箕,故称箕子。箕子是纣王的叔父,一说是纣王的庶兄①《史记·宋微子世家·索隐》曰:箕,国;子,爵也。司马彪曰:“箕子名胥余。”马融、王肃以箕子为纣之诸父。服虔、杜预以为纣之庶兄。。纣王淫佚,箕子谏,纣王不听,明哲保身,于是披发佯狂为奴,但仍被纣王抓了起来。周武王灭纣,释箕子之囚②《史记·殷本纪》载:箕子佯狂为奴,纣又囚之。周武王伐纣,释箕子之囚,封比干之墓,表商容之闾。,并礼请箕子到周,目的有二:一是以箕子的声望笼络殷人,二是发挥箕子的学识,制定新建国家的行政大法《洪范》。

《洪范》序言第二段落讲立法过程,今谓之立法程序。其文曰:

维十有三祀,王访于箕子。王乃言曰:“呜呼!箕子,惟天阴骘下民,相协厥居,我不知其彝伦攸叙。”箕子乃言曰:“我闻在昔鲧堙洪水,汩陈其五行;帝乃震怒,不畀洪范九畴,彝伦攸斁。鲧则殛死,禹乃嗣兴;天乃锡禹洪范九畴,彝伦攸叙。”

周武王十一年灭殷,十三年访问箕子,其间有一至两年的时间,这个过程其实就是《洪范》大法的制定过程。以周武王为代表的新兴势力,以箕子为代表的殷国臣民双方协调,制定一部新国家的行政大法,建立新旧民众,即周商两国民众能够和谐相处的法制秩序。殷国地大民多,文化较为发达,等级秩序井然。周国小民寡,阶级分化不明显,是一个发达的军事民主制部落小国,观兵孟津,八百诸侯相会可证;武王伐纣,庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮助战可证。周灭殷,有似蒙元入主中原满人入关,要稳固全国形势,少数人的文化融入多数人的文化是必然之势。周小国灭大国,必须要化解殷人的反抗情绪,才能巩固政权。因此,《洪范》大法吸收殷文化,并由箕子来宣讲,既是形势使然,也是周武王的政治技巧。周民族是一个新兴势力,又有许多原始民主的遗存,所以才能产生一部古代的开明的治国宪法。离开这个历史背景,《洪范》大法绝对不能产生。什么《洪范》产生于战国说、春秋说、西周中后期说,甚或殷商说,其历史背景皆无趣。这些说法的论据与整体《洪范》内容不相容,其中以刘节先生的《洪范疏证》①刘节《洪范疏证》作于1927年,收入《古史辨》第五册,梁启超作跋盛推此文。提出的战国末说,最具蛊惑性,风行一时。刘节条列九证,说《洪范》作于战国末。梁启超最赞赏其中四证,其一曰“如‘皇’字之用例”,刘节说在《春秋》以前“皇”决无训“王”、训“君”之说;其二曰“如‘圣,肃,谋,哲,义’五名之袭用《诗·小旻》”;其三曰:“如‘无偏无党’数语,《墨子》引作《周诗》”;其四曰“如东、阳、耕、真之叶韵,与《三百篇》不相应。”梁氏称这四证为“最强之证据”,“凡此皆经科学方法研究之结果,令反驳者极难容喙”。真象则是,刘氏所列证据不符整体的《洪范》内容,今已被刘起釪、赵俪生等人驳难无一据成立。②刘起釪《洪范这篇统治大法的形成过程》,载《古史续辨》,中国社会科学出版社1991年版。赵俪生《洪范疏证驳难》,载《齐鲁学刊》1993年第6期。今本《洪范》中“皇”,在《史记》与《尚书大传》中都作“王”,说明“皇”“王”二字通用。清人皮锡瑞《今文尚书考证》、孙星衍《尚书今古文注疏》都考证出《洪范》中的“皇”,有时作“王”,不同的本子有不同的写法。“盖皇、王,声近,义皆训大,故今文学家或作‘王’,或作‘皇’,或训君,或训大。”③皮锡瑞:《今文尚书考证》,中华书局1989年版。其实战国以前“皇”作“王”字解,《诗经》中已有此用。《诗·周颂·桓》:“于昭于天,皇以间之。”郑玄笺云:“皇,君也。”马瑞辰《毛诗传笺通释》进一步指出,此“皇”字指周武王。所谓五义袭自《诗·小旻》,是刘节误读《诗经》的想当然推论。刘节说:“诗义有六,此节其五,其为袭诗,显然有据。”《诗·小旻》原文:“国虽靡止,或圣或否;民虽靡膴,或哲或谋;或肃或艾。”这里《诗》亦只有五义。刘节把“或圣或否”,“圣”之一义,误作两义。“否”是“圣”的反面,郑笺已有明解,曰:“有通圣者,有不能者。”何来六义。即使《诗》有六义,《书》只有五义,“何所谓五去一袭自六,而不言六减一袭自五?”赵俪生氏讥之曰:“这当真是哥哥成了‘弟弟的弟弟’的逻辑了。琐节考据家之所以为人不尊重者,以此。”刘起釪进一步指出“肃、义、哲、谋、圣”是专对君王说的,小民根本没有资格秉有这些“嘉德”,待到这些观念流传以后,才逐渐扩散用在一般庶民身上。《诗·小旻》已是周幽王时的诗,是晚于《洪范》的。至于《墨子》所引“无偏无党”等诗句,称为《周诗》。赵俪生认为,在三代时很流行的一些说说唱唱,《诗》《书》《墨子》《荀子》《左传》,均有征引,各有词句不同,或曰《周书》,或曰《商书》,都是很正常的。刘起釪更认为,《洪范》“皇极”章原诗共十四句,围绕“皇极”主题一唱三叹,文气密合无间,自成章法,其后各书征引,才呈现支离割裂的套用。至于《洪范》用韵,据刘起釪、赵俪生两人全面考察,完全与《诗经》相应。还有东、阳、耕、真之叶韵,《诗经》亦然之。以上驳难,生动地说明,刘节的《疏证》只是从字里行间找出一些零零碎碎,再做片面的推论,钻了牛角尖,哪有科学可言。又如刘节引《诗·节南山》说“师尹”在周初与卿士、太师同为三公之官,《洪范》置于卿士之下,可证《洪范》非殷周间作。孔传与孔颖达《正义》都明确指出,《洪范》中“师尹”不是官名,而是“众官之长”。《尔雅》云:“师,众也;尹,正也。”此指大夫。《洪范》中“师尹”与《诗》之“师尹”,名同实异,刘节的引证不能成立。刘节又说,阴阳五行起于战国,盛于西汉,《洪范》重五行,所以成书于战国末,更是乖谬的逻辑。事物的衍变总是由简到繁。《洪范》五行是原始的五行说,简;战国时阴阳五行说精细,繁。两者的承传关系,刘节完全颠倒了。《洪范疏证》中其他几条无关痛痒的零碎,姑置不论。

如何考证《洪范》的作者及产生的历史背景,关键问题是确认《洪范》是一篇学术论文,还是一部国家大法?《洪范》整体内容毫无疑义是一部标准的国家大法。众所周知,任何一部国家大法,都不是一个圣王,或一个圣人,一拍脑袋就完成的,它必然成立一个立法班子,经过相当长的时间的协商,考证文献,协调各方利益完成的。一部朝气蓬勃的法典,只能出自新兴阶级,新兴国家建国之初,不可能出自一个王朝的中衰之时,更不会产生在动乱之世。所以殷周说、西周说、春秋说、战国说,均是不能成立的。这些说法的论证如同刘节氏的《疏证》一样,均是在《洪范》字里行间找一些似是而非的零零碎碎,而把《洪范》大法整体内容搁在一边,其结果当然可以想见。

确定了《洪范》是西周建国时制定的一部行政大法,其作者必然是一个集体班子,我们完全可以大胆推论,西周建国元勋周公、召公、姜太公、殷人微子这些代表人物必参预其事。殷周两国史官考证文献,亦必有多人参与。此时殷人代表箕子、微子、原殷朝史官,已经是周国臣民了。《洪范》序言说:武王“以箕子归,作《洪范》”,并不等于《洪范》为箕子个人所作。周武王与箕子两人问答,只不过是对制宪过程一个简洁的表达形式,武王与箕子是周与殷两方的代表人物。史官职责,君举必书,参与记录、整理、保存《洪范》,理所当然。如果举一人为作者代表,当然可以说:“箕子作之。”

传统旧注对《洪范》作者依《洪范》序言立说,虽有分歧,而无大误。由汉历唐至宋,代表性的有四说。第一说曰:“箕子作之。”这句话载于《洪范》,孔安国传作了首肯。可是,周朝法典,怎么会是殷人所作?孔颖达《正义》作了解说,认为《洪范》不是史官记述的问答之辞,“必是箕子既对武王之问,退而自撰其事”,“定其文辞,使成典故耳”①两孔氏之说代表了旧注权威,见《十三经注疏》。。

《洪范》纪年用“祀”,曰:“维十有三祀,王访于箕子。”《尔雅·释天》:“商曰祀,周曰年。”这是“箕子作之”问题的延伸,周朝法典,为何用商朝的纪年。宋人对此提出解说,主要有林之奇、史浩、夏僎三家。林著《尚书全解》、史著《尚书讲义》、夏著《尚书详解》,均收入《四库全书》,原文及全文有文渊阁四库全书电子检索版。三家之说,引录如次:

林之奇曰:

诸传引此篇者,皆以为《商书》,则知此篇之作,盖以箕子为武王陈之,退而自录答问之辞以为书,以箕子之所录,故传记皆以为《商书》,虽然箕子所录,史官启而藏之,故今文不以为《商书》而以为《周书》,惟十有三祀者,因箕子之辞,而未革也。②《尚书全解》第二十四卷。

林氏解释历史文献征引《洪范》有的称《商书》,有的称《周书》,以及纪年用“祀”的问题,作者仍为箕子,是对孔安国、孔颖达两氏之说的补充。夏僎曰:

然史官于人君言动,无不书者,岂有武王访箕子,其事如此之大,史乃不录,而箕子自录之理?则此篇必是周史所录。其言祀者,乃史官不欲违箕子之志,故以祀。③《尚书详解》第十七卷。

夏氏认为《洪范》为周史官记录,即史官作,纪年用“祀”,是史官尊箕子也。史诰曰:

商以年为祀,武王访箕子于武庚之国,史臣纪其时,而曰祀者,未忘其旧也。④《尚书讲义》第十二卷。

此论与《洪范》序言曰“以箕子归”不符,不能成立。但说有殷史官参与,仍有见识。

“祀”字纪年成为一颗难解的纽扣。若《洪范》为箕子撰述,不用周正而用“祀”,则有不臣之心;若《洪范》为周史官记录,不用本朝之历,更说不通。林氏、夏氏、史氏三家的弥合亦难解人意。清人王夫之在《尚书稗疏》中提出新解,说周武王“于克商之余,不即易汤之典”,“其改祀为年,易用天正、定名、革制、秩礼、作乐皆周公之事,终武王之世,则但除纣之虐,而不易汤之典”⑤《尚书稗疏》第四卷上。。据考,西周金文,“祀”与“年”混用⑥西周各王以“祀”记年的金文,如成王时期的《大盂鼎》在篇末记年为“隹王廿又三祀”,《小盂鼎》篇末记年为“隹王卅又五祀”。昭王时期的《作册觥》《作册尊》篇末记年均为“隹王十又九祀”。恭王、懿王、厉王时亦有金文记年用“祀”。西周各王时期的金文更多的记年用“年”,不具引。,可证王夫之的推论成立。周武王尊礼箕子,寻求殷周民众和谐共处,不改殷之纪年,恰是一生动例证。周公平定武庚之乱,制礼作乐,改用周正,符合历史进程。综上诸家旧说,有一个共同点,即一致认为《洪范》为西周建国时武王所制,只是囿于《洪范》为个人作品,才产生了种种推论歧说。但这几种歧说,皆是对《洪范》序言的解说,并无大误,如同瞎子摸象,各具一体,合之则大象立现。跳出《洪范》为个人所作的拘泥视角,置于周武王尊礼殷人寻求治国方略这一大环境,《洪范》大法真实可信,是一部实录的法典,一切疑难皆可冰释矣。

序言是法典的总纲。《洪范》序言用对话形式,编造大法来自天帝所授,由禹传递到人间,为法典的权威制造神秘的理论基础,无庸置疑这是重建政权神授的一种形式。纣王说:“我生不有命在天乎。”①《史记》卷三《殷本纪》。纣王被打倒了,天帝的权威受到挑战,但人世间政权的合法性还必须借用天帝的权威。周武王修正天授君权改为天授大法,同样是建立神权政治的理论,但天授大法比起天授君权带来民主性的光芒,限制个人独裁,是应当肯定的。天授君权,君王是天帝的代言人,具有绝对权威,如同纣王那样独断专行,荒淫无耻,自称天命。天授大法,君王权威至高无上,但不能个人专断,君王与臣民同样要遵守大法,《洪范》对王权作了种种规范。周武王的目的,以此来约束后世子孙,永保政权。

二、《洪范》大法的内容

《洪范》大法内容由纲目与条文两个部分组成,共九畴,称“洪范九畴”,即九个方面的治国大纲。畴,本义为田亩、疆界,引申为范围、范畴、方面。西汉学者用通语译称为“大法九章”,“大法九等”,“大法九类”②《汉书·五行志》译称为“大法九章”,《史记·宋世家》作“大法九等”,《集解》引郑玄注作“大法九类”。。本文用今语译称“大法九条”。

纲目总述九畴内容,重复条文的标题:一、五行;二、五事;三、八政;四、五纪;五、皇极;六、三德;七、稽疑;八、庶征;九、五福、六极。九畴标题共二十个字,加序数初一曰、次二曰等二十七字,再加修饰语敬用、农用等十八字,合计六十五字。《汉书·五行志》说:“凡此六十五字,皆《洛书》本文。”旧注解说天赐《洛书》原只有二十字,大禹加了二十七字与十八字,才有了六十五字。这是汉儒刘歆以及注家层累的穿凿之言,可以不去评说。愚意以为纲目总述,集中排列九畴,应当是突显九畴顺序与数术的寓意。九畴顺序是按天授大法必然的重要程度安排的。清人崔述作《洪范补说》③崔文收入《崔东壁遗书》,见《丰镐考信录》卷三,上海古籍出版社1983年出版。下引崔氏文不再注。,有着生动的阐释,下面随条文解读。这里略说《洪范》数术的寓意。

九畴数目从一到九,寓意《洪范》大法十全十美。第九畴五福、六极,分之则有十畴,合之为九畴,因九为数之极,故大法为九畴。九畴数术彰显殷人尚五,以及五行构成世界的寓意。九畴中四畴有五,为五行、五事、五纪、五福。皇极、稽疑、庶征,三畴中含有五。稽疑是五谋决疑,庶征为五征。皇极居中为五,寓意处大中之位,行大中之道。排列起来看,第一畴五行,第九畴五福,皇极居中为五,则《洪范》大法首尾中皆有五,这绝不是偶然的巧合,而是制法者的匠心安排,隐喻或象征天授大法的神秘色彩。

下面谈《洪范》九畴条文的内容及序列意义。

第一条,五行。水、火、木、金、土。行,运行,指生生不息。《洪范》五行是朴素的唯物论,它把人类赖以生存的自然界,概括由五大类生生不息的物质构成,并解说五大类物质各有不同的性能和不同的味道。这完全讲的是物质世界,故梁启超说:“此不过将物质区为五类,言其功用及性质耳,何尝有丝毫哲学或术数的意味。”④梁启超:《阴阳五行说的来历》,收入《古史辨》第五册。

崔述曰:“何以首列五行也?天地之大用也。”引孟子言:“民非水火不生活。”引宋子罕言:“天生五材,民并用之。”五行又何以水为首?因鲧治水失宜,导致五行失正,九畴大法不传,“故九畴必先以五行,五行必先以水也”。这就是《洪范》五行以水为首,不同于战国时阴阳五行相生相克的顺序的原因。崔氏所论,符合《洪范》本义,是正解。

《说文解字叙》称,先民造字,“近取诸身,远取诸物”。人之所以万能,因为有一双长着五个指头的一双手,创造了人类所需的一切,所以先民认识世界,崇尚五这个数字,大概由此生发,所以用五行来概括物质世界。《洪范》第八畴庶征,提出了天人感应的观念,但仍以物质世界自然气象为基础,与汉代唯心哲学史观的天人感应有很大的区别。尽管《洪范》五行对物质世界的认识远未达到科学的境界,但这是总结先民从生产实践中获得的朴素唯物观点,写进国家行政大法的第一条,要求人类保护环境,遵从物质性能利用,至今也是先进的思想。

第二条,五事。本条规范君王的行为,要求君王在治国之先做到五个方面的修养。崔述称之为“正身”,曰:“施于民者谓之政,故著于身者谓之事。身之未正,何以治民!故以五事先于八政也。”五事为“貌、言、视、听、思”,要向着“恭、从、明、聪、睿”方向发展,达到“肃、、哲、谋、圣”的品德境界,落到实处就是:工作认真、言论合理、观察明晰、听闻聪明、思考通达,是治理天下的五个必要条件。

《洪范》五事是后来儒家提倡修身齐家治国平天下思想的滥觞。

第三条,八政。君王设官分职,要管理好八大政务:“一曰食,二曰货,三曰祀,四曰司空,五曰司徒,六曰司寇,七曰宾,八曰师。”译为今语就是:农业、财贸、祭祀、工程、教育、司法、礼宾、军事。殷商时期,“国之大事,在祀与戎”。殷人最敬鬼神,纣王笃信天命,用兵淮夷,临到亡国,仍把“祀”与“戎”放在首位。武王革殷天命,小国胜大国,争取民心,把民生放在首位。《史记·周本纪》载,武王建周,“纵马于华山之阳,放牛于桃林之虚;偃干戈,振兵释旅,示天下不复用也”,所以把师降到末位。

第四条,五纪。五种天象时令的计时方法:“一曰岁,二曰月,三曰日,四曰星辰,五曰历数。”本条强调国君要重视天象观测,按时颁布历法,保证老百姓正常从事农业生产。《史记》在《五帝本纪》和《历书》中都记载黄帝观象授历,尧舜禹禅让也都申戒“天之历数在尔躬”①《历书》阐释历法的重要性,曰:“尧立羲和之官,明时正度,则阴阳调,风雨节,茂气至,民无夭疫。年耆禅舜,申戒文祖,云‘天之历数在尔躬’。舜亦以命禹。由是观之,王者所重也。”,君王要时刻放在心中。观象授历,既是君王的权力,也是君王服务于民的义务。五纪服务于农,故列为第四畴,紧接第三畴八政之后。

第五条,皇极。字面具有双关意义,指君王的权力至高无上,君王的法则至高无上。权力与法则两者不可分。皇,有两义,训大,训王。极,亦两义。《说文》:“极,栋也。”栋居屋之正中,因此极之本义为正中,简训为中。正中,可引申为法则、榜样。极,又训为终极,顶端,至高无上。传统旧注,训“皇极”为“大中”②《汉书·五行志》注引应劭曰:“皇,大;极,中也。”孔颖达《尚书正义》赞同此训。,谓君王处大中之位,行大中之道,极为贴切。即喻国君为国家最大的顶梁柱。房屋屹立不倒,靠的是顶梁柱。栋,承重最大,喻国君权力最大。栋,立于正中,喻国君以身作则,为天下臣民做榜样,做标准。朱熹训为“王极”,说:“皇,君也;极,标准也。皇极,非大中。皇乃天子;极,乃极至。言皇建此极也,东西南北到此恰好,乃中之极。”又说:“皇极二字,皇指人君,极便是指其身为天下做个样子,使天下视之为标准。”③朱熹之言,见《朱子语类》第七十九。比较两说,各有侧重面,本质没有多大区别。“皇极”为“大中之道”,即最高法则,侧重君王权威;“皇极”为“王极”,指君王行中正之道,为天下臣民表率,侧重君王中正之德。“皇极”的内容,既讲君王的最高权威,又讲君王行中正之德,两者皆有。也就是君王有双重身份,既是天下臣民的王,又是天下臣民的父母。

崔述曰:“畴虽有九,然尤重者《皇极》一章。”因为“皇极”就是建立最高的统治准则,用今语说,就是规范国家的行政制度和行政准则。本文在下一节目还要作专题解析。

第六条,三德。本条讲国君要具有正直、刚、柔三种品德,施之于政就是治理臣民的三种德教方式。“一曰正直,二曰刚克,三曰柔克。”三种方式分别施于三种类型的人。对平康正直的人,以正直方式对待;对倔强难于亲近的人,用强硬方式对待;对和顺可亲的人,用温和的方式对待。只有国君才具有赏罚和享受美食的绝对权威。所以“三德”紧接“皇极”之后为第六畴。崔述曰:“次之以三德,何也?所以助‘建极’之事也。”“皇极”强调君王持中正准则,为臣民榜样;“三德”讲作威作福。两畴从正反两个方面树立君王的最高权威。两畴紧密相关,互为补充,崔述误认为有错简,非是。④崔述《洪范补说》云:三德章“惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食。臣无有作福,作威,玉食。臣之有作福,作威,玉食,其害于而家,凶于而国,人用侧颇僻,民用僭忒”一节,疑在皇极章“归其有极”之下,“亦 皇极之盛,而错简于彼者”。三德章辅皇极,两章相辅相成,错简之说不成立。

第七条,稽疑。本条讲国君五谋决疑的决策程序:“谋及乃心,谋及卿士,谋及庶人,谋及卜筮。”卜筮指龟卜与蓍筮两谋,故为五谋。《洪范》民主性的精华集中体现在本条,说详后。

第八条,庶征。雨、旸(晴)、燠(暖)、寒、风,五种气象是否按规律发生,决定年成的丰欠,是检验国君政治得失的征兆。

第九条,五福、六极。长寿、财富、康宁、美德、善终,是五种幸福。短命、疾病、忧愁、贫穷、丑恶、衰弱,是六种不幸。极,通殛,诛杀,引申为惩罚。国君掌控五福、六极,用于赏罚,引导人民趋利避害。崔述曰:五福六极,“所以终‘建极’之事也”。

上述九畴内容,全面概括了西周新建国家的政治制度。法典全文简洁明快,组织严密,条理清楚,操作性强,给国君以及臣民以明确的指导,一部根本大法巍然屹立。

三、《洪范》大法的行政思想

《洪范》大法规范西周国家行政制度和行政准则,着重谈四个要点。

(一)天人合一的立国理念

《洪范》大法的序言,托言天授大法,为西周政权的合法存在建立理论基础。第五畴“皇极”明确提出国君是“天子”,“作民父母,以为天下王”。条文中用四畴的篇幅来构建天人合一的立国理念。这四畴是第一畴五行,第二畴五事,第四畴五纪,第八畴庶征。五行、五纪、庶征三畴讲天,五事讲君,即人。天人合一,表现为国君的行为与天行规律紧密相关。鲧搞乱了五行次序,不能治洪水,被杀了头。禹遵循五行次序,完成了洪水的治理而得天下。国君行为好,雨、晴、暖、寒、风的气象表现为休征;国君有过失,气象表现为咎征。国君与五纪,君好比岁,卿士好比月,师尹好比日。上下等级秩序合于天道。君臣秩序井然,政治清明,岁月日的自然顺序就不发生错乱;君臣乖谬,政治昏暗,岁月日的顺序紊乱,各种自然灾害就要发生。

天授君权是天人合一世界观的最高表现形式。殷人尊天帝为祖宗神,国君是天子。殷国的覆亡,说明天命不可靠。《洪范》大法重塑天人合一世界观,改天授君权为天授大法,在条文中以人赖以生存的五行为基础,用四畴篇幅构建以“五”为数术的哲学理念,即五行哲学。《洪范》重建的天人关系,天既是自然之天,又是意志之天。五行水、火、木、金、土是自然之天,庶征天人感应杂入意志之天。由此可见,《洪范》五行哲学重建的天人合一,用天授大法取代殷人的天授君权,没有本质的差别,但理念更为精细。天授大法确立了君主权力来自于天,至高无上;同时君主也要慎言慎行,自身修德,做好五事,否则将要受天地之责,气候异常,贤人在野,天命就要转移了。

(二)以王权为核心的等级行政制度

“皇极”位次处《洪范》大法的正中,为第五畴,集中构建最高统治准则,即国家行政准则,实施以王权为核心的等级行政制度。第六畴“三德”,第九畴“五福六极”是“皇极”的辅助条文。“皇极”思想主要有七个方面:

其一,君王是国家的核心人物,有至高无上的权威。“天子作民父母,以为天下王。”“惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食。”其二,君王必须建立中正、无私的准则,臣民必须遵守这些准则,不能违背。“无偏无陂,遵王之义。无有作好,遵王之道。无有作恶,遵王之路。无偏无党,王道荡荡。无党无偏,王道平平。无反无侧,王道正直。会其有极,归其有极。”其三,君王必须掌握赏罚权力,才能有效管理国家。“敛时五福,用敷锡厥庶民。”辅之以威,便是“五福六极”。崔述曰:“所以终‘建极’之事也。赏罚之权操之自上,然后能使人协于极,故曰‘享用五福,威用六极’。”其四,所有臣民不得结党营私,朋比为奸。“凡厥庶民,无有淫朋,人无有比德。”其五,君王要任贤为官,俸禄优厚,让其施展才能,使国家繁荣昌盛。“凡厥庶民,有猷有为有守,汝则念之。”“凡厥正人,既富方谷。”“使羞其行,而邦其昌。”其六,君王对待臣民要一视同仁,公平正直,不欺压弱势平民,不惧怕强权显贵。“无虐茕独而畏高明。”其七,君王尚德。一是鼓励臣民好德。“而康而色,曰‘予攸好德。’汝则赐之福。”二是要有宽容之德,对那些没有犯罪而又不符合“皇极”标准的人要宽容。“不协于极,不罹于咎,皇则受之。”

(三)《洪范》“稽疑”,闪射民主性的光芒

《洪范》“稽疑”提出的五谋决疑程序写入法典,实质是古代先进的政治家周武王和先进的思想家箕子探索从法制上杜绝个人独裁的一种尝试。“稽疑”规范的国家重大决策程序闪射民主性的光芒,其民主性表现在三个方面。

第一,建立卜筮咨询机构。“择建卜筮人,乃命卜筮。”古代的卜筮人是掌管文化的精英,他们积淀的政治经验为王权服务,相当于智囊和顾问。精选的卜筮人都是专家,由这些专家组建的卜筮机构,其实就是君王决策的咨询机构。“三人占则从二人之言。”三人是多的意思。三占从二,是少数服从多数。旧注释“占”为卜筮方法,谓用三种方法,或三人并占,以从其二①旧注指孔传和郑注。《尚书》孔安国传云:“夏、殷、商卜筮各异,三法并用。从二人之言,善物丛众,卜筮各三人。”郑玄《尚书》注:“卜筮各三人。太卜掌三兆,三易。”《周礼·春官·太卜》云:“大卜掌三兆之法。一曰玉兆,二曰瓦兆,三曰原兆。……掌三易之法,一曰连山,二曰归藏,三曰周易。”孔郑两位大经师均解“三人占”为三法并用,或三人并占,《周礼》时代的繁琐占卜或许如是,不符古朴的《洪范》。。崔述云:“旧说以为占用三人,非也。此但言于占者之言当从其多者,不当从其少者耳,非限以三人也。”崔氏释“占”为“议”是正解。《说文》云:“占,视兆也。”古代贞卜分为三个步骤。一,命龟,把贞问的事向鬼神祷告。二,灼龟示兆。三,审视兆形,进行吉或凶的解析叫占。占,只是卜筮过程的一个步骤,即视兆评议。《公羊传》桓公六年何休解诂引《尚书》曰:“三人议则从二人言。”“占”字作“议”。此当是崔氏正解的依据。众人议兆,少数服从多数,避免个人操控,这是民主决疑的最要原则。

第二,君王决疑,要遵守程序。“稽疑”的字面意义是考核决疑。《说文》曰:“稽,留止也。”段玉裁注:“凡稽留则有审慎求详之意。”故稽引申为考。孔颖达《正义》曰:“稽疑者,王者考正疑事。”谓国君对重大的决策,不能一言堂,匆匆决断,要停留有充分时间考查研究,要广听众议,先人后龟。具体程序为“五谋”决疑:要谋及乃心,谋及卿士,谋及庶民,谋及龟与卜。崔述云:“是以圣人广搜博采,不以己所见,遂以为然。”

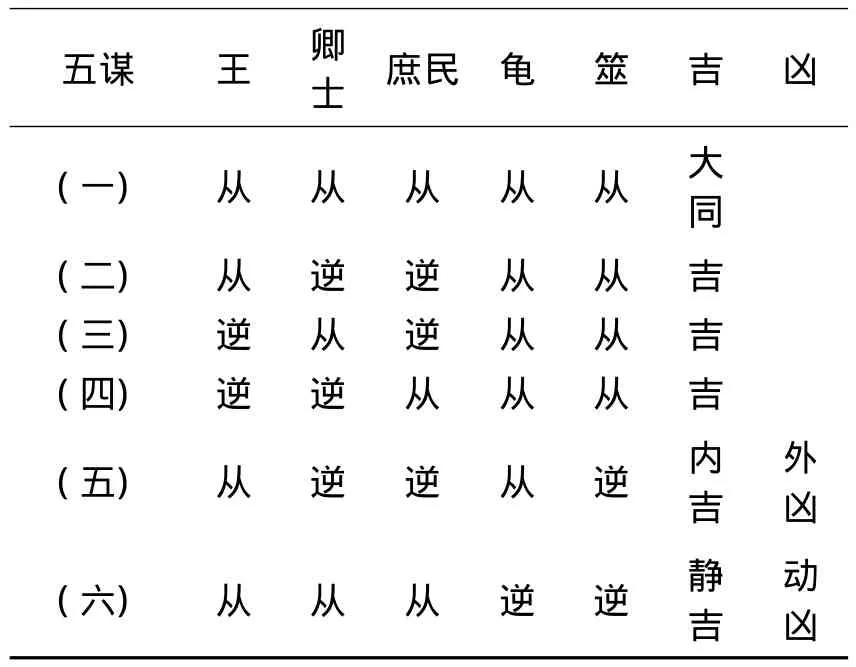

第三,“稽疑”规范了五谋决策操作细则,法典列举了六种形式,如表1:

表1 五谋稽疑的六种形式

吉,就是通过。凶,就是被否决。上述五谋决策操作细则,体现的民主决策程序的原则有三个方面:

第一,(一)王、卿士、庶民、龟、筮,一致赞同,举国一致,大吉大利。当代的举国一致,方式为全国公民投票。

第二,(二)(三)(四)王、卿士、庶民三方鼎立,只要龟、筮一致赞同一方,即可通过。表现出五谋从三,少数服从多数。龟、筮代表智囊团,在决策中起平衡杠杆作用,即便是王与卿士联合反对也不能操控决策。

第三,(五)(六)两项决策,在一定条件下多数也可服从少数。其一,君王只要取得龟的同意,便夭、散宜生等一大批贤才辅佐。《洪范》大法把尚德任贤写入法典。第六畴,“用三德”;第九畴五福之四“曰攸好德”;第五畴“皇极”,君王要赐福“予攸好德”之人,对“有猷,有为,有守”的贤者,“汝则念之”,“人之有能有为,使羞其行,而邦其昌”。

王道正直。即“皇极”,君王要有最高权威,对臣民一视同仁,“无虐茕独而畏高明”,施中正之德,尤其是要遵守“稽疑”的五谋决策程序,广听众议,则王道平平,王道正直。

五福六极。《洪范》第九畴五福六极,谓君王要操执赏罚大权,“享用五福,威用六极”,然后才能使人协于极,君王方可“惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食”。可决策内政,体现了王权至上,但对外决策,如征伐大事,必须三谋以上,多数赞同才能决策。其二,王、卿士、庶民赞同,龟筮一致反对,静吉动凶,实际是保持现状,无有举动。表明在民主决策体制下,社会精英的重要作用,它是国家慎重决策的一付清醒剂。上述《洪范》“稽疑”的三个方面,明显地是限制王权独断专行的民主决策程序,这无疑是周人原始民主的遗存,也是周人吸取殷人亡国教训实施政治改革的硕果。

(四)《洪范》大法的核心价值体系

《洪范》大法的核心价值体系可用十六个字概括:敬天保民,尚德任贤,王道正直,五福六极。分说于次:

敬天保民。《洪范》大法序言、第一畴五行,第八畴庶征,主旨讲敬天。君王权力来自天授,要长保政权,必须敬天,遵守五行,重视庶征的警示。第二畴五事,第三畴八政,第四畴五纪,主旨讲保民,君王要修身办好五事,管理好八政,注重民生,以农为八政之首务,颁布历法为农服务。

尚德任贤。尚德任贤,周人传统。《史记·周本纪》载,周始祖后稷,为帝尧农师,播时百谷,及其子孙,皆有令德。公刘复修后稷之业,百姓怀之,周道之兴自此始。古公亶父施仁,民颂其德。西伯姬昌,遵后稷、公刘之业,笃仁,慈少,礼下贤者,士以此多归之。武王灭殷,靠的是太师姜尚、太颠、闳

四、《洪范》大法对中华文化的影响及其研究之意义

《洪范》大法对中华文化的影响,主要有三个方面。

(一)《洪范》大法蕴涵丰富的思想,是中国传统文化的源头

《尚书》为儒家五经之一,《洪范》是《尚书》中最重要的篇目,是儒家的经典。《洪范》是对夏商及周人悠久文化的总结,以法典形式颁行于世,影响巨大。

首先,它是儒家思想的源头。①参见赵俪生《洪范疏证驳议》一文。儒家中庸思想来自“皇极”。五事:肃、、哲、谋、圣,是孔孟仁、义、礼、智、信五德的三代标准,也是孔子在《论语·季氏》中提出的“君子有九思”的源头。儒家倡导的等级礼制、尚德任贤、敬天保民、修身齐家治国平天下,无一不是《洪范》思想的发扬。

其次,《洪范》思想也为先秦诸子政治经济哲学体系的建立,提供了启迪和思路。《管子》经济思想“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,以及管仲相齐通货积财,富国强兵思想,是《洪范》八政以食货为先的延伸与发展。到战国纷争之世,各种政治学派从《洪范》中吸取各自所需的思想营养。道家认为君王建立的统治准则是“道”,墨家认为君王建立的统治准则是“兼爱”,法家认为君王建立的统治准则是“法”,皆来自于对“皇极”思想不同的解读形成的学派。法家“法、术、势”的统治术,是对《洪范》三德思想的发展。

再次,战国末阴阳家提出的“阴阳五行说”以及五德更替政权的“五德终始”学说是改造和发展《洪范》五行与庶征的思想。刘节《洪范疏证》说,《洪范》五行袭自战国末的阴阳五行说,完全颠倒了二者的发展脉络是不能成立的。

(二)周公全面推行《洪范》大法,奠定了西周极盛的成康之治

周公是西周建立仅次于武王的第二号人物,中国古代最伟大的政治家和思想家之一。时贤杨尚奎在《宗周社会与礼乐文明》一书中对周公作了最崇高的评价。杨尚奎说:

没有周公,不会有武王灭殷的一统天下;没有周公,不会有传世的礼乐文明;没有周公,就没有儒家的历史渊源,没有儒家,中国传统文明可能是另一种精神状态。②杨尚奎:《宗周社会与礼乐文明》,人民出版社,1997年版,第141页。

周公,名旦,周文王第四子,武王之弟。武王制定《洪范》大法之后,不久病逝,武王之子姬诵即位,是为成王。成王年幼,周公摄政。文王第三子,周公三兄管叔姬鲜不满,勾结武庚叛乱,周公毅然东征,用了三年时间才平定了叛乱。周公摄政七年,还政成王。周公执政七年,办了七件大事,伏胜《尚书大传》记载说:

一年救乱,二年克殷,三年伐奄多方,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。

周公再造西周,稳固政权,制礼作乐,完善国家制度。他还政成王,不是功成身退,而是遵守“皇极”原则,维护周天子的最高权威。周公执政期间,发布一系列文告,全面推行《洪范》大法,奠定了成康之治的基础。崔述曰:“皇极”准则“荡荡平平,莫不‘遵王之道’。所谓道德一而风俗同者,此也。是以成周之治几于唐、虞,成康之世刑措不用,岂不因于此哉!”崔氏评论,极为中肯。周公执政七年,发布的一系列文告,生动地证实了是《洪范》大法创造了西周极盛的成康之治。

《史记》记载,周公作了《大诰》《微子之命》《归禾》《嘉禾》《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》《多士》《无逸》《多方》《周官》《立政》《君奭》共十五篇,还有一篇秘藏的文件《金滕》③上述篇目载《史记》之《周本纪》《鲁周公世家》《燕召公世家》。。《今文尚书》缺《微子之命》《周官》《归禾》《嘉禾》四篇,《古文尚书》中有《微子之命》《周官》。这些文告,提供了周公全面推行《洪范》大法的证据,是研究《洪范》极其珍贵的历史文献。

周公在文告中大力宣扬敬天保民思想。周公敬天,说西周政权来自天命。他常说“敷前人受命”④《尚书·大诰》。,“用怿先王受命”⑤《尚书·梓材》。,“文王受命惟中身”⑥《尚书·无逸》。,“惟周公诞保文武受命”⑦《尚书·洛诰》。。为西周政权的合法提供理论基础。周公又认为天命靡常,“惟命不于常”⑧《尚书·康诰》。,“天不可信”⑨《尚书·君奭》。,说明殷之所以亡,周之所以兴的原因,就是天命转移。周朝要长保政权,就要敬天,畏天。《君奭》《酒诰》反覆申说,殷人从成汤到帝乙,因敬天、畏天,王业有成,后世子孙荒忽政务,纵酒享乐,天命就把亡国大祸降给了殷。《大诰》《多士》强调天命不可违,东征平叛是顺从天命,殷人要顺从天命,不要怨恨周人。《洪范》宣扬的敬天思想为周公的文告提供了理论依据。

周公的保民思想,在诸诰中尤为突出。

《梓材》曰:“惟王子子孙孙永保民。”

《酒诰》曰:“在昔殷先哲王迪畏天显小民,经德秉哲。”

《无逸》曰:“能保惠于庶民。”“怀保小民。”

周公的保民思想是对《洪范》“天子作民父母”,以及八政中“食货”为首思想的弘扬。周公平定了武庚之乱,封康叔姬封于卫统治殷遗民,告诫康叔“王应保殷民”,把广大民众与叛乱分子区分开来,敞开伟大政治家真诚保民的胸怀,实为难得。

尚德任贤,更是周公执政不遗余力推行的政策。据统计,周公在诸诰中使用“德”字的频率极高,多达67处,申说君王统治臣民的准则是敬德、明德、自身修德以行政三个层次的内容。

周公讲敬德。《召诰》曰:“王敬作所,不可不敬德。”又说:“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷。(夏)惟不敬厥德,乃早坠厥命。(殷)惟不敬厥德,乃早坠厥命。今王嗣受厥命,……肆惟王其疾敬德,王其德之用,祚天永命。”天命惟德是辅,敬德得天命,不敬德就要失天命。

周公讲明德。《梓材》曰:“先王既勤用明德,怀为夹,庶邦享作,兄弟方来,亦既用明德。”意谓:周国的先王辛勤努力地光大德政,贤臣来辅佐,许多诸侯主动纳贡称臣,甚至兄弟之国也来臣服,这都是光大德政的效果。

周公讲修德。《召诰》曰:“其惟王位在德元,小民乃惟刑用于天下,越王显。”意思是说,君王在天子之位要以德为表率,这样在下位的小民就会在全国依法行事,发扬君王的德政。越王显;越,发扬光大;显,指显德。

周公尊贤、任贤,是历代君王的表率。周公礼贤下士,“一沐三捉发,一饭三吐哺”①引文见《史记·鲁周公世家》。。周公在《立政》中强调选拔官吏要尚贤任德,在《君奭》中与召公讨论尚贤任德的重要性。限于篇幅,不具引。

(三)《洪范》儒化后成为集权专制理论

《洪范》“皇极”构建的是以王权为核心的等级行政制度,它要达到两个目的。一是王权至高无上,保障国家机器顺畅运转;二是王权要执行中正之德,王道无偏无陂,平平正直,君王要做出表率不走向独裁专制。为此,《洪范》条文用“五行”、“五事”、“稽疑”、“庶征”四畴来节制或平衡国君的权力,保障王道执中,体现国家机器应是公权力的机关,“无虐茕独而畏高明”。所以《洪范》是中国古代一部开明的治国宪法。

当战国纷争之世,百家学说兴起,各种学派都在探索长治久安的治国之术,一种中央集权的皇帝制度正在兴起,“皇极”尊主,王权至上的一面被无限夸大,变成了皇帝独裁理论。《洪范》的五行、庶征本是节制王权的理念变成了阴阳五行、天人感应、五德终始的学说,强化君权神授,要人民俯首贴耳尊天尊君。成为君主专制集权的理论。董仲舒阐释的“天人感应”,也承袭了《洪范·庶征》示警的思想,试图用天帝的权威来限制君权的无限膨胀。但董仲舒宣扬“天不变,道亦不变”,淡化天命转移,削弱了示警的意味。《洪范·五行》是敬畏自然之天,告诫君王要遵循五行的物质属性,合理开发自然,是朴素的唯物论。“阴阳五行”与“五德终始”,宣扬神学目的论,强调敬畏意志之天,是精细的唯心论。到了东汉,日食天变,策免三公,“天人感应”反被暴君所利用。《洪范》序言托言禹传天赐大法,虽然是重建君权天授,却留有节制王权的空间,因为“法者,天子所与天下公共也”②西汉文帝朝名臣张释之语,见《史记·张释之冯唐列传》。。到了汉儒手里,“天赐大法”的托言被用河图、洛书的妄语来证实,增强天帝的目的性和神秘色彩,也就是增强君王的绝对权威,缩小节制王权的空间。由此可见《洪范》被儒化的过程,就是一部开明的法典被改造成集权理论的过程。一句话,战国秦汉以后经学化的《洪范》,不是《洪范》法典本义的意识形态,是儒学层累的集权理论。

华夏民族兴起于黄土高原。华夏文明植根于农耕文化。古代先民日出而作,日没而入,生产力低下,靠天吃饭,所以尊天、敬天。天人合一的观念自然形成。《洪范》“庶征”的感应,只限于雨、晴、暖、寒、风五种自然气象,这也是古代先民从生产实践中总结出的经验。气象变化,影响万物生长,影响农业丰欠,于是思想家上升为庶征的意识形态用来警示国君,不过是古代问责国君的一种形式。自然灾害时有发生,政治好坏影响国家的抗灾能力,所以“庶征”思想根植于现实政治,不是神学体系。《洪范》序言天赐大法的托言也不是神学政治,只不过是为世俗政权披上合法外衣的哲学理念。有人说《洪范》大法的核心思想不过是“描绘出一幅神权政治的蓝图”,旨在“宣扬神权政治”①王世舜:《尚书译注·论洪范》。。也有人以此为依据,说《洪范》大法产生于商代,因为“《洪范》的中心思想是,以唯心主义神学世界观,倡导一种基于上帝意志的神权政治论”,“这完全是商代统治者所执行的一套自成体系的统治思想”②刘起:《洪范这篇统治大法的形成过程》。。我们认为这是对中国古代天人合一,天授君权哲学理论的过度夸张,既不符《洪范》思想,也不符中国历史。中国古代从夏商周的王权时代到秦汉大一统的皇帝制度,从未有过神权时代。神权政治必须符合两个要素:一是全社会信仰神权高于一切;二是神权力量高于世俗权力。中国世俗的王权和皇帝,从未匍匐在天帝脚下,中国人也从不信仰宗教,哪来神权政治。

此外,还有一个枝节,如何解释“皇极”中“无虐茕独而畏高明”十分重要。旧注的解释是正解。孔传曰:“茕独者不侵虐之,宠贵者不枉法畏之。”正义曰:“天子无陵虐茕独而畏避高明。”均以“无”字统贯全句。《诗经·大雅·蒸民》曰:“不侮矜寡,不畏强御。”可为本句作注脚。这与“皇极”持中正之德的思想是一致的。今人时贤有人提出新解,说“而”字是连接“无虐茕独”与“畏高明”两个句子,谓“不要虐待那些无依无靠的人,然而对那些高贵显赫的贵族却要畏惧”。甚至说:“天子不过是贵族的代表,同属于奴隶主阶级,天子当然不会站在贵族的对立面。”这是极端的教条主义阶级观点分析法,不符“皇极”天子执中,王道平平正直的理念,是误解。

《洪范》大法之所以被儒化,有主客观的深层原因。客观原因是经济基础决定上层建筑。以农耕为基础的古代社会,没有中央集权的皇帝制度,无法形成举国一致。秦汉大一统结束春秋战国的长期战乱,皇帝集权制度是历史的必然。儒学的核心价值是尊君仁民。尊君为秦汉大一统的中央集权制度奠定理论基础。司马谈一针见血指出:儒家“序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也”③司马谈:《论六家要指》,载《史记·太史公自序》。。所以儒家的尊君是专制集权理论。秦汉大一统,带来中华民族的大发展,这是历史的进步。因此,《洪范》被儒化,是历史的必然。《洪范》闪射的民主性光芒,是原始民主的遗存与发扬,不可能长久。《洪范》被儒化的主观原因,是节制王权的理论先天不足,民主性缺失制度保证。“稽疑”的五谋决疑,起制衡作用的卜筮机构和卜筮人由王和卿士遴选。君王可以通过掌控卜筮机构和卜筮人来操纵决策。君王与龟意见一致就可决策内政,已为王权专断开了后门。

斗转星移,中国历史行进到辛亥革命,帝制结束,掀起五四运动,提倡科学民主,儒学受到批判,孔子偶像被推倒,这也是历史的必然。如今振兴中华,弘扬传统文化,儒家核心体系中的仁民理念,孔孟主张的仁政学说,民为邦本,个性修养,忠诚信义等等价值观,仍是中国传统文化中的瑰宝。对于传统文化,扬弃其糟粕,继承其精华,是我们的责任。这就是本文写作的命意之所在。

今天研究《洪范》价值主要有两点。第一,一部治国的开明大法是怎样产生的,可以启迪思维,提供经验。第二,《洪范》大法的民主光辉是怎样退去的,可以提供殷鉴和吸取教训。《洪范》大法节制王权的理念和手段,一靠虚无的天帝示警,二靠君王修德自律。《洪范》大法的儒化,从开明理念走向集权理论,生动地证明民主决策程序,缺失制度制衡,靠自律来节制个人至高无上的权力是无效的。讨论《洪范》,具有重大的现实意义。

五、附《洪范》语译

(一)序言

周武王战胜殷国,杀了殷纣王受,封立武庚为殷的继承人,并把箕子带回到了周都镐京,制作了《洪范》。

周武王十三年,访问箕子。武王说:“唉,箕子啊,天帝庇护着下界的民众,使大家相互和谐安居,我不知天帝使民众安居井然有序的常理究竟是什么。”

箕子于是回答说:“我听说在先前鲧用土去堵塞洪水,扰乱了五行。天帝大怒,不把‘洪范九畴’传授给鲧,常理遭到败坏,鲧被处了极刑。禹承父业,完成了治水大业,天帝就把‘洪范九畴’传授给禹,于是民众安居和谐有序的常理流传下来。”

(二)纲目

《洪范》九畴第一条讲五行。第二条讲君王要恭敬地修身做好五事。第三条讲治理国家的八大政务。第四条讲协调好五种纪时方法,颁布历法。第五条讲统治准则,君王要建立至高无上的权威。第六条讲君王治理臣民的三种品德与方式。第七条讲君王决策要用透明的程序处理疑难。第八条讲君王要高度重视各种警示征兆。第九条讲君王用五种福泽劝人为善,用六种不幸戒人作恶。

(三)条文

第一条,五行。一是水,二是火,三是木,四是金,五是土。水的特性是向下湿润,火的特性是向上燃烧,木的特性是可以弯曲与伸直,金的特性是通过熔化可以随意铸造形状,土的特性是可以种植庄稼。向下湿润的水味道是咸的,向上燃烧的火味道是苦的,可以弯曲与伸直的木味道是酸的,可以随意变革形状的金味道是辛的,土地生长的庄稼味道是甜的。

第二条,五事。君王修身的五事。一是仪容,二是语言,三是观察,四是听取,五是思考。仪容谦和恭敬,语言使人顺从,观察事物明晰,听取意见聪敏,思考问题通达。仪容恭敬导致臣民严肃,人人顺从带来天下治理,观察明晰产生智慧,听取聪敏就能善谋,思考通达成为圣人。

第三条,八政。君王要勉力(管理好)八大政务。一是农业生产,二是工商财货,三是神灵祭祀,四是工程与交通,五是文化教育,六是公安司法,七是礼宾外务,八是军事防务。

第四条,五纪。君王协调五种纪时方法观天授历。一是年,二是月,三是日,四是星辰,五是历数。

第五条,皇极。君王要建立最高权威的准则。集中五种福泽,把它布施给广大民众。这样,你的民众就会拥护你最高权威的准则,进献给你遵循准则的一颗赤心。凡是君王的民众,没有邪恶的帮派;全体百官,没有相互勾结的朋党,心中只有君王建立的最高准则。凡是君王的民众,那些有谋略,有作为,有操守的,君王要常常想到他们。民众中有与君王最高准则不协调的行为,但还没到犯罪的程度,君王就要宽容他们。有人和颜悦色地说:“我所追求的是修养好的品德。”君王要赐给他福泽,这些人就会拥护君王的最高准则。不要欺压那些无依无靠鳏寡孤独的平民,也不要畏惧那些大权在握的达官显贵。进用有能力有作为的人,让他们充分发挥才能,提高德行,你的国家就会繁荣昌盛。凡是在位的官员,使他们既富有又尊贵,但你给予的高薪未能调动起他们的积极性为国家做出贡献,那就是这些官员们的罪过。至于那些不修养品德的人,你虽然赐给他们福泽,他们即使替你做事也干不好,使你取怨于民。不要偏,不要斜,应当遵循君王的正义;不要有私心爱好,要遵循君王的道义;不要为非作恶,要遵循君王的正路;不要有偏私,不要结朋党,君王的道路非常宽广;不要结朋党,不要有偏私,君王的道非常平坦;不要反常,不要倾侧,君王的道路非常正直。君王凝聚臣民,靠的是最高准则;臣民归服君王,也靠的是最高准则。这就是说:君王的最高准则要做最广泛的散布和宣传,因为这准则是天下的常理,天下的大训,符合天帝的旨意。凡是君王的民众,要把君王宣布的训言作为最高准则,要顺从要遵行,以此来接近天子的光明。换句话说:天子是民众的父母,是天下的君王。

第六条,三德。三种治理臣民的德教方式:一是用正直的方式进行管理,二是用强制的方式进行管理,三是用温和的方式进行管理。对于平正康宁的人用正直的方式进行管理,对那些倔强难于亲近的人用强制的方式进行管理,对和蔼可亲的人用温和的方式进行管理。对暗藏潜伏的危害小人用强硬的方式对待,对高尚明智的上层显贵用温和的方式对待。只有君王才有权赏赐幸福,只有君王才有权实施惩罚,只有君王才可以享受美食。臣下没有权利行使赏罚和享受美食。臣下这样做了,就会危害王室,祸害国家。百官因此偏邪不正,民众因此犯上作乱。

第七条,稽疑。重大决策的决疑方法:选择卜筮专家,建立稽疑咨询机构,命令他们进行龟卜和蓍筮考察吉凶。卜筮的征兆像雨、霁、蒙、驿、克、贞、悔共七种。①七种征兆为:雨,降雨之形;霁,雨后初晴的云气之形;蒙,雾濛濛的混沌之形;驿,散落的云气之形;克,兆相交错之形,此五种为龟卜的征兆。贞,内卦;悔,外卦,此两种为筮占卦象。推演研究这些兆卦的变化,分别由龟卜与蓍筮两组专家多人研讨,三人审议采信多数两人一致的意见。君王决策有重大的疑问,君王首先要问你自己心里的考虑,依次再与卿士(大臣们)商议,与庶民商议,最后问及卜筮。君王自己内心同意,龟卜同意,蓍筮同意,卿士同意,庶民同意,这就叫大同。君王自身安康强壮,子孙兴旺大吉。君王同意,龟卜同意,蓍筮同意,卿士反对,庶民反对,吉利。卿士同意,龟卜同意,蓍筮同意,君王反对,庶民反对,吉利。庶民同意,龟卜同意,蓍筮同意,君王反对,卿士反对,吉利。庶民同意,龟卜同意,蓍筮反对,君王反对,卿士反对,吉利。君王同意,龟卜同意,蓍筮同意,卿士反对,庶民反对,进行内事吉利,进行外事则有凶灾。龟卜与蓍筮意见一致而君王、卿士、庶民的意见也一致,两者相反,那就要安静下来吉利,有所举动则有凶灾。

第八条,庶征。多种警示的气象征兆:有雨、晴、暖、寒、风。按时令五种气象齐备,各自按正常的顺序发生,那么草木繁茂,作物丰收。其中某一种气象过多,就是凶灾;某一种气象过少,也是凶灾。要使五种气象美好:君王仪态肃敬,雨水按时降落;君王政治清明,晴天适时出现;君王处事明智,暖热的夏天及时到来;君王深谋善断,寒冷的冬天适时而至;君王通达圣明,风就按时发生。

五种凶恶气象的产生:君王行为狂傲,雨水下个不停;君王政治混乱,晴天持久成干旱;君王贪图逸乐,夏天持久炎热;君王处事严急,冬天持久严寒;君王闭塞昏暗,狂风刮个没完。说到隶属关系,君王好比岁,有了过失影响一年的气象;卿士好比月,有了过失影响一月的气象;师尹好比日,有了过失影响一天的气象。年、月、日的时间顺序都不发生变易错乱,百谷丰收,象征君臣和谐,政治清明,贤能的人受到重用,国家平安宁静。日、月、年时序变易错乱,百谷不熟,象征君臣不睦,政治昏暗,贤能的人不受重用,国家因此不安宁。民众就像天上的星星,有的星喜好风,有的星喜好雨。日、月按规律运行,便有冬天,有夏天。月的运行失常,跟了星星,靠近箕星就刮风,靠近毕星就下雨。

第九条,五福、六极。五种福泽:一是长寿,二是财富,三是健康安宁,四是喜好美德,五是长寿善终。六种最不幸:一是不得好死又短命,二是疾病,三是忧虑,四是贫穷,五是丑恶,六是衰弱。

【责任编辑 朱正平】

A Liberal Constitution of Governance in Ancient China——An Interpretation of Hongfan in Shangshu

ZHANG Da-ke

(Central Institute of Socialism,Beijing 100081,China)

Shangshu is a collection of political documents covering three dynasties of Xia,Shang and Zhou in ancient China,and among these documents,Hongfan as a standard code is different from others.According to Kongzhuan,“Hong means greatness and Fan is law.Hongfan expresses the great law of universe”and“Jizi wrote it”.“The great law of universe”means the fundamental law of the nation,which is called“constitution”in modern times.As a standard national constitution,Hongfan can be divided into three parts:preface,outline and articles.The preface introduces the time,place and reasons of the production of Hongfan and the author.Outline and articles stipulate the nation’s administrative program shining the light of democracy,which is a miracle of Chinese culture because it was written in the ancient times.Hongfan was naturally written at the initial time of Zhou Dynasty due to Zhou urgently needed a code to stabilize the society and established the state after it seized the state power by revolutionary means.Later,Hongfan became the Confucian classics and was paid attention to by politicians and thinkers through the ages and Hongfan becomes one of great subjects in the study of Confucian classics.However,after being one of Confucian classics,the interpretations of Hongfan didn’t develop the spirit of democracy but was covered with layers of mysteries and moved to the opposite side of democracy and eventually became a theory of utilitarianism which combined with the theology of telepathy between Heaven and Man.This interpretation reduces Hongfan to its true colors in history.

Hongfan in Shangshu;Huangji;decision;democracy;theory of utilitarianism

K225

A

1009—5128(2012)09—0005—12

2012—06—30

张大可(1940—),男,重庆长寿人,中央社会主义学院教授,中国历史文献研究会常务理事、中华伏羲文化研究会常务理事、中国史记研究会常务副会长,主要从事中国历史文献学和秦汉三国史的教学与研究。