现代编目工作的理论发展和趋势

2012-09-14张玉

张 玉

(中共上海市委党校图书馆,上海 200233)

1 从编目概念和内容的变化看编目工作的发展

文献编目工作是进行文献管理、知识管理的基础。现代信息技术的进步使编目工作有了飞跃发展,从最初的图书编目,逐步发展为文献编目,最后产生信息资源编目;编目对象从传统的印刷文献扩大到电子出版物以及各种网络多媒体信息资源;编目方式从传统的手工编目到计算机编目再到联机联合编目、网络资源编目。在编目方式和内容上都发生了重大变化,编目内容也因机读目录和网络资源编目而产生的各种元数据而更加丰富,从对文献的描述著录、主题标引等基本内容延伸到对信息资源的深层次开发。

文献编目工作的发展必然促进编目理论的发展和变化,联机联合编目、网络资源编目是现代编目的突出特点,它促进了对编目理论和规则的研究。国际图联(IFLA)2003年在德国法兰克福召开专家会议并通过《国际编目原则声明(草案)》便是对编目工作研究的一次总结。此后国际图联对这一草案进行不断修改,根据各国语言文化和编目传统的不同,统合各国专家的多方面意见,于2008年正式通过了《国际编目原则声明》,并于2009年用包括中文在内的17种语言发布。《国际编目原则声明》是对现代编目的一个全新的总结,是对编目概念的新认识。

2 从传统编目理论与现代发展看编目理论的变与不变

虽然编目的内容发生了质的飞跃,但编目理论中的一些原理和规则是不变的。任何事物都有其发生发展的过程,编目的产生和发展是社会发展的需要,并随社会的发展而发展,对编目理论的研究也应不断深入,从“巴黎原则”到2009年新的原则就表明了这种进步。我们可以通过比较来认识编目理论中的变与不变,通过研究的不断深入,便于我们更好地把握其发展方向,去开创编目工作的新局面。

2.1 文献编目中的矛盾

编目工作内容就是生产目录的一系列操作过程。对编目理论的研究有“交流说”、“矛盾说”、“书目控制论”、“知识组织说”等,这些理论和学说对编目工作进行了分析和解释,促进了编目理论研究[1]。从编目的历史看,文献编目是在文献出现,并积累到一定规模之后,人们在对文献进行收藏、整理的过程中形成的。初始的目录可能只是记录藏书的一种账簿,后来逐步发展成为目录形式,它既可反映藏书情况,又能反映文献的内部联系,以便于管理和查找文献,编目的职能随社会的发展不断演变和丰富。人们最初对文献进行分类、整理,是为更好、更系统地记忆、查找文献。通过社会交流形成了编目人员向人们提供目录的行为,并形成了目录工作的主要矛盾——编目工作与读者需求之间的矛盾。“矛盾说”即反映了这一规律,即科学地揭示和有效地报导文献信息与人们对它的特定需要之间的矛盾是促进编目发展的动力。这一学说通过编目主体和服务对象的关系说明了编目工作应遵循的规律。它强调了对读者的服务,所有的编目原则声明中都指出编目工作的首要目标和最高目标就是为用户提供便利,这是编目工作最基本的原则。《国际编目原则》中首要原则和最高原则是用户的便利性,在对检索名称的受控形式做出抉择时,应首先考虑到用户;著录与检索中使用的词汇应与大多数用户所用的词汇相一致。这些最基本的原则是编目工作的基本规律。所改变的只是用户需求的不断变化,这就要求编目内容和理论的更新和变化。现代编目正是因为用户需求的不断扩大,产生了机读目录、网络资源编目等各种应用,编目内容也随之发生巨大的变化。

在目录成为大多数人需要之前,目录作为个人的需求则蕴含着另一矛盾在其中,即基于知识组织的简与繁、无序和有序的矛盾。人们为便于学习和记忆知识,有努力使知识更加简化和系统化的倾向。每个人都期望最省力地获取知识,在认识实践活动中,人们会对文献知识不断进行总结和系统化,这就是知识组织中简与繁、有序和无序的矛盾。这些矛盾既存在于知识内部,又发端于人的认识,对知识序化的更高追求就是优化[2]。无论是图书还是信息资源编目,其基本的著录方法,以及目录的基本组织方法都吸取了传统编目的知识和经验。对编目的一些基本原则,如标准化、规范性、易检索等同样适用于所有的目录。各种信息资源的编目及其产生的新的原则和规范,可以说是编目理论的一种延伸和拓展。

2.2 文献编目与书目控制

目录的作用就是将有关文献信息和书目情报及时提供给读者,便于读者在海量文献中找到自己的特定需求。由于信息技术的发展和世界文化交流的需要,书目控制成为必然。UNESCO在1967年指出,“书目控制就是通过建立书目集中管理体系,对文献流实行宏观控制,以便最有效地实施文献资源合理而充分的使用,有时表示一种活动或过程即书目数据生成、存储、操作和检索的过程。”国际图联(IFLA)提出“从书目的目的出发,控制人类已出版的全部文献”[3]。书目控制有宏观和微观控制之分,描述控制和检索控制属微观控制,规范控制则具有宏观控制的功能。现代目录学是研究书目控制方法、理论和历史的学科,书目控制论利用控制论原理对书目系统进行模拟,将人类知识载体的提示与交流及其书目活动所形成的联系作为一个能够控制和调节的机器,作为一个同外界具有广泛联系的动态系统。书目控制是通过书目掌握各类型的存在及其被记录的特征,并有效地进行检索。它始终围绕着文献的存在及其特征、用户检索需求、书目编制方法及其形成的系统三者之间进行。书目控制主要包括4个方面:文献编目源控制、书目技术方法控制、书目系统控制、书目信息系统控制。书目控制是人类面对无限增长的文献信息对人类有限的接受能力挑战的一种必然的对策。

各种编目规则、目录交换格式都通过编目工作来施行。对编目过程的控制是进行书目控制的基础,控制论的应用使文献编目达到了一个新的层次,无论是微观范围的编目,还是大型的联机联合编目都离不开书目控制。

2.3 对编目过程理解的变化

书目的微观过程包括著录和标目两部分。文献编目工作就是通过著录和标引对文献信息特征进行描述和序化,生产出书目的过程。朱同同将编目工作原理分为确认原理、标引原理、属性原理和简明原理,指出著录的基本要求是确认在编文献,标引的核心工作是规范控制,编目从根本上说是专家标引系统,其最高目标就是简明。传统的目录由书目款目和编排法则组成,现代书目则是对记录的著录和对检索点的选取,检索点即决定了记录的查找顺序,它是编目法则的一种升华。从本质上说无论是手工编目还是计算机编目,编目工作的核心并未改变[4]。

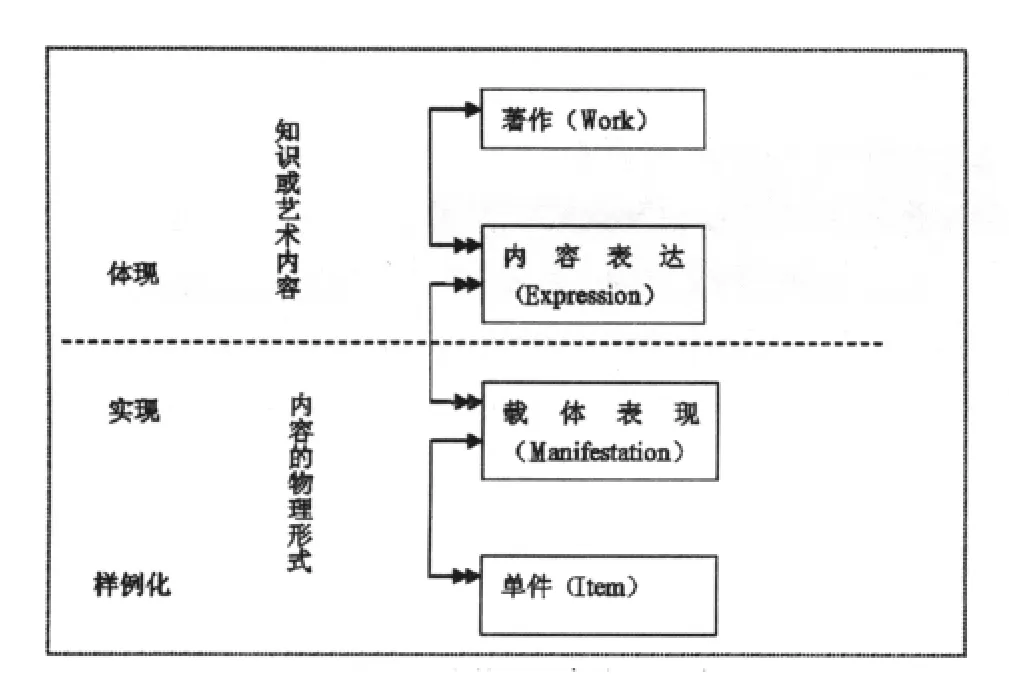

国际图联(IFLA)于1998年发布了采用计算机领域“实体—关系”模型(E—R模型)的研究报告《书目记录的功能需求》(简称FRBR)。从探讨编目的对象——实体的属性与关系着手,揭示书目记录的功能需求,提供了一种从计算机领域理解编目的新思想——“面向对象编目”,它根据用户需求来定义用户任务,通过编目对象的属性和关系与用户任务的映射来确定书目记录数据的用途,并以此为据来确定书目记录所包含的基本要素。根据E—R(实体关系)模型,提出了3组重要实体,第一组实体是作为知识或艺术创作的产品,包括著作、内容表达、载体表现、单件;第二组实体是与第一组实体有责任存在关系的个人和团体;第三组实体是知识或艺术创作的主题,包括概念、实物、事件和地点。在3组实体中,FRBR重点以第一组实体为对象进行研究。第一组实体揭示同一作品内部纵向的层次关系。第二、第三组实体揭示不同作品间的横向关系。FRBR的核心就是将文献形态从不同方面分类,分解成不同的层次,以找到能够准确描述现代数字化环境下文献多种形态的方法。FRBR以著作(Work)为基础来创建书目记录,使相关记录以著作(Work)为核心聚合在一起,一次检索就可以获得所有相关资源。这些思想对编目工作是一种创新,有利于我们更深入地理解编目的过程[5]。

图1 FRBR中第一组实体及关系

3 结合现代编目的特点展望发展趋势

西方的编目方法对目录的索引、排序、规范控制比较重视,其优点在于方便用户获取文献;缺点在于文献关系的描述不够丰富,对关系的描述比较简单。我国古代编目有着“考镜源流,辨章学术”的特点,其对知识进行分析、优化层次,对分类、小序、摘要等比较重视。目录最本质的特征是作为人类文化交流活动中的一种交流工具,其根本任务是通过书目记录传递文献信息,从而实现社会知识的交流。在信息网络化时代,我们应该继承发扬我国优秀的目录学思想的精髓,与西方目录学相互取长补短,达到更有效的信息组织。

由于编目技术的飞跃发展和知识信息的急剧增长,现代编目的最高目标就是使读者在较短的时间内便捷地找到所需文献信息。其中一个发展方向就是自动化编目,但由于许多信息资源的规范性差,导致自动编目数据的质量很差,信息的查准率很低。虽然一些检索系统功能强大,但难以从根本上解决检索问题,而通过信息创建者自己加入一些结构标签的做法成为一种新的选择,Dublin Core就是推动因特网上元数据运动的成功案例,是用户不需要培训就能理解的元数据集。通过作者事前的规范化编目,可以为后面的编目自动化提供良好的基础。而编目理论将向“描述性编目”变为“标识性编目”的方向发展[6]。

OPAC(联机公共检索目录)是现代目录的发展方向,随着OPAC功能的不断拓展,有的可以允许用户自己编写标签,发表自己的书评,并根据用户的个人喜好推荐书目,用户还可以根据自己的意愿,建立各种群,并通过群实现交流。用户参与的个性化的目录服务模式成为未来的一个发展方向[7]。

编目工作效率主要体现在两个方面:一是编目的速度,一是目录的质量。同时越来越重视目录的交换技术,对目录格式的要求更加严格,对编目规则更加重视,为目录的共享提供基础。应该说编目规则和规范主要是以目录交流和共享为目标。目录的共享可以防止重复工作,是实现编目经济效益最大化的手段。图书馆可以通过联合目录编制的数据、专业公司提供的数据、社区网络共建的数据、通过软件自动收割的数据等多方面共享编目成果,联合、集中编目为编目工作开辟了一个最经济、最便捷的途径。只有最大限度地实现目录的集中编目和交换,才能真正体现编目工作网络化、集约化的方向,使编目实现共享、共赢,实现经济利益的最大化[8]。

[1] 文榕生.文献编目再论[J].中国图书馆学报,2007(3):103-106.

[2]林明.《国际编目原则声明》的几点重要修改[J].大学图书馆学报,2010(4):72-75.

[3] 吴年.知识组织:一对基本矛盾和二个基本假设[J].图书馆,2004(5).

[4] 朱同同.图书馆编目工作原理[J].中国图书馆学报,2001(6):26-29.

[5] 吴杏冉.FRBR对编目理论和实践的影响[J].图书馆杂志,2006(10):19-21.

[6]陈源蒸.“文献编目”不应只是“图书馆目录”——从“对《中国文献编目规则》(修订版)的修改意见”谈起[J].大学图书馆学报,2006(5):68-72.

[7] 冯亚惠.发展我国新型OPAC的对策研究[J].情报资料工,2009(5):30-34.

[8]黄毕惠,杨永清.Google时代图书馆编目模式的嬗变[J].图书馆工作与研究,2010(6):53-55.