锦葫沿海地区景观格局变化研究

2012-09-07辽宁省建筑设计研究院任韶红

◎ 辽宁省建筑设计研究院 任韶红

中科院沈阳应用生态研究所 苏 雷

辽宁省环保厅 朱京海

1 引言

景观格局变化研究是景观生态学研究的核心内容之一,也是土地利用/土地覆盖变化研究的重要组成部分。景观格局的研究区主要集中在两类地区:一类是“经济热点地区”,主要是城市化背景下经济发展迅速和的人文活动极为活跃的地区,如北京、上海、深圳等地;另一类是“生态敏感地区”,主要位于生态交错带,该地区边缘效应明显、内部结构不稳定性、对外部干扰非常敏感,如黄河三角洲、喀斯特生态脆弱区、农牧交错带等。

锦葫沿海地区兼“经济热点区域”与“生态敏感地区”,是进行景观格局研究的典型代表区域。对锦葫沿海地区进行景观格局研究,有助于理解景观格局形成的机制及其与人类活动之间的关系,从而为该区域的规划决策、生态环境保护及进一步深入研究奠定基础,对于区域的可持续发展具有重要意义。

2 研究区域概况

研究区域包括锦州市区、葫芦岛市区、兴城市和凌海市的行政范围面积7847.6 km2,沿海岸带呈带状分布,是传统的辽西走廊区位,也是沟通关内外、联结东北华北的黄金通道。

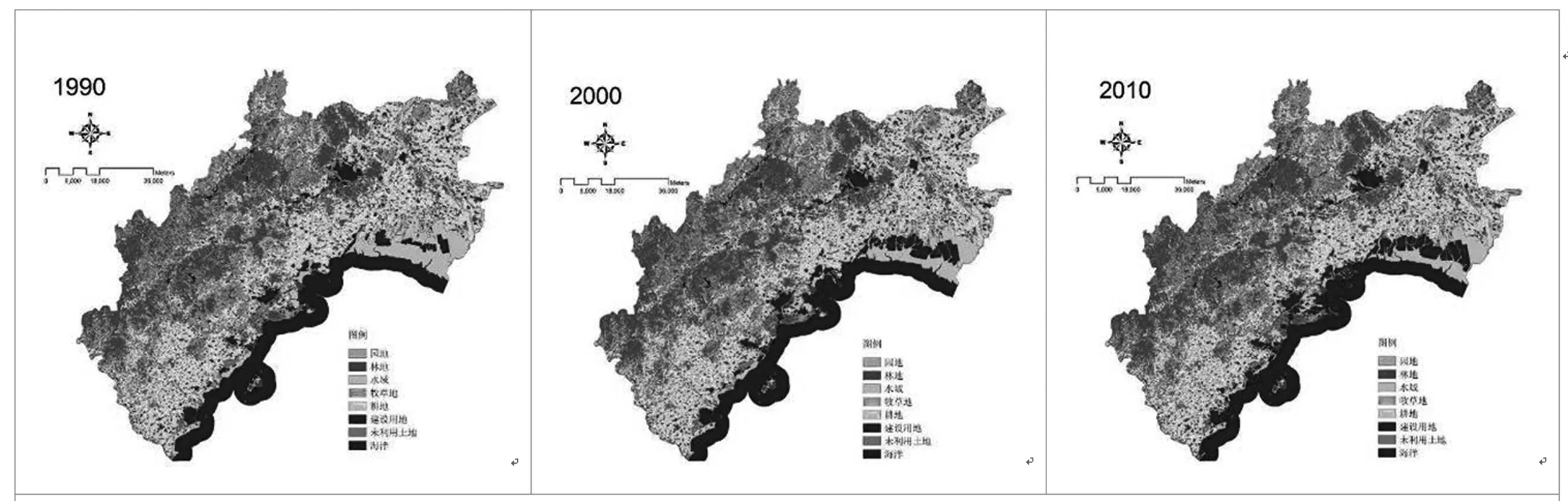

研究采用1990、2000和2010年3个时相的Landsat TM和ETM遥感影像为主要数据源(轨道号为:120-31、120-32、121-31和121-32),借助Erdas 2011软件进行影像预处理,参照1:10000地形图进行了几何校正和影像配准,然后进行图形镶嵌、剪裁、假彩色合成等步骤。结合2007年发布的《土地利用现状分类》,确定7种景观类型:耕地、园地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地。利用ArcGIS 9.3软件,采用人工目视解译方式进行地物分类,形成景观格局图(图1)。

3 研究方法

3.1 转移矩阵

转移矩阵能够直观揭示每种景观斑块类型的减少面积及分别来自或转变为哪些景观斑块类型,因此可全面而又具体地反映区域土地利用变化的结构、特征与各用地类型变化的来源与构成。

3.2 景观格局指数

用景观格局指数描述景观格局及其变化,建立格局与过程之间的联系是景观生态学中最常用的定量化研究方法[10],近年来在区域生态与区域城市化景观研究中发挥着重要作用,景观格局指数可以定量描述和监测景观结构特征的时空变化。本研究借鉴相关文献资料,将锦葫沿海地区的景观格局研究粒度确定为400m,从景观类型水平层次上展开,采用以下6种指数:斑块数、斑块密度、最大斑块指数、斑块平均大小、边缘-面积分维和聚合度。

图1 景观格局图

4 景观格局变化特征分析

4.1 转移矩阵分析

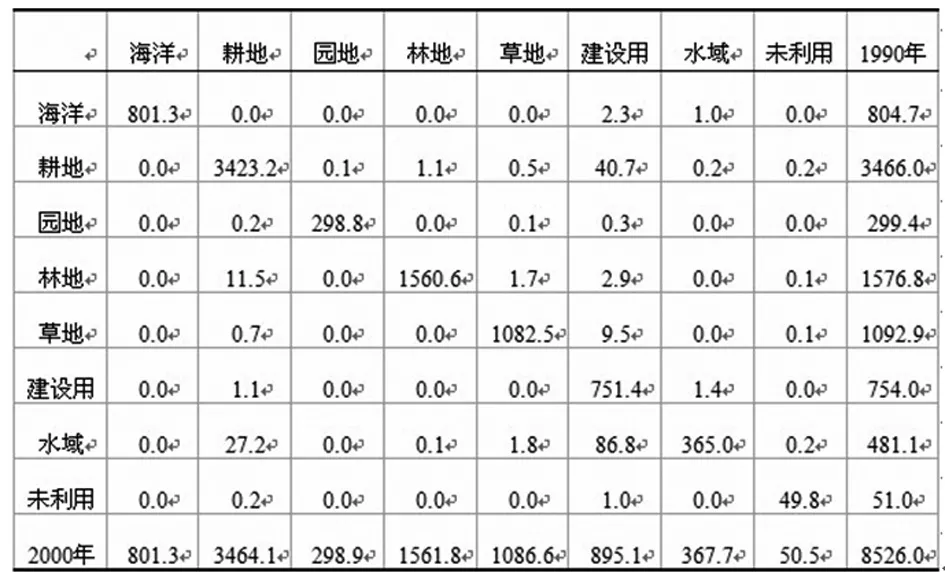

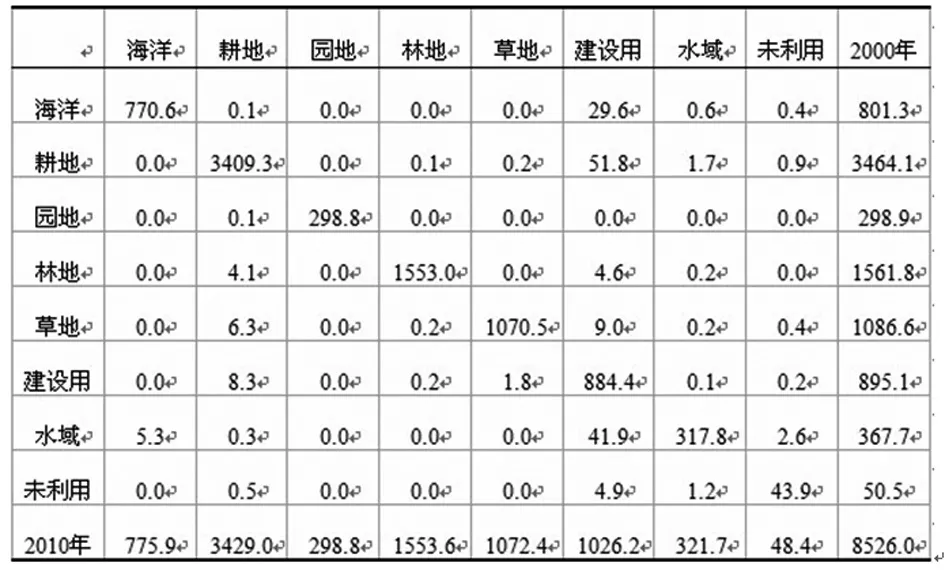

利用ArcToolbox工具下的Overlay命令,对1990~2000年和2000-2010年的土地利用遥感解译图进行空间叠加,应用statisties命令提取各种景观类型之间转化的面积,从而建立各时间间隔的景观类型空间转移矩阵,结果见表 1~ 2。

表1 1990-2000年景观转移矩阵(单位:km2)

表2 表2000-2010年景观转移矩阵(单位:km2)

从以上转移矩阵中可以看出,各景观类型变化特征如下:

(1)耕地景观面积持续减少,土地利用方式转换最为频繁。1990~2000年间,耕地面积减少1.9km2,有0.2km2的园地、11.5km2的林地、0.7km2的草地、1.1km2的建设用地、27.2km2的水域和0.2km2的未利用地转化为耕地。2000~2010年间,耕地面积减少35.1km2,有0.1 km2的海洋、0.1km2的园地、4.1km2的林地、6.3km2的草地、8.3km2的建设用地、0.3km2的水域和0.5km2的未利用地转化为耕地。

(2)园地景观面积变化不大,1990~2010年园地面积共减少0.6km2,主要转出类型为草地和建设用地。

(3)林地景观持续减少,主要与耕地、草地和建设用地发生转换;1990~2000年间,林地面积减少15km2,有1.1km2的耕地、0.1km2的水域转化为林地;在此期间,有11.5km2的林地转化为耕地,1.7km2的林地转化为草地,2.9km2的林地转化为建设用地,0.1km2的林地转化为未利用地。2000~2010年间,林地面积减少8.2km2,有1.1km2的耕地、0.2 km2的水域和0.2km2的建设用地转化为林地;在此期间,有4.1km2的林地转化为耕地,4.6 km2林地转化为建设用地,0.2km2的林地转化为水域。

(4) 草地景观面积也呈减少趋势,土地利用方式转换也比较频繁。1990~2000年间,草地面积减少6.3km2,有0.5km2的耕地、0.1km2的园地、1.7km2的林地和1.8km2的水域转化为草地。2000~2010年间,草地面积减少14.2km2,有0.2km2的耕地、1.8km2的建设用地转化为草地。

(5)近20年来,锦葫沿海地区建设用地面积显著增加,土地利用方式以转入为主。1990~2000年间,建设用地面积增加141.1km2,有2.3 km2的海洋、40.1 km2的耕地、0.3 km2的园地、2.9 km2的林地、9.5km2的草地、86.8 km2的水域和1.0m2的未利用地转化为建设用地。2000-2010年间,建设用地面积增加131.1 km2,有29.6 km2的海洋、51.8 km2的耕地、4.6 km2的林地、9.0 km2的草地、41.9 m2的水域和4.9 km2的未利用地转化为建设用地。

(6)水域景观面积持续显著降低,水域与其他景观类型之间的转换以转出为主。1990~2000年间,水域面积减少113.4 km2,面积减少量占1990年水域面积的23.57%;2000~2010年间,水域面积减少46 km2,面积减少量占2000年水域面积的12.51%。

(7)未利用地面积呈递减趋势,1990-2000年间,未利用地面积减少了0.98%;2000~2010年间,面积减少了4.16%。

4.2 景观格局指数分析

在ArcGIS9.3软件的空间分析模块(Spatial Analyst)支持下,采用Fragstats(raster version 3.3)软件从景观类型水平上计算了景观格局指数,以揭示研究区内的景观格局特征。

表3 1990年景观类型水平指数

表4 2000年景观类型水平指数

表5 2010年景观类型水平指数

从以上景观类型水平上的景观格局指数可以得出以下结论:

(1)建设用地的斑块数增加明显,最大斑块面积增幅明显,聚合度呈增加趋势,说明建设用地有连片成块的趋势。

(2)耕地、草地斑块数增加,形状复杂化,聚合度降低,破碎化程度增加。

(3)水域的斑块数呈先增多后减少趋势,斑块平均大小持续减少,聚合度减少,形状变化比较复杂。

(4)园地、林地、未利用地的景观类型水平的指数在1990~2010年间几乎无变化。