居民消费演变特征事实及其对经济增长的影响

2012-09-06黄赜琳傅冬绵

黄赜琳,傅冬绵

(1.上海财经大学 财经研究所,上海 200433;2.华侨大学 工商管理学院,福建 泉州 362011)

一、引 言

2008年爆发的国际金融危机,使世界经济受到了严重冲击,我国经济发展也因此受到很大影响。为了应对危机,防止经济增速过快下滑和出现大的波动,国家及时实施了扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划,其中包括4万亿元投资计划、结构性减税政策和税收优惠等政策。实施经济刺激政策以来,宏观调控措施的效果逐步显现,内需保持较快增长,但经济发展出现“增长靠投资、投资靠政府”的不平衡特征,高储蓄—低消费的发展模式仍没逆转。消费需求不足已经成为当前宏观经济发展的主要问题。

近年来,我国(居民)消费需求增长不足已引起学者们的广泛关注,形成了许多重要成果。例如,万广华等(2001)研究发现,我国居民消费行为在20世纪80年代早期发生了结构性转变,流动性约束型消费者所占比重的上升以及不确定性的增大,造成了我国目前低消费增长和内需不足;刘国光(2002)认为,我国城乡居民收入相对于GDP增长缓慢以及贫富差距的不断扩大,导致全社会消费倾向的减弱;王小鲁等(2009)认为,近年来我国经济虽然仍保持了高速增长,但相对低的消费增长率对经济增长逐渐表现出了限制作用,特别在世界经济危机的背景下,这种负面影响更加显著。袁晓玲和杨万平(2008)通过因果检验发现,我国经济增长在很大程度上得益于居民消费水平的提高;傅章彦(2008)利用均衡汇率实证模型和二元选择模型实证研究发现,消费—实际汇率悖论在中国显著成立,实际汇率与中国相对消费水平之间的相关性为零,甚至出现负相关;吕朝凤和黄梅波(2011)将居民消费的习惯形成引入效用函数,研究发现,前期消费的习惯形成对当期居民消费有显著影响,且存在区域差别,其降低了东部地区居民的当期消费,但促进了中、西部地区居民的当期消费;崔海燕和范纪珍(2011)则利用广义矩估计法研究发现,中国农村居民的消费变动呈现出对收入变动的过度敏感性;农村居民消费表现出了显著的内部习惯形成,消费存在棘轮效应;城镇居民消费行为对农村居民具有示范效应。以上研究文献表明,收入分配、信贷约束、消费习惯、体制改革、经济发展水平等因素都会对居民的消费行为产生重要影响,促进居民消费结构和消费模式发生改变。本文拟从消费总量和消费结构的角度,利用1978年以来的相关经济数据,结合中国经济发展历程,总结我国城乡居民消费演变的特征事实,并利用脉冲响应函数展开消费对经济增长影响的实证与对策研究。

二、我国居民消费总量的特征事实

改革开放以来,我国经济持续快速增长,特别是自1992年确立社会主义市场经济体制改革目标尤其是“十五”以来,我国消费呈现出不同的变化特征,具体体现在:

1.消费率下降,且低于国际水平。近三十年来我国居民消费率总体上表现前期较高、后期较低的特征。从分时期统计数据看①,1978年我国居民消费率为48.8%,“六五”期间平均为51.7%,“七五”期间平均为50.2%,“八五”期间为45.1%,“九五”期间为45.8%,“十五”期间为41.1%,“十一五”期间为35.4%。其中2010年居民消费率仅为33.8%,是1978年以来的历史最低水平。从总体上看,我国居民消费率呈现出持续下降的趋势,主要原因在于农村居民消费率的大幅下降。在居民消费中,1978年以来城镇居民消费率呈微小的波动变化,但总体呈上升趋势,相比之下,农村居民消费呈总体下降趋势,2010年农村居民消费率下降到7.8%,是1978年以来的历史最低水平。农村拥有最大的市场、最大的消费潜力,金融危机爆发后,中国出口出现了下降,在这种情况下,刺激农村消费成为当前扩大内需的重点。从世界各国发展比较看②,1978-2008年间世界年均居民消费率为60.2%,发达国家和发展中国家基本一致,中国仅为46.1%,低于多数发达国家和发展中国家,也远低于世界平均水平。同一时期世界年均政府支出率为16.2%,其中发达国家平均略高于发展中国家4个百分点,中国为14.1%,略高于发展中国家水平,低于世界平均水平和发达国家水平。从经济发展阶段比较看,2000-2008年间与我国经济发展阶段相同或相近的日本、韩国和西班牙的年均居民消费率分别为51.1%、59.2%和63.1%,年均政府支出率分别为11.1%、11.1%和10.1%。同一时期,中国的居民消费率和政府支出率为40.1%和14.2%,中国居民消费率明显低于经济发展阶段相同或相近的其他国家水平,而政府支出率则略高于平均水平。

2.收入分配和消费水平差距拉大,幅度减小。统计数据显示,我国城镇人均消费水平快于农村人均消费水平的增长,大约高出1个百分点,城乡居民收入水平之比从1978年的2.57∶1缩小到1985年的1.86∶1,同期城乡消费水平的差距也相应地从2.93∶1缩小到2.19∶1。这一期间,城乡人均消费水平提高了约80%,其中农村年均消费水平提高了近一倍,城乡提高了近一半。农村居民消费增加额占这一期间居民消费总额的65%,对GDP增长的贡献为45%左右。这一阶段消费水平差距缩小有其必然性,由于经济体制改革最早从农村起步,通过收入分配机制的改进,农村收入大幅度增加,从而消费水平也增加。当1984年经济体制改革的重心转移到城市后,农村收入开始缓慢增长,城市收入迅速增加,因此从1986年开始城乡消费水平差距又开始拉大。1986-1995年间,城镇居民可支配收入增长较快,年均递增16.4%,而农村居民纯收入增幅相对较慢,年均递增14.8%,城乡居民收入之比从1986年开始逐渐扩大,1995年达到2.71∶1,已超过改革开放初期城乡收入差距水平。城乡消费水平的差距也相应地从1986年的2.31∶1增加到1995年的3.76∶1。1996-2010年,城乡收入差距继续拉大,从1996年的2.51∶1扩大到2010年的3.23∶1,同期城乡消费水平也相应地从3.40∶1扩大到3.57∶1。特别是进入2000年以来,我国城乡消费水平差距一直徘徊在3.65左右。这与农村消费水平趋缓和农村收入水平增速下降过快有密切关系。综观城乡居民收入水平和消费水平的变化情况,可以看出,城乡名义人均收入差距在20世纪80年代不到2倍,90年代初期和中期扩大到2.5倍以上,90年代后期扩大到近3倍,进入21世纪以来,城乡收入差距继续扩大到3倍以上。相应地,城乡消费水平差距在20世纪80年代达到2.5倍,90年代扩大到3.4倍左右,进入21世纪以来扩大到3.6倍,近年来居民收入分配与消费水平差距扩大幅度均有所减缓,这与国家采取的缩小城乡收入分配差距的众多举措是分不开的。值得关注的是,城乡消费支出内部分配结构也呈现出不均衡特征,2005年前逐年扩大和2005年后有所减缓,CPI也于1980年、1985年、1988年、1994年和2008年发生了5次间断性波动,这种物价波动与体制转型大背景密切相关,而总体上我国物价则保持基本稳定,

3.消费倾向下降,居民储蓄增加。与城乡收入水平的增加相对应,中国城乡生活消费支出也在稳步提高。统计数字显示,城镇人均生活消费支出由1981年的457.0元增加到2010年的13471.5元,同期农村人均生活消费支出由190.8元增加到4381.8元,在这期间,中国居民生活消费支出有了显著的提高,但城镇消费支出增长幅度明显高于农村,城乡消费支出差距持续加大,由1981年的2.40增加到200年的3.07,特别是2003年以来,城乡居民消费支出比值大于3,这说明近年来中国城镇居民消费支出是农村的3倍多,这种消费支出情况与城乡居民收入分配差距扩大密切相关。虽然居民消费支出在增加,但平均消费倾向和边际消费倾向一直趋于下降。城镇的平均消费倾向由1981年的0.93下降到2010年的0.70,下降了23个百分点,同期农村的平均消费倾向由0.85下降到0.74,下降了11个百分点。值得注意的是,与居民平均消费倾向相对应的并不是居民消费水平的下降,而是上升。平均消费倾向下降表明,居民消费与现期收入的关系相对弱化,居民收入中用于储蓄的份额在增加,而消费份额在减少。居民的边际消费倾向变化特征进一步论证了这一结论。1981-1993年间,我国居民消费边际倾向由65%上升到80%左右,1993年发生了转折,居民消费倾向持续下降,从80%下降到60%以下,并维持在这一状态。这是由于1981年以来,中国经济体制改革改变了消费者的消费预期,风险消费(暂时消费)预期上升,防范风险的储蓄倾向随之上升,导致居民消费倾向出现逐年递减的趋势。与此同时,城乡居民的消费收入弹性分别从1981年的0.90和1.08下降到2010年的0.86和0.90,这表明随着时间的推移,消费随收入变动而变动的幅度减小。2003年以来,城乡居民消费的收入弹性呈下降趋势,城镇居民消费的收入弹性值在0.81-0.87之间,而农村居民消费的收入弹性值在0.92-1.02之间,与农村居民相比,城镇居民的消费变动随收入变动的影响程度更小。

三、城乡居民消费结构的特征事实

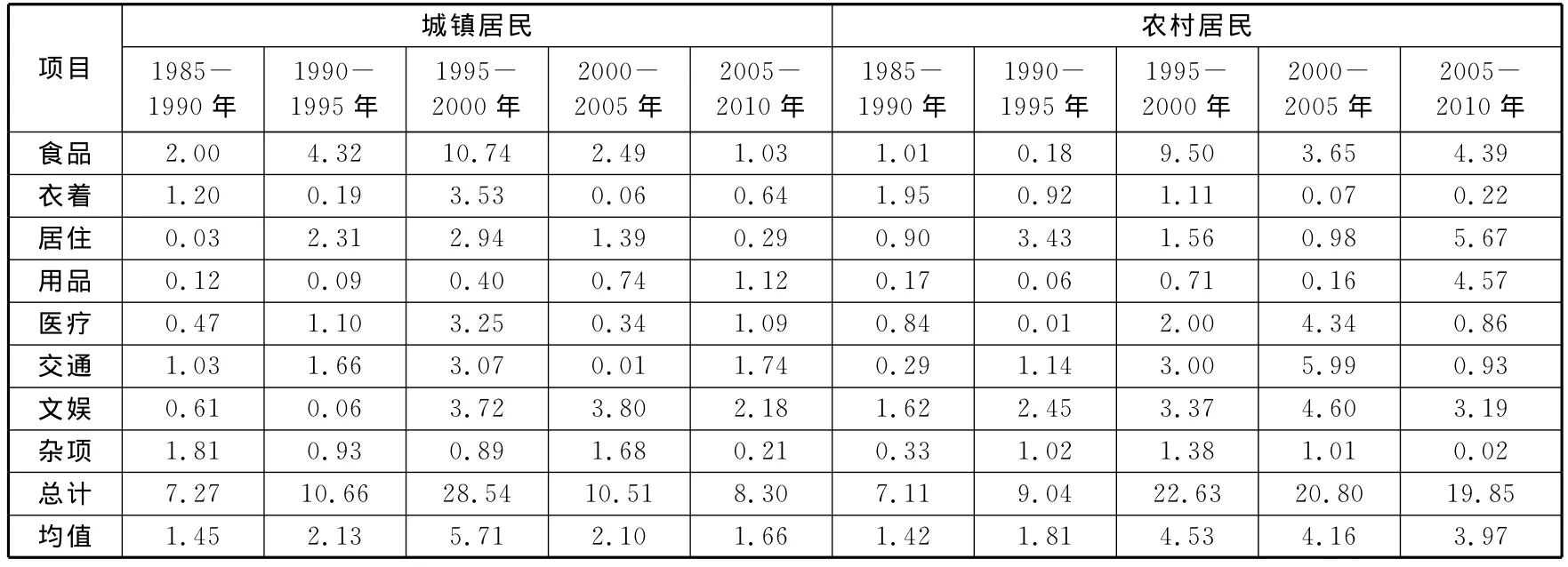

根据消费结构变动值大小可以判断居民消费结构的变化程度,计算公式为:K=Σ|qij-qi0|,其中K为结构变动度,qij为报告期各类商品消费构成比,qi0为基期同类商品消费构成比,i为各类商品,j为时期。K值越大,表明消费结构变动的幅度越大;反之,则消费结构变动越小。一般地,消费结构变动度越大,说明消费结构正处于升级阶段,表现得越不稳定,居民消费行为受外在影响因素越多,其面临的消费外在风险也越大;反之亦然。将结构变动值除以考察期年数即为平均年均结构变动度。这里,我们根据1985-2010年城乡居民各类商品的消费支出指标,分段计算城市与农村消费结构变动度,结果参见表1。

表1 分时期城乡居民消费结构变动度 单位:%

从城镇消费结构变化看,2000年之前结构变动不断加快,2000年之后则有所缓慢。具体地,1985-1990年间,城镇居民消费结构变动值仅为7.27%,年均结构变动度为1.45%,这一时期消费结构变动的主要贡献因素是食品、衣着、交通通讯和杂项商品,而住房、医疗、教育和用品类消费比重上升较少,居民面对食品、衣着、交通通讯的消费波动较大,波动值分别为2%、1.2%和1.03%。1990-1995年间,城镇居民消费结构变动值提高到10.66%,平均每年的结构变动度上升为2.13%,与前五年相比结构变动度上升了47%,随着住房、医疗体制改革步伐的加快,居住和医疗比重明显上升,这两类商品的消费波动也较大,成为促进结构变动的新因素。1995-2000年间,医疗、住房改革进一步深化,教育体制改革开始启动,居民对这几类商品的消费不确定性增加,居住、医疗和教育服务三项消费结构变动值达9.91%,相应的食品和衣着消费比重明显下降,消费结构由温饱型向小康型的升级换代特征显现,城镇居民消费结构变动值达到28.54%,年均结构变动度为5.71%,比前两个时期分别提高294%和168%。2000年以来,随着居民对各项经济体制改革的调整和适应,居民的消费行为趋于稳定,表现在居民对于居住、医疗、通讯和教育消费也不再像改革之初波动那么剧烈,2000-2005年间城镇居民消费结构变动值降为10.51%,均值降为2.10%,2005-2010年,城镇居民消费结构变动继续放缓,降为8.30%,年均结构变动度则降为改革开放以来的历史最低,仅为1.66%,可见城镇居民消费结构趋于稳定,这一时期居民对教育、交通通讯和家庭设备用品这二类商品的消费不确定性较大。三项消费结构变动份额达到61%。

从农村消费结构变化看,与城镇相似的是,结构变动也呈现出2000年之前加快趋势和2000年之后的放慢趋势,不同的是,进入21世纪以后的农村消费仍呈现出较大的结构变动度。从前三个时期看,农村居民消费结构变动值分别为7.11%、9.04%和22.63%,年均结构变动度分别为1.42%、1.81%和4.53%,1995-2000年间的农村消费结构分别比前两个时期提高了219%和150%,从三个时期消费支出比重变化最大的因素看,1985-1990年是衣着比重的下降,1990-1995年为居住比重的下降,1995-2000年为食品比重的下降,我国农村温饱型消费阶段“吃、穿、住”三个消费热点的降温为以耐用消费品为主的农村消费热点的形成创造了条件,农村教育文化和娱乐类耐用消费品的消费比重三个时期都在逐步提高。从后两个时期看,2000-2005年间农村居民消费结构变动值分别为20.80%,年均结构变动度分别为4.16%,分别比上个时期下降了0.37和0.23个百分点;2005-2010年间,农村居民年均消费结构变动度下降为19.85%,这一时期农村居民对居住、食品和家庭设备用品这三类商品的消费波动较大,波动值均达到4%以上,三项消费结构变动份额高达74%。

从整体上看,城镇居民消费结构比农村更加稳定,2000年以前的三个时期城镇居民年均消费结构变动度由1.45、2.13提高到5.71个百分点,农村居民年均消费结构变动度由1.42、1.81提高到4.53个百分点,可以清晰地看出城市与农村消费结构变动呈加快趋势,消费不确定性在加强。这是因为20世纪90年代初期,一方面,我国实施的住房、教育、医疗物价等一系列经济体制改革,居民面临的各种不确定因素增加,风险加大,由此影响了居民的消费模式;另一方面,随着居民收入水平和消费水平的提高,90年代初开始居民消费开始进入消费结构升级的准备阶段,90年代中期,消费结构升级进入实施阶段,因此结构变化程度较大。随着人们对各项改革的适应以及消费结构升级的基本完成,居民面临的不确定因素和风险减少,消费结构趋于稳定,2000年以来的两个时期城镇年均结构变动度由2.10个百分点降低到1.66个百分点,农村年均结构变动度由4.16个百分点降低到3.97个百分点,城乡消费结构变动呈放慢趋势,居民的消费模式相对稳定。从城乡居民消费结构的分项结构变化特征也能得到类似研究结论。

四、居民消费与经济增长的脉冲响应分析

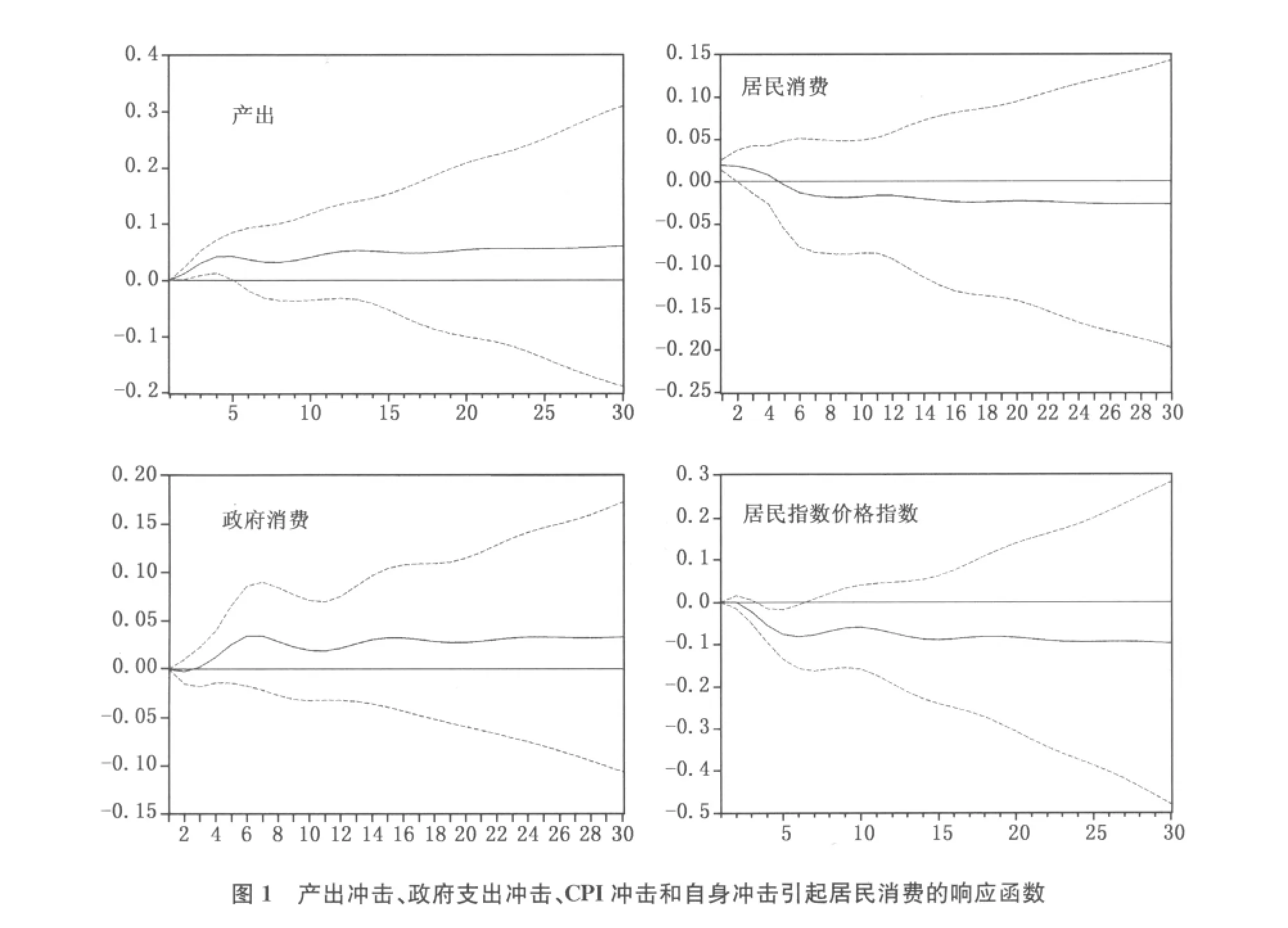

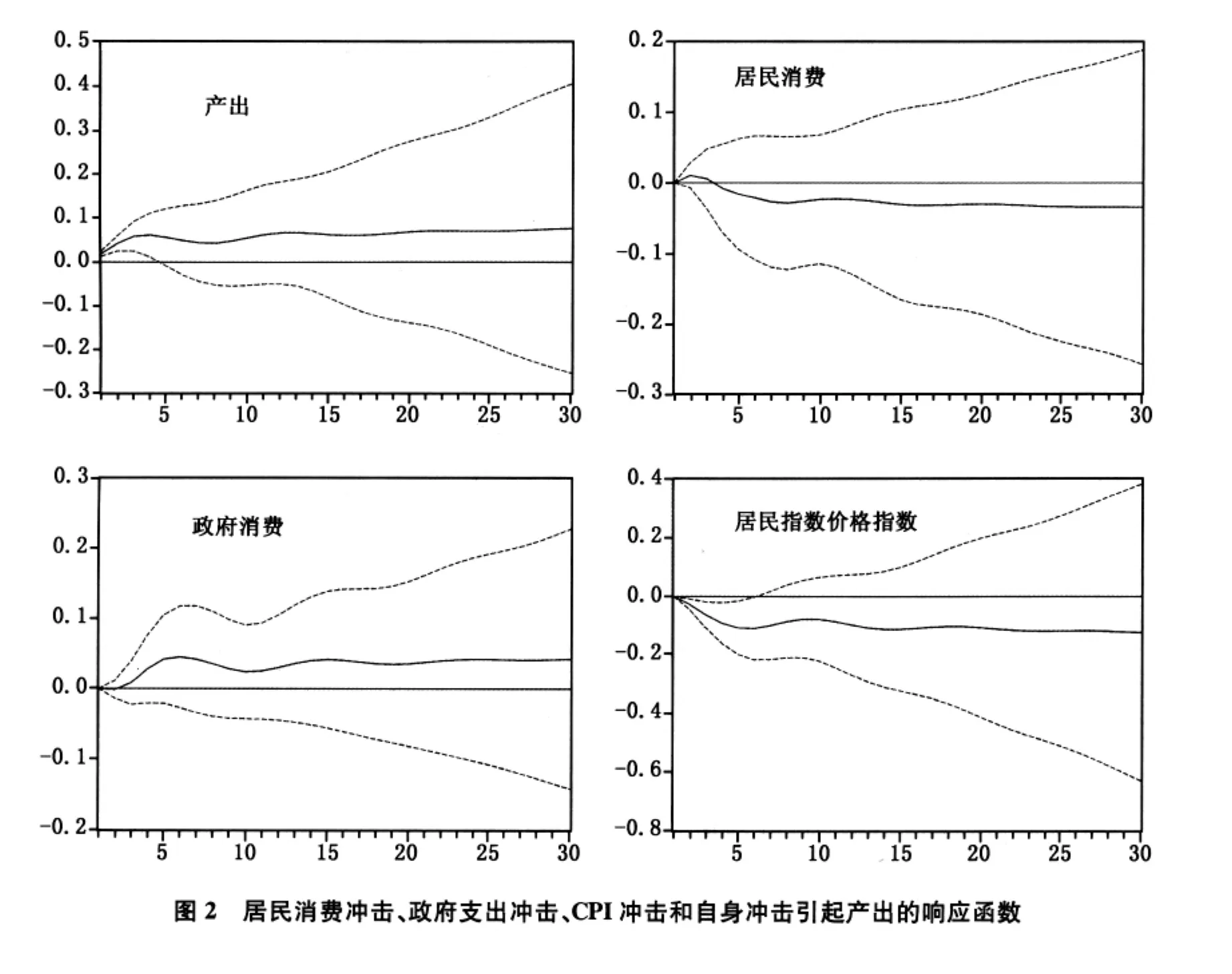

为了考察居民消费对经济增长的相互影响关系,我们利用1990-2009年我国产出、居民消费、政府支出和CPI的年度数据,先对各指标取对数后构建4变量的VAR(4)模型,分别给各变量一个正的标准单位冲击,得到居民消费和经济增长的脉冲响应图,见图1和图2。

从图1中可以看出,当本期给产出一个标准单位的正冲击后,居民消费在前4期小幅上升后在第5期达到最大,为0.043,从第6期以后开始小幅上下波动,而后稳定增长,这表明居民消费受产出冲击后,带来了同向的冲击,而且这一冲击具有显著的促进作用和较长的持续效应。居民消费对其自身的一个正单位脉冲值立刻有较强反映,第1期响应值便达到最大值,为0.019,从第2期开始,居民消费受这种正向影响缓慢回落,并于第5期开始逐渐变为负向效应,而后缓慢增长,从长期看,居民消费增加对未来消费增长具有持续抑制作用,其可能原因在于本期消费增加可能挤占了未来消费。当本期给政府支出一个正冲击后,居民消费在前2期没有明显反应,而后小幅上升后在第6期达到最大,为0.034,从第7期以后开始小幅上下波动,之后稳定增长,这也表明政府支出冲击也会给居民消费带来正向的冲击,即从长期来看,政府支出增加也会对居民消费增长产生稳定的拉动作用,而不是抑制作用。从图1可以看出给CPI一个正向冲击后,居民消费会朝反方向小幅上升,并在第6期达到最小值,为-0.055,之后小幅上下波动,并对居民消费增长产生持久的阻碍作用。

从图2中可以看出,产出对其自身的一个正单位脉冲值反映较慢,脉冲值在第4期对经济增长的正向冲击效应达到最大值,响应值为0.061,从第5期以后开始小幅上下波动,而后稳定增长,这表明经济增长受自身冲击后,带来了同向反应,而且这一冲击具有显著的促进作用和较长的持续效应。当本期给居民消费一个标准单位的正冲击后,经济增长立刻有了正向反应,第1期就达到最大值,为0.011,正向作用只维持了两期,而后变为负向作用并具有持续性。其原因在于,当期居民消费的增加直接对当期的经济增长产生明显的促进作用,不具有持久性,从长远来看,可能对未来经济增长产生一定的抑制作用,这一结论从居民消费受自身冲击的脉冲反应也能得到印证。与居民消费的脉冲反应一样,当本期给政府支出一个单位的正冲击后,产出在前2期基本没有反应,从第3期开始进行短期小幅上下波动,从长期看,政府支出冲击也会给经济增长带来正向冲击,即从长期来看,政府支出增加也会对经济增长产生稳定的拉动作用。当产出受到CPI一个单位的正向冲击后,CPI会给经济增长带来反向冲击,即CPI上升会对经济增长产生持久的阻碍作用。

脉冲响应分析结果发现,经济增长有利于促进居民消费的增加,反过来,本期居民消费的增加只是暂时促进经济增长,这也说明,从长远来看,居民消费的持续增长才是促进扩大内需和保持经济增长的关键。政府支出对居民消费和经济增长具有滞后效应,但总体上看,政府支出的增加促进居民消费增长,而不是抑制作用,同时也有利于经济增长。CPI的持续上升不仅不利于居民消费增长,对宏观经济的持续增长也会产生抑制作用。此外,居民消费受不同冲击源产生的脉冲响应图与产出的十分相似,这也说明居民消费与产出波动变化保持高度的一致性,二者具有相同的序列变化特性,这与实际情况相符。

五、结论与政策建议

本文研究发现,改革后我国消费呈现出如下特征事实:从消费总量看,居民消费率(特别是农村)持续下降趋势,低于国际水平;城乡收入分配和消费水平差距在拉大,扩大幅度在缩小;居民平均与边际消费倾向呈长期下降态势,预防储蓄在增加。从消费结构看,2000年前不断加快变动,2000年后则趋于稳定,相应地消费不确定性经历了2000年前的由弱变强,以及2000年后的由强变弱的变化过程;城镇居民消费结构比农村更具有稳定性;20世纪90年代前居民消费结构变动的主要因素是食品和衣着,90年代后变成了居住、医疗、文娱教育和交通通讯等,消费结构由温饱型向小康型升级;消费模式随着物价、住房、教育、医疗等经济体制改革实施而发生显著变化。从脉冲响应分析看,经济增长有利于促进居民消费的增加,居民消费的增加能暂时促进经济增长;政府支出对居民消费和经济增长具有滞后效应,但其影响是促进作用;CPI的持续上升不仅不利于居民消费增长,对宏观经济的持续增长也会产生抑制作用。从长远来看,保持物价稳定和居民消费的持续增长是扩大内需和促进经济增长的关键。因此,有必要建立扩大消费需求的长效机制,提高消费特别是居民消费在经济增长中的作用。具体措施包括:第一,要努力增加城乡居民收入,增强居民消费能力。第二,要健全社会保障体系,改善居民消费预期。第三,要保持物价基本稳定,稳定居民消费预期。第四,要实施有效的产业政策,促进新的消费热点形成。此外,完善的信贷消费市场和消费环境,发展各种新型消费方式,大力开拓农村市场,大力发展中小企业,增加就业,以及充分发挥货币与财政政策在消费调控中的宏观作用等,都会对促进内需起到积极的促进作用。

[1]王小鲁,樊纲,刘鹏.中国经济增长方式的转换和增长的可持续性[J].经济研究,2009,(1).

[2]李占风,袁知英.我国消费、投资、净出口与经济增长[J].统计研究,2009,(2).

[3]江林,马椿荣,康俊.我国与世界各国最终消费率的比较分析[J].消费经济,2009,(1).

[4]刘国光.促进消费需求提高消费率是扩大内需的必由之路[J].财贸经济,2002,(5).

[5]袁晓玲,杨万平.政府、居民消费与中国经济增长的因果关系[J].当代经济科学,2008,(5).

[6]艾春荣,汪伟.习惯偏好下的中国居民消费的过度敏感性[J].数量经济技术经济研究,2008,(11).

[7]罗楚亮.经济转轨、不确定性与城镇居民消费行为[J].经济研究,2004,(4).

[8]魏杰.启动内需的举措与效果评价[J].经济纵横,2009,(7).

[9]崔海燕,范纪珍.内部和外部习惯形成与中国农村居民消费行为[J].中国农村经济,2011,(7).

[10]吕朝凤,黄梅波.中国居民消费的习惯形成[J].经济与管理研究,2011,(6).

[11]傅章彦.消费-实际汇率悖论在中国的实证检验[J].经济评论,2008,(4).