晚稻肥料试验效果研究

2012-09-04袁定阳熊绪让曹孟飞彭玉林

袁定阳,熊绪让,曹孟飞,谢 兵,彭玉林,杨 觉

(1.湖南杂交水稻研究中心,湖南 长沙 410125;2.广西袁氏科技有限公司,广西 南宁 530022)

田阳县东距广西南宁200 km,西距百色市40 km,东经 106.92°,北纬 23.73°,属南亚热带季风气候。气候特点:雨热同季,光热充足,夏长冬短,无霜期长,四季常青。土地肥沃,灌溉条件便利。这对农作物生产十分有利。2011年,在该县“广西百色市国家农业科技园区”租田2 hm2为基地,进行肥料、品种比较等试验。肥料试验旨在了解不同肥料对晚稻生理生态及经济性状等的影响,并探讨了当地小番茄—晚稻种植方式下的晚稻需肥特性与施肥方法,现将该试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 供试材料与试验设计

1.1.1 供试材料 晚稻品种∶常规优质稻102-1(公司自选),杂交稻川谷A/1053(由湖南杂交水稻研究中心提供),以下分别简称常规稻、杂交稻。供试肥料3种:黑色腐植酸复合肥、绿园素牌复合生物菌肥,均由广西袁氏科技公司提供;龙虎狮马牌三元复合化肥,当地市售。

1.1.2 试验设计 两品种生育期及需肥特性等不同,采用两个单因素随机区组试验。按肥料种类及施用方法共分为5个处理(含对照),小区面积为27 m2,重复3次。常规稻:T1为绿园素牌生物菌肥(有机复合肥,简称菌肥),用量60 kg/667m2,一次性作基肥施入;T2、T3为黑色腐植酸复合肥(有机加无机复合肥,简称黑复肥),用量 60 kg/667m2,T2为一次性作基肥施入,T3分3次施入(基、蘖、穗肥3次之比为 5∶3∶2);CK1为空白(不施任何肥,对照1);CK2为龙虎狮马牌三元复合肥(无机复合肥,简称化复肥,N、P2O5、K2O的含量均为15%),用量为60 kg/667m2,分3次施入,施肥比例与时期同T3处理。杂交稻各处理与上述同,但3种肥料的用量均为80 kg/667m2。

1.2 操作管理与实施

1.2.1 播种育秧 杂交稻于2011年7月10日播种,常规稻于7月15日播种,采用塑料软秧盘湿润方式育秧,软盘规格590 mm×340 mm×20 mm,每盘434孔。

1.2.2 本田整地 本田为重粘壤(泥沙比为97∶3);前作为小番茄,施肥充足,管理精细,对稻田有一定培肥作用。基础土样特性:pH值5.5;水解性氮(N)、有效磷(P2O5)、速效钾(K2O)含量分别为 152、18.4、172.3 mg/kg;全量 N、P2O5、K2O 的含量分别为 2.01、2.4、14.1 g/kg;有机质 31.7 g/kg。水稻移栽前约 10 d灌水后用大型拖拉机镟耕一次,移栽前3~4 d结合灭草再镟耕一次,随后牛力耙平。

1.2.3 移 栽 移栽期为7月23日。在牛力耙平后,移栽前1 d,按计划面积规划作小区,每个小区四周作土埂,防止肥料串流;按设计指标施肥,施肥后用耙平器立即将肥料拌匀、耙平,再用划行器划行,插植规格30 cm×15 cm,常规稻每穴插植5~6苗、杂交稻2~3苗。

1.2.4 施肥、管理 栽后7 d灌水3 cm深,按设计指标施返青分蘖肥,用沙子拌除草剂“苄丁抛秧宁”撒施(1包/667m2)除草;8月30日晒田复水后,按设计指标施穗肥。有水抽穗,深水防高温,干干湿湿灌浆黄熟,收割前5~7 d断水。采用农业、物理、化学、机械等措施防治虫、病、草、螺、鼠、鸟诸害及应对旱涝逆境胁迫。

1.2.5 观察记载项目 生育期,群体消长,功能叶叶面积,每日最高、最低气温等实况,成熟期各小区调查5点、取样5蔸考查经济性状;分小区测定实产。

1.2.6 检测化验 整地前随机5点取土样风干后送湖南省农业科学院农化检测中心作常规理化测定;收割期于各处理取样区随机取样,将稻草及其稻谷送上述检测中心,测定氮、磷、钾、水分;各处理稻谷考种后样品送至湖南杂交水稻研究中心米质检测室作常规测定。

1.2.7 数据处理 试验数据处理用Excel和DPS[1]进行。

2 结果与分析

2.1 各处理对水稻生长形态与生育进程的影响

各处理对前、中期水稻长势长相的影响明显地表现在叶片的颜色、叶片长宽与面积大小、生长繁茂性等方面。施肥的各处理叶色较无肥(CK1)的浓绿,出叶与分蘖速率也较快,叶片的增宽、增长、增大明显。据测定,常规稻植株上部4叶,叶宽的顺序为:倒 1>倒 2>倒 3>倒 4;叶长为:倒 3>倒 2>倒 4>倒1;各处理间4叶片平均宽度相近,平均长度以T3为大,以CK1为最小(T2的倒3叶长例外);各处理单茎叶面积大小顺序为:T3>T1>T2>CK2>CK1,各施肥处理的单茎叶面积比CK1大3.7~24 cm2(表1)。

表1 各处理上部4叶的叶宽叶长及其面积的比较

杂交稻上部4叶,叶宽的顺序与常规稻相同,叶长的顺序为:倒3>倒4>倒2>倒1;各处理上4叶宽、长均以CK1最小(T1的倒1叶长例外),叶面积大小顺序为:T2>T3>CK2>T1>CK1,各施肥处理的单茎叶面积比 CK1大 33.5~77.0 cm2。

施肥对常规稻和杂交稻的生育期影响。(1)常规稻:全生育期较短,施肥小区用肥基数比杂交稻低,但移栽的本苗数较多,各生育期对肥料较敏感,施肥处理 T1、T2、T3、CK2的分蘖始期(7 月 25 日)、够苗期(8月5~7日)、最高苗期(8月15~16日)、始穗期(8月17~18日)和齐穗期(9月20日)都比无肥对照CK1要早1~2 d,而成熟阶段以CK1和T1(菌肥处理)的进度快,尤其CK1的群体相对较小,无“贪青”,T1后期亦表现“黄丝亮秆”,成熟期分别为10 月 25、26 日,全生育期分别为 102、103 d,比其余处理早熟2、1 d。(2)杂交稻:分蘖始期、够苗期、最高苗数期以 T2、T3、CK2较 CK1早 1~3 d,但始穗期(9月27日)、齐穗期(9月29日)、成熟期(10月5日)反而较CK1迟,而 CK1和T1的始穗期(9月25~26日)、齐穗期(9月27~28日)和成熟期(10月3日)较其他处理早,全生育期116 d,早熟了2 d。

各处理生育期的差异还与虫病危害有关。据观察,各施肥处理中、后期虫病害较无肥对照区严重,二化螟危害程度顺序为:T2≥CK2≥T3>T1>CK1,群体整齐度及发育进度则与上述顺序相反;稻纵卷叶螟、鼠害和“寒露风”等还对杂交晚稻的生育期带来一些干扰。

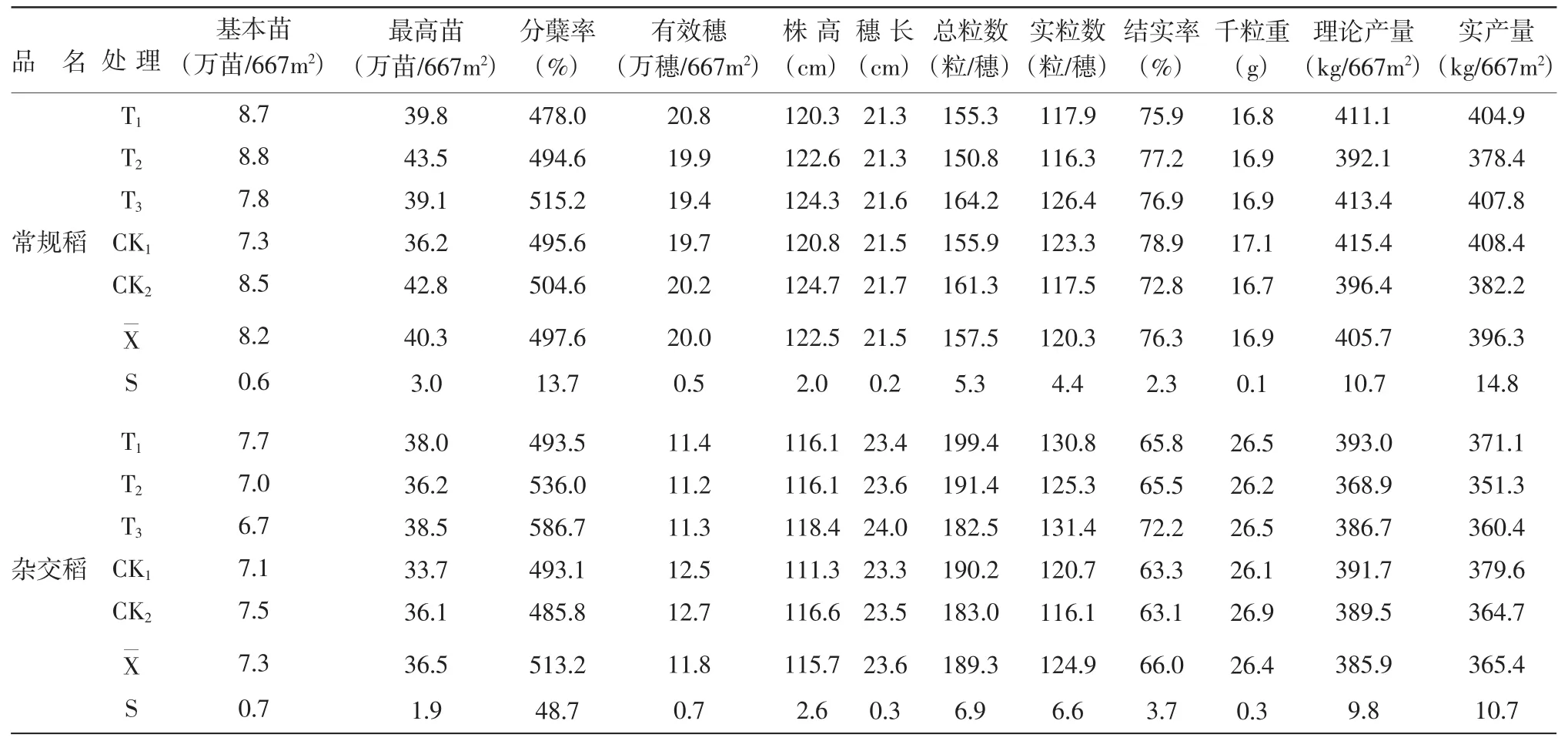

2.2 各处理的农艺性状与实产量比较

从表2中可知,常规晚稻最高苗平均值为40.3万/667m2,以 T2的最多,其次为 CK2,以 CK1最少;分蘖率平均497.6%,以T3最高,CK2次之;有效穗平均 20.0 万/667m2,T1最多,T3最少;株高平均122.5 cm,以CK2最高,T3次之;穗长平均21.5 cm,亦以CK2、T3较长,但各处理差别小;穗总粒数平均157.5 粒,以 T3、CK2较多;实粒数平均 120.3 粒,以T3、CK1较多;结实率平均 76.3%,以 CK1最高;千粒重平均16.9 g,以CK1最高,但各处理差异小;理论产量平均405.7 kg/667m2;实产量平均396.3 kg/667m2,实产量大小排序为:CK1>T3>T1>CK2>T2。

杂交晚稻经济性状大致是:施肥(T1、T2、T3、CK2)的分蘖率、株高、穗长、千粒重比无肥(CK1)高,有效穗、总粒数、实粒数、结实率的差别不尽一致,平均单产也以CK1最高,其大小顺序为:CK1>T1>CK2>T3>T2(表2)。

表2 2011年晚稻肥料试验各处理经济性状

对实产量进行方差分析和F测验:常规晚稻的区组间F值3.35,P值0.09,差异不显著,说明各区组的土壤条件和实施管理基本一致;处理间F值为4.28,P 值为 0.04,差异达到 5%显著(注:df1=4、df2=8,F0.05=3.84,F0.01=7.01);经新复极差多重比较,T3、T1与CK1的差异不显著,但CK1与T2、CK2的差异达5%显著水平。而杂交晚稻的区组间和处理间差异均未达5%显著水平。作物的产量表现是基因与环境共同决定的[2],杂交晚稻低产原因:一是品种适用性,粗秆大穗型组合成穗率低,又易受螟、鼠等危害,有效穗平均仅11.8万/667m2(比常规稻低8.2万/667m2);扬花灌浆期受到9月30日~10月6日的台风“纳沙”、强热带风暴“尼格”与冷空气交汇的影响(产生暴风雨、连阴雨和强降温,7 d的日平均气温19.9℃,总降雨量180 mm,当地称50 a未遇的强“寒露风”),结实率平均只66%(比常规稻低10.3个百分点);二是栽培技术,如播种期偏迟等。

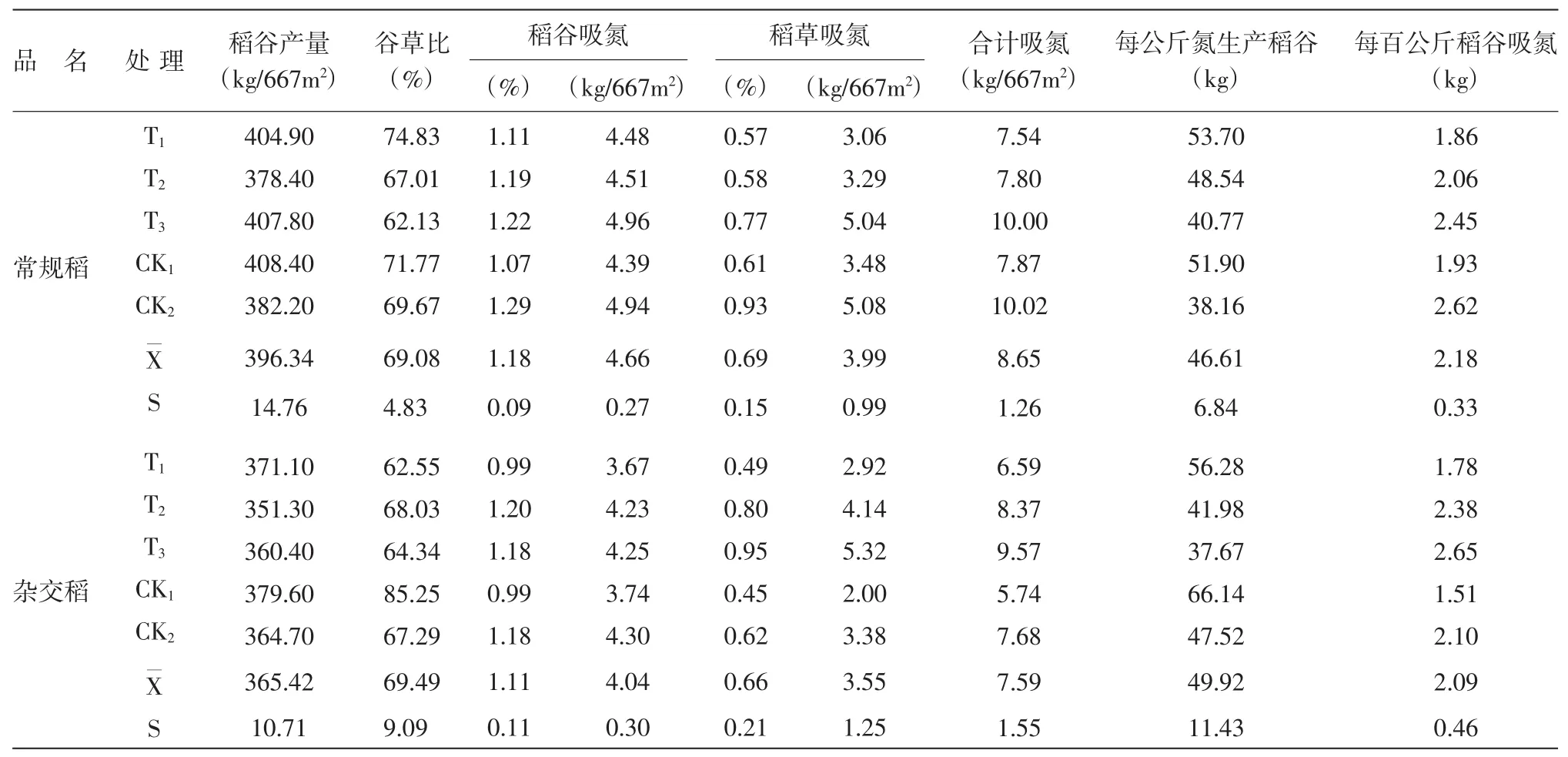

2.3 稻田自然生产力与各处理的吸氮特性

常规晚稻无肥对照CK1的养分来自土壤库存基本营养、生物固氮、自然降雨和人工灌溉等,稻谷单产为408.4 kg/667m2,稻草产量为569.03 kg/667m2,说明在此地耕作制度(小番茄+晚稻)与环境条件下,稻田基础生产力可使晚稻达400 kg/667m2左右。据成熟收割期取样对稻谷和稻草进行全量N的测定分析,CK1合计吸N 7.87 kg/667m2(也即稻田的供氮量7.87 kg),每kg N折合生产稻谷51.90 kg,生产100 kg稻谷需吸N 1.93 kg;施肥效果最差的为 CK2,总吸 N 10.01 kg/667m2,每 kg N折合生产稻谷38.16 kg,生产100 kg稻谷吸N 2.62 kg,其N肥施用量为9 kg/667m2,氮肥当季利用率[3]为:(10.01-7.87)÷9×100%=23.67%,这些 N 主要使稻草量增加,并未带来稻谷增产(表3)。

表3 2011年晚稻肥料试验各处理吸氮特性比较

杂交晚稻CK1合计吸N 5.74 kg/667m2(也即稻田供氮量5.74 kg),折合生产稻谷66.14 kg/kg N,生产100 kg稻谷需吸N 1.51 kg;施肥效果最差的为T3,生产100 kg稻谷需吸N 2.65 kg;CK2的N肥施用量达12 kg/667m2,合计吸N 7.67 kg,当季利用率为:(7.67-5.74)÷12×100%=16.08%。比空白对照多吸收的N没有增产稻谷,成为奢侈吸收[4]。

2.4 各处理稻米品质性状的比较

常规稻和杂交稻稻米的加工、外观、蒸煮和食味品质的分析结果表明,各处理间变异小的有出糙率、总精米率、精米长、精米宽、长宽比、胶稠度,常规稻的平均值分别为78.94%、71.28%、6.23 mm、1.78 mm、3.49、30.8 mm;杂交稻分别为 79.18%、71.32%、7.06 mm、2.27 mm、3.12、29.0 mm。各处理间变异较大的为整精米率、垩白粒率、垩白面积与垩白度,常规稻的平均值分别为61.02%、7.2%、14.98%、0.98%,变异系数分别为7.4%、38.54%、43.54%、30.95%;杂交稻平均值分别为57.6%、41.8%、22.36%、9.46%,变异系数分别为7.69%、17.53%、17.69%、30.28%;整精米率,常规稻以CK2最低(53.4%),杂交稻以 T2最低(52.4%),CK1中等偏上,常规稻和杂交稻分别为61.4%、58.1%;其余与处理的关系不明确。直链淀粉含量,常规稻平均为16.52%,杂交稻平均为20.54%,变异系数分别为4.14%、3.52%,其中均以CK1较高,常规稻和杂交稻分别为17.2%、21.4%。以上说明稻米品质主要决定于遗传基因,但环境的影响也不可忽视。

3 小结与讨论

3.1 施肥对营养叶片和生育期的影响较明显

施生物菌肥、黑复肥、三元化复肥的叶片的宽、长度及其面积都比无肥对照的大,上4叶叶面积常规晚稻施肥处理比无肥CK1增1.6%~12.6%;杂交稻施肥处理比无肥CK1增9.98%~13.05%;施肥能促进早分蘖、早够苗1~3 d,进入高峰苗期也较早,但对中、后期幼穗发育进度及始穗、齐穗、成熟的影响较复杂,常规稻无肥CK1始穗、齐穗期比施肥处理(除T1外)推迟1或2 d,而成熟期提早2 d,全生育期缩短2 d;杂交稻的CK1的始穗、齐穗期均比其他施肥处理(除T1外)早1 d,成熟期则早2 d,全生育期缩短2 d。其原因在CK1与T1中期群体适度、后期的生理转换较清晰,不贪青,落色较好,虫病危害轻。

3.2 施肥的经济产量转化效果滞后

试验表明,在广西田阳县基点无肥CK1的产量最高,施肥的T2或CK2的产量最低。从表观看,后季晚稻前中期处于高温烈日下,营养生育期短,尽管施肥区比空白对照的营养生长条件好,苗多、叶大、色绿,但无效蘖过多,成穗率低,植株游离氨基酸含量高则易受虫害,穗期延迟则与恶劣气候相遇机会高、时间长有关,以致空壳率飙升,谷草比低,营养生长优势未带来稻谷高产。分析其内在原因,可能是增加氮肥用量所增加的植株氮素积累量,没有转化为籽粒产量生产优势,成熟期稻谷所占总干物质积累量的比重,随着氮肥用量的增加而减少杂交稻对氮素的奢侈吸收,叶片氮素含量和积累量增加,消耗叶片(源)中更多的碳水化合物,从而减少茎秆或籽粒(库)中碳水化合物的积累,最终降低籽粒产量[4]。即由于群体过大,光照不足,光合效率降低,造成所谓“得氮耗糖”[5]。

3.3 稻田的基础产量与基本供氮量及氮肥利用率

晚稻田基础产量即无肥空白区(CK1)稻谷产量,常规稻为408.4 kg/667m2,杂交稻为379.6 kg/667m2,平均 394 kg/667m2;其供氮量分别为 7.87、5.74 kg/667m2,平均为 6.81 kg/667m2;施氮区(CK2)的氮肥当季利用率分别为23.67%、16.08%,平均约20%(国内一般35%[4],杂交粳稻可达45%[3])。可见,稻田的基础产量、基本供氮量及氮肥当季利用率受无肥区单产、施氮区施氮量及其产量的极大影响,因品种特性、栽培措施与外界环境的不同而别,具有很大的弹性空间。

3.4 小番茄—晚稻种植方式下晚稻的施肥技术策略

试验表明,在广西田阳县“晚稻减氮或免肥栽培”可行,但须注意以下几个因素:一是该试验田前作小番茄施肥量大,据当地农户称,一般施三元复合化肥 200 kg/667m2左右(折合纯 N 30 kg/667m2),还要补施其他中、微量肥或有机肥,一季小番茄的大田生育期约120~150 d,其枯枝落叶残茬约1500 kg/667m2,土壤的余肥含量高,当地农民亦有“种晚稻不用上肥”的直觉;二是重粘性土壤的保肥力强,有利于种植“地力稻”;三是晚稻生育期短,高产潜力有限,湖南有“红米冬粘不要粪,只需秋风秋雨喷”的农谚,说明晚稻(尤其优质稻)需肥水平低;四是气候问题。据实况记载,7月中下旬至10月的平均气温分别为 31.2、30.5、29.3、23.4℃,前中期与后期的落差大,特别是强“寒露风”期间未采取任何抗寒露风措施[6-7],空壳率高,“源、库、流”严重失调,形成被动性奢侈吸收。据此,提出晚稻施肥的应对策略为:(1)单产400 kg左右可以免施氮肥,若为配合高产栽培,施氮则是必要的,单产600 kg的施氮估算量为:每百公斤稻谷的平均吸N量乘以目标产量减去稻田基础供N量除以N肥当季利用率(可提高至 40%),即:(2.18×6-7.87)÷40%=13.02 kg/667m2;(2)施复合生物菌肥(T1)不延迟抽穗和成熟,表现不俗,而三元复合肥表现效果较差,加强研发应用新型有机肥日益重要;(3)T3(黑复肥分3次施)比T2(作一次基施)的产量较高而稳,因此,基、追肥以看地看天看苗分次施用为佳。

田间试验仅为一季,由于受复杂的自然环境条件影响,在不同的年份或不同的地区进行同一试验可能结果不同,因此对有关技术参数的进一步确定、不同处理对土壤理化性状的影响等等,有待继续研究。

[1]唐启义,冯光明.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002.

[2]裴又良,熊绪让,马国辉.论湖南省超级稻超高产栽培的主要限制因素及其对策[J].湖南农业科学,2005,(1):25-26.

[3]凌启鸿.水稻精确定量栽培理论与技术[M].北京:中国农业出版社,2007.

[4]邹应斌,敖和军,夏 冰,等.不同氮肥施用对杂交稻产量及其氮素利用效率的影响[J].作物研究,2008,22(4):214-219.

[5]黎国喜,石庆华,李之林,等.两系杂交早稻田两优402吸氮特性及氮肥施用技术[J].杂交水稻,2003,(3):40-42.

[6]谢青夏.广西开出应对寒露风“处方”[J].农家之友,2010.

[7]孔佳良,余冬林.低温冷害对湖南晚稻危害特点及调控技术[J].湖南农业科学,2009,(7):67-69.