《茗壶说》与邵大亨

2012-08-29江南大学设计学院

文/何 岳(江南大学 设计学院)

(一)

紫砂壶艺何其幸哉!作为一种独特的民间手工艺术形式,自其诞生之初,便因着天时、地利、人和之便而赋有秉异之质,更在其五百年的发展史上不断出现着引领时代风骚的大匠宗师,将紫砂壶艺术推向一次次令人瞩目的历史巅峰,在这些不同时代所产生的技艺卓越的紫砂大家中,活跃于清嘉、道年间的紫砂艺人邵大亨无疑是其中为数甚少的可辉耀后世的杰出典范人物之一,对于邵大亨的壶艺成就,已故当代紫砂宗师顾景舟先生就极为推崇,认为嘉道以后百五十余年间无有超越其上者。而在一百五十年之前,就已有论者对邵大亨的壶艺成就作出了中肯而非凡的高度评价,此人就是与邵大亨处于同时代的高熙,其所作的《茗壶说》一文被收录在《邵氏宗谱》中,系那一时代对邵大亨其人其艺所作的最为真实贴切的描述。在紫砂艺术史上,如同我们提到“曼生壶”就不能不想到杨彭年一样,如今,当我们来评论、欣赏邵大亨的壶艺成就时,已无法避开高熙《茗壶说》的存在,这篇不足五百字的短文不但构成我们理解邵大亨其人其艺的最原始且直接的途径,同时对紫砂理论特别是紫砂批评的建构具有不可磨灭的典范性意义与价值,而这一点,目前还并不为人所深切地理解与认知,即我们往往还只是通过高熙的《茗壶说》中的文字来认知邵大亨的壶艺成就,将其作为锦上之花来看待,而并未意识到《茗壶说》自身所具有的独立性——即紫砂壶艺术理论建设上的意义与价值,随着紫砂壶艺术实践的后续发展及其理论体系建构的进一步需求,其价值无疑将得到不断的凸显与肯定。在某种意义上,高熙的《茗壶说》一文与邵大亨的砂壶艺术亦可谓珠联璧合、相得益彰,同样也将在紫砂理论批评史上具有难以超越的一篇理论杰作的历史地位。

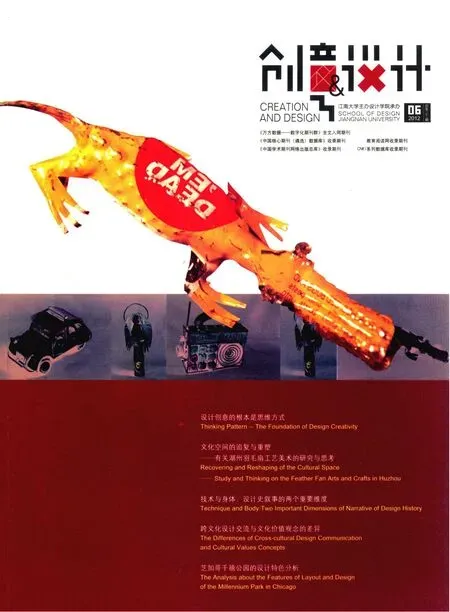

图1 徐秀棠 邵大亨像

在2006年6月由国务院批准的第一批国家级非物质文化遗产名录中,紫砂壶工艺在“传统手工技艺”类别中编号为“351Ⅷ-1”,名称为“宜兴紫砂陶制作技艺”,位列第一,与其它非物质文化遗产相比,紫砂壶工艺有着不同于一般的独特性,作为物质形态的非物质文化遗产,紫砂壶工艺是一种历史悠久的手工工艺和民间艺术,但是,它又不仅仅是停留在物质与民间文化的层次上,而是在这个根基的基础上有着质的飞跃和提升,凭籍着壶艺作者的人格修养与精神追求而俨然侧身于精英式艺术的行列,却同时因其与茶文化和日常生活领域保持着极为密切的联系,这使得紫砂壶传统技艺即使身处当代生活的飞速发展中也游刃有余地保证了自身生存的广阔空间与发展前景,而没有遭遇到其它非物质文化遗产在当代文化处境中通常所面对的发展瓶颈与挑战的尴尬境地。从紫砂壶艺术的可持续性的历史发展中我们可以看到,创新自始至终就一直是其发展的一种常态,并形成了一种传统。每一个时代的紫砂大家都是这种创新精神的代表性人物,不断铸就着紫砂艺术的辉煌历史并推动其向前发展。同时,每一次创造又都是对紫砂艺术本质的重新审视、定位与回归,其工艺传统与创造精神的融合造就着紫砂壶艺术史上不断地推陈出新,也必将开拓着其未来的辉煌,这一切不能不说其得益于紫砂艺人杰出的创造力与高超的技艺,也得益于其诞生之初所具有的精神上的自我意识与其所浸淫的文化熏染,即使在“曼生壶”出现之前,紫砂壶就已经作为潜在的“文人壶”而存在了。当具有传奇性的紫砂壶鼻祖供春在其所制砂壶上或郑重或不经意地刻上“供春”二字时,其行为就在某种意义上开启了紫砂壶迥异于一般民间工艺发展的非凡道路,因为它对个体的存在意义与价值的强调使得紫砂器虽脱胎于器物,却与个体的创造性精神变得息息相关了,以器载道,这成了紫砂壶艺术最为形象的诠释,也构成了紫砂壶艺家最为宏大的艺术使命,从高熙的《茗壶说》以及邵大亨的壶艺成就中,正可以窥其一斑而见全貌。

(二)

紫砂壶艺的幸运即在于其民间艺术与精英艺术的双重性身份,使其一开始出现便被纳入了文人阶层所关注的视野焦点之内,因此,伴随着紫砂壶艺术的发展,其在理论上、文献上的建树也可圈可点,明代周高起《阳羡茗壶系》始为紫砂艺人列传,明其流变传承,兼及雅供茶事。继有供春之主人吴颐山之侄孙吴梅鼎,擅诗词书画,精山水、翎毛。其作《阳羡茗壶赋》洋洋洒洒,文笔瑰丽,系首篇以诗赋形式对紫砂茗壶加以赞美的早期古典文献。自此,关于紫砂方面的书籍文献时有所现,并愈见丰富,在紫砂壶艺实践之外逐渐累积出紫砂艺术理论文献的厚度与高度,从另一方面推动着紫砂壶传统制作技艺的发展。在这些历史文献资料中,大致可归为三大类:

1、图录类。以图像的形式记录下历代优秀的紫砂壶样式、造型。在摄影术发明之前,此类图录形象而直观地将紫砂壶的相关资料得以相对完整地保存并可以流传后世,包括诸如项墨林的《历代名瓷图谱》、周嘉胄的《茗壶图谱》、李景康、张虹的《阳羡砂壶图考》、邓秋枚的《砂壶全形拓本》以及日本奥玄宝的《茗壶图录》等在内的书籍资料均属此类。此类图录往往图文兼备,是极珍贵的历史文献资料。

2、记述类。以散记、随笔、小品文形式出现的涉及紫砂壶艺方面的书籍和资料文献或专以紫砂为其论述内容的专著。诸如周高起《阳羡茗壶系》、周容《宜兴瓷壶记》、王穉登《荆溪疏》、冯可宾《岕茶笺》、吴骞《阳羡名陶录》、《阳羡名陶续录》、《桃溪客语》、张燕昌《阳羡陶说》、张芑堂《阳羡名陶说》、朱坚《壶史》(已佚)、李渔的《杂说》、阮葵生的《茶余客话》、李斗的《扬州画舫录》、王士禛的《池北偶谈》、《居易录》、陈贞慧的《秋园杂佩》、张岱的《陶庵梦忆》等应属于此列。

图2 邵大亨 铜提梁圆胆壶

图3 邵大亨 掇球壶

3、诗赋小说类。以吴梅鼎《阳羡茗壶赋》为其典型代表。诗词一直是中国古代文人学士常见的一种写作手法,因此在紫砂壶历史上出现了大量以紫砂壶及紫砂艺人为主题的诗词歌咏。另外,由于紫砂艺术对于上层社会及日常生活所产生的影响不断扩大,关于紫砂壶的记述也常出现在通俗演义小说的故事描写中,这些描写与记述也构成一种独特的历史文献,对后世研究紫砂壶的历史状态提供了理论研究文本。

对于高熙的《茗壶说》一文,显然将其放入记述类范畴内也未尝不可,但相比于其它文献,《茗壶说》又有着与其它文献资料不同的独特性所在,它是有史以来一篇可以被视为关于紫砂壶艺家的个案研究的“成果”,虽寥寥不足五百字篇什,但文章视野之高瞻远瞩,洞察力之明澈,对邵大亨壶艺成就领会之精妙,皆让人叹为观止,以至于此文既出,对于邵大亨壶艺成就的评判,几无需后人赘述。难怪此文被收入《邵氏宗谱》,实可谓知大亨者,非高熙莫属也。也因为此种原因,将其单独列入理论批评类或许更能彰显此文的意义与价值所在,毕竟,从紫砂艺术理论批评的角度而言,《茗壶说》完全可以称得上一篇极具原创性与理论高度的典范之作。

(三)

高熙的这篇文章标题全名为《茗壶说.赠邵大亨君》,鉴于其重要性且文章短小,我们不妨全文摘录如下:

茗壶之由来远矣,其以专精名家不可殚述,余家藏王南林中掇一,苍劲中有斧凿痕,又徐氏细砂轿顶一,颇无俗态,意近今名手,罕见其右者。近得菊轩掇,亦苍老可玩,然不免岛瘦郊寒,于廷制稍腴润,未极精巧。窃叹古制不存,几如虞敦殷瑚鸡彝牺象之不可复睹矣。/不意比年来得一邵君大亨。君所长,非一式,而雅善效古,每博览前人名作,辄心揣手摩,摹得者珍于拱壁。其佳处力追古人,有过之而无不及也。每浏览竟日或卧逾时,意有所提便欣然成一器,否则终日无所作,或强为之不能也。/其掇壶,颈项及腹,骨肉停匀,雅俗共赏,无响者之讥,识者谓后来居上;嘴、注、鋬胥出自然若生成者,截长注尤古峭;口盖直而紧,虽倾侧而无落帽忧,口内厚而狭,以防其出;气眼外小而内锥,如喇叭形,均无窒塞不通之弊。且贮佳茗,经年嗅味不改。此皆前人所未逮者。其余曰鱼化龙,曰一捆竹,曰凤卷葵,皆出自君手。他人莫能为,即为之,亦如婢见夫人,无可仿佛。此亦仅以精密胜,不足以尽君技之妙也。/噫,以兹壶之工而用之众技,亦何技不工;以兹壶之精而用之博学,亦何学不精?而君独专于此,学在此,技在此,名亦在此。倘所谓一艺成名者与!若余之一无成百无成者,能不愧甚。遂书以赠之。

全文一气呵成,言简意赅,惜墨如金,可谓字字珠玑。即使从文学之角度而视之,亦可称一篇散文佳作。高熙其人,今人未知其详,但文如其人,从字里行间我们会感觉到一个博学而有独到见识的文人形象隐匿其中,而其精彩的文笔也使得作为一代紫砂大家的邵大亨的真实形象呼之欲出。全文按主题分为四段,首段以“茗壶之由来远矣”直入主题,转而论及其家藏紫砂名器,辨其优劣,褒奖之余,指出其不足之处,发出“古制不存”、“不可复睹”的感叹与遗憾。次段以“不意”二字笔峰一转,大有柳暗花明、峰回路转之惊喜状,而后以精湛的笔墨描绘出邵大亨的创作状态与艺术家的形象,其“每浏览竟日或卧逾时,意有所提便欣然成一器,否则终日无所作,或强为之不能也”的描绘不免让我们联想到庄子在《田子方》一文中所描绘的那个“解衣般礴”的真艺术家形象,邵大亨壶艺的人格境界之高亦由此被表现得淋漓尽致。第三段则从邵大亨所制器物入手,从专业角度论及紫砂壶的功用及审美,指出邵大亨举世无双的卓越技艺,远非他者能及。最后,作者发出由衷的感叹,由邵大亨的壶艺而推及到众技之工、博学之精的进技之道,进一步肯定了邵大亨在壶艺上的杰出才能及其为人方面的高风亮节。

在写这篇文章时,高熙对邵大亨其人其艺境界的推崇溢于言表,并以大亨的成就作为潜在的评判标准,品评了其家藏各名家紫砂壶的特点,所论褒贬不一,充分显示了高熙对紫砂壶艺的鉴赏力。而对于大亨壶艺的品评,又涉及其创作方式、人格境界、砂壶功用、造型审美等诸多方面,客观严谨不失法度而又具有个人的视角与观点,充分显示了他具有理论批评的素养与高度,在紫砂壶历史上众多的文献资料笔记中也独树一帜,堪称奇文。高熙在文末自谦曰:“若余之一无成百无成者,能不愧甚”,那时他大概无法想像得到,此文百余年后亦可使他以一文而成名,与大亨壶艺并列紫砂青史。而此文所具有的独立性的理论价值与意义,也会随着人们对紫砂艺术批评理论体系的发展与建构,得到进一步地认知与重视。

(四)

对于邵大亨的壶艺术成就,因凭借高熙《茗壶说》一文对的高度评价与定位,我们几无从亦无须赘言,毕竟作为邵大亨的同时代人,他在与邵大亨的亲身交往的背景下对其人其艺所作出的判断,是任何后来者所无法比拟的,文中所体现的高熙与邵大亨之间的肝胆相照的激赏,有着一种伯牙与子期 “高山流水”般的清音遗响,所谓“壶如其人”、“文如其人”,这种内在的一致性,使我们可以感受到他们非凡的人格修养与精神本质。倘若我们处于其同时代,恐亦未必真能认知到其真正的价值所在,因为历史往往是这样:所谓曲高和寡,大师与天才在其生活的时代并不能被公众所真正地认知,因为世俗性社会对人的价值判断往往是由物质性、功利性(比如一个人的社会地位、权力大小、财富多少等)的评价标准来进行的,即使邵大亨以“一艺成名”,也似乎依然无法见容于那个时代,其生卒年无考与其生平经历的坎坷,多少也间接地透露出这些端倪,这似乎意味着只有后来人才能真正地认识到天才与伟大人物的历史价值,但与此同时,不可避免的结果是,后来人却由于时间的隔膜而必然失去了对历史人物鲜活性的真实状况的把握,盛名之下,我们对他们的了解也并不会高出多少。因此,只有其同时代的智者所作出的认知与判断,才能有效地弥补这种两难境遇下所造成的裂隙,在这种情况下,高熙《茗壶说》一文就凸显了其巨大的历史价值与存在意义。

图4 黄玉麟 鱼化龙壶

图5 邵大亨 德钟壶

图6 朱可心 云龙壶

邵大亨,宜兴上袁村(古称上岸里)人,年少成名,但为人性格孤傲,清介正直,有士人风骨。史载“大亨虽陶人,而性孤憋,自高声价,非值其困乏时,一壶千金几不可得。”清光绪《宜兴荆溪县新志》载:“有邑令欲得之(大亨壶),购选泥色招入署,啖以重利,留之经旬,大亨故作劣者以应,令怒而杖之,亦不吽暴也。”从中可以看出大亨在为人行事上不畏强权、坚贞不屈的性格,同时也从这样的事例中可一窥作为紫砂大家的邵大亨在当时的社会处境。当代中国工艺美术大师徐秀棠先生曾塑《邵大亨像》,即选取了此一历史瞬间,恰到好处地表现了邵大亨处于威逼利诱之下从容淡定的紫砂艺术大家的人格形象。

紫砂名家辈出,但紫砂壶艺的顶级大师,在五百年紫砂发展史上屈指可数,与供春、时大彬、陈鸣远、杨彭年等人相比,邵大亨在世时的名声要远为逊色,他们或以“宫中艳说大彬壶,海外竞示鸣远碟”享誉内外,或以“文人壶”交游天下文士,名满天下。独大亨天赋其超凡脱俗之性格,无慕名求利之心,实属罕见。“谈笑无鸿儒,往来皆白丁”,这是晚清一代书家梅调鼎的自况联,1梅调鼎(1839-1906),别号赧翁,字友竹,浙江慈溪人。精于经学,能诗善画,尤擅书法,他步陈曼生后尘,与紫砂艺人韵石合作紫砂壶,铭文切题,书法秀雅,镌刻工细,直追曼生余韵,亦为世人激赏。并以此联榜其门,来谢绝达官巨贾竞以高价索其书法作品,他脾气古怪,自甘清贫,对于他的书法成就,沙孟海先生在《近三百年的书学》一文中对其有所论及,“他在当时名誉不大,到现在,他的作品流传也不多。说到他的作品价值,不但当时没有人和他抗衡,怕清代二百六十年也没有这样高逸的作品呢?”此联用来作为邵大亨的写照也颇为妥贴恰当。不求浮名,便无重利,因此他就必然处于相对而言湮没无闻的境地,这是一切精神求索者所必然要承受和面对的重荷。“吾善养浩然之气也”,一代大儒孟子曾如是说,而中国艺术的精神是尤重“气韵”一格的,对名利的摒弃使得个体存在能够抵达对于自我和精神的深层认知,是否拥有这种深层自我是一个人是否达到精神领域的标志,所谓“损之又损,以至于无为。无为而无不为。”艺术家正是在达到精神的自由境界中才能够将其生命融入到创作状态中,使器成而道存。邵大亨是深谙其中三昧的。而紫砂壶之所以能够成为根植于民间大地的精英艺术,是无法离开这种精神层面的拓进与坚守的,这已远远超越于一般文人画士的德行操守和艺术趣味之所在,这种精神在大亨身上,恰恰体现在他率性而为的性格与思想之中,这种精神上所具有的高度是具有典范性意义的,纵观紫砂史,在这方面,几无人可出其右。

大亨在世时,不可谓不出名,“一壶千金亦不可得”、邑令“啖以重利”欲得其壶都表明了时人对大亨壶艺的推崇。但同时,“非到其困乏是时”、“令怒而杖之”的相关记载又说明了大亨虽身怀绝技、境界超群却仍不免受掣于现实环境的困厄而无能为力,从某种方面,也说明对于大亨壶艺的成就与价值的内在性,世人的认知依然是有限的,他们能看到有形的存在,却体会不出无形的精妙来,大亨的紫砂壶形神兼备,而其神则来自于人,来自于大亨卓然不群、超凡脱俗的精神性人格的存在,而这种人格精神的秉持总是与以物质名利为其皓的的世俗存在相抵牾的。因此之故,我们便不难理解其在世时的命运以及在历史上一度湮灭而不为人知的历史现象了。例如1932年出版的《宜兴陶器概要》一书只对邵大亨作了简单的介绍,值得注意的是,此书是由宜兴蜀山人氏周润身、周幽东父子合著的,本地人氏著书尚且如此,遑论他者,在1937年出版的《阳羡紫砂图考》一书中,“大亨”的名字仅出现在“待考”一栏中,言其“大亨是壶肆抑壶工名号尚待考正”。直到顾景舟先生重新发现邵大亨的壶艺成就,世人才得以重新认识到大亨在紫砂壶艺史上空前绝后的地位。而对于邵大亨在今天的被推崇,其传世的紫砂壶作品自然功不可没,但高熙的《茗壶说》一文对于邵大亨成就的高度评价也起到了一言九鼎、推波助澜的巨大作用,他对邵大亨其人其艺从理论高度上的定位恐怕已无人能超越其上,在这一点上,顾景舟先生也无法例外,而是也受益于此文。事实上,《茗壶说》这篇以前从未见诸于世的尺牍也是顾景舟先生从《邵氏宗谱》中所发现、抄录并流传下来的。1参见高英姿编著《中国工艺美术大师顾景舟》第016页载:邵大亨、黄玉麟为“顾景舟推崇的大家。顾景舟的一生中,无数次用小楷抄写大亨和玉麟传记,激励自己,也送给弟子学生,以励志。”其后并附有顾景舟1990年8月27日抄录的《宜兴县志.黄玉麟陶艺》和高熙《茗壶说.赠邵大亨君》的手迹影像。顾景舟先生对邵大亨壶艺的倾心推崇,也从一定意义上验证了高熙之于邵大亨其人其艺的认知与评判的独到眼光。

(五)

邵大亨壮年早殁,天不假年,又加以“每浏览竟日或卧逾时,意有所提便欣然成一器,否则终日无所作,或强为之不能也。”对紫砂壶创作和人生态度看似闲散,实则严谨,故而其传器在其生前就不会太多,流传到今日就更为稀有和弥足珍贵。现今所见大亨所制砂壶有鱼化龙壶、仿鼓壶、铜提梁圆胆壶(蛋包壶)、掇球壶、德钟壶、八卦束竹壶诸款式,每器皆精美绝伦,让人叹为观止。其中掇球壶、鱼化龙壶、八卦束竹壶皆在《茗壶说》中被提及,竟皆得以传世,亦可谓奇迹。高熙在文中论及鱼化龙壶、八卦束竹壶时,“此亦仅以精密胜,不足尽君技之妙也。”之语也大可值得玩味,而仅以传世之器来看,大亨的砂壶技艺已然臻于炉火纯青、出神入化之境界,远非寻常工匠所能比拟,如此——谁又能尽识“君技之妙”呢?自高熙之后,顾景舟先生大概在对于大亨壶艺的激赏方面,是一个真正意义上的同道,并毕生以大亨为楷模,也正是因为顾景舟先生身体力行并不遗余力地加以推崇与宣扬,邵大亨在紫砂壶艺术史上的地位也得以真正确立并被广泛认可。

至于如何欣赏邵大亨的传世之作,现在似乎基本上已形成定论,其砂壶作品选泥精炼,泥质细密。在造型上简炼大方、结构严谨。在气质与风格上以端庄稳重、浑朴典雅见长,“刷一代纤巧靡繁之风”。并且邵大亨还以富于独创精神著称,体现在“鱼化龙壶”、“八卦束竹壶”、“凤卷葵壶”诸式中,皆见巧思出众,形式完美,格调高雅,气质非凡,向来为人所称颂。此类作品看似繁琐,实则处理得非常简洁,各部分浑然一体,几乎无法对其进行任何删减,充分地显示了壶艺家技艺的精湛和审美直觉上的敏锐。以“八卦束竹壶”为例,此壶高8.5厘米,口径9.6厘米,现藏南京博物院,其造型设计融合易学八卦的理论元素,盖纽为阴阳太极图式,壶盖上辅以伏羲“乾、坤、震、巽、坎、离、艮、竞”八卦方位图式符号,器身造型以64根细竹围成,四足各以8根短细竹为一组。作品设计思路与所谓“易生太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”以及最后演绎出64卦象的易学原理相呼应,其壶流、壶把饰以飞龙形象,在中华文明中,龙的文化符号代表着中国人灵活变通的心性,也象征着乾乾刚健、自强不息的精神力量,易经中以龙的变化来阐释“乾”卦的运行,诸如“潜龙,勿用。”、“见龙在田”、“飞龙在天”、“亢龙,有悔。”等等。这样的设计既在立意上与易学思想相吻合,又在造型上与壶体的装饰相谐调,形象生动,别有一番天趣。另有“鱼化龙壶”,取材于鱼龙变化的神话传说,通身饰以浮雕式海水波浪纹,壶身一侧饰以吐珠之鲤鱼,转至另一侧,则饰以张口怒目之龙首,亦吐出一珠。壶纽里则雕刻一立体龙首,“伸缩吐注,灵妙天然”,砂壶执柄上饰鳞片以象龙尾,仿佛一条巨龙翻腾于波浪之中,“或跃在渊”,神态毕现,形象地表现出了神话主题的内涵,而整体造型也赏心悦目,气韵温雅。其它如德钟壶,如仿鼓壶,如掇球壶等,也无不美仑美奂,刚健浑朴,典雅大方。大亨每制一器,必成经典,亦让人为之叫绝。

图7 邵大亨 八卦束竹壶

图8 邵大亨 鱼化龙壶

从高熙《茗壶说》的记述来看,这些传世之作尚还不是邵大亨最具代表性的作品,那些作品或许高熙本人见过,但他却没有言说,这欲言又止的背后或许正是邵大亨紫砂壶艺的过人之处,在那些蕴藉于生命与命运之中所诞生的艺术品面前,语言也不免有些口拙与怯步,但或许正如老子所谓的“大音稀声”,这沉默也是一种语言的表达呀。在那些融注着紫砂艺术家之才华、心血与精神的壶艺作品面前,独具灵犀的观者怕也是心怀虔诚敬畏之心,莫不屏息凝神、肃穆以待的吧。

邵大亨,生卒年不详,这似乎已并不重要,他留下了永恒的紫砂壶作品和伟大的艺术人格精神。高熙,生卒年不详,这似乎也不太重要,他给我们留下了一篇堪称脍炙人口的紫砂理论佳作,使我们能够更为真切地理解着邵大亨其人其艺的魅力。对于邵大亨及其卓然不群的艺术精神,我们不妨引用周良沛先生论及西班牙著名诗人加西亚.洛尔迦1加西亚.洛尔迦(1898-1936),20世纪最伟大的西班牙诗人,其诗歌自然地结合了西班牙民间歌谣,创造出一种全新的“易于吟唱”的诗体,对世界诗坛产生了巨大影响。其代表性作品有《深歌集》(1921)、《吉卜赛谣曲集》(1924-1927)、《伊涅修.桑契斯.梅希亚思挽歌》(1935)等,诗人1936年被西班牙佛朗哥政权的长枪党所秘密杀害。的话:“一个歌者如此的诗之历程所提供于诗的维他命,从某个角度看,其影响可能远远超过他某些具体作品的意义。”2见戴望舒、陈实译《洛尔迦的诗》中《出版说明》第8页,广东省出版集团、花城出版社2012年6月版。他指出了在诗之外的东西所具有的力量,而这种力量不仅来自于作品,更来自于对人生与艺术价值观的选择。高熙敏锐地观察到了这一点,并将其指示给我们看。因为有着这样真正的紫砂壶艺家与“紫砂理论家”,才使得紫砂艺术的发展蕴涵着精神性的深度与高度。道器并存——这是紫砂艺术得以彪炳青史的灵魂,而这样的精神与灵魂正是由邵大亨、顾景舟一类的紫砂大家所赋予的。

[1]徐秀棠、山谷著.紫砂入门十讲[M]. 上海:上海古籍出版社,2006,7.

[2]徐复观著.中国艺术精神[M] 桂林:广西师范大学出版社,2007,1.

[3]高英姿编著.中国工艺美术大师顾景舟[M] 南京:凤凰出版传媒集团,江苏美术出版社,2010,7

[4]何岳.“生于乙卯”:解读“一代宗师顾景舟”[J].创意与设计,2012,(1).

[5]徐秀棠著.紫砂工艺[M]. 杭州:浙江人民出版社,2009,10.

[6]杨天才、张善文译注.周易[M]. 北京:中华书局,2011,3.

[7]半壶紫砂网站http://www.12129.com/html/other/about.asp