基于“双转移”视角的区域金融失衡问题研究

2012-08-27黄剑

黄 剑

(广东金融学院 华南金融研究所,广东 广州 510521)

一、引言

改革开放以来,广东省经济保持高速增长,GDP连续20多年位居全国第一。然而,在巨大的经济总量背后,存在着“土地告急、资源短缺、人口超负、环境透支”这四个“难以为继”的问题[1]。正是在此背景下,广东省2008年出台《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》,正式启动了“双转移”战略。房慧玲着眼于广东省发展最不平衡的加工贸易,认为实施“双转移”战略中尤为迫切的是加快东西两翼和广大山区承接珠三角地区加工贸易的转移[2]。姜怀宇从空间经济与自然结构入手分析了“双转移”战略的空间基础,他认为,现有的调控政策存在空间范围精度低、对空间扩散的复杂性与层次性以及自然流域系统的完整性与有序性的考虑不足等问题[3]。许德友等认为,珠三角产业转移同时受到“推动力”和“拉动力”的影响,已经初步显现出既缩小地区差距又促进产业升级的目标[4]。客观地讲,“双转移”战略是加快转变经济发展方式在广东省的创新实践,既是广东省情的客观要求,也是具有前瞻性的举措。

经济增长与金融发展的相互关系是长期争论的问题,但毋庸置疑的是,两者之间存在着密切的关系,区域经济和区域金融的关系亦是如此。王景武利用误差修正模型和格兰杰因果检验进行实证分析,发现我国区域金融发展与经济增长之间存在密切的关系,东部地区的金融发展与经济增长之间存在正向因果关系,而西部地区金融发展与经济增长之间关系则存在相互抑制关系。他认为,区域金融差异的形成与变化并不是区城经济发展的一个偶然结果,而是一个由中央政府制度主导到地方政府制度主导再到市场经济主体主导的渐进式制度变迁过程[5]。张世晓认为,理论市场经济条件下的金融资源区域流动将促使区域经济均衡,而现实的各种非市场因素可能制约金融资源的均衡配置,从而导致区域经济的非均衡性,通过组建区域金融机构等制度措施可以有效促进区域经济均衡[6]。关于广东省内的区域经济与区域金融问题,古学彬等的结论是,珠三角与粤西地区相比,不论是区域金融发展水平、区域金融结构还是区域金融积聚效应都存在明显差异,导致了区域经济综合竞争力的差异和区域金融的辐射效应的差异[7]。方茂扬的实证分析结果显示,广州、佛山和肇庆三地的金融发展对经济增长的影响不显著,其金融发展差异的主要原因是三个地区的经济差异,经济圈经济一体化更有利于金融一体化发展[8]。

纵观过往研究文献,基于“双转移”战略的视角探讨区域金融失衡问题的研究还比较少,但是从区域经济与区域金融的密切关系来看,旨在实现区域经济协调发展的“双转移”战略离不开均衡发展的区域金融体系的支撑,因而“双转移”战略中的区域金融发展问题尤为值得关注和研究。鉴于此,本文拟通过分析广东省区域金融失衡问题及其形成要因,从实施“双转移”战略的视角,探讨广东省区域金融的发展方略。

二、广东省金融总体特征与区域金融失衡问题

伴随着经济的快速增长,广东省金融发展呈现出总量巨大且持续省际外流的总体特征,同时在省内存在着金融资源配置失衡、金融资源流向失衡、金融机构分布失衡等三大区域金融失衡问题。“双转移”战略的实施虽然在一定程度上避免了区域金融失衡问题的加速恶化,但未能从根本上促使失衡问题的好转,依然严重的区域金融失衡问题制约着“双转移”战略的贯彻实施。

(一)总量巨大、持续外流的金融总体特征

改革开放以来,广东省经济发展迅猛,1989年广东省经济总量首次排名全国第一,之后依次超越亚洲“四小龙”的新加坡、中国香港和中国台湾,目前已经连续23年保持全国经济总量省份排名的首位,实现了由落后的农业大省转变为后工业化时代的经济大省的跨越。2011年广东省实现地区生产总值(GDP)52 673.59亿元,比2010年增长10.0%,人均GDP 50 295元(按现行汇率折算为7 973美元)。

依托于庞大的经济总量,广东省的金融总量巨大,金融业主要总量指标都位居全国首位,但是广东省金融资源持续省际外流也是明显的事实。以2011年为例,根据国家统计局和广东省统计局的数据,2011年广东省GDP的全国占比是11.17%,而同期广东省主要金融指标的全国占比除上市公司筹资额、城乡居民储蓄存款余额之外,均低于上述比例。例如,2011年末广东省中外资银行业金融机构本外币各项存款余额为91 589.51亿元,占全国的11.08%,与其GDP全国占比大致相当;各项贷款余额为58 611.22亿元,占全国的10.07%,低于其GDP全国占比1.1个百分点,由此可看出广东省存在着金融资源外流现象。存贷比数据的地区差异更能清晰地反映金融资源的流向。存贷比是存款余额中用于贷款的比例,存贷比的差异说明了金融资源从存贷比较低的地区流向存贷比较高的地区。2011年全国平均存贷比为70.39%,而广东省的存贷比仅为63.99%,低于全国数据6个百分点以上,充分显示了广东省金融资源的省级外流。不仅仅是2011年,近20年来的相关数据也大致反映出同样的情况。因此,广东省不但是金融资源丰裕的金融资源大省,同时也是金融资源不断溢出的金融外流大省。

(二)广东省区域金融的三大失衡问题

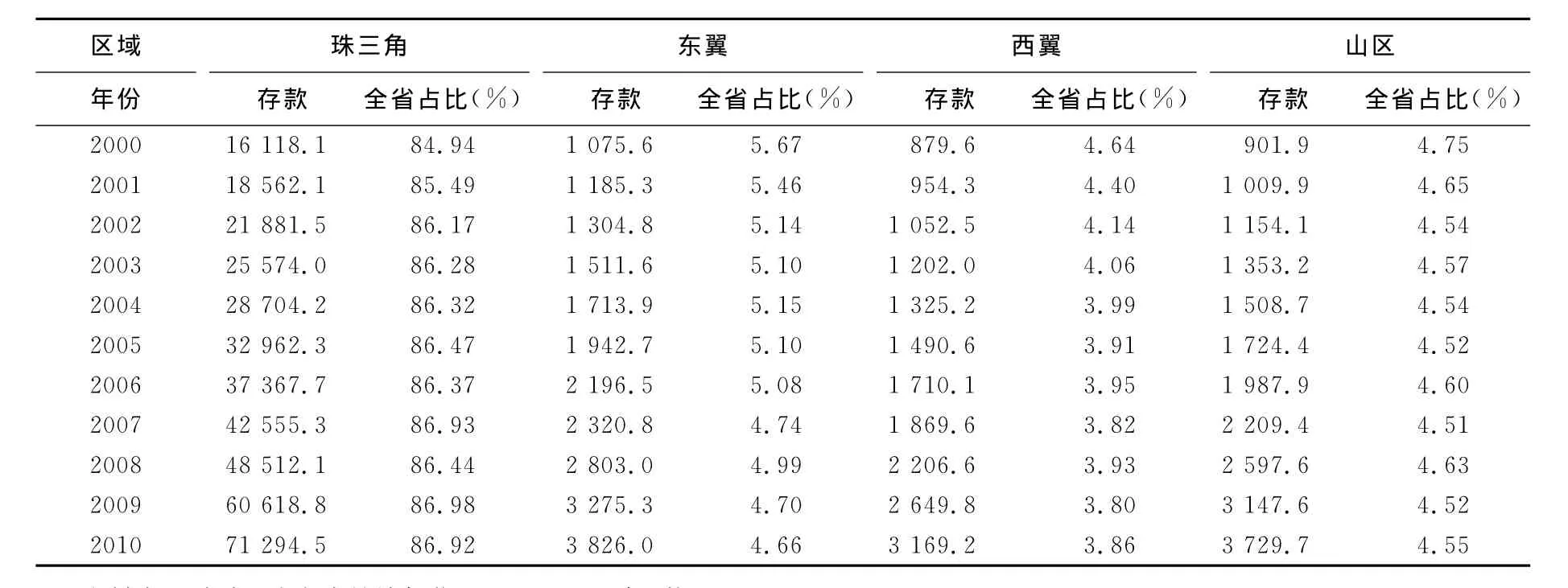

1.金融资源区域配置失衡。广东省丰裕的金融资源在省内的区域配置是极不平衡的。区域划分的基础是区域社会经济的同一性属性,目前,一般将广东省划分为四个区域,即珠三角、东翼、西翼和山区,其中珠三角包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆;东翼指包括汕头、汕尾、潮州和揭阳;西翼包括湛江、茂名和阳江;山区包括韶关、河源、梅州、清远和云浮。表1描述了2000~2010年广东省上述四个区域的中外资金融机构本外币存款及其全省占比,清楚地反映出广东省金融资源的区域配置失衡问题。

2000年以来,珠三角GDP的全省占比一直保持在接近80%的水平,与之相比,金融资源集中于珠三角的程度更高。以存款余额为例,2000年珠三角存款的全省占比就已经达到84.94%,随后迅速攀升并稳定在86%~87%之间,2010年为86.92%,远高于其GDP的全省占比。而东翼、西翼和山区存款的全省占比则呈下降趋势。例如,东翼存款的全省占比由2000年的5.67%下降到2010年的4.66%,西翼从4.64%下降到3.86%,山区从4.75%下降到4.55%,且“双转移”战略的实施也并未使这一问题得到改观。尽管存款余额仅仅反映了间接金融资源的部分,但是考察IPO融资额、上市公司再融资额等的结果显示,直接金融集中于珠三角的情况更为严重。因此,广东省金融资源配置失衡问题是不争的事实。

表1 2000~2010年广东省各区域中外资金融机构本外币存款余额及其全省占比 存款单位:亿元

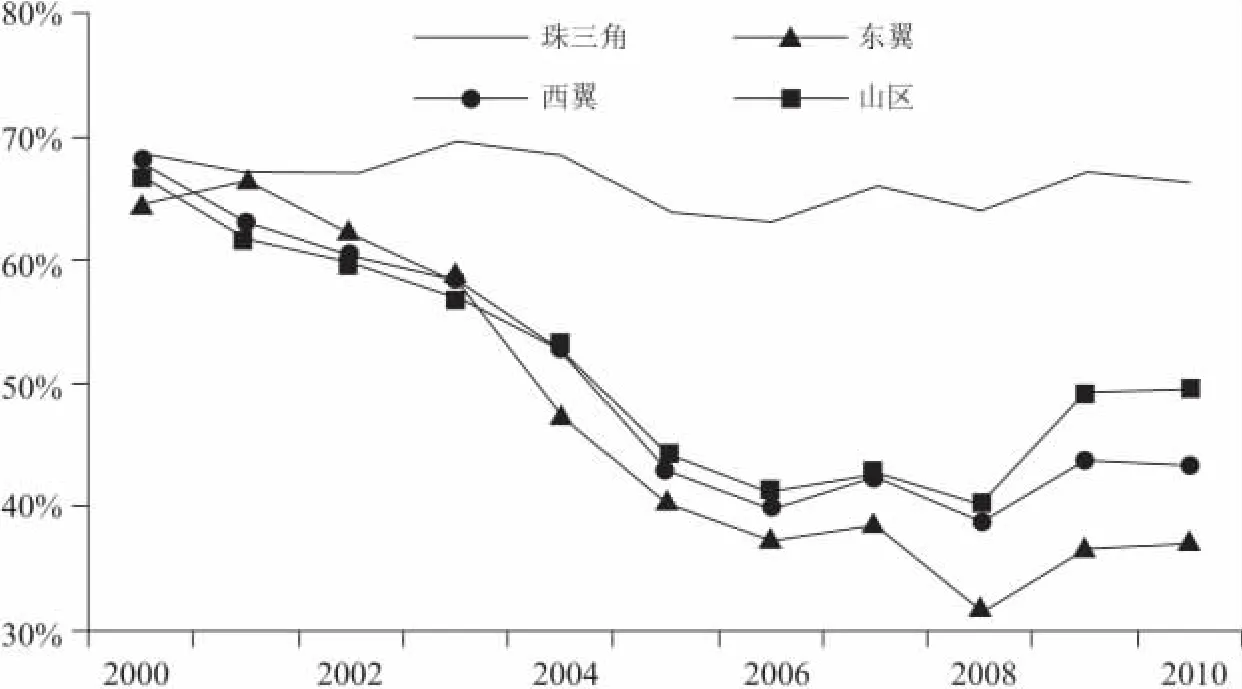

2.金融资源区域流向失衡。图1描述了2000~2010年广东省各区域存贷比的变化。2000年珠三角、东翼、西翼和山区的存贷比差距并不大,分别为67.1%、64.5%、68.1%和66.6%;其后,珠三角存贷比数据一直比较稳定,2010年为67.0%;而东翼、西翼和山区的存贷比呈急剧下降的趋势,2008年降为历史最低点,分别为31.7%、38.9%、40.2%;之后随着“双转移”战略的实施有所上升,但2010年三者存贷比分别为37.1%、43.3%和49.5%,大大低于珠三角的水平。由此可见,近年来广东省金融资源流向珠三角的现象愈演愈烈,尽管“双转移”遏制了流速加快的趋势,但并未扭转流向问题,事实上仍然明显存在着金融资源区域流向失衡问题。

图1 1992Q2~2000Q4 M0的真实值与估计值

如果说广东省金融资源的省际外流是经济发达省份的金融资源流向经济欠发达省份,客观上起到了支援内陆省份建设的作用,有利于全国一盘棋的总体战略,那么反观广东省内金融资源的区域流向,却是与区域经济均衡发展背道而驰的,金融资源从经济欠发达地区的东翼、西翼和山区流向经济发达的珠三角,其后果是导致金融资源区域配置失衡问题越来越严重,客观上制约了“双转移”战略的贯彻实施。

3.区域金融机构体系失衡。表2描述了2010年广东省各区域存贷款、金融机构数量、金融业从业人员的全省占比情况。数据显示,2010年珠三角以全省66.60%的金融机构和73.30%的从业人员,完成了全省86.52%的存款和90.35%的贷款;而东西翼和山区则以全省33.40%的金融机构和26.7%的从业人员,仅仅完成全省13.48%的存款和9.65%的贷款。这一方面说明广东省金融机构和从业人员主要集中于珠三角;另一方面也反映出经济发达地区的金融业效率高于经济欠发达地区,这部分解释了金融业集中于发达地区的原因。区域金融机构体系失衡既是金融资源区域配置失衡的结果,反过来又会加剧金融资源区域配置失衡。

表2 2010年广东省各区域主要金融指标的全省占比 单位:%

三、广东省区域金融失衡的成因分析

广东省区域金融三大失衡问题的成因应该从区域经济发展和制度政策效率方面进行剖析。区域经济发展不平衡是区域金融失衡的经济性成因,制度设计的不完善和区域政策的杠杆效应失灵是区域金融失衡的制度性成因。

(一)区域金融失衡的经济成因

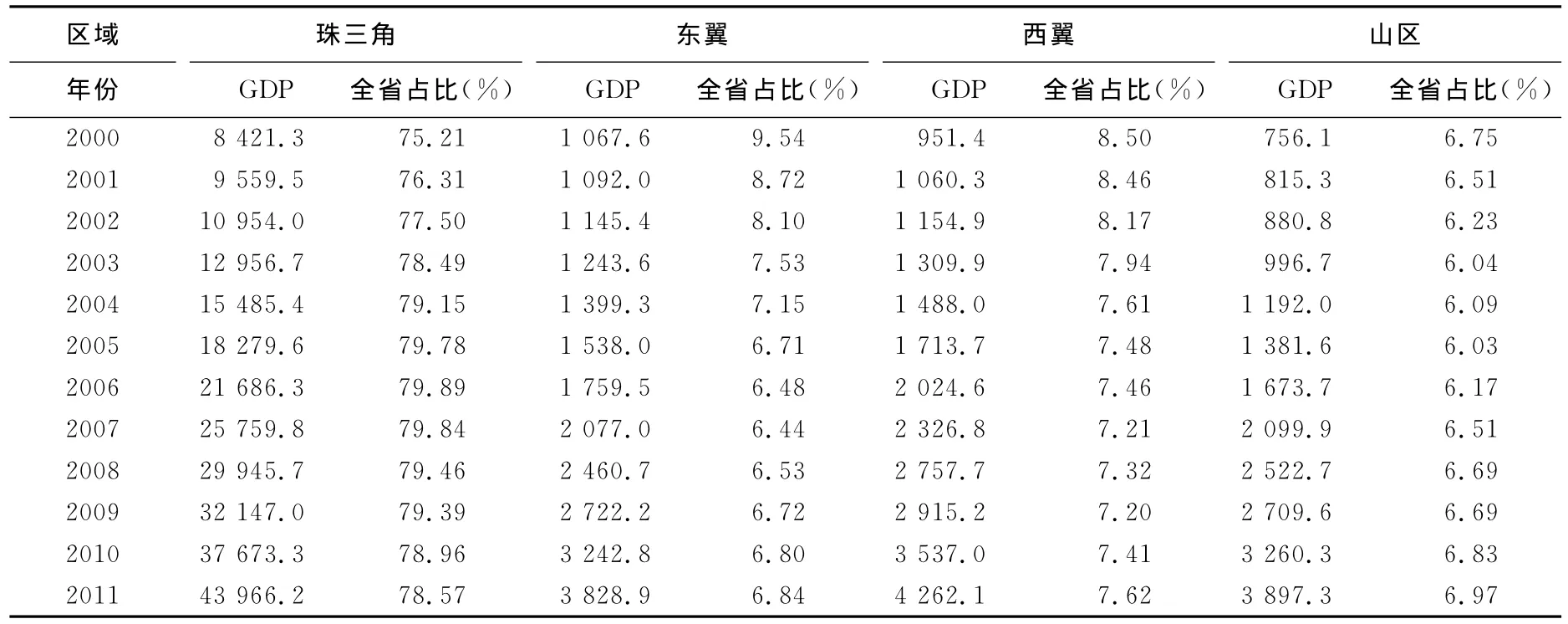

表3描述了从2000~2011年广东省各区域GDP的全省占比变化。数据显示,珠三角GDP的全省占比在2000年就已达75.21%,其后数年基本呈现出上升趋势并不断接近80%,尽管在2006年达到峰值后微微下降,但2011年依然高达78.57%;另一方面,除山区GDP的全省占比略有增加之外,东翼和西翼GDP的全省占比都呈下降趋势,分别从2000年的9.54%和8.50%下降到2011年的6.84%和7.62%。由此可见,广东省区域经济发展不均衡问题由来已久,而“双转移”战略的实施也未能改变这种不均衡状态,这是导致区域金融失衡的重要原因。

表3 2000~2011年广东省各区域GDP及全省占比 单位:亿元

区域经济发展的不均衡,实质上是城市与农村、工业与农业发展的不均衡,也是“双转移”战略要解决的根本问题。中共中央总书记胡锦涛在十六届四中全会上提出“两个趋向”的判断,即纵观一些工业化国家发展历程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累带有普遍性趋向;在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也带有普遍性的趋向。反观今天的广东,无论是从经济总量、人均GDP,还是从产业结构比例、城市人口比重来看,都已经进入到工业化后期,工业反哺农业、城市反哺农村应该是未来发展的必然趋势。然而,这种趋向并非完全是能够自发实现的,区域经济协调发展有赖于区域金融体系的有力支撑。因此,如何解决区域金融失衡问题是实现区域经济均衡发展和“双转移”战略目标的关键。

(二)区域金融失衡的制度成因

“双转移”战略中的制度设计和区域政策未能充分发挥杠杆效应,未能撬动丰裕的民间资本流向欠发达的东西翼和山区,这也是区域金融失衡问题不能得到有效解决的原因。以“双转移”战略中产业园建设为例,根据2010年中国人民银行广州分行对20个工业园区的抽样调查报告,其中12个工业园区最主要的资金来源是财政资金,占60%;5个工业园区最主要的资金来源是开发方自有资金,占25%;2个工业园区最主要的资金来源是信贷资金,占10%;1个工业园区最主要的资金来源是产业投资基金,占5%;没有一家园区通过上市筹资、发行债券、风险投资基金等方式获得资金。报告还对244家园区企业进行了问卷调查,结果显示,201家企业最主要的资金来源是自有资金,占82.4%;27家企业最主要的资金来源是信贷资金,占11.1%;11家企业最主要的资金来源是产业投资基金,占4.5%;3家企业最主要的资金来源是民间资本,占1.2%;2家企业最主要的资金来源是上市筹资,占0.8%;没有企业将风险投资基金、发行债券作为最主要的资金来源渠道。目前,产业园区的金融需求旺盛,园区基础设施建设等资金缺口依然较大,园区企业融资难问题还有待解决。而金融供给方面的现实是,园区建设的财政资金到位,但未能发挥应有的杠杆效应;园区企业的主要资金来源依靠自有资金,有待撬动民间资本进入。因此,如何完善制度设计,发挥杠杆效应,既是解决区域金融失衡问题的关键,也是促进“双转移”战略实施、实现区域经济均衡发展的保障。

四、区域金融失衡问题对策——构建地方特色金融体系

金融是现代经济的核心,经济的发展离不开金融的支持,同样,“双转移”战略的实施也需要与之相匹配的金融体系的支撑。在国家层面的金融结构调整基本结束后,区域金融发展成为关注的焦点;而实施区域金融政策是缩小区域金融差异、实现区域金融均衡发展的必然途径[9]。因此,在实施“双转移”战略的背景下,广东省在未来制度设计和政策选择上,应该抓住经济金融总量巨大、民营经济活跃的特点,以政策倾斜为导向,以市场机制为手段,构建适应“双转移”战略目标的具有地方特色的区域金融体系。

1.地方特色金融市场体系。建设层次分明、功能完备、政策导向性鲜明的区域金融市场体系。在直接金融方面应以建设多层次资本市场为主线,以发展产业金融为目标。一是逐步解决广东省产权市场目前存在的以行政区域设置、条块分割、各自为政的问题,建设统一的区域性产权交易平台;二是通过发展具有导向性的产业引导基金,充分发挥金融杠杆效应,从而带动产业基金、私募股权基金的发展。在间接金融方面以政策倾斜为导向,充分利用内部资金转移定价等市场化手段,积极探索银行直投等新兴银企关系,促使金融资源流向和金融资源配置不断适应“双转移”的战略目标。

2.地方特色金融机构体系。总体目标是实现各类金融机构分层错位配置,重构功能健全、服务高效、竞争有序、效益良好、安全稳健的地方特色金融机构体系。一是针对目前广东省银行业金融机构过度偏重于大型商业银行、股份制商业银行,而地方性银行尤其是农村金融机构有待发展的现状,致力于发展地方性银行,整合农村金融机构,探索基于农地流转的土地金融,深化新农村建设中的农村金融改革;二是针对“双转移”中出现的“飞地经济”现象,解决产业转移中金融机构和金融服务的跟进问题,探索服务产业转移的“飞地金融”模式。

3.地方特色金融服务体系。构建地方特色金融服务体系应突出“民生金融”。一方面积极引导民间资本进入金融服务领域,促进民间资本与金融的融合;另一方面进一步引导金融服务于民营经济,服务于“双转移”战略,促进产业结构调整与升级。通过建设和完善中小企业金融服务中心、资本投资服务中心、财富管理中心等金融中介机构,在多层次金融市场体系和多类型金融机构之间搭建区域性金融中介平台,产业转移、产业延伸到哪里,金融就服务到哪里,实现民营企业多样化金融需求与民间资本多元化金融供给之间的对接。

4.地方特色金融监管体系。政府在发挥引导和扶持作用的同时,应加大监管力度,完善地方金融工作管理体制,充分发挥金融工作办公室的作用,整合行政管理事权,实行辖内金融事权归口集中管理;同时,加大外部监管力度,完善金融调控监管服务部门联席会议制度,充分发挥金融行业协会的自律作用。通过构建地方特色金融体系、打造区域金融安全区,保障“双转移”战略的实施,加快实现经济发展方式的转变。

[1]樊凡.广东“双转移”战略评析[J].经济论坛,2009,(6):57—59.

[2]房慧玲.广东“双转移”的重头戏:推动加工贸易转移——关于广东加工贸易转移研究[J].南方经济,2010,(2):74—82.

[3]许德友,梁琦.珠三角产业转移的推拉力分析——兼论金融危机对广东“双转移”的影响[J].中央财经大学学报,2011,(1):68—73.

[4]姜怀宇.广东“双转移战略”的空间调控对策研究[J].广东外语外贸大学学报,2011,(1):25—29.

[5]王景武.金融发展与经济增长:基于中国区域金融发展的实证分析[J].财贸经济,2005,(10):23—26.

[6]张世晓.金融资源配置与区域经济差异的关联度[J].改革,2008,(1):92—96.

[7]古学彬,方茂扬,孙丽霞.区域金融发展差异的经济效应——基于珠三角与粤西地区比较研究[J].广东金融学院学报,2009,(3):60—69.

[8]方茂扬.广佛肇金融发展差异与经济增长因果关系研究[J].广东金融学院学报,2011,(3):104—113.

[9]王维强.我国区域金融政策问题研究[J].财经研究,2005,(2):110—119.