腹腔镜联合米非司酮治疗子宫内膜异位症的临床疗效观察

2012-08-15张龙绘

张龙绘

随着近几年早孕、剖宫产的发病率逐渐上升,子宫内膜异位症的发病率也呈现逐年上升的趋势。手术是治疗子宫内膜异位症的重要处理手段,但对于复杂的子宫内膜异位症由于病变范围较广、粘连严重,常常难以将病变彻底清除,术后复发率较高,是妇科临床较为棘手的问题。我院近几年来采用腹腔镜手术联合米非司酮口服治疗子宫内膜异位症取得了较为理想的效果,报告如下:

资料与方法

1.一般资料选取我院自2008年5月~2011年5月收治的60例子宫内膜异位症患者作为研究对象,按照随机数字表法随机分为观察组与对照组各30例,所有患者均符合子宫内膜异位症的临床诊断标准[1],且排除严重的心血管系统及呼吸系统疾病、体温高于37.5oC、生殖器官急性或亚急性炎症期等患者。观察组30例患者年龄21~46岁,平均(31.7±5.2)岁;病程 3 个月~7 年,平均(2.4 ±1.3)年。对照组30例患者年龄20~43岁,平均(32.4±4.8)岁;病程6个月~8年,平均(2.6±1.4)年。两组患者从年龄、病程等各方面比较差异不大(P>0.05),具有可比性。

2.手术方法两组患者均给予腹腔镜手术治疗,术前准备及麻醉同一般腹腔镜检查术,常规置子宫操纵器及腹腔镜鞘卡,全面观察盆腔腹膜情况,尤其注意骶韧带、盆底腹膜、卵巢固有韧带等子宫内膜异位病灶常见部位。盆腔粘连者给予盆腔粘连松解术,游离输卵管,行输卵管逆行通液,看输卵管是否通畅。腹膜表浅病灶采用双极电凝钳电凝或切除,对于较大、位置较深的病灶先用水压分离病灶,再气化病灶。卵巢内病灶进行剥离电凝切除,创面较大时将皮质和间质大致对合给予0-0号肠线“8”字缝合。术后检查术野出血及电凝止血,灌注1000ml生理盐水观察无出血后缝合结束手术。观察组患者于手术结束后第5d开始口服米非司酮10mg,每日一次,根据患者病情连续服用3~6个月,服药期间间隔1个月复查肝功能一次。

3.疗效评价标准治愈:痛经、不规则腹痛、月经不调等症状完全消失,超声检查无异常;有效:以上临床症状及体征明显改善但未完全消失者;无效:以上临床症状及体征基本无改善甚至加重者。随访12个月观察并记录两组患者复发、受孕情况。

4.统计学方法 本组数据采用SPSS 15.0统计学软件进行处理,组间进行卡方检验,以P<0.05为有统计学意义。

结 果

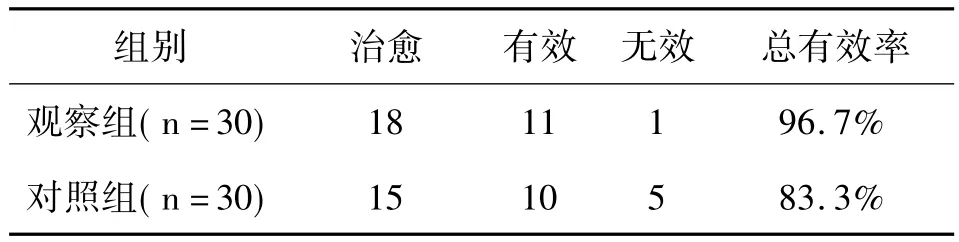

1.临床疗效比较观察组总有效率为96.7%,对照组未83.3%,两组患者总有效率比较有统计学差异(P <0.05)。见表1

表1 两组患者临床疗效比较(n)

2.复发及受孕情况随访12个月,观察组复发2例,复发率为6.7%,受孕17例,受孕率为56.7%;对照组复发8例,复发率为26.7%,受孕9例,受孕率为30.0%。两组患者复发及受孕率比较均有显著差异(P<0.05),具有统计学意义。

讨 论

腹腔镜是当前治疗子宫内膜异位症的主要治疗手段,其具有微创、安全性高、清除效果理想等特点,但由于异位内膜病灶分布广泛且多隐蔽,病灶很容易出现粘连,单纯依靠腹腔镜手术治疗很难从根本上完全根除掉微小病灶,因此腹腔镜手术还具有复发率高的特点,术后短期内受孕率较低。在手术切除病灶后短期内给予米非司酮口服,可以有效的作用于子宫内膜局部血管及血管相关因子从而影响内膜血管的形成及其生理功能,同时可以直接或间接作用于下丘脑-垂体-卵巢轴,使促性腺激素及性激素水平出现异常变化,最终影响子宫内膜的增生过程,促使子宫体腔以外的内膜萎缩而达到缓解痛经的效果[2]。本研究观察组患者在术后服用米非司酮3~6个月,与同期对照组患者比较,其治疗有效率及术后复发率、受孕率均有显著差异(P<0.05),具有统计学意义。显示腹腔镜联合米非司酮治疗子宫内膜异位症可以提高治疗效果、降低复发率、提高受孕率,值得推广应用。

1 中华医学会妇产科学分会子宫内膜异位症协作组.子宫内膜异位症的诊断与治疗规范[J].中华妇产科杂志,2007,42(9):645-648.

2 张振武,管晓丽,王伟.米非司酮与子宫内膜异位症治疗[J].中国妇幼保健,2008,23(36):5230 -5231.