三种不同盐生植物下土壤动物群落研究

2012-08-08谢桐音谢桂林付荣恕

付 颖,谢桐音,谢桂林,宋 杰,付荣恕

(1山东省疾病预防控制中心,济南 250014;2.东北农业大学生命科学学院,哈尔滨 150030;3.山东师范大学生命科学学院,济南 250014)

土壤动物是指其生活史中有一段时间在土壤中度过,且对土壤有一定影响的动物[1]。近年来,国内外学者研究的重点不仅集中在土壤动物分类、土壤动物在土壤物质循环、土壤发育、土壤理化性质、土壤生物群落维护等方面,对土壤动物与土壤微生物的相互关系,影响土壤动物耐受性的生态因子如:食物资源、生境状况等,土壤动物在土壤质量评价体系中的指示作用,土壤动物在生态系统中作用等方面研究也很关注。当前对土壤动物的研究已有新进展[2-5]。在治理和改造盐碱地的方法中,生物改良被认为是最具有生态效益、经济效益的措施。开展黄河三角洲东营地区的盐碱地土壤动物群落调查研究,可以比较全面认识该区域内土壤动物的种类及数量分布情况,客观评价不同的耐盐碱植物对盐碱地的适应或改良效果,为合理开发盐碱地及利用其生态系统资源提供基础。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究在黄河三角洲东营盐生植物园(118°04'~119°14'E,35°15'~38°16'N)内进行。该区位于暖温带,背陆面海,受欧亚大陆和太平洋的共同影响,属于暖温带半湿润大陆性季风气候区。四季温差明显,年平均气温11.7~12.6℃。7月份温度最高,平均气温26.7℃,极端最高气温41.9℃;1月份最冷平均气温-2.8℃,极端最低气温-23.3℃。年平均日照时数为2 590~2 830 h,各月平均日照时数以5月份最多,12月份最少;无霜期211 d;年平均降水量530~630 mm,70%的降雨集中在6~8月份;平均蒸发量为750~2 400 mm。土壤类型以盐化潮土和滨海盐土为主,含盐量一般在0.4%~2.0%,养分含量低。

1.2 材料与方法

土壤动物群落组成结构与植被状况密切相关[6-7]。该区地表植被主要为人工种植的盐生植物,土壤易受到扰动,形成的局部小气候差异明显。依据人工种植植被、耐盐程度和种植年限的不同,选取先锋植物种:最大耐盐度为1.6%的翅碱蓬(Suaeda heteropteraKitagawa)、最大耐盐度为0.9%的马蔺(Iris lactea var.chinensi)和最大耐盐度为1.2%的中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)作为研究对象,共设6个采样点。分别为:种植1年的翅碱蓬(I1)、连续种植10年的翅碱蓬(I2)、种植1年的马蔺(II1)、连续种植10年的马蔺(II2)、种植1年的中亚滨藜(III1)、连续种植3年的中亚滨藜(III2)。

在设置好的样点内,用土壤环刀分层取样,并利用WET土壤水分温度电导率传感器,同步测定水分、温度、电导率三个生态因子。野外调查和室内试验方法参见文献[8]。

1.3 数据分析

土壤动物优势类群为个体占总数的10%以上;常见类群为个体数占总数的1%~10%;稀有类群为个体数占总数的1%以下。

利用SPSS18.0、 Excel和BioDiversity Professional软件分析统计数据,并计算土壤动物多样性指数,分析土壤动物群落的结构。

Shannon-Weiner多样性指数:H=-∑Pi·lnPi;

Pielou均匀性指数:E=H/lnS;

Simpson优势度指数:C=∑(ni/N)2

式中,S为动物类群数,N为动物个体总数,ni为第i类群的个体数,Pi为i类群个体数占总个体数的比例。

种植1年的翅碱蓬(I1)、连续种植10年的翅碱蓬(I2)、种植1年的马蔺(Ⅱ1)、连续种植10年的马蔺(Ⅱ2)、种植1年的中亚滨藜(Ⅲ1)、连续种植3年的中亚滨藜(Ⅲ2)。

2 结果与分析

2.1 群落组成与数量分布

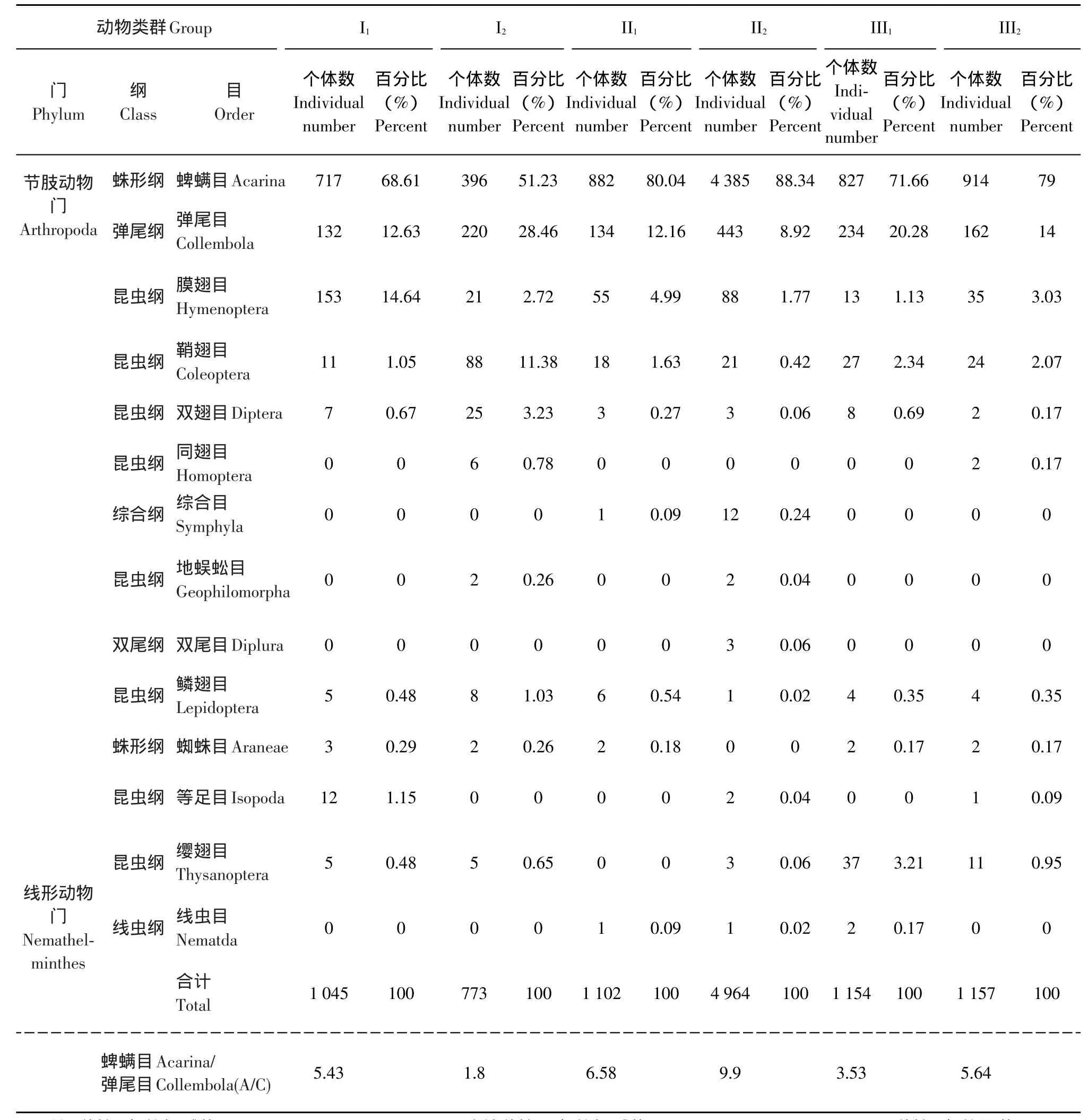

本调查共获得各类土壤动物样本10 195头,隶属于2门7纲,共计14个类群表1。由表1可见,蜱螨目(Acarina)和弹尾目(Collembola)占捕获总量的比例最大,分别为79.66%(8121头)和13.00%(1325头),为黄河三角洲植物园区土壤动物群落的优势类群;膜翅目(Hymenoptera)和鞘翅目(Coleoptera)占捕获总量的比例为3.03%和2.07%,均大于1.00%,为常见类群;其余10个类群均不足捕获总量的1.00%,为稀有类群。

土壤动物类群数在不同样点中变化不明显,最多的为II2样点12种,最少的为I1、Ⅱ1、Ⅲ1样点各9种。而土壤动物个体数变化有较大差异,顺序依次为:Ⅱ2(48.69%)>Ⅲ2(11.35%)>Ⅲ1(11.32%)>Ⅱ1(10.81%)>I1(10.25%)>I2(7.58%)。

蜱螨目与弹尾目的数量比常可作为不同纬度上土壤动物区系的一种特征指标[9]。由于本文选择的3种不同的盐生植物及其种植年限的差异,导致对各样点土壤盐度的变化存在较大差异。由表1可见,A/C(蜱螨目个体数/弹尾目个体数):Ⅱ2(9.90)>Ⅱ1(6.58)>Ⅲ2(5.64)>I1(5.43)>Ⅲ1(3.53)> I2(1.80)偏离温带A/C约等于1这一规律,支持盐度这一生态因子为该区土壤动物数量和种类的限制因素。

弹尾目和蜱螨目动物在调查的6个样点中都有生存,说明二者具有广泛的生态位。本文中蜱螨目与弹尾目捕获的个体数量比例相差显著,也表明该区较高的盐度可能是导致弹尾目动物数量较少的直接原因。

表1 土壤动物群落组成与数量分布Table 1 Soil animals component and quantity distribution

连续种植翅碱蓬(Suaedaheteroptera Kitagawa)、马蔺(Iris lacteachinensi)和中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)这3种耐盐碱先锋植物,可以降低土壤中的含盐量(盐度)。有文献研究表明:栽种翅碱蓬和马蔺后含盐量降低了50%~81%不等[10]。由表1可知:连续种植10年的马蔺(Irislactea chinensi)(II2)捕获的动物数量高出种植1年的马蔺(Iris lactea chinensi)(II1)3倍以上。说明含盐量的降低,减轻了盐度对土壤动物的胁迫作用,使土壤动物中耐受性强的种类个体数量得以维持在较高水平。

种植1年的中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)(III1)和连续种植3年的中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)(III2)捕获的动物数量相当,而连续种植10年的翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)(I2)捕获的动物数量比种植1年的翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)(I1)低,但均少于马蔺(Iris lactea chinensi)(II2)捕获的动物数量。主要原因是翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)和中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)为一年生草本植物,秋季多被收割,使得种植翅碱蓬和中亚滨藜的样地一年中较长时间为光板地,水分运输由植物蒸腾转而被土壤地表水分蒸发取代,土壤返盐碱严重,影响土壤动物的数量分布。

土壤动物数量多寡可反映耐盐碱植物对环境的改良效果。连续种植10年的马蔺(Iris lactea chinensi)(II2)捕获的动物数量高出种植1年的马蔺(II1)捕获的动物数量,而种植1年的马蔺(Iris lactea chinensi)(II1)捕获的动物数量与种植1年的中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)(III1)、连续种植3年的中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)(III2)捕获的动物数量、种植1年的翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)(I1)捕获的土壤动物的数量相当。说明新种植的马蔺(Iris lactea chinensi)由于根系还不发达,在改良土壤盐度方面与翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)和中亚滨藜(Atriplex centralasiatica)相似。连续种植多年的马蔺(Iris lacteachinensi)根系发达,可吸收并减少土壤深处的含盐量,同时植物蒸腾作用取代地表水分的直接蒸发,可以较大程度地减少所在地的含盐量,使土壤动物维持在较高水平。

此外,草本植物由于根系分布深浅不同,对含盐量的影响也存在差异[10]。翅碱蓬(Suaeda heteroptera Kitagawa)为一年生草本植物,根系分布较浅,对10~20 cm土壤层盐分含量影响最大,种植后使土壤含盐量减少81%,随着土层的加深,影响逐渐减少;而马蔺(Iris lactea chinensi)是多年生宿根草本植物,根茎叶粗壮,须根稠密发达,长度可达1 m以上,呈伞状分布。对土层20~50 cm影响最大,达到65%,但对表层土层含盐量变化的影响逐渐减少。因此可以尝试间作马蔺(Iris lactea chinensi)和其他一年生盐生草本植物改良盐碱地,以期达到更好效果。

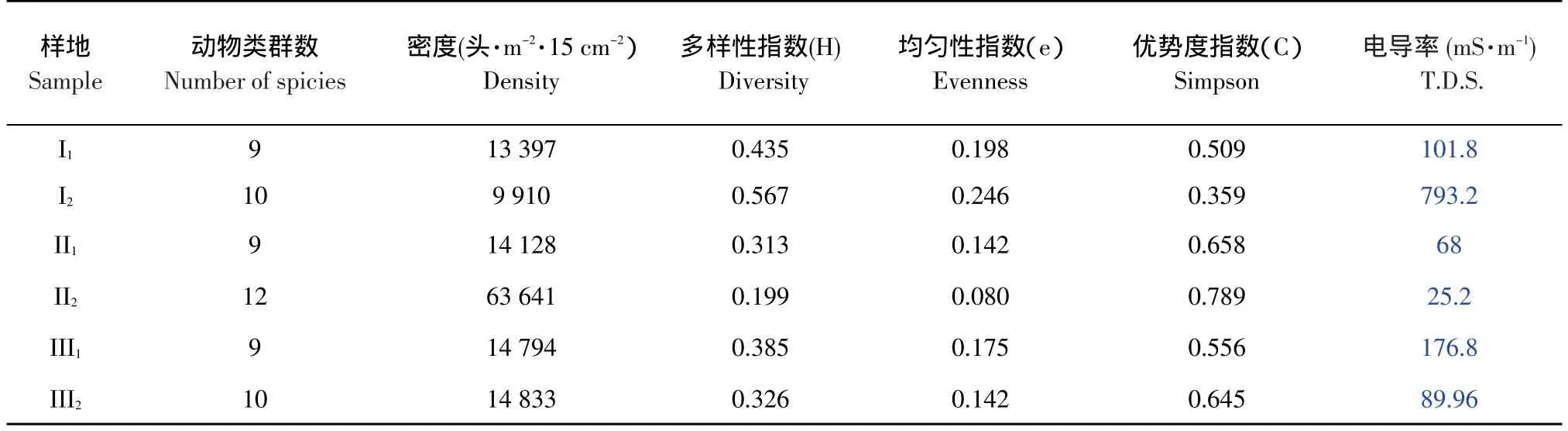

2.2 中小型土壤动物群落的多样性

土壤动物类群数、密度和土壤动物多样性是土壤动物研究的基础性内容[11]。多样性指数、均匀性指数和优势度指数等可以表示群落的结构和功能特征。群落的多样性指数、均匀性指数和优势度指数,取决于群落的类群数与各类群动物的个体数量,是可以直接测定的指标[12]。电导率是测定土壤水溶性盐的指标,是判定土壤中盐类离子是否限制土壤动物生存生长的重要因素。

表2 土壤动物群落结构的主要指标Table 2 Some indexes of soil mesofauna structure

由表2可见,在各个样地中,群落多样性指数,最高的为连续种植10年的碱蓬样地(Ⅰ2),H=0.567,最低的为连续种植10年的马蔺样地(Ⅱ2),H=0.199,群落多样性指数的这一变化与群落的类群数和各类群动物的个体数量相关,群落类群数越多、各类群动物个体数越均匀,多样性指数就越大,反之越小。均匀性指数最高为连续种植10年的碱蓬样地(Ⅰ2)为0.246,最低的为连续种植10年的马蔺样地(Ⅱ2),仅为0.080。优势度指数与均匀性指数相反,均匀性指数越大,优势度指数越低。优势度指数最高为连续种植10年的马蔺样地(Ⅱ2),为0.789。优势度指数最低的为连续种植10年的碱蓬样地(I2),为0.359。

一般来说,土壤水分中含盐量越大,电导率就越大。但由于不同的离子导电性和质量的不同,含盐量与电导率之间并无严格意义上的对应关系。随着耐盐碱植物种植年限的增加,土壤水分中的含盐量降低,盐度下降,电导率值就越小,土壤动物类群数和密度增加。因此,电导率与密度成反比这一关系,可以粗略估计土壤含盐量变化较大的地区土壤动物的数量高低。

在马蔺和中亚滨藜样点,电导率下将的原因是它们生长茂密,盖度较高,植物的蒸腾作用取代土壤中水分的蒸发作用,使土壤水分中的盐分积存在土壤深层或积累在盐生植物中,从而避免土壤耕作层盐分的积累。而碱蓬虽能够在生长期内调节小气候,减少水分蒸发,但是在抑制盐度上升、防止土壤返盐方面效果不如马蔺和中亚滨藜明显,使电导率不降反升。

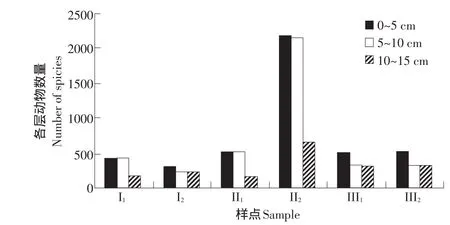

2.3 土壤动物的垂直分布

由于土壤各层内有机质和营养物质的含量、理化特性和水热条件有差异,导致了土壤动物在各层的分部差异[13]。土壤动物有明显的表聚现象,一般同大多数优势类群和常见类群有明显的表聚性有关[14],黄河三角洲盐生植物园土壤动物垂直分布结果见图1。

图1 土壤动物垂直分布Fig.1 Vertical distribution of soil animals

垂直分布结果显示,该地区种植1年的马蔺(II1)、种植1年的中亚滨藜(III1)、连续种植3年的中亚滨藜(III2)的土壤动物在0~5 cm,5~10 cm,10~15 cm土壤层具有明显的表聚现象。受表层盐度梯度影响,种植1年的碱蓬(I1)、连续种植10年的马蔺(II2)中的中小型土壤动物表聚现象不明显,在0~10cm范围内土壤动物均匀分布;连续种植10年的碱蓬(I2)、种植1年的中亚滨藜(III1)、连续种植3年的中亚滨藜(III2),在5~15 cm范围内土壤动物均匀分布。

另外,同一类群个体数量在不同样点中随土层加深而递减的程度不同,弹尾目下降速度最快,蜱螨目次之。蜱螨目、弹尾目和蜘蛛目主要集中分布在0~5 cm层,鞘翅目在5~10 cm土壤层中个体数量最高。

3 讨论与结论

本研究共获得各类土壤动物样本10 195头,隶属于2门7纲,共计14个类群。蜱螨目(Acarina)和弹尾目(Collembola)占捕获总量的比例最大为该地区土壤动物群落的优势类群;膜翅目(Hymenoptera)和鞘翅目(Coleoptera)占捕获总量的比例,均大于1.00%,为常见类群;其余10个类群均不足捕获总量的1.00%,为稀有类群。优势类群和常见类群占到全部捕获量的98.09%,构成了黄河三角洲东营植物园区土壤动物的主体,对土壤动物群落特征起着决定性作用。

各类土壤动物受盐度影响,差异较大,优势类群中弹尾目动物—跳虫捕获量偏少,使得A/C(蜱螨目个体数/弹尾目个体数):II2(9.90)> II1(6.58)> III2(5.64)> I1(5.43)> III1(3.53)> I2(1.80),偏离温带A/C约等于1这一规律。

中小型土壤动物多样性指数(Shannon-Weiner多样性指数)全周年内都没有超过1.0,这主要是蜱螨目和弹尾目两个优势类群占总体的比例过大造成的。对这种现象可能的解释是,蜱螨目动物和弹尾目动物中的个别种类相比其它生物种类,对该地区土壤有较高的pH(平均为7.8)、较高的含盐量(平均约为1.0%)和养分含量低的生境,有更强的耐受性。

土壤动物的优势类群弹尾目对土壤pH具有指示作用[15]。本次调查发现球角跳在该地区密度较大,连续种植10年的碱蓬(I2)、种植1年的马蔺(II1)、连续种植10年的马蔺(II2)、种植1年的中亚滨藜(III1)样点中类符跳个体数量较高。在立地条件较好的连续种植10年的马蔺(II2)样点中跳虫种类比较丰富且所获个体数量较其它样点多,其它样点跳虫种类和个体数量较少,这与已有报道[16]的结果一致。

本研究分析该区域土壤动物的种群数量和群落结构,并对影响土壤动物数量动态的生态因子进行分析,揭示人工种植植被下土壤动物多样性变化特点及主要影响因素,为盐碱地改良与生态建设提供了科学依据。

[1] 尹文英.中国亚热带土壤动物[M].北京:科学出版社,1992:4-6.

[2] 尹文英.中国土壤动物检索图鉴[M].北京:科学出版社,1996:1-6.

[3] 朱永恒,赵春雨,王宗英,等.我国土壤动物群落生态学研究综述[J].生态学杂志,2005,24(12):1477-1481.

[4] 葛宝明,孔军苗,程宏毅,等.不同利用方式土地秋季大型土壤动物群落结构[J].动物学研究,2005,26(3):272-278.

[5] Filser J.The role of Collembola in carbon and nitrogen cycling in soil[J].Pedobiologia,2002,46:234-235.

[6] 焦向丽,朱教君,闫巧玲.辽东山区次生林生态系统大、中型土壤动物组成与季节动态[J].生态学报,2009,29(5):2631-2638.

[7] 张雪萍,李春艳,殷秀琴,等.不同使用方式林地的土壤动物与土壤营养元素的关系[J].应用与环境生物学报,1999,5(1):26-31.

[8] 谢桐音,付荣恕,田家怡.黄河三角洲贝壳堤岛中小型土壤动物群落结构[J].山东师大学报:自然科学版,2010,25(2):112-118.

[9] 付荣恕,田家怡,张蓬军,等.鹤伴山国家森林公园土壤动物群落结构的研究[J].山东师范大学学报:自然科学版,2005,20(4):76-79.

[10] 王玉珍,刘永信,魏春兰,等.6种盐生植物对盐碱地土壤改良情况的研究[J].安徽农业科学,2006,34(5):951-954.

[11] 吴海涛,吕宪国,杨青,等.土壤动物主要生态特征与生态功能的研究进展[J].土壤学报,2006,43(2):314-323.

[12] 马克平,刘玉明.生物群落多样性的测定方法I:α多样性的测定方法(下)[J].生物多样性,1994,2(4):231-239.

[13] Fu B Q,Chen W,Dong X H,et al.The composition and structure of the four soil macrofaunas inSongshan mountainin Beijing[J].Acta Ecologica Sinica,2002,22:215-233.

[14] Liu H,Yuan X Z.Ecological distribution of the soil animals in Taishan Mountain[J].Chinese Journal of Ecology,1999,18:13-16.

[15] 陈建秀,麻智春,严海娟,等.跳虫在土壤生态系统中的作用[J].生物多样性,2007,15(2):154-161.

[16] Ke X,Yue Q Y,Fu R H,et al.Soil fauna community and bio-assessment of soil acidity in beach land of eastern Shanghai[J].Zoological Research,2002.23(2)129-135.