产业的自我选择效应与反倾销裁决

2012-08-06王晰

王 晰

(湖南农业大学 商学院,湖南 长沙 410128)

一引言

理论上,倾销是市场掠夺工具,扭曲了世界的经济效率。实践上,各国反倾销法有关倾销的定义内容没有一个同掠夺性定价有关,但却提供了以反不“公平”竞争为借口对国外企业施加高额关税并大幅降低其出口的可能。对反倾销战略性的运用以获取全球市场利益已成为越来越多国际化企业和政府的目标。“……一个事实日益明显:反倾销保护下,越来越多的企业不再追求在商业和贸易竞争中运用市场战略来击败竞争对手,更多的把时间花费在管制者的门厅和走廊里寻求政治支持;政府和反倾销管理机构似乎也与企业达成了一定默契,试图帮助其通过非商业竞争战略取得在市场上的成功”[1]。产业层面这种战略意图更加明显:第一,国际反倾销的数量尽管不断增长,然而多数案件都集中在金属及其制品、化工产品、机电及电子设备、纺织品、塑料及橡胶制品等几个大类,合计占案件总量82.4%。对华反倾销中也存在同样趋势,主要申诉产业与国际案件相似,发起案件合计比重达78.1%。第二,从发起主体看,产业协会或者少数代表性企业在不同年份的案例中反复出现,具有一种长期战略性特征。第三,代表性产业不仅占发起总数比重高,而且在裁决中也获得了异乎寻常的成功率,特别是对华反倾销更是获得了平均超过70%的成功率。现有文献并未对以下问题进行充分解释:考虑到进口产业数以千计,为何不同产业对于反倾销的态度存在如此大的差异?为何少数产业会在不同年份反复发起反倾销申诉?为何这些产业能在反倾销裁决中获得更理想的结果?本文拟对这些问题进一步深入探究。

现存的国外文献对反倾销裁决的研究主要集中在美国和欧盟的案例。最早的文献如Finger的实证结果显示当时美国财政部在倾销裁定上是比较公正的,而ITC的损害检验中,代表产业寻租的政治变量非常显著[2]。Baldwin和Moore的研究对ITA裁定的倾销边际进行了检验,发现无论是那些测量损害的变量还是那些测量政治影响的变量统计上都不显著[3]。相反,Sabry的实证发现产能利用率、进口渗透率是统计最显著的倾销边际的决定变量,然而这两个变量对于构成倾销边际决定并没有必然联系,因而他推断倾销裁定中政治影响是存在的[4]。Hansen和Park同时以二元决定变量和连续的倾销变量分析了ITA的裁决[5]。除了考虑 Finger归纳的政治经济因素,他们纳入了许多变量推测国会的意图,包括竞选献金、申诉产业在拥有国会委员的关键选区的分布。Blonigen和Bown使用Nested Logic框架实证研究发现美国反倾销立案受出口国是否有反倾销法规、美国产业出口量大小影响。而裁决结果受外国政府是否寻求争端解决机制以及美国出口量大小影响[6]。Prusa较早运用两阶段裁决模型分析了ITC行为[7]。他将签署终止协议的裁决作为第一阶段,而执行了最终损害裁决的为第二阶段,推断法律规则和政治影响同时左右了ITC损害裁定。国会一方面立法提供技术参数引导裁决,另一方面,当无法满足需求时重新修改法律。而国内成果从20世纪90年代中后期开始对反倾销研究逐步深入,代表性成果有杨仕辉[8]、鲍晓华[9]、谢建国[10]、王孝松[11]、冯宗宪和向洪金[12]、沈国兵[13]、钟根元和王方华[14]等。

总体看,已有研究大多未考虑反倾销行动产生的内生性,也即不同产业基于其特定属性,对反倾销参与的态度是有差异的,而在长期反复参与反倾销的产业往往比较集中,这反映了产业根据自身政治经济属性所进行的自我选择行为。因此,以往研究所选择的样本仅包括了那些参与申诉获得立案的产业裁决案例,而遗漏了其他产业关于申诉行为的选择,从而导致了研究结论有偏误。本文考虑了这种内生性,首先对申诉产业的自我选择行为进行分析,并引入Heckman选择二阶段回归来控制这种内生性,以得出更加准确的结论。

二、反倾销申诉与裁决的理论假说

选择美国制造业进行申诉与裁决的二阶段实证的原因在于:第一,根据WTO数据,1995—2009年期间,美国累计对华发起反倾销指控达101起,是世界上目前对华反倾销的第二大国。第二,其对华反倾销一个鲜明特征是多数指控都发生在制造业部门,特别以金属和化工、塑料橡胶制品产业为典型,反倾销实质就反映这些行业在国际竞争中的长期战略。第三,美国的统计数据体系较为完善,这使得笔者能够在产业层面上对反倾销与产业变量的相互关系进行实证研究。下面的内容主要分析哪些因素影响产业层面的申诉和裁决行为。

第一个重要因素是产业的集中度。首先,产业集中度对于一个产业是否能组织起占有足够市场份额的厂商以满足反倾销法的最低市场份额门槛是非常关键的。其次,根据Olson[15]的“集体行动逻辑”,如果一个产业中生产和所有权集中在少数的企业,那么这些较大的企业更能克服“免费搭车”困境,也拥有更多资源来克服组织、游说、诉讼成本,从而有效地影响政策结果[15]。相反,一个由众多分散的小厂商组成的产业,很难想象相互之间存在着激烈的竞争行为的企业会通过申诉行为为自己的竞争对手提供公共产品。Czinkota的研究也证实了这一点,他的实证研究发现产业集中度是决定ITC裁决结果的最显著因素之一,他解释ITC裁决中更加偏好那些具有稳定而均衡市场份额的集中产业[16]。最后,从实践角度观察,Tansey发现,在美国产业反倾销活动的政治商业周期中,始终保持较高活跃度的往往就是集中度较高的钢铁和化工产业,这些高度垄断的产业不惜花费大量政治资本实现其支持价格的基本目标,甚至冒着失去解决要素成本、产业竞争力等实质性问题的机会[17]。本文运用产业的前4大厂商的产值比重来衡量一个产业的集中程度。

第二个影响因素是产业为立法者和政府官员竞选活动提供的政治献金水平。在一轮接一轮的选举周期中,那些立法者和政府官员的竞选活动对于竞选融资的需求非常迫切。而产业劳工联盟和产业内的企业、产业协会往往就是重要的政治献金来源。特别是对于反倾销活动这种相对透明度不高的政策,由于一般公众很难了解到整个案件的处理过程和细节问题,政治献金往往可以对反倾销机构的裁决活动施加很大的压力,增加肯定裁决的可能性。那些在周期性选举活动中积极行动的产业与立法委员或政府候选人之间有长期的重复博弈关系,使得立法者和政府官员的保护政策提供有相当程度的可信性 (若接受献金者不能回馈预期的保护政策,可能在下期选举中遭到惩罚)。因此,那些积极参与政治捐献的产业与其他产业相比具有较优的政治属性,更倾向于反复参与反倾销申诉活动,并可能获得更好的回报。Wright[18]的文献提到,那些长期持续参与向ITC申诉行为产业的平均PAC政治献金水平以及游说活动支出远远高于其他产业,而它们也获得了高于平均水平的成功率。

第三个重要的政治属性是产业在美国各州的分布及其雇佣规模。产业除了可以通过政治献金影响裁决外,还可通过在选举中的投票行为对候选人施加政治压力。产业在美国各州的分布越宽,特别是那些代表席位数量较多的州,那么其政治影响力就越大,越可能获得更理想的裁决结果,参与申诉的积极性也越高。早期如Caves已经探索了产业政治代表分布广度对其寻求贸易保护有非常积极的作用[19]。近期文献如前文提到的Hansen和Park已经用实证方法验证了广泛分布于大量政治选区的产业更有可能收到决策者对他们的偏好[5]。此外,产业的雇佣规模越大,则在候选人心目中的政治分量就越重,同时,雇佣规模较大的产业面对外来压力的调整成本更加高昂,雇佣率下降的可能性更大,面临劳工联盟的压力也越大,因此雇佣水平变动是又一个重要的技术参数。Eaton和Grossman也提出当私人市场无法抵御未来收入水平因外国竞争而下降的风险时,政府可通过贸易政策起到提供“社会保险”的作用,消除不确定性和风险——特别是对于把充分就业和社会稳定作为重要目标的政府,显然不会无视进口竞争对这些高雇佣水平产业的冲击[20]。所以,本文判断,雇佣水平变动是同时影响产业申诉行为选择和裁决结果的重要因素。

从经济因素考虑,一个产业所面临的进口渗透率越大,产业的经济福利水平则越可能遭受巨大的打击,那么产业则越可能参与到反倾销申诉之中。因为进口渗透率无论是在倾销裁决过程中还是在损害裁决判定的过程中,都是反倾销机构考虑的一个重要技术变量,低价产品的进口渗透率越高,显然更有可能压低东道国市场的价格水平,造成更大的倾销边际,那些东道国企业损失的市场份额也越大,在价格水平下降的条件下,利润损失加重,因此损害裁决肯定的可能性也越大。因此,较高的进口渗透率不仅增强了产业参与申诉活动的激励,同时也从规则层面提高了肯定裁决结果的可能性。Furusawa的文献也进行了分析,提出作为美国ITC衡量损害的重要指标,与产业的同类制品的规模一起,成为影响厂商申诉动机和机构裁决的主要因素[21]。

再就是要考虑第二阶段影响反倾销裁决的因素。显然,影响到产业反倾销参与选择的经济政治属性变量如产业的政治献金规模,产业组织的集中度水平、产业的雇佣规模、产业在美国各州分布同样有助于其在裁决中获得良好结果。然而,从反倾销保护供给看,管制者还要考虑一些其他因素。首先是反倾销法所规定确定国外倾销边际及损害判定的技术参数,如产业的利润率、产能利用率、市场份额变动、价格变动、投资能力、雇佣水平变化、资金流通、进口渗透率等。如Sabry从美国反倾销程序的角度研究发现美国ITC裁决的主要考虑因素由外国产品的渗透水平、行业生产设施利用率和商务部的倾销估计决定[4]。基于数据可得性和技术参数的代表性,本文主要选择了进口渗透率、产能利用率、雇佣率这三个指标衡量。一般国外低价产品进口渗透率较高时,往往就意味着国内产业市场份额损失和价格水平下降,从而导致产业的销售和利润损失,而产能利用率和雇佣率的下降则一定程度反映了在外部竞争压力下产业生存状况的恶化。

在政府的贸易保护供给考虑中,贸易收支平衡往往起到了一个非常重要的作用,它反映了一国产业参与国际分工过程与他国产业的利益分配状况,当产业的贸易收支平衡状况恶化时,政府更有可能予以保护机构压力进行积极的反倾销供给。比较典型的例子就是在20世纪80年代,美日的严重贸易赤字导致了日本成为美国的头号贸易“敌人”。另外,我们考虑了反倾销规则变迁对反倾销裁决的影响。80年代以后,两个重要的规则变迁大大增加了美国对华反倾销的肯定裁决的可能,一个是1984年的对倾销效应的累积评估,另一个是2000年的博尔德修正案,这两个法案的修改很大程度上反映了政府希望提高反倾销保护供给满足日益增长的保护需求的意图。特别是后者从某种程度上反映了政府偏好的改变,从而可能影响裁决机构的行为。Lee提出1984年关税和贸易法不仅增加了几个关于实质性损害的具体衡量标准,而且规定要求美国ITC对遭遇调查的两个或者以上的国家的进口量和效应进行累积评估,之后肯定裁决的比重明显地不断增长[22]。而2000年的博尔德修正案将反倾销收益分配给申诉厂商,不仅使得厂商更能够克服集体行动难题满足基本的申诉门槛要求,而且导致厂商愿意更多的以征税而不是价格承诺的方式结案以获得美国相关部门的高额补贴。最后,本文增加了一个中国因素的虚拟变量,衡量美国对华反倾销裁决是否存在歧视性。

表1 产业层面的对华反倾销裁决模型研究假说

三、申诉和裁决的二阶段回归模型构建和实证分析

(一)申诉和裁决的二阶段回归模型构建

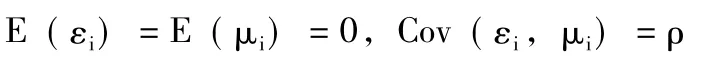

样本选择偏误在计量经济学中,是属于受限因变量 (Limited Dependent Variable)模型的研究领域之一,指的是所搜集的样本无法完全代表研究的整体,若是只用传统的最小二乘法(OLS)来估计模型参数,则会发生回归偏误的问题。本文研究中,在使用参与申诉的产业样本与未参与申诉产业样本共同建立反倾销裁决模型时,由于无法观察到放弃申诉的产业行为,所做的一般Probit模型回归不具有代表性。因此要真实反映样本总体的裁决影响因素特征,必须要考虑所有产业的申诉参与决定,需要通过Heckman两步法,建立样本选择方程。样本选择方程如下:

同时满足:

(εi,μi)~ 双变量正态分布

Zi=1代表产业选择申诉,Zi=0代表产业不申诉

Yi=1代表肯定裁决,Yi=0代表否定裁决

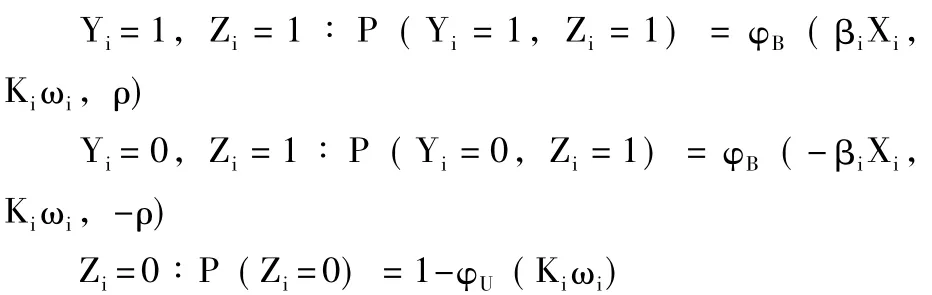

其中,Yi值仅当Zi=1才可观测到,而Zi值可在所有案例中可观测到。其中 (1)式为申诉阶段模型,ωi为影响产业选择申诉的解释变量。(2)式为裁决阶段模型,Xi为影响参与申诉企业获得肯定裁决的变量。由此可以推出,只有参与申诉企业的样本中,才可以得到这些申诉者是否可获得肯定裁决。在εi为标准正态分布的假设下,传统的Probit模型都是用选择参与的申诉者的数据去估计裁决模型的参数,而在(εi,μi)~双变量正态分布的假设下,可以得到一个联合概率结果如下:

其中,φB为二元正态累积概率分布函数,φU为单变量累积概率分布函数,而似然函数如下:

由 (3)式可知,如果ρ=0,在样本选择过程中就不会造成系数βi偏误估计,式 (3)结果和传统的Probit模型估计结果相同。如果ρ≠0,则仅用传统Probit进行肯定裁决概率估计,会造成很大偏误。ρ表示为申诉阶段模型与裁决阶段模型的相关程度。而事实上,如前文分析,反倾销过程中,申诉与裁决两个阶段有相当程度的联系,即ρ≠0,因此必须使用Heckman二阶段样本选择模型来进行估计。

由于 Heckman[23]二阶段样本选择模型中,第二阶段被解释变量属性为连续 (即工作时数),与本研究所探讨被解释变量 (裁决是否肯定)属性并不相同,故本研究在第一阶段与第二阶段均采用Probit来构建模型:第一阶段,先使用最大似然估计法估计Probit模型,得到各个K'的估计值,并用K'的估计值计算出每个产业的Mill-λ。第二阶段将Mill-λ当作一个解释变量与原解释变量来建立第二阶段Probit模型,得到

样本i=1~n1为参与申诉产业未获得肯定裁决个数,i=n1~n为参与申诉产业获得肯定裁决个数,而i=n~m为一开始没有参与申诉的产业个数。根据以上式子,可得到获得肯定裁决的概率为:β'和λ'。若 λ'估计值显著异于0,代表 Mill-λ 可解释方程式的样本选择偏误问题,亦即构建反倾销裁决模型需将样本选择偏误考量进去。

(二)数据收集和模型处理

1.数据收集与数据描述

本文的Heckman二阶段回归,第一阶段被解释变量为在某一年度,产业是否选择发起1起申诉,为0—1变量,第二阶段被解释变量为裁决是否为肯定,也为0—1变量,模型考察的时间阶段为1980—2005年 (因很多解释变量统计数据库仅更新到2005年)。第一阶段的被解释变量来源于世界银行的全球反倾销数据库 (4-digit SIC)的反倾销申诉数据,第二阶段被解释变量来源于美国《进口损害调查案例统计1980—2007》。产业集中度的数据来源于美国国家统计局的《国家经济调查报告》第一卷报告系列,产业提供的政治献金数据来源于美国联邦选举委员会FEC政治捐资数据库,产业在美国各州的分布数据取自美国国家统计局制造业统计系列数据库,产业的雇佣规模数据来源于NBER-CES制造业数据库,产业的进口渗透率数据和国家贸易收支平衡数据来源于美国国家统计局产业贸易统计数据库计算整理,产能利用率数据来源于《美国现代产业报告:产能利用率调查》。

相关变量的描述如表2所示。

表2 变量描述和预期符号

2.模型估计

本文用Initiation作为第一阶段被解释变量,Wincase作为第二阶段被解释变量,运用Heckman二阶段Probit模型对两个方程进行了估计。我们设计了3种回归形式,模型一为传统Probit回归,包含裁决阶段解释变量,后两个模型为二阶段回归,模型二第二阶段仅包含经济变量,模型3则包含所有解释变量。回归的滞后结构基于美国国际贸易委员会的调查期的规定。根据以前有关反倾销裁决的文献如 Baldwin和Moore[3]以及Hansen[24],本文对雇佣率、产能利用率和贸易收支差额、进口渗透率采用一期滞后。

建立模型前,须先对解释变量进行筛选,若解释变量的特性重复且彼此间具有高度相关,将导致模型有过度拟合的情况产生。为避免错误的发生,本节进行了方差膨胀因子检验 (Variance-Inflation-Factor)。若VIF值大于10,表示该变量与其它变量间有高度共线性存在,为了不使得模型过度拟合,必须将变量间有高度相关者剔除。故本研究以全体变量共线性检定结果小于10为标准进行检验,并将检验结果汇总于表3。

表3 样本选择模型的VIF检验

解释变量经过 VIF检验后,本研究使用上述3个模型进行了估计,如表4所示。首先我们根据传统的Probit对影响反倾销裁决的因素进行了回归,从解释变量的符号看,基本与预期方向一致,但多数代表反倾销规则涉及的经济因素的变量都表现不显著,仅仅只有产业层面的进口渗透率在10%的水平表现显著,显示当产业面临的进口渗透率越高时,反倾销机构更可能给予肯定裁决。政治变量中有4个表现显著。其中产业的政治献金的对数值在1%的水平上通过显著性测试,表明产业通过政治捐献有效的施加了政治压力,能明显地提升产业获得案件胜诉的概率。变量China在5%的水平显著,且系数较大,说明当反倾销案例针对中国的产品时,裁决机构更可能授予肯定裁决。变量YA1984和YA2000在10%水平显著,说明立法机构对反倾销法案的修改一定程度上影响了裁决机构的裁决行为,增加了肯定裁决获得通过的概率。

之后,我们运用Heckman二阶段进行了模型2的回归。从对数似然值来看,与传统一阶段方法相比,模型的拟合优度有所提高。而Mill-λ显著异于0,并在5%的显著性水平上通过检验,表示二阶段模型间存在着显著相关,也就是说有样本选择偏误存在,这意味着如果不采取样本选择模型,而采用传统的模型估计的话,将产生很大的偏误。模型2仅仅考察了经济变量的影响,在裁决阶段,产能利用率、雇佣增长率、产业集中率系数符号与预期相同,当仅在10%的显著性水平通过测试,说明美国反倾销机构裁决与反倾销法律规定的经济指标之间的联系比较弱,机构仅在较低的程度上根据反倾销规则行事。产业的进口渗透率和贸易平衡在1%的显著性下通过测试,说明进行裁决时进口渗透率和贸易平衡状况是反倾销机构考虑的重要因素。在申诉阶段,基本上所有代表产业的结构和政治属性的变量都表现显著,说明产业根据自身属性优势进行自我选择的行为确实存在。

表4 反倾销裁决的Heckman二阶段法估计结果

最后,我们在二阶段模型中加入政治变量和制度变量,从对数似然值来看,模型拟合优度进一步提高,说明政治因素在反倾销过程中有不可忽略的重要影响。模型3的Mill-λ同样证实了二阶段模型的相关性。从模型3看,反倾销机构裁决的经济依据依然比较微弱,产能利用率、雇佣增长率、产业集中率只在1%的水平显著,而进口渗透率和贸易平衡依然保持1%的显著性。加入的政治变量和制度变量表现全部通过了5%水平的测试,说明产业通过政治捐献、在产业分布的各选区通过游说和投票有效地对立法者和反倾销机构委员施加了影响,将裁决结果导向他们理想的方向,而雇佣水平较大的产业也在裁决过程中获得了反倾销机构更多的同情。YA1984和YA2000依然在5%水平显著,再一次证实了反倾销规则修订对于裁决结果的引导作用。在二阶段模型中,China的系数有所提高,说明针对中国产品的反倾销案例中,申诉产业总是能够获得相比其他国家的案件得到反倾销机构更多的照顾。在模型3的申诉阶段,所有代表产业异质性的变量全部在5%以上显著性水平通过测试,其中产业的政治捐献和产业的地区分布广度在1%水平通过检验,有力确认了来自经济冲击、产业结构和产业政治通道差异所引致的产业层面的异质性引发了不同的国内产业对于反倾销不同的态度,那些政治行动活跃、产业组织程度比较高、受外部冲击大、调整成本较高的产业已经把反倾销行动作为一种长期战略竞争工具,通过反复的反倾销行为,从市场竞争状态的即时改变中获取收益。

将传统的一阶段模型回归结果与二阶段结果对比,可以发现,二阶段的回归中反倾销规则依据的经济变量是在一定程度显著的,反倾销机构并非完全不按技术参数行事,同时一阶段回归仅少数政治变量显著,而二阶段回归多数政治变量显著性水平提高,更印证了政治因素在反倾销过程中发挥的作用。

综上所述,反倾销的裁决结果在一定程度是依据反倾销法规定的经济基础上,优势产业利益集团反倾销需求与政府反倾销供给之间的博弈产物。那些具备结构和政治属性优势的产业,通过各种政治渠道有效地对政府和立法机构施加政治影响。而政府和立法机构基于自身的选举利益,通过反倾销规则的操纵、立法的修改、对机构预算和人员任命的控制,引导反倾销机构保护优势产业利益,同时保证自身政治回报处于最优。在此过程中,与其他国家相比,中国的出口厂商是最大的受害者,基于中美贸易的严重不平衡以及非市场经济地位、应对经验缺乏,在反倾销裁决中中国厂商往往遭受与其他国家相比更加不利的结果。

3.模型拟合能力与预测准确率

为验证Heckman样本选择模型与传统Probit模型在样本内与样本外的预测准确率与拟合能力是否如本文所预期,本文分别计算了两模型样本内的K-S值、AUC值与AR值,此外同时以样本外数据做验证,检验模型对于样本外数据的拟合度与预测能力。AUC(Area Under Curve)为在所有可能的临界值下,模型对区别正常产业和具有属性优势产业的平均能力,比率介于0—1之间,当AUC越接近于1,表示模型的预测正确性越高;当K-S(Kolmogorov-Smirnov)值可用于检验预测模型对正常产业与具有属性优势的产业区分能力好坏。越高时,代表模型本身越能有效区别两群体;当模型的AR(Cumulative Accuracy Profile)值越大时,代表模型的预测准确率越佳。表5为两个模型的K-S值、AUC值与AR值,其中Heckman样本选择模型样本内的K-S值、AUC值与 AR分别为 0.76、0.85与0.78;传统Probit模型样本内的K-S值、AUC值与AR分别为0.68、0.81与0.75;Heckman样本选择模型样本外的K-S值、AUC值与AR分别为0.76、0.84与0.77;传统Probit模型样本外的 K-S值、AUC值与 AR分别为0.67、0.80与0.70。

表5 样本内与样本外 K-S值、AUC值、AR值

首先,两模型的K-S值无论在样本内或是样本外基本处于60—75范围内,表示两模型无论在样本内或是样本外均具有良好的区别能力,且Heckman样本选择模型的K-S值明显优于传统Probit模型的K-S值。其次,两模型的AUC值无论在样本内或样本外基本在80—90范围内,代表两模型无论在样本外或是样本内均有强的拟合能力,且Heckman样本选择模型在样本外的拟合度也明显地优于传统Probit模型。最后,两模型在样本内预测准确率AR表现上差距不大,且Heckman样本选择模型在样本外的预测准确率明显的优于传统Probit模型。综上,两模型在样本内与样本外的预测准确率与拟合优度上的表现大致符合本文预期。

四、结论和不足

反倾销作为当今主流的管理保护工具,其运作过程特征及结果是在WTO反倾销守则约束下、不同的制度安排下规则导向、产业属性、企业策略和政府偏好多阶段交织作用的产物。其复杂性和特殊性已吸引了大量学者从不同角度进行分析。现有文献大多未考虑基于产业异质性所导致的产业对反倾销申诉的参与选择以及裁决结果的影响。本文则以此为切入点进行了分析:第一,基于经济或规则层面因素,东道国产业将根据国内需求状况、进口渗透率这些经济规则条件进行申诉的自我选择。第二,那些厂商数量较少、分布较集中、雇佣规模大的产业具有更优良的结构属性,从反倾销活动中可以获得更大收益。第三,从政治属性看,那些在选举周期中与政治家频繁互动并积极进行政治捐献的产业具有更大的政治影响,而反倾销活动也成为其主导的游戏。进一步的,本文引入了Heckman二阶段模型对这种内生性进行了控制,发现产业在申诉阶段的选择行为的确影响了裁决阶段的结果,很明显反倾销裁决很大程度表现出对这些具有属性优势产业的偏好。就政府本身而言,对授权机构的反倾销过程的操控事实上也满足了自身政治回报最优的目标。而基于非市场经济地位、出口的过度渗透、应诉效率和经验的欠缺,中国的出口厂商往往成为最大的受害者。

本文的研究丰富了反倾销的政治经济研究的理论文献,有效解释了为何少数产业会将反倾销作为其竞争的长期战略并始终维持异乎寻常高的成功率,也为中国出口产业的国际市场战略调整和持续发展提供了理论启示。但本文的研究也可能存在以下方面不足:第一,对产业属性的归纳是初步和尝试性的,可能不能全面反应产业的异质性。第二,由于各国提供的产业层面数据有限且少数数据涉及商业机密进行了加密处理,本文未能在产业层面进行跨国一般性检验。第三,除了不少文献已关注的国家和产业层面,反倾销机构的特征变量如执行属性、组织结构属性、投票规则在反倾销过程中发挥的调节作用值得未来进一步探讨。

[1]Czinkota,M.A Marketing Perspective of U.S International Trade Commission's Antidumping Actions-An Empirical Inquiry[J].Journal of World Business,1997,32(2):169-187.

[2]Finger,J.The Industry-Country Incidence of“Less than Fair Value Cases in US Import Trade[J].Quarterly Review of Economics and Business,1981,(21):260-279.

[3]Baldwin,R.,Moore,M.Political Aspects of the Administration of the Trade Remedy Laws[M].The Brookings Institution,1991.253-280.

[4]Sabry,F.An Analysis of Decision to File,the Dumping Estimates,and Outcome of Antidumping Petitions[J].The International Trade Journal,2000,(9):128-148.

[5]Hansen,W.,Park,K.Nation-State and Pluralistic Decision Making in Trade Policy:The Case of the International Trade Administration[J].International Studies Quarterly,1995,39(2):181-211.

[6]Blonigen,B.,Bown,C.Anti-Dumping and Retaliation Threats[J].Journal of International Economics,2001,(2):249-273.

[7]Prusa,J.The Selection of Antidumping Cases for ITC Determination[J].National Bureau of Economic Research,1997,(6):47-71.

[8]杨仕辉.不完全信息条件下倾销与反倾销动态博弈[J]. 中国管理科学,2000,(3):55-61.

[9]鲍晓华.反倾销措施的贸易救济效果评估[J].经济研究,2007,(8).

[10]谢建国.经济影响、政治分歧与制度摩擦[J].管理世界,2006,(12).

[11]王孝松.中国究竟为何遭遇反倾销?——基于跨国跨行业数据的经验分析[J].管理世界,2009,(10):25-32.

[12]冯宗宪,向洪金.出口反倾销立案申请预警:基于面板数据Logit模型的研究[J].世界经济,2008,(9):28-34.

[13]沈国兵.美国对中国反倾销的宏观决定因素及影响效应[J]. 世界经济,2007,(11):66-72.

[14]钟根元,王方华.出口企业面对反倾销的确定性动态定价[J]. 系统工程理论与实践,2003,(3):40-50.

[15]Olson,M.The Logic of Collection Action[M].Cambrige:Harvard University Press,1965.122.

[16]Czinkota, M.A Marketing Perspective of the U.S.International Trade Commissions Antidumping Actions-An Empirical Inquiry[J].Journal of World Business,1997,(6):169-187.

[17]Tansey,M.Price Controls,Trade Protectionism and Political Business Cycles in the U.S.Industry[J].Journal of Policy Modeling,2005,27(9):1097-1109.

[18]Wright,R.Contributions,Lobbying,and Committee Voting in the U.S.House of Representatives[J].American Political Science Review,1990,(2):417-38.

[19]Caves,R.Economic Model of Political Choice:Canada Tariff Structure[J].Canadian Journal of Economics,1976,(9):278-300.

[20]Eaton,J.,Grossman,G.Tariffs as Insurance Optimal:Commercial Policy when Domestic Markets are Incomplete[J].Canadian Journal of Economics,1985,(8):258-272.

[21]Furusawa,T.Antidumping Enforcement in a Reciprocal Model of Dumping:Theory and Evidence Empirical Studies of Commercial Policy[R].Chicago and London;University of Chicago Press for National Bureau of Economic Research,1996.

[22]Lee,K -H.Institutional Changes and Antidumping Decisions in the United States[J].Journal of Policy Modeling,2003,25(6-7):555-565.

[23]Heckman,J.Sample Selection Bias as a Specification Error[J].Econometrica:Journal of the Econometric Society,1979,(11).

[24]Hansen,W.The International Trade Commission and the Politics of Protectionism[J].American Political Science Review,1990,(8):21-46.