本可以不是问题:中等职业学校招生难问题解析及化解

2012-08-06臧志军

臧志军

首先,招生难是因为生源数减少还是因为其他原因。众所周知,在中国,招生难问题有一个特殊的语境,即学校在完成上级下达的招生数时的困难。所以有必要厘清招生难是无法招到学生,还是无法完成上级下达的指标,还是兼而有之。

其次,在谈到招生难问题时,一般认为,原因在于人们就读职业学校的意愿低下。这一归因忽略了一个事实:多数中国的学生并非主动选择到职业学校就读,而是被动分流至职业学校。因此,有理由相信在中国就读意愿低下并不是职业学校招生难的主要原因。那么,是什么导致了招生难。

基于以上的问题,本文不再讨论对职业教育的偏见等问题,直接根据1991-2011的全国统计年鉴和教育部发布的教育事业发展统计公报中的相关数据,讨论生源变化对职业学校招生的影响,试图找出导致我国职业学校招生难的真正原因。

一、出生人口数与中等职业学校招生难

一般认为,招生难是由于生源减少引起的,所以我们先考察人口变化对职业教育招生的影响。

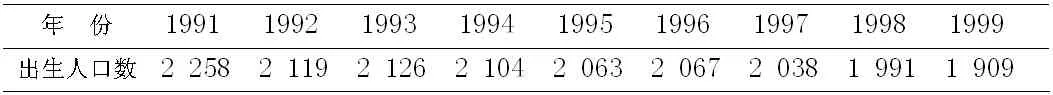

根据我国的学制,一个孩子从出生到进入高中阶段学习需要大约15周年的时间。据此,我们截取1991-1999年的全国人口出生数据(见表1),来说明在2006年到2014年进入高中阶段的生源数。

从表1中可以看出,在1992-1994年、1995-1996年两个时间段内,出生人口数基本保持稳定,而在1995年出生人口有了较大幅度的下降。也就是说,从理论上讲,2007-2009年的初中毕业生数应保持相对稳定,到2010年、2011年,初中毕业生数应该有一定幅度的减少,高中阶段学校应面临一定的招生压力,2012年以后,高中阶段学校将在一段时间内继续面临生源数减少的压力。

表1 1991-1999年全国每年出生人口数 (单位:万人)

但这所谓的压力到底有多大?假定每年减少的出生人口均是高中阶段学校减少的生源(实际不是这样,这其中有夭折、出国、错年上学、失学等情况),则每年高中生源减少情况便如表2所示。

表2 1992-1999年全国每年出生人口比上一年减少数

按15年成长与学习期计算,这些年份对应的高中入学年份为2007-2014年。根据教育部发布的全国教育事业发展统计公报,在2007-2011年期间,我国高中阶段的学校数分别是31 255所、30 806所、29 761所、28 584所和27 638所,以此可推算出平均每所高中阶段学校招生数减少数量(见表3)。

从数字上看,生源确实在减少,但相对学校的招生规模,生源的减少对每所学校而言根本构不成任何招生压力,即使这些招生压力完全由职业学校来承担也不应有任何问题。这显然与校长和老师们的切身感受相违背。

表3 以出生人口计算的校均生源减少数 (单位:人)

至少有一点可以肯定,出生人口的减少不是招生难的主因。可能很多人无法认同这个结论,但这个结论告诉我们,大可不必对职业学校的前景感到悲观,我国的出生人口减少并未从根本上影响到职业学校的招生,中等职业学校的招生难问题并非完全无解。

二、义务教育完成率与中等职业学校招生难

既然出生人口减少并不是招生难的主因,但招生难又是一个事实,可能的解释是数据本身有问题,或者是中途流失的学生远大于人口出生减少的数量,第一种情况当然不在我们讨论的范围之列。

要考察学生的流失,可以使用一个教育发展指标——义务教育完成率,这是指期末毕业人数与期初入学人数之比。九年义务教育完成率是义务教育成果与水平巩固情况的具体体现,其计算公式为:九年义务教育完成率=期末九年级毕业人数与期初一年级入学人数之比的百分数。[1]通过对20世纪90年代以来出生人口的学业情况的分析,发现九年义务教育的完成率基本是在持续走低(见表4)。

每年均有100多万到200多万的青少年没有接受完九年义务教育,这个数字远大于每年减少的新生人口数。若把每年完成九年义务教育的学生数从同年龄的人口出生数中扣除,即可得出当年未完成义务教育的青少年人数,这个数大致为300万(见表5)。

表4 九年义务教育完成率及流失学生数

按全国高中阶段学校3万所计算,相当于每所学校大约少招收100人,这对于一所学校来讲已经是很大的招生压力了。根据一般的看法,未接受完义务教育的青少年主要来自农村地区或城市低收入家庭,而这类地区或家庭中的青少年是职业教育的主要生源,所以,因未完成义务教育而造成的生源减少主要由职业学校来承担,职业学校所承受的招生压力当然会很大。由此可以肯定,低迷的义务教育完成率是造成职业学校招生难的根本原因。而且,教育部公布的初中毕业生数可能存在水份。如有教师曾写到:

表5 1992-1996年出生人口中未完成义务教育人数 (单位:万人)

学生入学率和流生率是教育主管部门考核学校的重要指标之一。由于部分学生家庭生活困难,或基础差,难以维持学业,致使一些学生缀学外出打工,而一些初级学校为了掩盖流生率,以初二学生顶替流生参加中考,致使教育主管部门确定高中入学率时下达的招生指标偏高,加上职业学校数量与规模的盲目扩张与近年初中毕业生数量的逐年减少,使其具有不可完成性。[2]

以初二学生顶替流生参加中考的现象是否普遍?顶替的学生有多少?在当下的教育现实中,获取准确信息的可能性极低。但是根据经验,这类事件应该时有发生,应该会加剧职业学校招生困难。

不过,需要指出的是,学校所反映的招生难其实并不是招不到学生,而是无法完成上级下达的招生指标。一般来说,招生指标会根据当年的初中毕业生数和上一年的招生数来确定。从统计数据看,近年来,初中毕业生数大幅滑坡的趋势已经基本停止,初中毕业生数进入平缓下降的状态(见图1)。在这种情况下,教育部门下达的招生指标应处于基本稳定或略微增长的状态,照理说,中职学校所感受到的招生压力应有较大缓解,但我们却依然听到由各种渠道传达的招生难的信息。这说明,义务教育完成率低尽管在总量上造成了生源紧张,但仍并不是学校所感受到的招生难的主要原因。

图1 初中毕业生数比上一年减少数(单位:万人)

三、普通高中招生容量与中等职业学校招生难

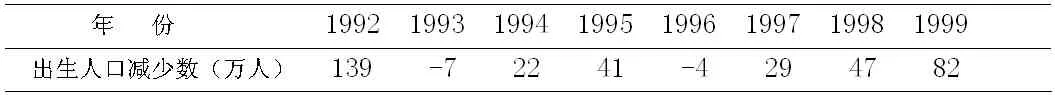

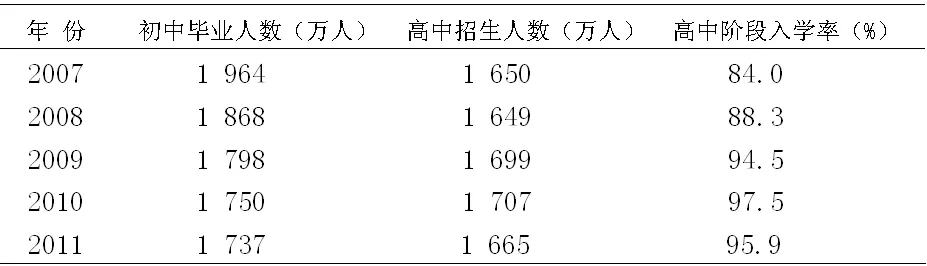

近几年来,高中招生规模基本处于增长态势,目前初中毕业生中的90%以上已可升入高中阶段学校(见表6),靠扩招来增加高中阶段生源已基本没有空间。

同时,多年的连续投入使普通高中的培养能力不断扩大,挤压着中职学校的招生规模。有两个主要指标可以用来说明普通高中的招生容量——生师比与生均校舍建筑面积。

表6 高中阶段入学率

到目前为止,人们对于什么是合适的生师比还没有形成共识。在此,介绍美国田纳西生师成就比(STAR)项目的研究成果,这项研究选取了田纳西州79所学校的逾7 000名小学生,所有的学生被随机分配在三种班级:小型班级(生师比为13-17:1)、正常班级(生师比为 22-25:1)和带全职教师助理①的正常班级(生师比为22-25:1),项目开始于1985年,历时四年。十年后的跟踪调查发现,当年的小型班级的学生学业成绩总体上高于正常班级学生,在某个县,小型班级学生的学业成绩高出其他班级学生10%。这项研究说明,13-17:1的生师比相对于更大的生师比有较大优势。[3]尽管美国班级的组织形式与中国有较大差异,其研究对象也是小学生,但我们仍然相信,目前普通高中16:1的生师比(见图2)已接近合适的水平。也可以说,普通高中已不愿意看到生师比继续下降,所以,普通高中可能会产生扩大招生规模的冲动,毕竟扩招已没有了教师数量的障碍。

图2 普通高中在校生与专任教师比

除了教师数量,学校办学条件的改善也可能会促使普通高中产生扩大招生规模的冲动。目前国内仍未出台全国统一的办学条件的标准,我们选取地处中部地区的江西省2011年出台的《江西省普通高级中学基本办学条件标准(试行)》作为计算基准。该标准列举了不同规模普通高中的生均校舍建筑面积,我们以这些指标的中位数——14.43平方米——为标准,得到2010年和2011年全国普通高中的校舍可容纳的学生数(见表7)。

表7 以江西生均校舍建筑面积标准计算的普通高中可容纳学生数

如果以江西省的生均校舍建筑面积为标准,全国普通高中可容纳的学生数已超过目前的在校生数。这一计算结果当然存在很多偶然性,比如东部人口密集地区的生均校舍建筑面积标准要远远低于江西省的标准,但至少告诉我们,目前普通高中的办学条件已具备一定的扩大招生能力。近年来,许多省市都启动了中小学校建设标准化项目,普通高中的办学条件不断得到改善。这必将刺激普通高中扩大招生的欲望。在普通高中占据所有相对于中职学校的教育优势的情况下,中职学校面临的招生压力可想而知。

不过,有条件是一回事,是否实际扩大又是一回事。从历年的《全国教育事业发展统计公报》来看,似乎不存在普通高中单独扩大招生规模的现象,而是普高与中职共同扩大招生。但在人们的口耳相传中,有着许多对“普职比大致相当”的非议,其中有一种说法是普、职学校的招生数均不实,其理由是2010年、2011年的高考报名人数均比当年的普通高中毕业生数高出约150万人。这种说法当然证据不足,因为每年还有大量的历届生参加高考,不过也没有充足理由否定这种指责,因为目前无法获得全国性的历届生的数据。

四、职业学校布局调整与中等职业学校招生难

新世纪以来,中职学校的规模一直处于变化之中。在2000-2011年间,校均在校生数一般以接近10%的速率上升;但同期的学校数变化则有几分戏剧色彩,在2000-2003年间,学校数出现了急剧滑坡,但在2004-2008年间,则每年均有小幅恢复性上升,而到了2008年后,学校数量又出现了下滑趋势。基本可以认为,2000-2003年间,校均规模的增加是由于学校数的减少速度大于在校生减少数;2004-2008年间,校均规模的增加是由于在校生数增长速度大于学校增加速度;而2008年后的校均规模增加,则是由在校生数增长和学校数减少合力而形成的(见图3)。这里的问题在于,为何会出现在校生数增长和学校数减少两种相反的走势?最能突出这种矛盾的是2011年的数据,学校数比上一年减少5.6%,在校生数减少1.5%,校均在校生数却增长4.4%。这说明职业学校数的减少并不代表职业学校招生能力的减弱,相反,却表示招生能力的放大,唯一的解释只能是学校并非自然减少,而是政府有意通过合并学校来扩大职业学校的招生能力。

图3 2000年以来中职学校数、在校生数、校均在校生数变化图

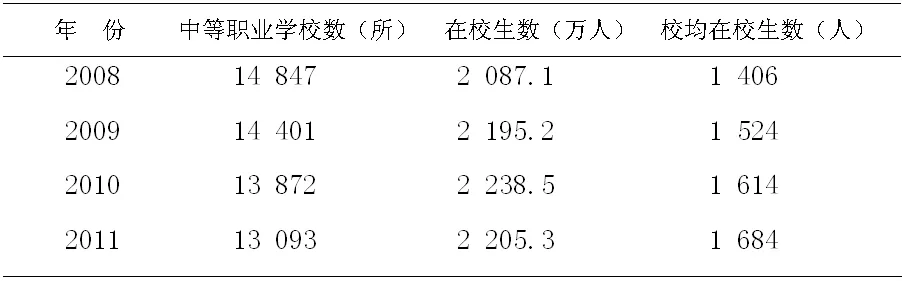

在20世纪的最后一年,教育部发布了《关于调整中等职业学校布局结构的意见》,要求“改变分散办学、重复办学,资源配置不合理,办学效益低的状况,通过‘合并、共建、联办、划转’等调整形式,进行资源重组,建设好一批规模大、水平高、有特色的骨干示范性学校”,其起因是“中等职业教育整体规模效益不高,1998年,我国中等职业学校和成人中专约22 000所,除普通中专学校校均规模约1 200人,已基本达到原国家教委规定的中专学校设置有关标准外,其它几类学校校均规模只有500人左右,其中有些学校已经连续几年没有招生,教育资源没有得到充分利用”。这一《意见》引发了后来被称为“规模发展”的职业教育发展模式,在不断的撤并、异地兴建过程中,中职学校的规模不断扩大,从2000年的校均在校生651人增加到2011年的1 684人(见表8)。

表8 2008-2011年中职学校基本情况

尽管这种发展模式不断被反思,但强大的政策惯性仍然推动学校的合并进程,甚至在某些地方出现了一个县只保留一所中职学校的现象,一些万人规模的巨型学校也不断出现。这种以并校为主要方式的学校布局调整造成单个学校的招生压力骤然增大。根据表8的数据,基本可以认为,近年来每年每所学校需要比上一年多招约100人,加上生源绝对数的减少,职业学校的压力自然会加大。

在此,笔者并不试图对学校布局调整进行价值判断,只想说明在生源减少的大背景下,每所学校原本都存在一定程度的招生难题,并校后,招生的难题并未因此化解,反而将多所学校的招生难题集中到一所学校中,同时,由于并校后培养能力的扩容造成政府部门下达的指标反而可能超过原先的各校总和,招生难的感受就被放大了。

五、中等职业学校招生难问题的化解

通过以上的分析可以看到,所谓的招生难问题具有双重性,一方面,生源的绝对数确实在减少,另一方面,校长和老师们关于招生难的感受在不断增强。笔者认为,如果教育部公布的数据真实可靠的话,前者对中职学校招生的影响尚在可以接受的范围之内,而后者则是这一轮中职学校招生难的主要表现,其主要原因在于政府有意识的通过学校合并扩大学校规模。

教育部、财政部等部委于2010年发布的《国家中等职业教育改革发展示范学校遴选条件》中提出符合“近三年来,年均学历教育在校生规模原则上达5 000人以上”标准的学校才具备示范学校遴选资格。这个文件提出了一个问题:中职学校多大规模是合适的?可惜这个问题无论在理论上还是实践中都未被认真对待。但我们可以假设“小的学校是好的”,如果把平均每所学校的在校生数控制在1 000人,则2011年的学校数将可能多出8 960所,2011年比2008年多出的40万招生指标由22 053所中职学校承担,每所学校只需消化18人。因此尽管招生难作为一个客观事实仍然存在,但校长和教师们的招生难感受会弱化许多,每所学校所需要解决的招生难题相对要小得多。所以招生本可以不这么难。

中职学校保持较小规模是否有益?当然有益,比如中职学校规模较小将减少管理成本,有利于师生间的交流,学校规模小的一个副产品是学校在一定地理范围内的密度增加,这有利于学校融入社区,也利于学校更方便地开展校企合作。中职学校保持较小规模是否无益?可能是,比如规模小后专业数会减少,课程量也会减少,从而减少学生选择专业或课程的机会,大量的学校分散在不同的地理空间也增加了政府的资金投入,不利于规模效益。

所以停止并校将有可能很好地解决招生难问题,但停止并校在其他方面是否合适需要政府和研究者深入研究。

最后需要指出一点,上述观点建立在全国数据的基础之上,其实在全国各地职业教育招生情况差异很大,如西部地区仍处于初中毕业生源增加的阶段,但在东部的大部分地区生源数下降的幅度已经很大,所以本文的结论只针对全国情况,不能直接套用在某一地区。

注释:

① 在美国,教师助理是班主任(head teacher)的助理,负责帮助班主任完成各项工作并协助对学生的个别辅导。

[1]李红艳.义务教育巩固率[J].数据,2011(9).

[2]朱弘琦.职业学校招生大战后的反思[J].办公自动化杂志,2011(8).

[3]C.M.Achilles,Helen Pate Bain,Fred Bellott,Jayne Boyd-Zaharias,Jeremy Finn,John Folger,John Johnston.Elizabeth Word,2008,“‘Tennessee's Student Teacher Achievement Ratio(STAR)project”[EB/OL].http://hdl.handle.net/1902.1/10766.