癫痫所致精神障碍攻击行为的临床特征及护理对策

2012-08-06邓丽凤谭小林

邓丽凤,谭小林

(1.重庆市精神卫生中心附属医院女病区,重庆 400036;2.重庆市精神卫生中心老年科,重庆 401147)

癫痫所致精神障碍是临床常见的器质性精神障碍,是一组由反复发作的脑异常放电引起的癫痫发作的特殊形式,临床表现以精神症状为主。癫痫所致精神障碍患者的易激惹性和攻击行为远高于精神分裂症患者[1]。笔者对癫痫所致精神障碍攻击行为住院患者72例的临床特征及护理措施进行总结,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2001年5月至2010年1月符合癫痫所致精神障碍诊断标准[2]的患者72例,其中男41例,女31例;均为汉族;年龄10~62 岁,平均(41.24±9.86)岁;已婚 24例,未婚 25例,离异19例,丧偶4例;农民15例,工人32例,学生16例,干部及技术人员9例;文盲19例,小学29例,中学15例,大专及以上9例;外向性格 28例(38.88%),中间型 15例(20.83%),内向性格29例(40.28%);既往均无精神疾病发作史,其中有癫痫家族史7例,有精神病家族史19例。根据病程分为发作性和持续性精神障碍两类,发作性精神障碍(简称发作组)49例,其中男28例,女21例;年龄 10~43岁,平均(35.23±8.74)岁;病程 2~15年,平均(8.25±4.42)年。持续性精神障碍(简称持续组)23例,其中男13例,女 10例;年龄 34~62岁,平均(48.51±10.64)岁;病程4~32年,平均(15.83±7.54)年。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集

根据病历资料,采用自行设计的调查登记表进行调查,调查内容包括患者的基本情况、人口学资料、疾病发作类型、临床表现、攻击行为特征、干预疗效等相关项目。对符合纳入标准的病例资料进行回顾性研究并做统计分析,主要统计方法有统计描述、χ2检验。攻击行为特征包括攻击预谋、攻击目的、攻击动机、攻击时间、攻击地点、攻击诱因、攻击对象、攻击手段、攻击次数、攻击后果等11个项目。攻击行为的判定参照Baron[3]提出的定义和标准进行,攻击行为是指任何形式的、有目的伤害另一生物体而该生物体所不愿接受的行为。

1.2.2 护理干预措施

根据患者发作特点及症状演变情况实施针对性的护理措施。

攻击风险评估:对于新入院患者,要求护士全面收集病史,有针对性地做好护理计划,实施有预见性的整体护理。对有攻击行为特征的高危患者进行重点观察,要求有高度的责任心,做到心中有数。

安全性护理和生活护理:对于发作性精神障碍患者,安置患者在易于观察的病室内,使其一切活动均在护理人员的监护之下;对于过度兴奋者,保证营养的供给,料理好个人卫生,防止发作时的危险;对于发作前出现全身不适、紧张、烦躁不安、易激惹等症状的患者,应积极主动安慰患者,讲解症状来源,支持保证,解除患者恐惧心理,同时鼓励及督促患者服药;对于发作时幻觉妄想明显的患者,积极配合医生使用药物控制兴奋躁动,改善睡眠,观察药物不良反应,及时消除药物不良反应减少攻击行为;对于正发生攻击行为的患者,护士首先做好缓和调解工作,切忌责怪,必要时把患者暂时隔离或约束起来,以防止患者肇事,特别要注意其他患者对被约束者的攻击。癫痫发作后,患者意识模糊,可伴幻视,仍然危险性高,此时绝不能松懈观察。

心理护理:与患者建立良好的护患关系,护理人员在接触患者时要礼貌,尊重患者,耐心倾听其意见和要求,对合理要求应帮助解决;对于有人格改变的患者,应加强心理行为矫正,配合医生酌情使用药物增强自控能力;对于伴有智能障碍的患者,除生活护理与指导外,着重加强心理教育和管理,防止肇事肇祸。最后,应提供舒适、安全、清雅的住院环境,满足患者个人空间的需求[4],鼓励参加娱疗,促进心理康复。

2 结果

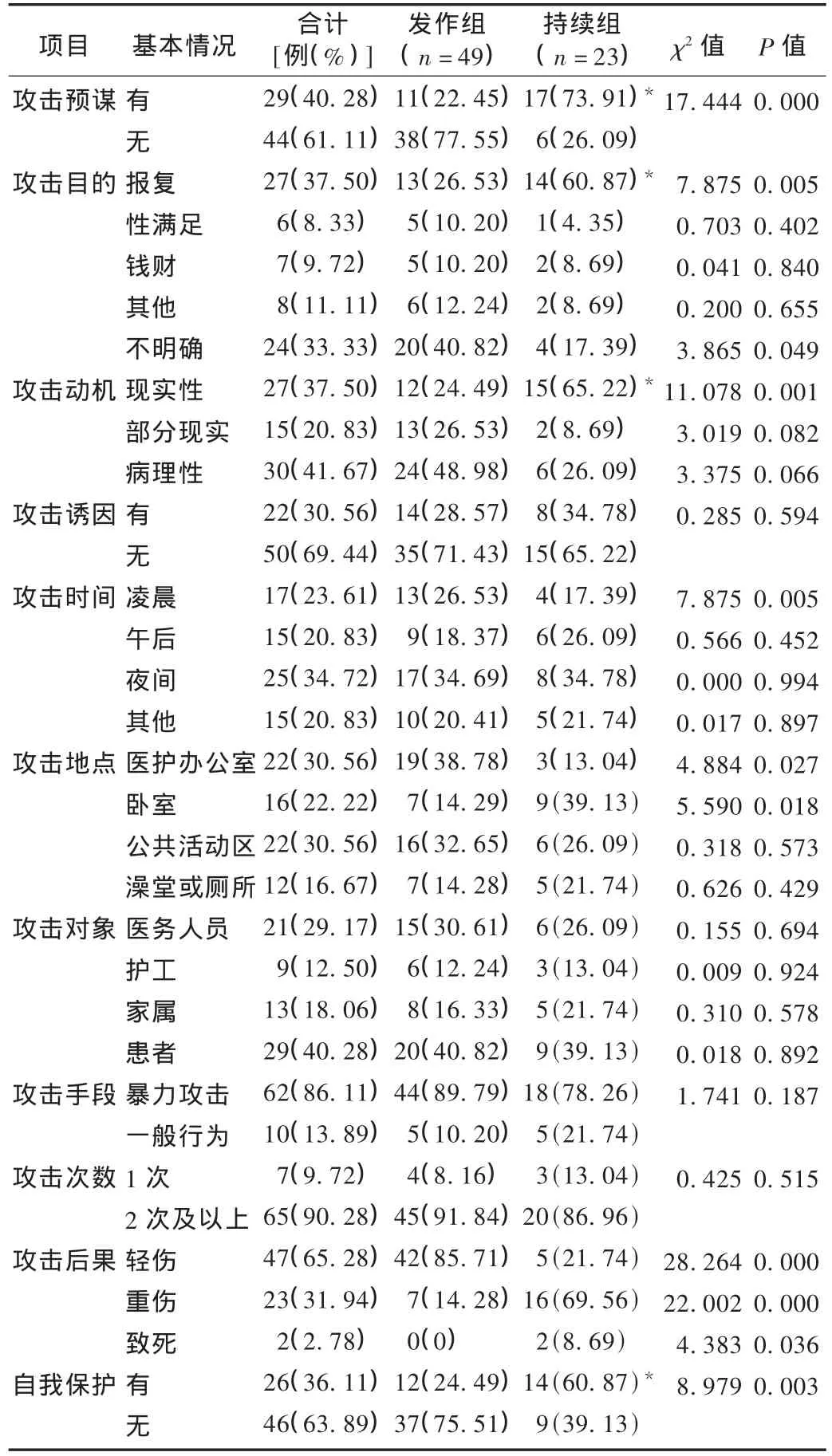

2.1 攻击行为的临床特征

结果见表1。

2.2 疗效

总体疗效:所有患者均使用抗癫痫药物治疗,其中53例给予了抗精神病药治疗,30例合并使用苯二氮类药。药物及剂量,卡马西平 200~1 200 mg/d,平均(873.13±222.39)mg/d(n=21);苯妥因钠 200~900 mg/d,平均(717.27±114.88)mg/d(n=26);丙戊酸钠 600~1 200 mg/d,平均(825.04±191.11)mg/d(n=32);托 吡 酯 50~200 mg/d,平 均 (112.71±31.89)mg/d(n=15);地西泮 10~20 mg/d,平均(16.23±3.69)mg/d(n=27);奥氮平 2.5 ~10 mg/d,平均(7.85±2.42)mg/d(n=21);喹硫平 50 ~450 mg/d,平均(200.87 ±100.54)mg/d(n=14);利培酮 2~4 mg/d,平均(3.03±0.72)mg/d(n=26)。住院 25 d~2年,平均(4.70 ±8.25)个月。总体上临床治愈 36 例(50.00%),显著进步 20 例 (27.78%),好 转 14 例 (19.44%),无效 2 例(2.78%)。其中发作组疗效分别为治愈 36例(73.47%),显著进步 8 例(16.33%),好转 5 例(10.20%),无效 0 例;持续组疗效分别为治愈0例,显著进步12例(52.17%),好转9例(39.13%),无效 2例(8.69%)。持续组显效率(52.17%)显著低于发作组(89.8%),差异有统计学意义(χ2=5.617,P=0.018 <0.05)。

表1 癫痫所致精神障碍攻击行为的临床特征比较

攻击行为控制效果:根据患者病情发作的不同时期及攻击行为特点,采取不同的护理措施,均获得满意效果。发作性精神障碍,一般在入院后 10 ~30 d,平均(24.52±6.35)d,症状得到控制;持续性精神障碍,一般入院后 30~120 d,平均(45.63 ±8.26)d症状得到控制。后者控制时间较前者长(t=10.844,P<0.01)。

3 讨论

癫痫所致精神障碍是一类对社会、患者家庭及自身具有极大危害性的疾病。国内多数法医精神病学鉴定资料分析表明,癫痫所致精神障碍患者违法犯罪者仅次于精神分裂症和精神发育迟滞患者。因此,研究该病的攻击行为特征及护理措施具有很重要的现实意义。

本研究结果显示,发作组与持续组在攻击预谋、攻击目的、攻击动机、攻击地点、攻击后果方面比较,差异均有统计学意义,支持林勇等[5]的研究结果。本研究显示,以人格改变为主要特征的持续组的攻击行为是有计划、有预谋、有现实动机、以报复为攻击目的的暴力行为,且攻击后果严重,重伤或致死居多,这类患者危害性很大,也是目前司法及精神医学界防治的重点和难点。以精神病性症状为主要特征的发作组的击行为具有突然性、短暂性、反复性,攻击地点具有随机性,动机多为病理性,无预谋、无明确目的者居多。因此,由于发作性患者的攻击行为与其精神病性症状密切相关,只有积极控制患者精神病性症状,才能有效控制或减少攻击行为的发生。进一步研究发现,本组患者实施攻击行为多在夜间发生,攻击工具多为随手可得的物品,攻击对象多为病友,这与精神分裂症患者攻击多指向家人等关系亲密者有所不同。持续性精神障碍患者,思维粘滞,灵活性差,容易冲动、记恨,所以往往攻击身边接触较密切的人[6]。

本研究中,患者攻击行为的再次发生率高,攻击2次以上达90.28%,且86.11%为暴力行为,其中有28例属院外将人攻击致死或致残后行司法鉴定为无责任能力进行住院治疗,住院期间仍多次发生攻击行为,充分体现了癫痫患者人格改变的仇恨性、爆发性、残暴性等特点。发作性患者实施攻击行为前多无攻击预谋、攻击对象多临时确定,即不像正常人攻击那样选择有利的时间、地点,有目标指向性地攻击,因此危险性极大。Kaplan等[7]指出,癫痫所致人格改变患者缺少稳定的个性结构,具有不成熟、好冲动的特点,多表现为敏感多疑、易激惹,且出手凶狠[8]。

目前,关于攻击行为的精神病理学机制尚不清楚。有学者认为,癫痫发作时出现攻击行为可能是由于发作期患者出现的恐惧心理所致,或可能是对一些来自外界的制约性行为的反应[9]。精神病性症状及人格改变可能是导致癫痫患者攻击行为的主要原因[5]。患者最大的危险是患者处于意识障碍状态下[10],在恐怖性幻觉、错觉及继发性妄想的支配下发生自伤、伤人、毁物的暴力行为。从临床资料特点看,患者以癫痫大发作为主要发作形式,由于长期反复癫痫大发作对患者大脑的破坏,导致患者辨别是非、控制情绪的能力明显受损。

癫痫所致精神障碍患者大部分是癫痫大发作引起,因此对癫痫大发作的早期正规系统治疗对于防止精神障碍发生十分重要[11]。由于患者实施攻击行为多在夜间发生,攻击工具多为随手可得的物品,攻击对象多为病友,因此,应加强病房危险物品检查,重点监护癫痫患者,专人专室看管,加强夜间查房,对于厕所、澡堂等隐蔽场所加强巡视,防患于未然。癫痫患者对一些诱因特别敏感,如便秘、睡眠不佳、空气闷热、强声光刺激、突然停服抗癫痫药等容易诱发精神障碍,故要采取及时果断的措施,减轻诱发因素的影响,认真执行药物治疗要求和护理常规,督促服药,密切观察药物不良反应。

本研究结果表明,根据患者病情发作的不同时期以及攻击行为特点,采取不同的护理措施,均获得满意的效果,但持续组的总体疗效及攻击行为的控制效果均显著差于发作组,提示以人格改或智能减退为特征的癫痫患者无论药物治疗还是心理行为干预疗效均比短暂发作性的癫痫患者要差,治疗时间更长。因此,护理干预要有足够的耐心和毅力。与此同时,护理人员要掌握与患者的沟通技巧,发挥语言在心理护理中的积极作用,避免因工作人员语言过失或不良举止造成患者的强烈反应。癫痫患者由于人格变得急躁、赘述、易激惹、要求多,护理人员要从同情、关心的角度出发,对于癫痫患者的叙述及不合理要求,不流露轻视或厌烦情绪,不强迫患者做不愿做的事情[10],并经常与其家属联系,取得患者家人的支持。这样不仅可提高治疗效果、预防反复发作,还能增强患者的生活信心,提高其生活质量。

[1]陈文明,周艳萍,鲁文兴,等.癫痫伴发精神障碍65例临床资料分析[J].临床心身疾病杂志,2006,12(1):25.

[2]中华医学会精神病学分会.中国精神障碍分类与诊断标准[M].第3版.济南:山东科学技术出版社,2001:47-48.

[3]张钦廷,蔡伟雄.精神分裂症患者的暴力攻击行为[J].上海精神医学,2005,17(3):178.

[4]余 萍,段立萍.住院精神患者攻击行为的特点及防范[J].中华临床医药与护理,2006,6(6):28.

[5]林 勇,张东军,胡泽卿,等.癫痫所致精神障碍患者的犯罪学特征研究[J].法律与医学杂志,2006,13(3):230-234.

[6]蔡德明,丁万涛,刘 波.癫痫所致精神障碍患者凶杀行为分析[J].中国民康医学杂志,2004,16(8):480.

[7]Kaplan HI,Sadock BJ.Comprehensive textbook of psychiatry[J].Williams Wilkins,1989,2(5):2 185.

[8]孙秀芳.100例癫痫所致精神障碍的临床分析及护理对策[J].齐齐哈尔医学院学报,2007,28(12):1 498.

[10]李海英,张正爱,毕海玲.癫痫所致精神障碍的临床特征及护理措施[J].中国新医学论坛,2007,7(7):98 -99.

[11]严良卉,唐思源,郭银宝.癫痫所致精神障碍的临床特征分析[J].中国民康医学杂志,2004,16(8):482-483.