航运企业如何打造百年老店

2012-08-04

本刊记者 徐 华

市场风险无处不在,随时可能掩埋掉企业的百年老店之梦。

世界经济的周期性决定了航运业的周期性特点,航运企业在市场的跌宕起伏中不断重复着复苏、繁荣、扩张、危机的循环,盛极而衰的恶梦无时无刻不在困扰着怀揣基业长青梦想的企业家们。近半个世纪以来,在变幻莫测的市场沉浮中,无数明星企业伴随着市场的低谷而陨落,然而却也不乏有耐过寒冬成功突围的案例。那么,航运企业到底要如何破解周期性运力过剩的魔咒?航运巨擘又将如何成长为百年老店?

明星的沉没

二战后,经济的复苏带动了航运业的蓬勃发展,船舶数量空前增长,明星企业层出不穷,运输模式花样翻新。1956年4月,马尔科姆·麦克莱恩(Malcom McLean)的马特森航运公司(Matson)将改装过的T-2油轮Ideal X号装了58个33英尺的集装箱从纽瓦克开到休斯敦。从此,集装箱运输模式逐渐走入人们的视野,而马尔科姆·麦克莱恩亦被认为是班轮业的创始人。

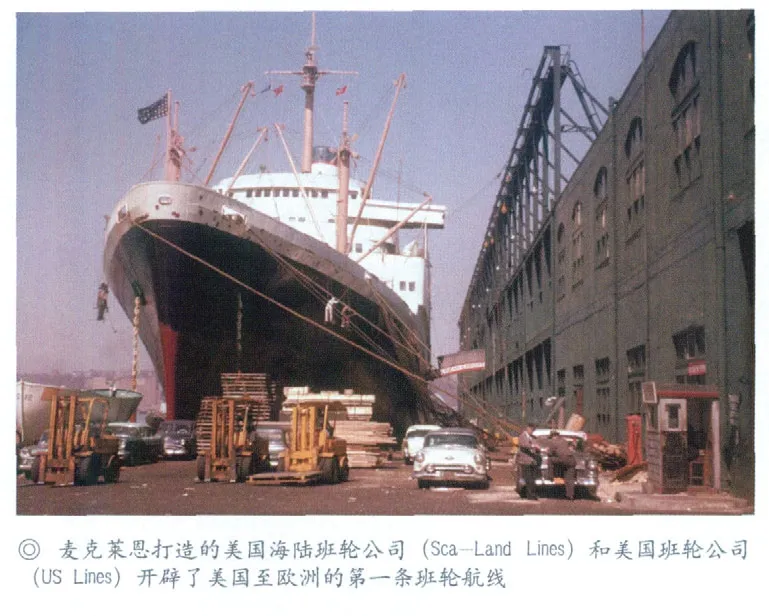

10年后,麦克莱恩(Mclean)所打造的美国海陆班轮公司(Sca-Land Lines)和美国班轮公司(US Lines)开辟了美国至欧洲的第一条班轮航线,并一举获得成功,集装箱运输的优势将货物源源不断地聚拢过来,这迫使欧洲班轮公司不得不决定投资这一新领域。然而,先入为主的Mclean主宰了跨大西洋航线的主动权,财源滚滚而来。巨大的利益和对未来市场的信心满满,Mclean开始寻找利益最大化的下一个机会,他预见速度能作为一种使资本投资降下来的手段,所以他选择了出资建造8艘所谓的SL7s集装箱船。SL7s是燃气轮机船,营运速度可达33节,与军舰的速度可以媲美,但其燃料消耗量惊人,每天燃烧近550吨燃油。这些产品在1972年开始投入服务,以33节的速度,两个星期就可以跨越大西洋一个来回,海陆公司仅需2艘就可以维持一条往返于北欧和美国东北部周班航线的核心服务。即使在今天,马士基所订造的当前最先进的3E级集装箱船,也只有19节的航速。在高油价背景下,速度是成本的最大杀手。然而,Mclean并没有预见到油价的暴涨,以速度制胜成为Mclean进一步占有市场的法宝。此时,危机之手却向他慢慢迫近。上世纪70年代,先后两次的中东石油战争使油价高启,燃油价格从1973年犹太赎罪日危机之前的10美元到20美元的范围一路飙升,到1979年已上升为160美元。高速船舶消耗巨大,这给他带来了沉重的负担,因此,麦克莱恩的横跨大西洋快船服务观念成功经营历时仅几个月,船舶速度就减慢了,营运又恢复更常规的线路服务。几经周折,不堪重负的Mclean将仅仅使用了几年的33节集装箱船全部卖给政府作为军需供给船,而元气大伤的Mclean麾下公司亦纷纷走向消退。最终,在上世纪八十年代,与后起之秀台湾长荣的一场较量的失败,使美国班轮公司(US Lines)彻底告别了环球航线的竞争,并于1986年宣布倒闭,而Mclean一手打造的海陆也几经转手,从上世纪九十年代开始逐渐被马士基所吞并。一代“集装箱化之父”就这样将一手缔造的集装箱运输帝国拱手相让。

上海海事大学城市现代物流规划研究所所长徐剑华说,纵观集装箱航运市场的发展历程,风险无处不在,而市场的风险随时可能掩埋掉企业的百年老店之梦。当意气风发的Mclean准备趁势而上时,意想不到的风险断送了它的扩张之梦。

同样,冲动是魔鬼这句话,用来反思上世纪八十年代香港船王的经历也是一针见血。

上世纪70年代,世界航运业短暂兴旺,刺激了造船业的蓬勃发展,继日本之后,韩国、中国台湾等地跻身世界造船“王国”行列。竞争逐渐进入白热化,各船厂削价承接造船订单,众多船东大肆扩大船队,世界商船总量严重饱和。杰克·威劳贝在《船难》中,披露这样一个可怕事实:“1970年以来,全世界海外贸易吨位增加略多于32%,但是全世界的商船数目增加如雨后春笋,增幅达到100%以上。”

1951年参与中国船舶登记局(中国船级社前身)筹备工作的沈肇圻先生回忆说,当时,由于中东战争和石油输出国实行价格同盟,引发石油危机。油价上涨,新能源出现,使得石油进口国紧缩石油输入。北海及墨西哥湾石油的发现与开采,大大缩短了石油产地与用地的距离。数十万吨级的巨型油轮派不上用场,10万吨左右的中型油轮也闲置了1/4。

然而,就在航运萧条阴云笼罩之时,“船王”排名,却乱了老牌船王董浩云的阵角。1977年,吉普逊船舶经纪公司,排出世界十大船王金榜,包玉刚与董浩云分别列第一、第七名。这则新闻无疑强烈地刺激了出道早于包玉刚二十年的董浩云,他自然不会甘居第七,誓与包氏较个高低,倾资筹金扩大船队。1980年,董浩云的56.5万吨级的巨型油轮在日本轰然下水。这艘迄今仍是世界最大的超级油轮,曾为董氏赢得巨大的荣誉,也在日后为董氏后代背上了沉重的包袱。

1982年4月,董氏船队规模空前,有149艘船,总吨位1100多万吨。然而,正当他摘得世界第一大船王桂冠之时,生命也永远停留在这一刻。黄忻强先生在《船王遗恨》一文中,叙述董氏葬礼后谈道:“人们仿佛看到了落日余晖,叹息董浩云晚年好大喜功,会祸延后代。”他去世的时候,不少人认为董浩云叱咤国际近半个世纪,董建华及其弟妹必定继承了令人叹为观止的遗产。但是,出乎意料的是,一代世界船王董浩云的遗产中,现金只有250元,其余的均是负债累累的公司股票。

1982~1983年,世界航运危机如凛冽的海风掠过全球各大港口。港口成了停航船舶的锚地,船租暴跌。东方海外一泻千里,负债高达14亿美元(约合70亿港元)。1984年,情况继续恶化,东方海外的负债已经达到了92.25亿港币,当时的东方海外总资产仅110亿元,负债率高达80%。最高时负债曾经达到了28亿美元,约230多亿港币。为求得周转资金,董建华奔走呼号,却始终所求无门。

1986年3月,中资集团通过霍英东伸出援手,注资11.56亿港元,获东方海外50%股权。东方海外免于灭顶之灾,不过仍未摆脱困境。香港最富有、最显赫的董氏家族,庞大的资产几乎化为乌有。

祸兮福所倚

如今,走出泥沼的东方海外,已经有了脱胎换骨的表现。根据其财报,2011年净利1.82亿美元,与2010年的19亿美元相比尽管大幅缩水了90.27%,但这仍是一个值得称道的成绩。媒体评论,东方海外在航运业危机时期表现出的沉着冷静让它与德国的赫伯罗特一起成为在2011年20大集装箱船公司中仍然能保持赢利的仅有的两家船公司。从东方海外身上我们就可以学到在这个行业里什么该做什么不该做。

更令人感兴趣的是,在始自2011年上半年的造船大潮中,东方海外始终坚持资金紧缩原则。公司财务总裁金柏坚(Ken Cambie)在新闻发布会上表示公司在一开始就没有增加过运力。同时,东方海外从来都置身价格战之外,其“秘诀”是拒绝承运赔本的货物。此外,东方海外在将大多数船公司拖入泥潭的航线多元化方面也显得比较保守,公司50%的货量贡献自亚洲区内航线,在航运危机期间,正是这条航线提供了稳定的货量。

古人云:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。福与祸往往相互依存,互相转化。坏事可以引出好的结果,好事也可以引出坏的结果。东方海外的今非昔比完美地诠释了这一道理。曾经的危难还深深地根植于现任企业管理者以及股东的心中,造就了其谨慎的经营风格,并使其拥有着强烈的危机意识。

同样,令人谈虎色变的危机,带来的不仅仅是灾难,也有随处可见的机遇。近半个世纪以来,每次危机的造访在卷走狂妄和弱小之外,都会留下大把的机会来犒劳那些经受得住高位诱惑的忍者。此时的危机是他人的恶梦,是智者的机遇。

这一点,马士基运用得淋漓尽致。1997年亚洲金融海啸,一年后,亚洲经济走向了缓慢复苏,然而,2011年的911事件打断了航运复苏的进程。然而,就在大多企业风雨飘摇之际,马士基航运却拉开了兼并扩张大幕。1999年,其收购南非海运,并于同年兼并海陆,在2005年成功收购当时世界排名第三的铁行渣华。并购海陆之后,马士基稳坐“老大”宝座与紧随其后的竞争对手地中海航运的运力差距扩大至87%,并购铁行渣华后更使其船队规模空前扩大,达到168.6万TEU,比位居第二的地中海航运高出109%,市场占有率达到18.3%,从而牢固地确立了其在航运业中独一无二的地位。徐剑华教授认为,这种巨大的领先优势使得马士基航运成为航运界的主导,有着毋庸置疑的话语权,并且享受着“老大”地位在竞争中带来的巨大规模效益。

同样是亚洲金融危机,也历史性地改变了中国,乃至世界集装箱运输市场的格局。1997年,中海的组建恰逢多事之秋。船队规模和船型配置情况不是很好。当时采取了没有办法的办法,利用船厂生意清淡,把一大批杂货船、散货船和客船改造成集装箱船。1998年一年就改造了57艘,其中47艘被改为集装箱船。同时,中海利用当时的低租金开始租船运输。一下子就租了40多艘很便宜的船。3000箱的集装箱船,每天6000美金就租得到。虽然当时运价不高,但因为运营的成本很低,所以公司从最初组建时总亏损1.84亿元的情况下,在2000年迎来了第一个盈利年,同时开辟了一系列远洋航线。中海在危机之中探寻到了生机。911事件,造成了市场经济的又一轮萧条。原中海总裁李克麟在接受采访时说,如果说上一次危机,中海改装船队是无奈之举,那么这一次市场低谷,我们应该算是主动出击了,利用造船市场低位,中海一口气造了5艘8000箱集装船,其后又造了8艘9600箱船,使中海集团走向打造世界最好的船队之路。

化风险于无形

航运市场跌荡起伏数百年,总是有企业不断地上演悲欢离合,从未停止。香港船王包玉刚在一次演讲中说:“航运业与其他行业并无不同,是有盛衰循环的。如果一定要说有所不同,航运业的盛衰循环也许更为变化多端。但奇怪的是,大家仍然时常忘记盛衰循环无可避免的道理,也忘记这种循环对业内人士难免发生重大影响。”结果,很多航运企业家在形势好的时候大量造船,一旦经济衰退,市场萧条,好端端的船被迫当作废铁拆卖,这些船东就会痛心疾首、悔不当初。可是等到下次经济复苏,便“好了伤疤忘了痛”,故态复萌,把上次的悲剧又重演一遍。包玉刚把这归结为“人性的弱点”,人往往不愿意相信“好景不长”这个事实。

对于这一点,交能运输部水运科学院副院长贾大山表示认同,人们总是不会对发生在别人身上的痛苦感同身受,相比之下,对于自己的亲身经历都会记忆犹新。所以,许多成功的国外企业都会长期的保持管理层的稳定,特别是掌门人,比如,AP穆勒-马士基集团百余年历史,只更换过三个掌门人。经历过数次波峰波谷的企业家,面对危机的敏感度和反应力,以及决策正确率都相对高。如今,东方海外的稳扎稳打也与其曾经的经历密不可分。

“人性的弱点是人类与生俱来的,无从改变,所以,人类社会才会形成制度来控制人的弱点,引导人的行为。一个企业决策的失败,归根结底,是其制度设立的失败。”大连海事大学孙光圻教授认为。那么,如何能够寻得打造企业基业长青的管理制度呢?

现任海南泛洋航运执行董事长李克麟认为,要在制度上建立企业的风险监督机制。目前看,设立在企业内部的风险预警机制几乎很难起到真正的风险预警作用。从行政管理上看,此类部门都会受到上一级领导的管理与评价,这就在客观上影响了其对市场判断的准确性和真实性,他们的判断多掺杂了对上层领导意见的倾向。目前,国资委对国企搞独立董事制度,设立外部董事会,其下设几个专家委员会,从宏观发展、风险管理、薪酬管理、审计管理、提名管理等方面对央企的决策进行监督。这其中风险管理就很重要,一个人的智慧总是有限的,有很多事情与你当初设计和预想的并不一样,决策时就要考虑到风险。独立董事制度,对央企防控风险会起到一定的作用,但不一定是灵丹妙药,要看独立董事的水平和素质。

从这一点上看,现在有些民营企业就做得很不错,去年,80%~90%的航运企业都是亏损的,只有10%左右企业赢利,民营企业山东海丰就是其中一家,这在中国市场环境中显得更为可贵。山东海丰是一家由原来国营改制而成的股份制公司,公司的经营方向和决策由几大股东共同决定,目前,山东海丰航运发展非常谨慎,原因是股份制,每个股东都要对企业负责。他的目标是只做近洋航线,不盲目发展船队,在亚洲区域内设置航线。

除了在制度上建立风险防控机制,企业在经营策略上同样可以寻找到化解风险的良方。多元化发展是当今企业最为常用的分担风险的作法,也就是说不能把鸡蛋放在同一个篮子里。交通运输部水运局熊伟处长认为,“航运企业要经营规模化、多元化,而且要延伸其产业链条,不仅要做海运,还要做物流商,向内陆延伸,向相关产业延伸。目前,我国三大航运央企都涉足造船、码头、陆上运输等业务,而国际上也有成功的经验,像马士基这样的航运巨头,不仅有物流,还有制造业、航空货运、油田开发等。航运市场本身就是世界经济的一个衍生市场,受经济大环境的影响比较大,如果只专注航运,那么,就会受影响很大,反之,相关产业的延伸可以补充或平衡受影响程度。赢利能力是个平衡和补充,对公司和整个集团有利。因此,应当鼓励航运企业多元化经营,延伸产业链。”

然而,多元化知易行难。上海航运经纪人俱乐部秘书长刘巽良建议,企业要规避多元化发展的风险,可以进行多元化的投资,而并不是多元化经营,这两者的概念完全不同。多元化投资,是指企业出资,雇用专业的经理人去管理,而不是自身涉足一个并不很擅长的领域。

关于企业成功防控风险的经验不胜枚举,不妨以包玉刚的成功“秘诀”作为总结:“我本人扩展业务的方式,一向力求安全稳固。好比坐在有篷顶保护的马车上做生意,避免掉下马来。这个‘保护篷’,就是先要取得租船合约,才订购新船或购置旧船,而篷车的四个轮则分别为:一、租船要对船的种类,租约长短,及各类租约参差到期日期作合理配合;二、财务计划要周密而妥当;三、船队要现代化;四、岸上及海上对船舶管理要完善,业务管理要完全严密控制。”